Энергия связи

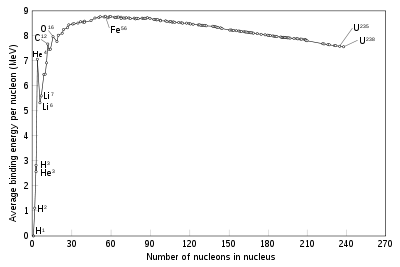

Зависимость средней энергии связи (по оси y) от массового числа (по оси x) ядер.

Большая энергия связи нуклонов, входящих в ядро, говорит о существовании ядерных сил, поскольку известные гравитационные силы слишком малы, чтобы преодолеть взаимное электростатическое отталкивание протонов в ядре. Связь нуклонов осуществляется чрезвычайно короткоживущими силами, которые возникают вследствие непрерывного обмена частицами, называемыми пи-мезонами, между нуклонами в ядре.

Экспериментально было обнаружено, что для всех стабильных ядер масса ядра меньше суммы масс составляющих его нуклонов, взятых по отдельности. Эта разница называется дефектом массы или избытком массы и определяется соотношением:

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() —

массы свободного протона и нейтрона,

—

массы свободного протона и нейтрона,

![]() —

масса ядра.

—

масса ядра.

Согласно принципу эквивалентности массы и энергии дефект массы представляет собой массу, эквивалентную работе, затраченной ядерными силами, чтобы собрать все нуклоны вместе при образовании ядра. Эта величина равна изменению потенциальной энергии нуклонов в результате их объединения в ядро.

Энергия, эквивалентная дефекту массы, называется энергией связи ядра и равна:

![]() ,

,

где — скорость света в вакууме.

Другим важным параметром ядра является энергия связи, приходящаяся на один нуклон ядра, которую можно вычислить, разделив энергию связи ядра на число содержащихся в нём нуклонов:

![]()

Эта величина представляет собой среднюю энергию, которую нужно затратить, чтобы удалить один нуклон из ядра, или среднее изменение энергии связи ядра, когда свободный протон или нейтрон поглощается в нём.

Как

видно из поясняющего рисунка, при малых

значениях массовых чисел удельная

энергия связи ядер резко возрастает и

достигает максимума при

![]() (примерно

8,8 Мэв). Нуклиды с такими массовыми

числами наиболее устойчивы. С дальнейшим

ростом

средняя

энергия связи уменьшается, однако в

широком интервале массовых чисел

значение энергии почти постоянно (

(примерно

8,8 Мэв). Нуклиды с такими массовыми

числами наиболее устойчивы. С дальнейшим

ростом

средняя

энергия связи уменьшается, однако в

широком интервале массовых чисел

значение энергии почти постоянно (![]() МэВ), из чего следует, что можно записать

МэВ), из чего следует, что можно записать

![]() .

.

Такой

характер поведения средней энергии

связи указывает на свойство ядерных

сил достигать насыщения, то есть на

возможность взаимодействия нуклона

только с малым числом «партнёров». Если

бы ядерные силы не обладали свойством

насыщения, то в пределах радиуса действия

ядерных сил каждый нуклон взаимодействовал

бы с каждым из остальных и энергия

взаимодействия была бы пропорциональна

![]() ,

а средняя энергия связи одного нуклона

не была бы постоянной у разных ядер, а

возрастала бы с ростом

.

,

а средняя энергия связи одного нуклона

не была бы постоянной у разных ядер, а

возрастала бы с ростом

.

Общая закономерность зависимости энергии связи от массового числа описывается формулой Вайцзеккера в рамках теории капельной модели ядра

Ядерные силы — это силы, удерживающие нуклоны в ядре, представляющие собой большие силы притяжения, действующие только на малых расстояниях. Они обладают свойствами насыщения, в связи с чем ядерным силам приписывается обменный характер (с помощью пи-мезонов). Ядерные силы зависят от спина, не зависят от электрического заряда и не являются центральными силами.

В процессе развития физики выдвигались различные гипотезы строения атомного ядра. Наиболее известными являются следующие:

Капельная модель ядра — предложена в 1936 году Нильсом Бором.

Оболочечная модель ядра — предложена в 30-х годах XX века.

Обобщённая модель Бора — Моттельсона.

Кластерная модель ядра

Модель нуклонных ассоциаций

Оптическая модель ядра

Сверхтекучая модель ядра

Статистическая модель ядра

№41

Радиоакти́вный распа́д (от лат. radius «луч» и āctīvus «действенный») — спонтанное изменение состава нестабильных атомных ядер (заряда Z, массового числа A) путём испускания элементарных частиц или ядерных фрагментов[1]. Процесс радиоактивного распада также называют радиоакти́вностью, а соответствующие элементы радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, содержащие радиоактивные ядра.

Установлено, что радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута), и многие более лёгкие элементы (прометий и технеций не имеют стабильных изотопов, а у некоторых элементов, таких как индий, калий или кальций, часть природных изотопов стабильны, другие же радиоактивны).

Естественная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, встречающихся в природе.

Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, полученных искусственным путем через соответствующие ядерные реакции.

Энергетические спектры α-частиц и γ-квантов, излучаемых радиоактивными ядрами, прерывистые («дискретные»), а спектр β-частиц — непрерывный.

Распад, сопровождающийся испусканием альфа-частиц, назвали альфа-распадом; распад, сопровождающийся испусканием бета-частиц, был назван бета-распадом (в настоящее время известно, что существуют типы бета-распада без испускания бета-частиц, однако бета-распад всегда сопровождается испусканием нейтрино или антинейтрино). Термин «гамма-распад» применяется редко; испускание ядром гамма-квантов называют обычно изомерным переходом. Гамма-излучение часто сопровождает другие типы распада.

В

настоящее время, кроме альфа-, бета- и

гамма-распадов, обнаружены распады с

эмиссией

нейтрона,

протона

(а также двух

протонов),

кластерная

радиоактивность,

спонтанное

деление.

Электронный

захват,

позитронный

распад

(или

![]() -распад),

а также двойной

бета-распад

(и его виды) обычно считаются различными

типами бета-распада.

-распад),

а также двойной

бета-распад

(и его виды) обычно считаются различными

типами бета-распада.

Некоторые изотопы могут испытывать одновременно два или более видов распада. Например, висмут-212 распадается с вероятностью 64 % в таллий-208 (посредством альфа-распада) и с вероятностью 36 % в полоний-212 (посредством бета-распада).

Образовавшееся в результате радиоактивного распада дочернее ядро иногда оказывается также радиоактивным и через некоторое время тоже распадается. Процесс радиоактивного распада будет происходить до тех пор, пока не появится стабильное, то есть нерадиоактивное ядро, а последовательность возникающих при этом нуклидов называется радиоактивным рядом. В частности, для радиоактивных рядов, начинающихся с урана-238, урана-235 и тория-232, конечными (стабильными) нуклидами являются соответственно свинец-206, свинец-207 и свинец-208.

Излучение радиоактивных веществ. Естественные радиоактивные элементы испускают три вида излучений: альфа, бета и гамма. В 1899 Резерфорд идентифицировал альфа- и бета-излучение; спустя год П.Вийар открыл гамма-излучение. Альфа-излучение. В воздухе при атмосферном давлении альфа-излучение преодолевает лишь небольшое расстояние, как правило, от 2,5 до 7,5 см. В условиях вакуума электрическое и магнитное поля заметно отклоняют его от первоначальной траектории. Направление и величина отклонений указывают на то, что альфа-излучение - это поток положительно заряженных частиц, для которых отношение заряда к массе (e/m) в точности соответствует дважды ионизированному атому гелия (He++). Эти данные и результаты спектроскопического исследования собранных альфа-частиц позволили Резерфорду сделать вывод о том, что они являются ядрами атома гелия.

α-распадом называют самопроизвольный распад атомного ядра на дочернее ядро и α-частицу (ядро атома 4He).

α-распад, как правило, происходит в тяжёлых ядрах с массовым числом А≥140 (хотя есть несколько исключений). Внутри тяжёлых ядер за счёт свойства насыщения ядерных сил образуются обособленные α-частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов. Образовавшаяся α-частица подвержена большему действию кулоновских сил отталкивания от протонов ядра, чем отдельные протоны. Одновременно α-частица испытывает меньшее ядерное притяжение к нуклонам ядра, чем остальные нуклоны. Образовавшаяся альфа-частица на границе ядра отражается от потенциального барьера внутрь, однако с некоторой вероятностью она может преодолеть его (см. Туннельный эффект) и вылететь наружу. С уменьшением энергии альфа-частицы проницаемость потенциального барьера экспоненциально уменьшается, поэтому время жизни ядер с меньшей доступной энергией альфа-распада при прочих равных условиях больше.

Правило смещения Содди для α-распада:

![]() .

.

Пример:

![]() .

.

В результате α-распада элемент смещается на 2 клетки к началу таблицы Менделеева, массовое число дочернего ядра уменьшается на 4.

Бета-излучение. Это излучение обладает большей проникающей способностью, чем альфа-излучение. Как и альфа-излучение, оно отклоняется в магнитном и электрическом полях, но в противоположную сторону и на большее расстояние. Это указывает на то, что бета-излучение является потоком отрицательно заряженных частиц малой массы. По отношению e/m Резерфорд идентифицировал бета-частицы как обычные электроны.

Беккерель доказал, что β-лучи являются потоком электронов. β-распад — это проявление слабого взаимодействия.

β-распад

(точнее, бета-минус-распад,

![]() -распад) —

это радиоактивный распад, сопровождающийся

испусканием из ядра электрона и

антинейтрино.

-распад) —

это радиоактивный распад, сопровождающийся

испусканием из ядра электрона и

антинейтрино.

β-распад является внутринуклонным процессом. Он происходит вследствие превращения одного из d-кварков в одном из нейтронов ядра в u-кварк; при этом происходит превращение нейтрона в протон с испусканием электрона и антинейтрино:

![]()

Правило смещения Содди для -распада:

![]()

Пример:

![]()

После -распада элемент смещается на 1 клетку к концу таблицы Менделеева (заряд ядра увеличивается на единицу), тогда как массовое число ядра при этом не меняется.

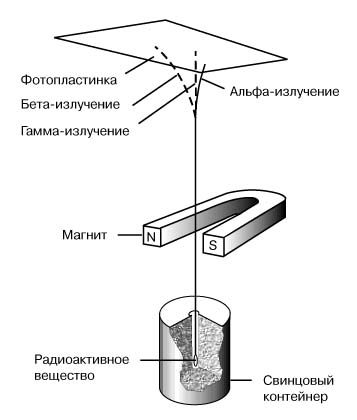

Гамма-излучение. Гамма-излучение проникает в вещество гораздо глубже, чем альфа- и бета-излучения. Оно не отклоняется в магнитном поле и, следовательно, не имеет электрического заряда. Гамма-лучи были идентифицированы как жесткое (т.е. имеющее очень высокую энергию) электромагнитное излучение. Разделение радиоактивного излучения в магнитном поле на альфа-, бета- и гамма-лучи схематично показано на рисунке.

Почти все ядра имеют, кроме основного квантового состояния, дискретный набор возбуждённых состояний с большей энергией (исключением являются ядра 1H, 2H, 3H и 3He). Возбуждённые состояния могут заселяться при ядерных реакциях либо радиоактивном распаде других ядер. Большинство возбуждённых состояний имеют очень малые времена жизни (менее наносекунды). Однако существуют и достаточно долгоживущие состояния (чьи времена жизни измеряются микросекундами, сутками или годами), которые называются изомерными, хотя граница между ними и короткоживущими состояниями весьма условна. Изомерные состояния ядер, как правило, распадаются в основное состояние (иногда через несколько промежуточных состояний). При этом излучаются один или несколько гамма-квантов; возбуждение ядра может сниматься также посредством вылета конверсионных электронов из атомной оболочки. Изомерные состояния могут распадаться также и посредством обычных бета- и альфа-распадов.

СХЕМА

ЭКСПЕРИМЕНТА, иллюстрирующего отклонение

разных видов радиоактивного излучения

в магнитном поле.

СХЕМА

ЭКСПЕРИМЕНТА, иллюстрирующего отклонение

разных видов радиоактивного излучения

в магнитном поле.

Ядерная

реакция характеризуется энергией

ядерной реакции

![]() (энергетическим

выходом реакции),

равной разности энергий покоя ядра и

частиц до реакции и после нее, т.е.

(энергетическим

выходом реакции),

равной разности энергий покоя ядра и

частиц до реакции и после нее, т.е.

![]()

где

![]() —

сумма масс частиц до реакции,

—

сумма масс частиц после реакции.

—

сумма масс частиц до реакции,

—

сумма масс частиц после реакции.

Если

![]() то

реакция идет с выделением энергии и

называется экзотермической,

если

то

реакция идет с выделением энергии и

называется экзотермической,

если

![]() то

реакция идет с поглощением энергии и

называется эндотермической.

то

реакция идет с поглощением энергии и

называется эндотермической.

Ниже сказанное (то что в скобочках) не из вопроса, но на мой взгляд может пригодиться.

(((Ядерные реакции классифицируются по следующим признакам:

1)

по

роду участвующих в них частиц:

реакции под действием нейтронов; реакции

под действием заряженных частиц

(протонов, дейтронов,

![]() -частиц);

реакции под действием

-частиц);

реакции под действием

![]() -квантов;

-квантов;

2) по энергии вызывающих их частиц: реакции при малых энергиях (порядка электрон-вольт), происходящие в основном с участием нейтронов; реакции при средних энергиях (до нескольких мегаэлектрон-вольт, происходящие с участием -квантов и заряженных частиц (протонов, -частиц); реакции при высоких энергиях (сотни и тысячи мегаэлектронвольт), приводящие к рождению отсутствующих в свободном состоянии элементарных частиц и имеющие большое значение для их изучения;

3) по роду участвующих в них ядер: реакции на легких ядрах (A < 50); реакции на средних ядрах (50 < А < 100); реакции на тяжелых ядрах (А > 100);

4) по характеру происходящих ядерных превращений: реакции с испусканием нейтронов; реакции с испусканием заряженных частиц; реакции захвата (в случае этих реакций составное ядро не испускает никаких частиц, а переходит в основное состояние, излучая один или несколько -квантов).

Первая в истории ядерная реакция осуществлена Э. Резерфордом (1919) при бомбардировке ядер азота а-частицами, испускаемыми радиоактивным источником:

![]()

Ядерные реакции под действием -частиц привели к открытию нейтрона (Дж. Чедвиком):

![]()

Примером ядерной реакции, осуществляемой при бомбардировке ускоренными протонами, является реакция:

![]()

Под действием медленных нейтронов:

![]() )))

)))

№42

Элемента́рная части́ца — собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые невозможно расщепить на составные части.

Следует иметь в виду, что некоторые элементарные частицы (электрон, фотон, кварки и т. д.) на данный момент считаются бесструктурными и рассматриваются как первичные фундаментальные частицы. Другие элементарные частицы (так называемые составные частицы — протон, нейтрон и т. д.) имеют сложную внутреннюю структуру, но, тем не менее, по современным представлениям, разделить их на части невозможно.

Взаимодействие частиц в квантовой теории поля рассматривается как обмен виртуальной частицей. В основе такого представления лежит принцип (соотношения) неопределённости. Из соотношений неопределенности

Δx·Δpx > ћ, Δy·Δpy > ћ, Δz·Δpz > ћ, Δt·ΔE > ћ.

следует, что если частица существует в течение короткого промежутка времени Δt, то ее энергия может флюктуировать на величину ћ/Δt, а если она находится в области размером (Δx, Δy, Δz) то ее импульс (Δpx, Δpy, Δpz) флюктуирует на величину ( ћ/Δx, ћ/Δy, ћ/Δz). Таким образом, в течение малых промежутков времени Δt и на малых расстояниях (Δx, Δy, Δz) может нарушаться соотношение между импульсом и энергией частицы.

E = (p2c2 +m2c4)1/2.

Частицы, для которых нарушается соотношение между импульсом и энергией называются виртуальными. Говорят, что они находятся вне массовой поверхности. В виртуальных процессах справедливы законы сохранения зарядов − электрического, барионного, лептонных. Взаимодействия осуществляются с помощью обмена виртуальными частицами — переносчиками этих взаимодействий. Масса виртуальной частицы m и расстояние R, на которое она переносит взаимодействие связаны соотношением

R = ћ/mc,

из которого следует, что чем больше масса виртуальной частицы, тем меньше радиус действия сил, обусловленных обменом этой частицей. Электромагнитное взаимодействие осуществляется с помощью обмена фотонами. Так как масса фотона равна нулю, радиус электромагнитного взаимодействия бесконечен.

|

На рис. 1 показан процесс испускания электроном виртуального фотона. Свободный электрон не может испустить или поглотить фотон, т.к. при этом не будут выполняться законы сохранения энергии и импульса. Это легко показать, рассматривая процесс поглощения фотона в системе координат, в которой электрон покоится после поглощения фотона. В этой системе импульсы электрона p и фотона k до поглощения равны по абсолютной величине и противоположны по направлению

|p| = |k|.

|

Закон сохранения энергии

(p2c2 +m2c4)1/2 + c|k| = mc2

выполняется только в случае p = k = 0. То есть свободный электрон массы m не может испустить фотон. Однако виртуально процесс, изображенный на рис. 1, может происходить. На рис. 2 показано рассеяние электрона на электроне. Процесс описывается обменом виртуальным фотоном. Слабое взаимодействие описывается как результат обмена W± и Z бозонами. На рис. 3 слева показано превращение протона в нейтрон под действием пучка антинейтрино. На рис. 3 справа показан процесс упругого рассеяния электронного антинейтрино на электроне, который происходит в результате обмена нейтральным Z бозоном.

|

Переносчиками сильного взаимодействия внутри адронов являются 8 цветных глюонов (рис. 4). В результате сильного взаимодействия происходит изменение цвета кварка. Типы кварков при этом не изменяются.

|

Рис.

1. Испускание виртуального фотона

электроном.

Рис.

1. Испускание виртуального фотона

электроном. Рис.

2. Рассеяние электрона на электроне

описывается как обмен виртуальным

фотоном.

Рис.

2. Рассеяние электрона на электроне

описывается как обмен виртуальным

фотоном. Рис.

3. Слабое взаимодействие происходит

в результате обмена W±

и Z бозонами.

Рис.

3. Слабое взаимодействие происходит

в результате обмена W±

и Z бозонами. Рис.

4. Сильное взаимодействие между

кварками в адроне происходит в

результате обмена цветными глюонами.

Рис.

4. Сильное взаимодействие между

кварками в адроне происходит в

результате обмена цветными глюонами.