- •Режим водопотребления

- •Показатели качества воды Мутность и прозрачность

- •Вкус и привкус

- •Водородный показатель (рН)

- •Кислотность

- •Жесткость

- •Щелочность

- •Железо, марганец

- •Хлориды

- •Соединения азота

- •Сероводород

- •Двуокись углерода

- •Сульфаты

- •Двуокись углерода

- •Растворенный кислород

- •Окисляемость

- •Электропроводность

- •Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал, Eh)

- •63. Способы подготовки воды

- •64. Способы умягчения воды.

- •Классификация водозаборных сооружений

- •Подземные источники водоснабжени

- •66. Гидравлический расчет водопроводной сети

- •67. Градирни

- •Принцип работы градирни

- •Устройство градирни

- •Типы и особенности градирен

- •Функционирование градирен в зимний период

- •68. Водоохлаждающие устройства.

- •Насосная станция

- •Насосные станции в системе водопровода и канализации

- •Насосные станции на месторождениях

- •Резервирование

- •Требования к источнику водоснабжения

- •Классификация источников водоснабжения

- •Поверхностные источники

- •Подземные источники

- •Искусственные источники

- •Влияние человека на источники водоснабжения

64. Способы умягчения воды.

Умягчение

устранение из воды солей жесткости, т. е. умягчение ее, необходимо производить для питания котельных установок, причем жесткость воды для котлов среднего и низкого давления должна быть не более 0,3 мг.экв/л. Умягчать воду требуется также для таких производств, как текстильное, бумажное, химическое, где вода должна иметь жесткость не более 0,7—1,0 мг.экв/л. Умягчение воды для хозяйственно-питьевых целей также целесообразно, особенно в случае, если она превышает 7 мг.экв/л.

Применяют следующие основные методы умягчения воды:

1) реагентный метод.— путем введения реагентов, способствующих образованию малорастворимых соединений кальция и магния и выпадению их в осадок;

2) катионитовый метод, при котором умягчаемая вода фильтруется через вещества, обладающие способностью обменивать содержащиеся в них катионы (натрия или водорода) на катионы кальция и магния, растворенных в воде солей. В результате обмена Задерживаются ионы кальция и магния и образуются натриевые соли, не придающие воде жесткость;

3) термический метод, заключающийся в нагревании воды до температуры выше 100°, при этом почти полностью удаляются соли карбонатной жесткости.

Часто методы умягчения применяют комбинированно. Например, часть солей жесткости удаляют реагентным способом, а оставшуюся часть — с помощью катионного обмена.

Из реагентных методов содово-известковый способ умягчения является наиболее распространенным. Сущность его сводится к получению вместо растворенных в воде солей Са Mg нерастворимых солей СаС03 и Mg(OH)2, выпадающих в осадок.

Оба реагента — соду Na2C03 и известь Са(ОН)2—вводят в умягчаемую воду одновременно или поочередно.

Соли карбонатной, временной жесткости удаляют известью, не карбонатной, постоянной жесткости — содой. Химические реакции при удалении карбонатной жесткости протекают следующим образом:

Са (НС03)2 + Са (ОН)2« 2 СаС03 + 2Н20.

При этом карбонат кальция СаС03 выпадает в осадок. При удалении бикарбоната магния Mg(HC03)2 реакция идет так:

Mg (НСОа)2 + 2Са (ОН)2 = Mg (ОН)2 + 2СаС03 + 2Н20.

Гидрат окиси магния Mg(OH)2 коагулирует и выпадает в осадок. Для устранения некарбонатной жесткости в умягчаемую воду вводят Na2C03. Химические реакции при удалении некарбонатной жесткости следующие:

Na2C08 + CaS04 = CaCOs +Na2S04; NazCO„ + CaCl2 = CaC03 + 2NaCl.

В результате реакции получается углекислый кальций, который выпадает в осадок.

Для глубокого умягчения применяют такие вспомогательные мероприятия, как подогревание обрабатываемой воды примерно до 90э, при этом остаточная жесткость может быть доведена до 0,2— 0,4 мг.экв/л.

Без подогрева обработка воды проводится большими избыточными дозами извести с последующим удалением этих избытков путем продувки воды углекислотой. Последний процесс называется рекарбонизацией.

На рис. 73 представлена схема реагентной водоумягчительной установки, в состав которой входят устройство для приготовления и дозирования растворов реагентов, смесители, камеры реакции, осветлители, фильтры.

Для умягчения равномерно подаваемой воды, поступающей непрерывно, применяют те же дозаторы растворов соды и извести, что и при коагулировании. Если же расход умягчаемой воды имеет колебания, применяют так называемые пропорциональные дозаторы.

Содово-известковый способ пригоден для умягчения воды с любым соотношением карбонатной и некарбонатной жесткости.

Недостатки содово-известкового способа умягчения заключаются в следующем: 1) вода не умягчается полностью; 2) установки для умягчения громоздки; 3) необходима тщательная дозировка соды и извести, чего трудно достичь из-за непостоянства состава умягчаемой воды и реагентов.

Катионитовый способ умягчения основан на способности веществ, называемых катеонитами, обменивать содержащиеся в них катионы натрия Na+ или водорода Н+ на катионы кальция или магния, растворенных в воде. В соответствии с этим различают натрий-катионитовый и водород-натрий: катионитовый методы умягчения воды.

При помощи катионитов вода умягчается на установке, состоящей из нескольких металлических напорных резервуаров, загруженных катионитом (рис. 74).

Необработанная вода поступает в фильтр по трубам А, Б и В; выпуск умягченной воды происходит по трубе Г При работе фильтра задвижки 2 и 5 открыты, а остальные {1, 3, 4 и 6) закрыты. Перед регенерацией фильтр промывают.

Для промывки фильтра вода из бака Д подается по трубе Е и проходит по дренам снизу вверх. Продолжительность промывки 20—30 мин, интенсивность 4—6 л/сек на 1 м2. Промывная вода с фильтров отводится по трубам В, Б, Ж, причем задвижки 4 и 3 открыты, а остальные закрыты.

Регенерирующий раствор катионита при регенерации подается по трубе В, проходит фильтр сверху вниз и сбрасывается по трубе И. В этом случае задвижки 1 и 6 открыты, остальные (2—5) закрыты; продолжительность регенерации около 30—60 мин, а отмывки от регенерирующего раствора 40—60 мин.

Преимущества катионитового способа заключаются в следующем: 1) вода умягчается почти полностью; 2) дозировать нужно только раствор поваренной соли или серной кислоты; 3) фильтры изготовляют заводским способом. К числу недостатков этого способа следует отнести необходимость предварительного осветления воды, так как коллоидные и органические вещества обволакивают зерна катионитов и уменьшают их обменную способность.

Реагенты, применяемые при обработке воды, вводят, в воду в следующих местах:

а) хлор (при предварительном хлорировании) — во всасывающие трубопроводы насосной станции первого подъема или в водоводы, подающие воду на станцию очистки;

б) коагулянт — в трубопровод перед смесителем или в смеситель;

в) известь для подщелачивания при коагулировании — одновременно с коагулянтом;

г) активированный уголь для удаления запахов и привкусов в воде до 5 мг/л — перед фильтрами. При больших дозах уголь следует вводить на насосный станции первого подъема или одновременно с коагулянтом в смеситель водоочистной станции, но не ранее чем через 10 мин после введения хлора;

д) хлор и аммиак для обеззараживания воды вводят до очистных сооружений и в фильтрованную воду. При наличии в воде фенолов аммиак следует вводить как при предварительном, так и при окончательном хлорировании.

Раствор коагулянта приготовляют в растворных баках; откуда его надлежит выпускать или перекачивать в расходные баки. Для подачи в воду заданного количества раствора коагулянта следует предусматривать установку дозаторов.

При использовании автоматических дозаторов, основанных на принципе изменения электропроводности воды в зависимости от примесей, известь для подщелачивания следует вводить после отбора коагулированной воды, идущей к дозатору.

К специальным видам очистки и обработки воды относятся: опреснение, обессоливание, обезжелезивание, удаление из воды растворенных газов и стабилизация. Все виды этих обработок воды описаны в соответствующих курсах*

65. водозаборные сооружения

В одозабо́рные

сооруже́ния-отстойные (также

известны как водозаборный узел —

ВЗУ, или каптаж) —

сооружения для забора воды

из источника,

состоящие из ряда основных инженерных

объектов:

одозабо́рные

сооруже́ния-отстойные (также

известны как водозаборный узел —

ВЗУ, или каптаж) —

сооружения для забора воды

из источника,

состоящие из ряда основных инженерных

объектов:

![]()

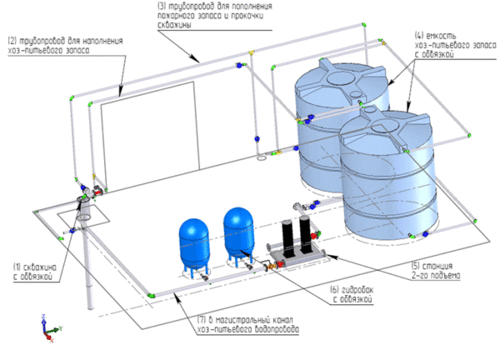

водозаборного устройства со станцией первого подъема (обычно это погружные насосы);

узел учета воды из водосчетчиков — расходомеров;

водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

резервуара чистой воды (РЧВ);

резервуара пожарного запаса (пожарный резервуар);

насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме;

водонапорной башни (альтернатива насосной станции второго подъема);

станция пожаротушения (пожарные насосы);

дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений.

контрольно-измерительные приборы и автоматика (сокр. КИПиА или КИПиС) следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка станции водоподготовки. Полный перечень выполняемых автоматически действий зависит от конкретных требований технического задания Заказчика к объекту водозаборного узла;

Большие (перекачивающие свыше 10 000 куб.м/сут) водозаборные сооружения могут иметь собственную инфраструктуру: электрическую подстанцию, газораспределительную подстанцию (ГРП), котельную, диспетчерский пункт с возможностью нести вахту, лабораторию для контроля качества воды и прочее.

Место для размещения водозаборного сооружения, так называемый землеотвод, должно быть согласовано с государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора и удовлетворять санитарно-эпидемиологическим (СанПиН) и строительным нормам (СНиПам) и пр.