- •3 Раздел. Атмосферные перенапряжения.

- •1 Образование грозовых облаков.

- •2 Стадии развития линейной молнии и типы молний.

- •3 Характеристики импульсов молнии.

- •4 Грозоупорность лэп: общие положения и определения.

- •5 Расчет грозоупорности лэп: алгоритм расчета.

- •6 Прямой удар молнии в лэп.

- •7 Вероятность прорыва молнии через тросовую защиту.

- •8 Слагаемые перенапряжения при ударе молнии в опору.

- •9 Заземление опор.

- •11 Причины возникновения коэффициента использования импульса

- •12 Типы грунтов и их влияния на грозоупорность лэп.

- •13,14 Заземление подстанций. От прямых ударов молнии.

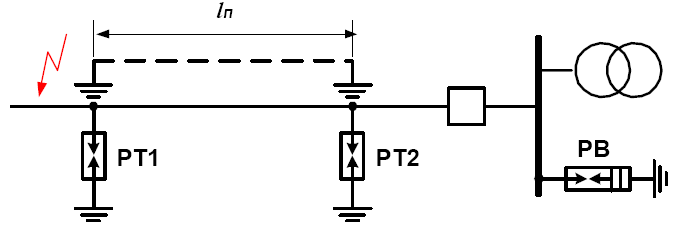

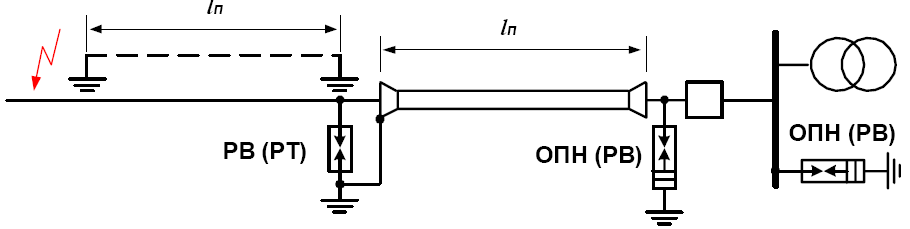

- •15 Защита подстанций от набегающих волн.

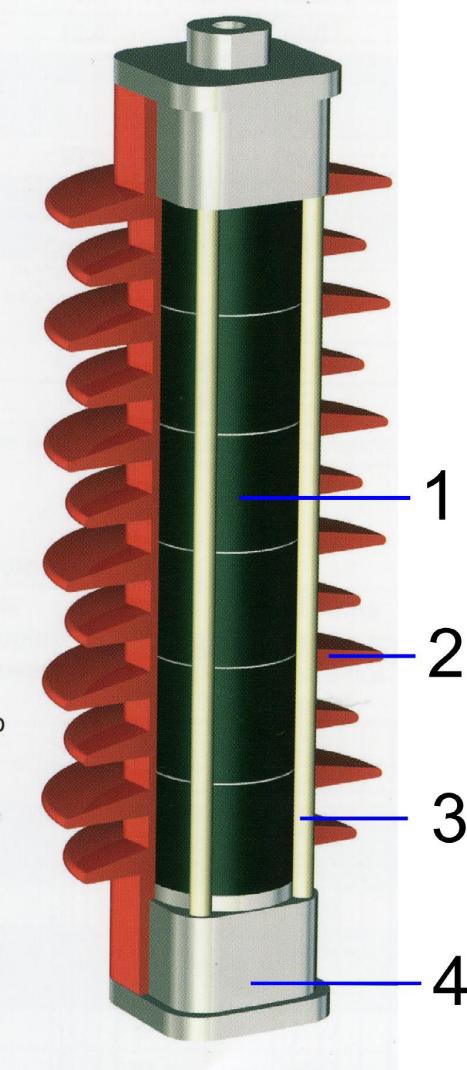

- •16 Принцип действия опн

- •17 Различия опн и рв

- •1 8 Назначение рт в системе защиты подстанций.

- •19 Защита подходов к п/с от набегающих волн.

12 Типы грунтов и их влияния на грозоупорность лэп.

Типы грунтов

1. Омм (чернозём, глина, суглинки, торф)

Омм (лёсс, супесь, глина с

влажностью до 40%)

Омм (песок, песок с галькой)

Омм (сухой песок, песок с галькой

и валунами)

валунами)

Омм (степные пески с толщиной слоя

более 10 м, грунты с толщиной слоя менее 1,5 на

скальных основаниях

Гранит, базальтОмм

_______________________________________________________________

13,14 Заземление подстанций. От прямых ударов молнии.

Надежность защиты подстанций от перенапряжений должна быть значительно выше надежности защиты линий, поскольку ущерб от повреждения здесь значительно больше, а уровень изоляции ниже. Основные принципы защиты оборудования подстанций сводятся к следующему:

• • защита от прямых ударов молнии стержневыми молниеотводами;

• • защита оборудования от волн, приходящих с линии, с помощью разрядников или ОПН;

• • защита подходов линий от прямых ударов молнии.

Зона защиты стержневого молниеотвода

Граница зоны защиты находится по формулам (все размеры — в метрах)

ho=h*0,85

rx=(1,1-0,002h)(h-hx/0,85)

При этом вероятность прорыва молнии через границу зоны не пре-

вышает 0,005.

При 0,05 ho=h*0,92

Rx=1,5(h-hx/0,92)

Заземлители подстанций с целью выравнивания потенциалов по их территории при аварийных замыканиях на землю и обеспечения таким образом электробезопасности персонала выполняются в виде сетки, образуемой горизонтально расположенными в земле полосами, которыми соединяются вертикальные электроды. К заземлителю присоединяются все металлоконструкции и металлические корпуса электрооборудования (баки трансформаторов, масляных выключателей и т. п.). В соответствии с нормами стационарное сопротивление заземления для подстанций 110 кВ и выше не должно превышать R =0,5 Ом. Подстанционные здания и сооружения защищаются путем заземления металлической кровли или, если крыша неметаллическая, посредством сетки размером 5X5 м2 из стальной проволоки диаметром 8 мм, которая располагается на крыше и присоединяется к заземлению.

При продвижении волны вдоль линии фронт волны сглаживается (удлиняется) за счет импульсной короны, потерь в земле и в проводах, поэтому выполняют защиту подходов линий от прямых ударов молнии на определенной длине (рис. 16.7), что к тому же снижает величину тока в разрядниках подстанции. Количество и места установки ОПН и разрядников выбирают так, чтобы расстояние между разрядниками и защищаемыми объектами не превышали безопасной величины (от 30 м до 150 м для разных случаев).

______________________________________________________________

15 Защита подстанций от набегающих волн.

Подстанции защищаются от набегающих грозовых импульсов вентильными разрядниками (РВ) и ограничителями перенапряжений (ОПН).

Импульсы грозовых перенапряжений, набегающие на подстанцию, могут иметь разную форму. Полные импульсы, близкие по форме к импульсам тока молнии, возникают при ударах в провода линии, если их амплитуда ниже импульсного разрядного напряжения изоляции линии. Если амплитуда тока молнии выше критического значения и при ударе в провод происходит перекрытие линейной изоляции, то образуется срезанный импульс грозового перенапряжения. Максимальное напряжение срезанного импульса определяется вольт-секундной характеристикой изоляции линии. Импульсы с очень крутым (практически вертикальным) фронтом возникают при ударах молнии в опору или трос с последующим перекрытием линейной изоляции.

Для

образования чехла импульсной короны

необходима энергия, которая отбирается

на фронте импульса. На осциллограмме

можно увидеть, что на фронте импульса

образуется ступенька при напряжении

возникновения импульсной короны.

Образование импульсной короны ведет

как бы к возрастанию емкости провода,

в результате чего заряд на проводе

растет не пропорционально напряжению,

а в квадратичной зависимости от него.

Происходит удлинение фронта импульсной

волны. Если импульс короткий или

срезанный, то импульсная корона приводит

не только к удлинению фронта, но и к

понижению амплитуды. В случае полных

импульсов влияние импульсной короны

сказывается в основном на удлинении

фронта и в значительно меньшей степени

- на снижении амплитуды. Снижение

амплитуды происходит за счет активных

потерь при возврате тока волны по земле

и может быть рассчитано по формуле

Для

образования чехла импульсной короны

необходима энергия, которая отбирается

на фронте импульса. На осциллограмме

можно увидеть, что на фронте импульса

образуется ступенька при напряжении

возникновения импульсной короны.

Образование импульсной короны ведет

как бы к возрастанию емкости провода,

в результате чего заряд на проводе

растет не пропорционально напряжению,

а в квадратичной зависимости от него.

Происходит удлинение фронта импульсной

волны. Если импульс короткий или

срезанный, то импульсная корона приводит

не только к удлинению фронта, но и к

понижению амплитуды. В случае полных

импульсов влияние импульсной короны

сказывается в основном на удлинении

фронта и в значительно меньшей степени

- на снижении амплитуды. Снижение

амплитуды происходит за счет активных

потерь при возврате тока волны по земле

и может быть рассчитано по формуле

![]() (1)

(1)

где

![]() - амплитуда импульса напряжения в месте

удара молнии;

- амплитуда импульса напряжения в месте

удара молнии;

![]() - удаление расчетной точки от места

удара, км;

- удаление расчетной точки от места

удара, км;

![]() -

коэффициент, равный 0,07 км

-

коэффициент, равный 0,07 км![]() для линий напряжением 110 кВ и выше.

для линий напряжением 110 кВ и выше.

Удлинение фронта полного импульса под действием импульсной короны при прохождении им расстояния 1 км можно рассчитать по эмпирической формуле

![]() (2)

(2)

где

U![]() - амплитуда полного импульса, кВ; h -

средняя высота подвеса проводов, м; K -

коэффициент, равный 160; 1,1; 1,45; 1,55 при

числе проводов в фазе соответственно

1,2,3,4 и более.

- амплитуда полного импульса, кВ; h -

средняя высота подвеса проводов, м; K -

коэффициент, равный 160; 1,1; 1,45; 1,55 при

числе проводов в фазе соответственно

1,2,3,4 и более.

(см вопрос 13,14)

_______________________________________________________________