- •Учение о тканях

- •Учение о тканях (гистология)

- •Типы простых желёз: а — трубчатая; 6 — трубчатая с разветвлённым аденомером; в — трубчатая клубочковая; г — альвеолярная; д — альвеолярная с разветвлённым аденомером.

- •Типы сложных желёз: a — трубчатая; б —альвеолярная; в — трубчато-альвеолярная; г — сетчатая.

Учение о тканях

Учение о тканях - гистология. Эпителиальная ткань. Железы. Соединительная ткань. Нервная ткань. Общая физиология возбудимых тканей. Биоэлектрические явления. Проведение возбуждения по нерву. Законы проведения возбуждения по нерву.

Тема для самостоятельного изучения: Основы эмбриологии человека. Половые клетки и оплодотворение. Развитие зародыша. Органы и системы органов. Анатомическая терминология. Оси и плоскости. Половые клетки и оплодотворение. Развитие зародыша. Анатомическая терминология. Оси и плоскости. (2 часа).

Учение о тканях (гистология)

Организм животных и человека состоит из тканей.

ГИСТОЛОГИЯ (от греч. histos — ткань и ...логия), раздел морфологии, изучающий ткани многоклеточных животных.

Становление Г, как самостоят, науки в 20-х гг. 19 в. связано с развитием микроскопии. Методологич. основу Г. составила клеточная теория.

Ткань — это исторически сложившаяся система клеток и неклеточных структур (межклеточное вещество), обладающих общностью строения и специализированных на выполнение определенных функций.

По строению, функции и развитию выделяются следующие виды тканей:

1) эпителиальная ткань (эпителий);

2) кровь и лимфа;

3) соединительная ткань;

4) мышечная ткань;

5) нервная ткань.

В состав каждого органа входят различные ткани, тесно связанные между собой. В течение всей жизни организма происходят изнашивание и отмирание клеточных и неклеточных элементов (физиологическая дегенерация) и их восстановление (физиологическая регенерация). Эти процессы в различных тканях протекают по-разному. В процессе жизни во всех тканях происходят медленно текущие возрастные изменения. В настоящее время установлено, что ткани восстанавливаются при повреждении. Эпителиальная, соединительная, неисчерченная (гладкая) мышечная ткани регенерируют хорошо и быстро, исчерченная (поперечнополосатая) мышечная ткань восстанавливается лишь при определенных условиях, а в нервной ткани восстанавливаются лишь нервные волокна. Восстановление тканей при их повреждении называется репаративной регенерацией.

Задачи совр. Г.— выяснение эволюции тканей, исследование хода и причин их развития в организме (гистогенез), строения и функций специализир. клеток, межуточных сред, взаимодействия клеток в пределах одной ткани и между клетками разных тканей, регенерации тканевых структур и регуляторных механизмов, обеспечивающих целостность и совместную деятельность тканей. Совр. Г. уделяет много внимания эксперим. изучению тканевых механизмов развития. Характерно также моделирование тканевых и органных процессов, напр, в культуре тканей (и органов), при их трансплантациях и т. д.

Г. принято разделять на общую Г., исследующую осн. принципы развития, строения и функций тканей, и частную Г., выясняющую свойства тканевых комплексов в составе конкретных органов многоклеточных животных.

ГИСТОГЕНЕЗ (от греч. histos — ткань и ...генез), сложившаяся в филогенезе совокупность процессов, обеспечивающая в онтогенезе многоклеточных организмов образование, существование и восстановление тканей с присущими им органоспецифич. особенностями. В организме ткани развиваются из определ. эмбриональных зачатков (производных зародышевых листков), образующихся вследствие пролиферации, перемещения (морфогенетические движения) и адгезии клеток зародыша на ранних стадиях его развития в процессе органогенеза.

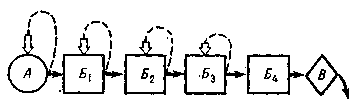

Схема гистогенетического ряда обновляющихся тканей. Л — стволовые клетки; Bi — Б4 — клетки-предшественницы; В — зрелые дифференцированные клетки. Вертикальные стрелки отражают сравнительную способность клеток к пролиферации.

ЭПИТЕЛИЙ (от эпи... и греч. thele — сосок), эпителиальная ткань, у многоклеточных животных — ткань, покрывающая тело и выстилающая его полости в виде пласта, составляет также осн. функц. компонент большинства желёз. В эмбриогенезе Э. образуется раньше др. тканей из всех трёх зародышевых листков и участвует в образовании покровов, их производных и мн. желёз. Для него характерна высокая способность: к регенерации, т. к. Э. из-за своего положения быстро изнашивается. Э. подстилается базальной мембраной, не содержит кровеносных сосудов, питание получает со стороны подлежащей соед ткани.

Э. выполняет функции: ограничительную, защитную, обмена веществ (всасывание, выделение), секреторную.

Выделяют Э. покровный — однослойный (все его клетки связаны с базальной мембраной, напр. Э. желудочно-кишечного тракта, мезотелий), многослойный (лишь ниж. его слой связан с базальной мембраной, а остальные слои этой связи лишены, напр. Э. кожи), переходный (двухслойный, внеш. его вид изменяется в зависимости от степени растяжения стенки органа, напр. Э. мочевого пузыря мочевыводящих путей) и секретирующий — железистый.

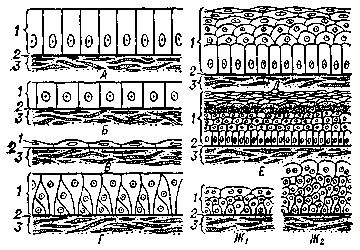

Схема строения различных видов эпителия:

А, Б, В — однослойный однорядный (А — цилиндрический, Б — кубический, В — плоский.); Г — однослойный многорядный; Д, Е — многослойный плоский (Д — неороговевагощий, Е — ороговевающий.); Ж\ и Жг — переходный (Ж\ — при растянутой стенке органа, Жг — при спавшейся.); / — эпителий, 2 — базальная мембрана; 3 — подлежащая соединительная ткань.

Из-за разнообразия строения разл. форм Э. нек-рые учёные предлагают считать отд. его разновидности самостоят. тканями.

Структура клеток Э. соответствует их функц. специализации и зависит от разновидности Э.

По форме клеток различают плоский, кубич. и цилиндрич. Э. Для клеток всасывающего Э. характерна щёточная каёмка, для мерцательного эпителия — наличие ресничек, для защитного — способность к ороговению, для железистого — развитие зернистой эндо-плазматической сети и комплекса Гольджи.

ЖЕЛЕЗЫ (glandlae), органы животных и человека, вырабатывающие и выделяющие специфич. вещества, участвующие в физиол. отправлениях организма.

Экзокринные Ж., или Ж. внешней секреции (потовые, слюнные, молочные Ж., восковые Ж. насекомых и др.), выделяют свои продукты — секреты — на поверхность тела или слизистых оболочек через выводные протоки.

Эндокринные железы, или Ж. внутренней секреции, не имеют выводных протоков и вырабатываемые ими продукты Секреты, или гормоны) выделяются в кровь или лимфу. Нек-рые Ж. (почки, потовые Ж., отчасти слёзные Ж.) избирательно поглощают из крови находящиеся в ней конечные продукты обмена, концентрируют их и выделяют наружу, предотвращая тем самым отравление организма; выделяемые ими вещества наз. экскретами.