- •1. Предмет и задачи автоматики

- •2. Основные понятия. Классификация сау. Принципы автоматического управления.

- •Принципы автоматического управления:

- •3. Законы управления

- •5. Задачи тау и характеристика процессов управления

- •6. Математическое описание линейных сау. Линеаризация. Формы записи ду.

- •7. Операторная форма записи линейных ду, передаточные функции, свойства преобразования лапласа

- •8. Динамические звенья и их характеристики

- •9. Временные характеристики

- •10. Понятие частотных характеристик

- •6.2. Частотные характеристики типовых звеньев

- •6.2.1. Безынерционное звено

- •6.2.2. Интегрирующее звено

- •6.2.3. Апериодическое звено

- •6.2.4. Инерционные звенья второго порядка

- •6.2.5. Правила построения чх элементарных звеньев

- •2.4.4. Частотные характеристики

- •11. Позиционные звенья и их характеристики

- •16. Алгебраические критерии устойчивости Необходимое условие устойчивости

- •Критерий Гурвица

- •17. Частотный критерий устойчивости. Критерий Михайлова

- •Частотный критерий. Критерий Найквиста

- •Частотный критерий устойчивости – логарифмический частотный критерий

- •Запасы устойчивости

- •18.Устойчивость систем обладающих запаздыванием

- •18. Метод d-разбиения

- •Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •19. Качества работы сау общие положения о качестве работы

- •20. Нелинейные системы

- •Метод фазовой плоскости. Особые точки и их типы.

- •Метод припасовывания

- •Метод гармонической линеаризации

- •Исследование устойчивости вторым методом ляпунова

- •Дискретные сау и особенности их математического описания.

Метод фазовой плоскости. Особые точки и их типы.

Метод фазовой плоскости — графоаналитический метод исследования динамических систем, приводимых к уравнениям вида:

Теоретические основы метода разработаны Пуанкаре и Ляпуновым, однако метод систематически не использовался до 1930х годов.

Обычно метод применяется для исследования нелинейных систем, в случаях, когда линеаризация приводит к неудовлетворительным ошибкам, либо когда линеаризация значительно ограничена в применимости по времени.

С помощью метода находят характеристики особых точек, изолированных замкнутых траекторий и сепаратрис, что в свою очередь позволяет оценить динамику разрабатываемой или исследуемой нелинейной динамической системы в широком диапазоне возможных начальных условий.

На рис.Фазовый портрет системы, устойчивой в большом, и неустойчивой в малом. Эллипс выделенный жирным — устойчивый предельный цикл, характеризующий автоколебания, и в данном случае являющейся сепаратрисой.

Особые точки и их типы.

Метод припасовывания

Метод припасовывания

Часто нелинейные системы представляются как кусочно-линейные, т. е. их динамические свойства описываются линейными дифференциальными уравнениями, разными для разных участков процесса управления.

Метод припасовывания состоит в том, что линейные дифференциальные уравнения решаются в общем виде отдельно для каждого участка процесса, на котором они справедливы. Затем на каждом участке в полученных решениях произвольные постоянные определяются таким образом, чтобы все соседние участки правильно состыковывались друг с другом. Это делается следующим образом: по заданным начальным условиям процесса определяются произвольные постоянные в общем решении для первого участка. Значения фазовых координат в конце первого участка служат начальными условиями для второго участка и т. д.

Вообще говоря, описанная схема метода припасовывания может быть применена и тогда, когда какой-либо участок описывается нелинейным дифференциальным уравнением при условии, что известно его общее решение.

Проиллюстрируем

на простом примере использование метода

припасовывания для определения

переходного процесса и для определения

периодического решения (автоколебаний).

Дана система, схема которой изображена

на рис. 3.1, а, нелинейная характеристика

Р(х)

регулятора представлена на рис. 3.1б.

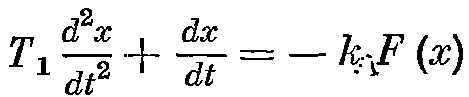

Уравнение объекта:

![]()

уравнение

регулятора:

![]()

Общее

уравнение замкнутой системы имеет вид:

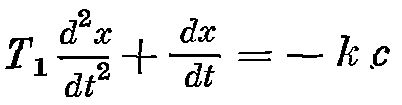

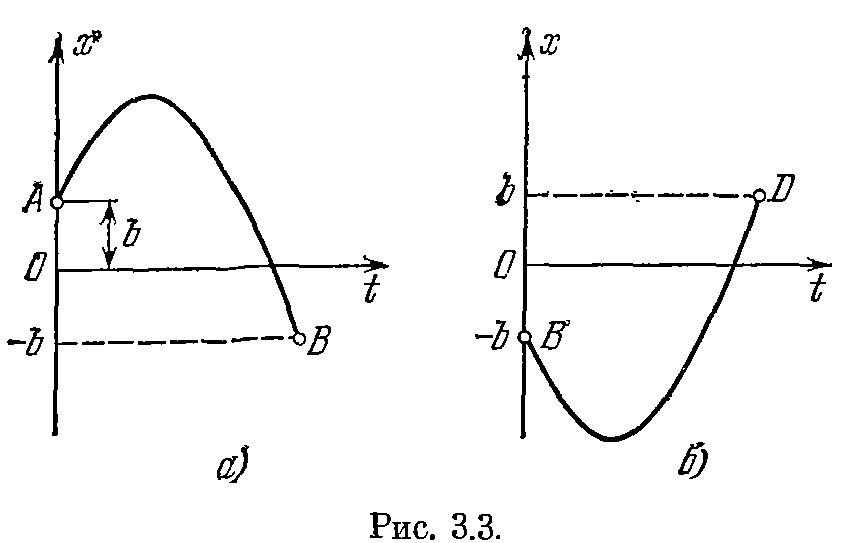

Определение переходного процесса. Представим себе примерно возможный качественный вид процесса:

(рис. 3.2). Он разбивается на участки АВ, ВD и т. д., внутри которых в соответствии с нелинейной характеристикой функция Р(х) принимает постоянные значения +с или —с. Изобразим отдельно участки АВ и ВD (рис. 3.3), отсчитывая время t на каждом из них от нуля.

На

участке АВ:

,имеет

интеграл в виде

,имеет

интеграл в виде

,второй

,второй

![]()

начальные

условия:

начальные

условия:

![]() ,по

ним находим

,по

ним находим

![]()

На

участке BD:

,интеграл

первый

,интеграл

первый

![]() ,второй

,второй

![]()

Начальные

условия для BD:

![]() ,получаем

,получаем

![]() .

.

На

след.за точкой D

снова будет решаться уравнение