- •Ответы по физики.

- •Электростатика. Электрический заряд и напряженность электрического поля. Закон Кулона. Теорема Гаусса для поля в вакууме.

- •Электростатическое поле в диэлектриках. Основные уравнения электрстатики в диэлектриках.

- •Постоянный ток. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи.

- •Сторонние силы. Эдс гальванического элемента. Закон ома для замкнутой цепи.

- •Правила кирхгофа.

- •Закон Джоуля Ленца в интегральной и дифференциальных формах.

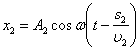

- •Механические колебания. Амплитуда, круговая частота, фаза гармонических колебаний. Векторные диаграммы.

- •Гармонический осциллятор. Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний и его решение.

- •Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансные кривые.

- •Затухающие свободные колебания. Логарифмический декремент затухания.Апериодические колебания.

- •Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция, поток вектора магнитной индукции. Принцип суперпозиции.

- •Виток с током в магнитном поле. Закон ампера. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.

- •Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.

- •Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока.

- •Магнитный поток. Теорема Остроградского-гаусса. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.

- •Явление электромагнитной индукции и ее вывод из закона сохр. Э.Нергии.

- •Магнитное поле в веществе. Атом в магнитном поле. Типы магнетиков. Намагниченность. Магнитная восприимчивость. Напряжённость магнитного поля, магнитная проницаемость среды.

- •Диамагнетики и парамагетики в магнитном поле.

- •Феррамагнетики. Явление гистерезиса. Доменная теория ферромагнетизма. Точка кюри.

- •Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в интегральной форме. Ток смещения.

- •Уравнение максвелла в дифференциальной форме. Плотность энергии. Плотность потока энергии электромагнитных волн.

- •Гармонические электромагнитные колебьания и их хар-ки. Диф. Ур-ие гармонич. Колебаний и его решение.

- •Интерференция света. Интерференция двух лучей. И т.Д

- •Дифракция света. Принцип Гюй генса- френеля. Зоны френеля.

- •Дифракция параллельного пучка лучей на экране с длинной щелью. Дифракционный спектр. Условия минимумов.

- •Дифракционная решётка. Главные максимумы. Главные минимумы. Разрушающие способности. Угловая дисперсия. Формула вульфа- брэгта.

- •Поляризация света. Виды поляризации. Двойное лучепреломление.

- •Формулы Френеля. Закон брюста.

- •Тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело. Закон стефана больцмана. Закон вина.

- •Корпускулярно-волновой дуализм света. Квант света. Энергия и импульс фотона. Внешний фотоэффект.

- •Световое давление. Опыты Лебедева. Эффект комптона.

- •Волновые свойчтва микрочастиц. Длина волны де Бройля. Волновая функция. Уравнение Шредингера.

- •Атом водорода. Теория Бора. Уровни энергии атома водорода. Кывантовые числа: главное, орбитальное, магнитное, спиновое.

- •Квантовая статистика. Фазовое пространство. Функция распределения. Понятие о квантовой статистике …

- •Вырожденный электронный газ в металлах. Вывод квантовой теории электропроводности металлов. Сверхпроводимость.

- •Контакт двух металлов по зональной теории. Термоэлектрические явления и их применение.

- •Ядерные силы. Энергия связи ядра. Энергетический эффект ядерной реакции. Закон радиоактивного распада. Время жизни ядра…

Интерференция света. Интерференция двух лучей. И т.Д

Интерференция света — перераспределение интенсивности света в результате наложения(суперпозиции) нескольких световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её распределение называется интерференционной картиной.

Условия наблюдения интерференции

Рассмотрим несколько характерных случаев:

1. Ортогональность поляризаций волн.

При

этом

![]() и

и

![]() Интерференционные полосы отсутствуют,

а контраст равен 0. Далее, без потери

общности, можно положить, что поляризации

волн одинаковы.

Интерференционные полосы отсутствуют,

а контраст равен 0. Далее, без потери

общности, можно положить, что поляризации

волн одинаковы.

2.

В случае равенства частот волн

![]() и контраст полос не зависит от времени

экспозиции

и контраст полос не зависит от времени

экспозиции

![]()

3.

В случае

![]() значение функции

значение функции

![]() и

интерференционная картина не наблюдается.

Контраст полос, как и в случае ортогональных

поляризаций, равен 0

и

интерференционная картина не наблюдается.

Контраст полос, как и в случае ортогональных

поляризаций, равен 0

4.

В случае

![]() контраст полос существенным образом

зависит от разности частот и времени

экспозиции.

контраст полос существенным образом

зависит от разности частот и времени

экспозиции.

Принцип получения картинки…

Условие максимума и минимума интерференции

Пусть разделение на две когерентные волны происходит в точке О

До

точки Р первая волна проходит в среде

с показателем

![]() расстояние

расстояние

![]() , а вторая в среде с показателем преломления

, а вторая в среде с показателем преломления

![]() расстояние

расстояние

![]() .

Если в точке О фаза колебаний

.

Если в точке О фаза колебаний

![]() (

(![]() )

, то первая волна возбждает в точке Р

колебание

)

, то первая волна возбждает в точке Р

колебание

а вторая

а вторая

где

где

![]() и

и

![]() – фазовые скорости первой и второй

волны. Следовательно, разность фаз

возбуждаемых волнами колебаний в точке

Р равна:

– фазовые скорости первой и второй

волны. Следовательно, разность фаз

возбуждаемых волнами колебаний в точке

Р равна:

Учитывая,

что

![]() ,

получим выражение для разности фаз двух

когерентных волн:

,

получим выражение для разности фаз двух

когерентных волн:

![]()

Где

![]() – оптическая разность хода, L – оптическая

длина пути, s – геометрическая длина

пути.

– оптическая разность хода, L – оптическая

длина пути, s – геометрическая длина

пути.

Если разность хода равна целому числу длин волн в вакууме

![]() то

то

![]() , и колебания, возбуждаемые в точке Р

обеими волнами, будут происходить в

одинаковой фазе. Следовательно, (8.1.3)

является условием интерференционного

максимума.

, и колебания, возбуждаемые в точке Р

обеими волнами, будут происходить в

одинаковой фазе. Следовательно, (8.1.3)

является условием интерференционного

максимума.

Если

оптическая разность хода

![]() то

то

![]()

№28

Дифракция света. Принцип Гюй генса- френеля. Зоны френеля.

Дифра́кция во́лн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный, огибание препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы.

Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как случай интерференции ограниченных в пространстве волн (интерференция вторичных волн). Общим свойством всех эффектов дифракции является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны и характерным размером неоднородностей среды , либо неоднородностей структуры самой волны. Наиболее заметно они проявляются при размерах неоднородностей, сравнимых с длиной волны. При размерах неоднородностей, существенно превышающих длину волны (на 3—4 порядка и более), явлением дифракции, как правило, можно пренебречь. В последнем случае распространение волн с высокой степенью точности описывается законами геометрической оптики. С другой стороны, если размер неоднородностей среды много меньше длины волны, то в таком случае дифракции проявляет себя в виде эффекта рассеяния волн.[1]

Изначально явление дифракции трактовалось как огибание волной препятствия, то есть проникновение волны в область геометрической тени. С точки зрения современной науки определение дифракции как огибания светом препятствия признается недостаточным (слишком узким) и не вполне адекватным. Так, с дифракцией связывают весьма широкий круг явлений, возникающих при распространении волн (в случае учёта их пространственного ограничения) в неоднородных средах.

Дифракция волн может проявляться:

в преобразовании пространственной структуры волн. В одних случаях такое преобразование можно рассматривать как «огибание» волнами препятствий, в других случаях — как расширение угла распространения волновых пучков или их отклонение в определённом направлении;

в разложении волн по их частотному спектру;

в преобразовании поляризации волн;

в изменении фазовой структуры волн.

Наиболее хорошо изучена дифракция электромагнитных (в частности, оптических) и акустических волн, а также гравитационно-капиллярных волн (волны на поверхности жидкости).

Принцип Гюйгенса — Френеля — основной постулат волновой теории, описывающий и объясняющий механизм распространения волн, в частности, световых.

Принцип Гюйгенса — Френеля является развитием принципа, который ввёл Христиан Гюйгенс в 1678 году: каждая точка поверхности, достигнутая световой волной, является вторичным источником световых волн. Огибающая вторичных волн становится фронтом волны в следующий момент времени. Принцип Гюйгенса объясняет распространение волн, согласующееся с законами геометрической оптики, но не может объяснить явлений дифракции. Огюстен Жан Френель в 1815 году дополнил принцип Гюйгенса, введя представления о когерентности и интерференции элементарных волн, что позволило рассматривать на основе принципа Гюйгенса — Френеля и дифракционные явления.

Принцип Гюйгенса — Френеля формулируется следующим образом:

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать, как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Густав Кирхгоф придал принципу Гюйгенса — Френеля строгий математический вид, показав, что его можно считать приближенной формой теоремы, называемой интегральной теоремой Кирхгофа (см. метод Кирхгофа).

Фронтом волны точечного источника в однородном пространстве является сфера. Амплитуда возмущения во всех точках сферического фронта волны, распространяющейся от точечного источника, одинакова.

Дальнейшим обобщением и развитием принципа Гюйгенса — Френеля является формулировка через интегралы по траекториям, служащая основой современной квантовой механики.

Зонная пластинка — плоскопараллельная стеклянная пластинка с выгравированными концентрическими окружностями, радиус которых совпадает с радиусами зон Френеля. Зонная пластинка «выключает» чётные либо нечётные зоны Френеля, чем исключает взаимную интерференцию (погашение) от соседних зон, что приводит к увеличению освещённости точки наблюдения. Таким образом, зонная пластинка действует как собирающая линза.Также зонная пластинка представляет собой простейшую голограмму — голограмму точки.

Согласно принципу Гюйгенса-Френеля световое поле в некоторой точке пространства является результатом интерференции вторичных источников. Френель предложил оригинальный и чрезвычайно наглядный метод группировки вторичных источников. Этот метод позволяет приближенным способом рассчитывать дифракционные картины, и носит название метода зон Френеля.

Зоны Френеля вводятся следующим образом. Рассмотрим распространение световой волны из точки L в точку наблюдения P. Сферический волновой фронт, исходящий из точки L разобьем концентрическими сферами с центром в точке P и с радиусами z1 + λ/2; z1 + 2 λ/2; z1 + 3 λ/2…

Полученные кольцевые зоны и носят название зон Френеля.

Смысл разбиения поверхности на зоны Френеля состоит в том, что разность фаз элементарных вторичных волн, приходящих в точку наблюдения от данной зоны, не превышает π. Сложение таких волн приводит к их взаимному усилению. Поэтому каждую зону Френеля можно рассматривать как источник вторичных волн, имеющих определенную фазу. Две соседние зоны Френеля действуют как источники, колеблющиеся в противофазе, т.е вторичные волны, распространяющиеся из соседних зон в точке наблюдения будут гасить друг друга. Чтобы найти освещенность в точке наблюдения P нужно просуммировать напряженности электрических полей от всех вторичных источников, приходящих в данную точку. Результат сложения волн зависит от амплитуды и разности фаз. Так как разность фаз между соседними зонами равна P, то можно перейти к суммированию амплитуд.

Амплитуда вторичной сферической волны пропорциональна площади элементарного участка, испускающего эту волну (т.е пропорциональна площади зоны Френеля). Кроме того, она убывает с увеличением расстояния z1 от источника вторичной волны до точки наблюдения по закону 1 / z1 и с ростом угла φ между нормалью к элементарному участку, испускающего волну, и направлением распространения волны.

Можно показать, что площади зон Френеля примерно одинаковы и равны:

![]()

где Sn — площадь n-ой зоны Френеля, z0 — радиус сферы.

Расстояние z1n от зоны до точки наблюдения медленно растет по линейному закону: z1n = z1 + n λ / 2, где n — номер зоны.

Угол φ также увеличивается при увеличении номера зоны Френеля. Следовательно, амплитуды вторичных волн убывают. Таким образом, можно записать A1 > A2 > A3 > … > An-1 > An > An+1 > …, где An — амплитуда вторичной волны, испущенной n-ой зоной. Амплитуда результирующего светового колебания в точке наблюдения P будет определяться вкладом всех зон. При этом, волна из второй зоны Френеля будет гасить волну из первой зоны (так как они придут в точку P в противофазе), волна из третьей зоны будет усиливать первую волну (так как между ними разность фаз равна нулю), четвертая волна ослабит первую и так далее. Это значит, что при суммировании необходимо учесть, что все четные зоны дадут вклад в результирующую амплитуду одного знака, а все нечетные зоны — противоположного знака. Таким образом, суммарная амплитуда в точке наблюдения равна: A = A1 — A2 + A3 — A4 + …

Это выражение можно переписать в виде:

Вследствие монотонного убывания амплитуд вторичных волн можно записать .

Тогда выражения, заключенные в круглые скобки будут равны нулю, и амплитуда А в точке наблюдения будет равна: А = А1/2. То есть амплитуда, создаваемая в некоторой точке наблюдения P сферической волновой поверхностью, равна половине амплитуды, создаваемой одной лишь центральной зоной. Таким образом, действие всей волновой поверхности эквивалентно половине действия центральной зоны Этот же результат можно получить, если применить графический метод сложения амплитуд. Если световая волна встречает на пути своего распространения какое-либо препятствие (отверстие или преграду), то в этом случае мы разобьем на зоны Френеля волновой фронт, дошедший до этого препятствия. Понятно, что препятствие закроет часть зон Френеля, и вклад в результирующую амплитуду дадут только волны, испущенные открытыми зонами Френеля. Вы можете пронаблюдать, как меняется вид дифракционной картины в зависимости от числа открытых зон Френеля.

На основе своего метода Френель доказал, что свет распространяется практически прямолинейно.

Действительно, можно показать, что размеры зон Френеля (их радиусы) равны:.

В качестве примера рассмотрим случай, когда z0 = z1 = 1 м; λ = 0.5 мкм, тогда радиус первой (центральной) зоны равен r1 = 0.5 мм. Амплитуда в точке наблюдения P равна половине амплитуды волны, испущенной первой зоной (действие всей волновой поверхности свелось к действию ее небольшого участка), следовательно, свет от точки L к точке P распространяется в пределах очень узкого (диаметром всего один миллиметр!) канала, то есть практически прямолинейно! Показав, что свет распространяется прямолинейно, Френель с одной стороны доказал правильность своих рассуждений, а с другой преодолел препятствие, которое в течение веков стояло на пути утверждения волной теории — согласование прямолинейного распространения света с его волновым механизмом. Другим доказательством того, что метод зон Френеля дает верный результат, являются следующие рассуждения. Действие всей волновой поверхности эквивалентно половине действия центральной зоны. Если открыть только первую зону Френеля, то согласно расчетам Френеля результирующая амплитуда в точке наблюдения будет равна А1. То есть в этом случае амплитуда света в точке наблюдения увеличится в 2 (а интенсивность, соответственно, в четыре раза) по сравнению со случаем, когда открыты все зоны Френеля. Этот результат можно проверить опытным путем, поставив на пути световой волны преграду с отверстием, открывающим только первую зону Френеля. Интенсивность в точке наблюдения действительно возрастает в четыре раза по сравнению со случаем, когда преграда между источником излучения и точкой наблюдения отсутствует!

Более того, вспомним, что волны из соседних зон гасят друг друга, и все четные зоны дают вклад в результирующую амплитуду одного знака, а все нечетные зоны дают вклад противоположного знака. Это значит, что интенсивность света в точке наблюдения можно усилить во много раз, если прикрыть все четные или, наоборот, нечетные зоны Френеля. Оставшиеся неприкрытыми зоны будут усиливать действие друг друга. Эта идея лежит в основе простого оптического устройства, называемого зонной пластинкой Френеля. Зонную пластинку можно изготовить, начертив на листе бумаги темные кольца, а затем сфотографировав их в уменьшенном масштабе. Внутренние радиусы темных колец должны совпадать с радиусами нечетных зон Френеля, а внешние — с радиусами четных. Такая пластинка будет перекрывать четные зоны. Зонная пластинка фокусирует свет аналогично собирающей линзе, только в отличие от линзы пластинка имеет несколько фокусов. Существуют также фазовые зонные пластинки, которые увеличивают амплитуду еще в два раза по сравнению с обычной (амплитудной) зонной пластинкой. В такой пластинки четные (или нечетные) зоны не перекрываются. Вместо этого меняется на π фаза их колебаний. Это можно осуществить с помощью прозрачной пластинки, у которой толщина в местах, соответствующих четным (или нечетным) зонам, меняется на специально подобранную величину.

№30