- •Основные макроэкономические показатели: внп и производные от него показатели

- •Безработица и ее формы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена.

- •Инфляция. Виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции

- •Инфляция и безработица. Кривая Филлипса

- •Совокупный спрос и его факторы

- •Совокупное предложение и его факторы

- •Общая модель макроэкономического равновесия «ad-as»

- •Классическая модель макроэкономического равновесия

- •Кейнсианская революция. Кейнсианская функция потребления и сбережения: mpc, mps, aps, apc. Факторы, влияющие на потребление и сбережения

- •Кейнсианская модель «инвестиции-сбережения»

- •Налоги. Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера

- •Дефицит государственного бюджета. Способы финансирования дефицита государственного бюджета

- •Бюджетный дефицит и государственный долг. Методы регулирования государственного долга

- •Деньги и их функции. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежная база

- •Спрос на деньги. Факторы, определяющие денежный спрос

- •Предложение денег. Банковский мультипликатор. Денежный мультипликатор

- •Равновесие на денежном рынке

- •Кредитно-денежная система. Центральный банк и его операции

- •Экономический рост и его типы. Факторы экономического роста

- •Факторы, обеспечивающие экономический рост

- •Список рекомендуемой литературы

Классическая модель макроэкономического равновесия

Формально

никто из представителей классиков и

неоклассиков (Д. Рикардо, А. Смит, Ж.-Б.

Сэй, А. Маршалл, А. Пигу и др.) не оперировал

макроэкономическими категориями. Для

этих экономистов был характерен

микроэкономический анализ, однако в их

взглядах и подходах вполне определенно

прослеживаются ясные и четкие представления

о функционировании рыночной системы

совершенной конкуренции в целом.

Представители классического направления

рассматривали модель общеэкономического

равновесия только в краткосрочном

периоде для условий совершенной

конкуренции.

Таким

образом, рыночный механизм в теории

классиков сам по себе способен исправлять

дисбалансы, возникающие в масштабах

национальной экономики, и вмешательство

государства оказывается ненужным. А

раз так, то может показаться, что

невозможно рассматривать классическую

теорию как аналитическую базу

макроэкономической политики правительства,

если главным в этой политике провозглашается

принцип «laissez-faire», т. е. принцип

невмешательства государства в

хозяйственную жизнь. Эта

модель стоит

на позициях автоматического

саморегулирования рыночной системы.

Представители этого направления считают,

что для рыночной экономики нормальным

является достижение полной занятости

ресурсов, и государство в этот процесс

вмешиваться не должно. В основе

классической модели лежит так называемый

закон

Сэя

( французский экономист начала Х1Х века

), согласно которому предложение товаров

создает свой собственный спрос, и

следовательно, объем спроса всегда

равен объему предложения. Согласно

рассуждениям Сэя, в условиях разделения

труда люди производят товары для того,

чтобы их продать и купить другие товары.

Следовательно, они должны купить столько,

сколько продали. Предложение порождает

свой собственный спрос, объем доходов

равно объему расходов, спрос уравновешивает

предложение при полной занятости

ресурсов. Но часть дохода может сберегаться

и не найдет отражения в спросе. При этом

сократится объем потребления , и не все

товары будут реализованы. Это может

вызвать сокращение производства и

безработицу. Но классики считают, что

сбережения обязательно будут инвестированы

в производство . Это обеспечивается

наличием денежного рынка, на котором

устанавливается такая процентная

ставка, которая стимулирует вложение

денег в производство. В соответствии с

этой моделью экономика может быть

образно представлена в виде ванны, где

объем воды соответствует выпуску

продукции. Утечка доходов идет через

сливную трубу сбережений, но эта труба

соединяется с краном инвестиций через

денежный рынок. В ванне за счет этого

постоянно поддерживается определенный

равновесный уровень воды. И нструментами

саморегулирования в рыночной системе,

по мнению классиков и их последователей,

служат цены, заработная плата и процентная

ставка, колебания которых в условиях

конкуренции уравняют спрос и предложение

на товарном, ресурсном и денежном рынках

и приведут к ситуации полного и

рационального использования ресурсов.

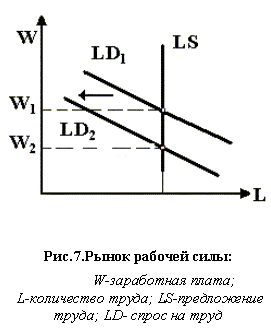

Проиллюстрируем это на примере рынка

рабочей силы (рис.7). Предложение рабочей

силы в условиях полной занятости имеет

вид вертикальной

прямой LS.

При сокращении совокупного спроса

упадет объем производства и спрос на

рабочую силу. Это вызовет безработицу

и понижение цены труда. Это позволит

предпринимателям понизить издержки на

производство продукции. Цены на товары

понижаются, реальная заработная плата

остается прежней, а количество рабочих

может быть увеличено. Снижение издержек

вызывает увеличение объема производства.

Он вновь достигает уровня полной

занятости. Аналогичные процессы

происходят на товарном и денежном

рынках.Из всего этого следует вывод

о том, что в

саморегулируемой рыночной экономике

вмешательство государства излишне.

Современными вариантами неоклассического

подхода являются монетаризм, теория

экономики предложения рациональных

ожиданий.

нструментами

саморегулирования в рыночной системе,

по мнению классиков и их последователей,

служат цены, заработная плата и процентная

ставка, колебания которых в условиях

конкуренции уравняют спрос и предложение

на товарном, ресурсном и денежном рынках

и приведут к ситуации полного и

рационального использования ресурсов.

Проиллюстрируем это на примере рынка

рабочей силы (рис.7). Предложение рабочей

силы в условиях полной занятости имеет

вид вертикальной

прямой LS.

При сокращении совокупного спроса

упадет объем производства и спрос на

рабочую силу. Это вызовет безработицу

и понижение цены труда. Это позволит

предпринимателям понизить издержки на

производство продукции. Цены на товары

понижаются, реальная заработная плата

остается прежней, а количество рабочих

может быть увеличено. Снижение издержек

вызывает увеличение объема производства.

Он вновь достигает уровня полной

занятости. Аналогичные процессы

происходят на товарном и денежном

рынках.Из всего этого следует вывод

о том, что в

саморегулируемой рыночной экономике

вмешательство государства излишне.

Современными вариантами неоклассического

подхода являются монетаризм, теория

экономики предложения рациональных

ожиданий.