- •I. По боевому назначению свкн разделяются на:

- •Боевое применение тактической авиации.

- •Боевое применение вертолётов.

- •Назначение, организационная структура и вооружение подразделений войсковой пво мсбр (тбр)

- •Зенитный ракетный дивизион

- •Зенитный дивизион

- •1. Разведывательные возможности.

- •2. Огневые возможности.

- •3. Маневренные возможности.

- •Боевые возможности зрдн.

- •Различных видах боя.

- •Требования к стартовой позиции:

- •Управление боевыми действиями зенитных ракетных подразделений

- •1.2. Органы и пункты управления

- •Боевые документы

- •Организация связи в зенитной ракетной батарее

- •Цели, задачи и содержание обеспечения боевых действий.

- •2.2 Боевое обеспечение боевых действий.

- •Высокоточное оружие и способы защиты от него.

- •2.3.1 Назначение и классификация систем вто.

- •2.3.2 Характеристики и порядок работы касвуо.

- •Системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

- •Разведывательные ударные комплексы.

- •Порядок работы системы плсс.

- •Порядок работы комплекса.

- •Способы защиты от вто.

- •Организация рекогносцировки местности. Составление плана рекогносцировки.

- •Прием ракет от технической батареи и боеприпасов со склада ракетного артиллерийского вооружения.

- •Перегрузка ракет на боевые машины.

- •Содержание ракет на бм, тзм в готовности к боевому применению.

- •Проведение мероприятий по предотвращению несанкционированных пунктов ракет.

- •Возвращение в техническую батарею и на склады неисправных ракет, тпк, спецукупорок.

- •Осуществление комплексного войскового ремонта вооружения и техники.

- •Восполнение расхода и потерь вооружения, ракет, боеприпасов, военнотехнического имущества и зип.

- •2.2 Обязанности начальника расчета (командира батареи) по техническому обеспечению.

- •Тыловое обеспечение, его цель и задачи. Виды тылового обеспечения..

- •Материальное обеспечение. Запасы материальных средств. Порядок их расходования и пополнения. Эшелонирование продовольствия и гсм.

- •Заправка:

- •Нормы заправки штатной техники батареи и расхода топлива

- •Показать на слайде или с помощью программы на пэвм.

- •Совершение марша.

- •1. Общие положения

- •2. Требования безопасности при погрузке на железнодорожный подвижный состав.

- •2.2. Подготовка и несение боевого дежурства подразделений войсковой пво.

- •Подготовка к несению боевого дежурства включает:

Боевое применение вертолётов.

Вертолёты наиболее широко представлены в составе армейской авиации. По своему назначению вертолёты подразделяются:

огневой поддержки (АН-1 "Кобра-Тоу", АН-64 "Апач", ВО-105);

многоцелевые (А-319 "Аллуэт", UН-1В "Ирокез");

разведывательные (GH-CA "Кайова", GH-58 "Нейюс");

транспортно-десантные (СН-16 "Си Найт",СН-47 "Чинук”).

Основной ударной силой являются вертолёты огневой поддержки (ВОП), на вооружении которых в различном сочетании могут быть: ПТУР, НУР, пушки и многоствольные пулемёты.

Основными способами боевых действий вертолётов считаются:

действия по заранее намеченному плану;

действия по вызову;

действия из засад;

самостоятельный поиск;

Боевые действия по заранее намеченному плану применяются при наличии данных о противнике и организуются в период подготовки к боевым действиям. Этот вид боевых действий характеризуется тщательным планированием, всесторонним обеспечением, организацией устойчивой системы управления.

Действия вертолетов по вызову используются в случае изменения тактической обстановки и организуется по данным получаемым от подразделений и частей СВ. Они характеризуются ограниченным временем на подготовку и необходимостью проведения доразведки целей. Время вызова вертолётов на поле боя составляет до 15 минут. Мобильность действий вертолётов по вызову значительно возрастает когда они используются в сочетании с действиями из засад.

Действия из засад - используются при наличии достоверных данных о противнике, в ходе боевых действий, когда известны наиболее вероятные направления и рубежи действия бронеобъектов противника.

Самостоятельный поиск целей может применяться в тех случаях, когда нет достоверных данных о расположении объектов удара, в районах местности, обеспечивающих скрытность полётов и внезапность атак.

Способами атаки целей вертолетами являются:

Атаки с горизонтального полета заключаются в том, что выход вертолета в заданный район выполняется на минимально возможной высоте и на максимальной скорости. На удалении от цели, несколько превышающем дальность применения бортового оружия, производится набор высоты для поиска цели. Обнаружив цель, экипаж производит пуск ПТУРС (НУРС) или открывает огонь из пушек (пулеметов).

Атака из состояния зависания более предпочтительна, так как позволяет наносить удары с максимально возможной дальности. Этот способ характерен еще и тем, что наведение ПТУРС осуществляется при отсутствии движения вертолета и при минимальном его нахождении в поле зрения противника.

Время атаки распределяется следующим образом:

набор высоты - 5 сек.;

поиск и опознавание цели - 10-20 сек.;

прицеливание и пуск ПТУРС - 10-15 сек.;

снижение - 5 сек.

Таким образом, общее время применения ПТУРС составляет 35-45 сек. При использовании вертолетов огневой поддержки для борьбы с танками следует ожидать действий из засад. В этом случае вертолеты находятся в укрытиях, на позициях, а в нужный момент поднимаются в воздух и атакуют цели с высот 30-50 метров. После атаки скрытно удаляются от атакованного объекта.

Для увеличения точности наведения вертолетов на цель, а также для уменьшения времени атаки может использоваться передача данных о местоположении наземных объектов с разведываемого вертолета на борт вертолета огневой поддержки. Боевую задачу вертолеты как правило выполняют огневыми группами в составе 3-5 машин. Вертолеты базируются на удалении 20-25 км от переднего края, площадки подскока - 10-15 км, площадки засад 3-6 км.

Каждая воздушная цель характеризуется следующими летно-техническими характеристиками:

скоростью полета;

диапазоном используемых высот полета;

боевым радиусом действия;

эффективной отражающей поверхностью (ЭОП).

Вертолеты АА как воздушная цель характеризуются:

скорость полета до 500 км/час, возможность действий из состояния зависания;

диапазон используемых высот: вертолетов огневой поддержки - 10 м, разведывательных вертолетов - до 200 м, транспортно-десантных вертолетов - 500-600 м, вертолетов РЭБ - 3000 м,

боевой радиус действия - 180-200 км;

эффективная отражающая поверхность - 1-2 м2.

Обладая такими лётно-техническими характеристиками вертолёты имеют широкие возможности скрытого подхода к боевым порядкам с использованием минимальных высот, рельефа местности, вне зон радиолокационной видимости с внезапным применением бортового оружия с дальностью - 4-6 км для существующих и до 8 км для перспективных ПТУРС.

Большой эффект ожидается от действия смешанных самолётно-вертолётных групп, в состав которых могут входить 2-4 штурмовика (А-7, А-10), 3-5 вертолётов огневой поддержки (АН-64, ВО-105), 2-4 (БЛА), 1-2 разведывательных вертолетов (GH-6А, GH-58). При нанесении ударов смешанными вертолётно-самолётными группами следует ожидать следующую тактику действий СВН:

первым в район нанесения удара входят разведывательные вертолёты и БЛА. Их задача уточнить состав и размещение целей.

за ними скрытно выводятся вертолёты огневой поддержки. Они уничтожают артиллерийские системы, средства ПВО и пункты управления на позициях.

затем, в район выдвигаются самолёты штурмовики, их удары чередуются с ударами вертолётов огневой поддержки.

Самолёты штурмовики действуют, как правило, парами с высот 100-150 м, атакуя со стороны флангов. Длительность нанесения ударов составляет от 30 до 45 мин. Количество атак: 3-4 штурмовики, 6-8 - ВОП.

Мощное бортовое вооружение армейской авиации создаёт с их стороны серьёзную угрозу для мотострелковых, танковых подразделений, а так же для артиллерии и ПВО.

На основе опыта ведения боевых действий в локальных войнах на Ближнем Востоке можно сделать следующий вывод о возможностях ВОП: (см. рис.)

В последние годы, в связи с широким развитием систем высокоточного оружия (ВТО), в составе армейской авиации более активно используются БЛА. Они могут использоваться для разведки в реальном масштабе времени, РЭ борьбы, подавления и уничтожения систем ПВО, ударов по бронированным объектам.

Старт БЛА осуществляется с подвижных пусковых установок, что позволяет пускать их из зон наименьшей РЛ видимости. После осуществления полёта возможна посадка БЛА при помощи парашюта. Управление полётом БЛА осуществляется по программе или по радиокомандам с наземных пунктов управления. БЛА могут действовать на глубину до 600 км от переднего края. Для более широкого подавления систем ПВО ударные БЛА могут использоваться в сочетании с БЛА РЭП.

Кроме самостоятельного использования возможно использование БЛА совместно с самолётами тактической авиации, несущие управляемые авиационные бомбы (УАБ) и кассеты. При этом лазерное полуактивное наведение УАБ осуществляется с помощью размещённых на БЛА лазерных целеуказателей. Это позволяет самолётам тактической авиации производить сброс УАБ на максимальной дальности, не заходя в зону поражения средств ПВО.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ, ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. СИЛЫ И СРЕДСТВА ВТО АРМИИ США.

Высокоточное оружие - это комплекс вооружения, в котором интегрированы средства разведки, управления и поражения, функционирующий в реальном масштабе времени и обеспечивающий заданную вероятность поражения цели.

Под средствами ВТО понимаются собственно высокоточные средства поражения (управляемые ракеты, бомбы, кассеты, снаряды и т.д.), отличающие от обычных боеприпасов наличием командной или автономной системы наведения, осуществляющей управление траекторией их полета к цели и обеспечивающей заданную в зависимости от характеристик атакуемой цели вероятность ее поражения.

Средствами доставки высокоточных боеприпасов в наземных комплексах ВТО являются:

противотанковые управляемые ракетные комплексы;

миномётная артиллерия;

полевая артиллерия (гаубицы, РСЗО);

оперативно - тактические ракеты;

Средствами доставки высокоточных боеприпасов в авиационных комплексах ВТО являются:

самолёты стратегической авиации;

самолёты тактической авиации;

ударные беспилотные летательные аппараты.

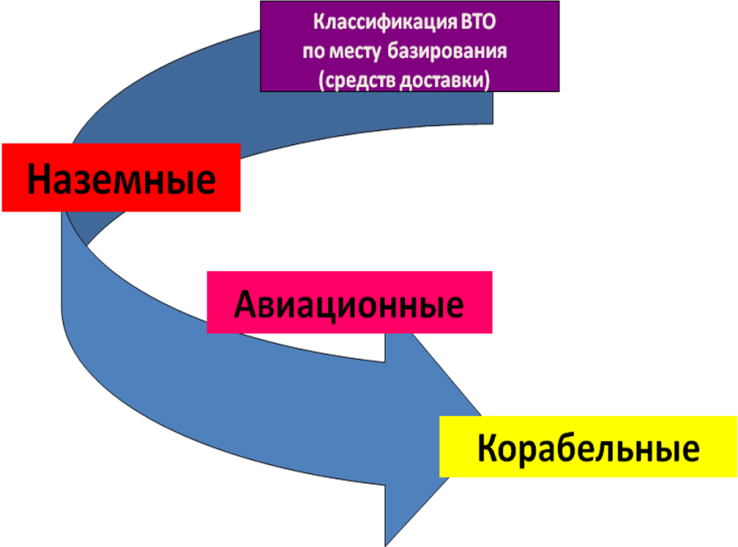

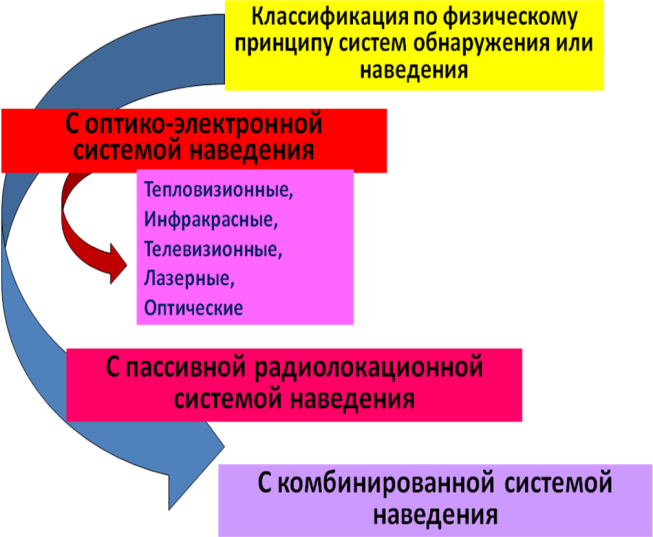

Классификация ВТО по назначению, месту базирования и применению систем обнаружения и наведения:

Комплекс ВТО представляет собой совокупность средств исполнительной разведки, управления, высокоточных боеприпасов (средств ВТО) и радиоэлектронных средств, обеспечивающих их боевое применение. Указанная совокупность средств размещается, как правило, на одном носителе и обеспечивает поиск в ограниченном районе, обнаружение, распознавание одиночной или групповой цели, прицеливание по ней и ее поражение в заданной вероятностью в ходе одной атаки.

Под системой ВТО понимаются объединенные в функциональном отношении средства быстродействующей высокоточной разведки, средства управления на основе высокопроизводительной вычислительной техники и средства (комплексы) ВТО, размещенные, как правило, и обеспечивающие в едином цикле поиск и обнаружение целей в обширных районах (в тактической, оперативно-тактической, стратегической глубине), их распознавание, решение задач целераспределения и целеуказания, а также массированное поражение целей в реальном масштабе времени с заданной вероятностью.

Под комплектами ВТО следует понимать совокупность средств, комплексов и систем ВТО, состоящих на вооружении объединений, соединений, частей, подразделений различных видов вооруженных сил и родов войск.

Управляемые ракеты AGM-65 «Мейверик»:

УР AGM-65А, В с телевизионной ГСН.

Вероятность прямого попадания в цель – 0,80…0,87. Недостаток этих ракет - ограниченные боевые возможности в сложных метеоусловиях и при плохой видимости.

УР AGM-65D, F с тепловизионной ГСН.

Возможность применения ночью, в сложных метеоусловиях и в условиях плохой видимости (дыма и пыли на поле боя) и обстрела замаскированной (дальность пуска в этих условиях – 12…20 км). Недостаток – подверженность воздействию уводящих помех (трассеры и ложные цели), в результате чего нередки отклонения ракеты от цели.

УР AGM-65Е с лазерной полуактивной ГСН.

Имеет все вышеперечисленные достоинства, главный недостаток – организационные сложности стрельбы. Необходимость подсвета цели до соприкосновения ракеты с целью (равномерный полет на дозвуковых скоростях на высоте около 900 м), и как следствие этого – увеличение вероятности поражения от средств ПВО малой дальности и ближнего действия, включая ЗСУ (ЗУ) и ПЗРК.

КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ РЭБ АРМИИ США.

Основными задачами радиоэлектронной борьбы при обеспечении боевых действий авиации, по взглядам иностранных специалистов, являются:

скрытие от противника замысла действий авиации и маскировка авиационных группировок;

снижение потерь своей авиации за счет уничтожения и подавления помехами или снижения эффективности огня ЗУР и ЗА;

обеспечение демонстративных действий и имитация авиационных ударов;

уменьшение дальности радиолокационного обнаружения, срыва сопровождения, увода и подавления головок самонаведения управляемых ракет как радио-, так и в оптическом диапазонах волн;

создание условий для выхода авиации к объектам и эффективного поражения;

перегрузка разведывательно-информационных систем и изнурение боевых расчетов ЗРК и операторов РЛС системы ПВО.

Для ведения радиоэлектронной борьбы в воздушных операциях, сражениях и боях противник будет широко использовать силы и средства РЭБ авиационного и наземного базирования, беспилотные летательные аппараты РЭБ, разведывательно-ударные комплексы и передатчики помех одноразового использования (рис. 9).

По характеру выполняемых задач и составу средства радиоэлектронной борьбы разделяются на комплексы РЭБ групповой, коллективной и индивидуальной защиты.

Средства РЭБ групповой защиты предназначены для борьбы с РЛС воздушной разведки и подавления радиосетей оповещения и управления средствами ПВО и истребительной авиации. Они устанавливаются на специальных самолетах и вертолетах РЭБ, на беспилотных летательных аппаратах или находятся на вооружении наземных частей разведки и РЭБ.По способу воздействия на РЭС они подразделяются на:

комплексы РЭБ, предназначенные для подавления РЭС ПВО СВ путем постановки активных и пассивных помех.Это специальные самолеты РЭБ ЕF-111А, ЕА-6В, НFВ-320, вертолеты с комплексами РЭБ типа "Малтьюз", "Квик Фикс", беспилотные летательные аппараты АQМ-34,ВQМ-34, наземные комплексы РЭБ ТLQ-15, МLQ-34; передатчики помех одноразового использования;

комплексы РЭБ, предназначенные для уничтожения РЭС войск ПВО с помощью самонаводящегося на излучение оружия. В качестве носителей этих комплексов используются самолеты типа F-4G "Уайлд Уизл", F-16С," Торнадо ЕСR", малоразмерные БПЛА, самонаводящиеся на излучение РЭС.

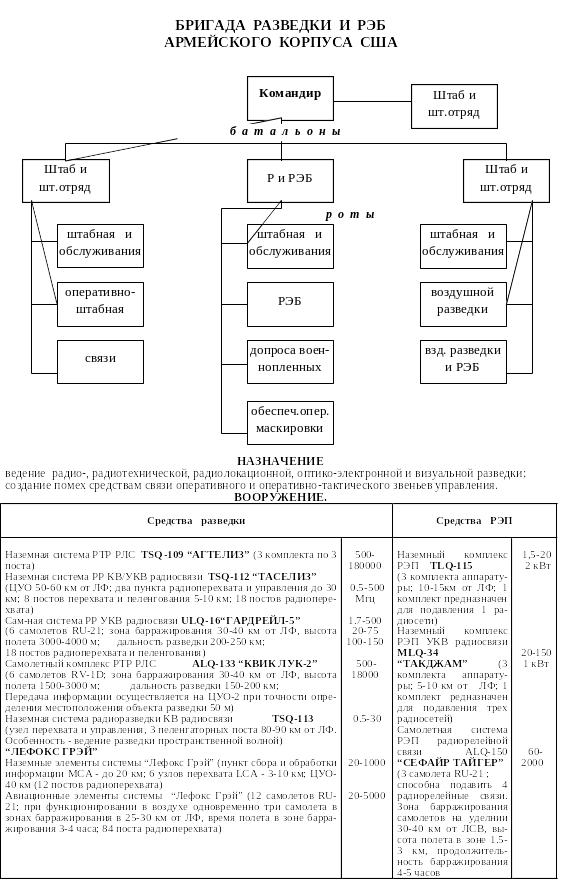

В составе объединений и соединений сухопутных войск армий блока НАТО для ведения разведки и радиоэлектронного подавления средств ПВО будет привлекать соединения, части и подразделения Р и РЭБ сухопутных войск.

Наиболее широко средства Р и РЭБ получили развитие в сухопутных войсках США.

Так, в составе АК имеется бригада разведки и РЭБ, предназначенная для ведения воздушной и наземной радио-, РТР, радиолокационной, оптико-электронной и видовой разведки и создания помех наземным средствам связи оперативно-тактического звена управления.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ ВВС США.

Основа боевого применения стратегической авиации будет состоять в нанесении ударов по тем объектам, важность которых за полётное время СА существенно не изменится, также по тем, для удара по которым необходима доразведка.

Основой боевого поpядка стpатегической авиации является одиночный стpатегический бомбаpдиpовщик. Несколько (как пpавило, тpи) самолета составляют отpяд (звено) стpатегических бомбаpдиpовщиков, котоpый может иметь боевой поpядок "клин", "пеленг", "колонна" или "фpонт". Боевой поpядок авиаэскадpильи включает несколько гpупп по 3-5 самолетов, эшелониpованных по высоте и в глубину до 5-10 мин полетного вpемени между гpуппами.

Значительная бомбовая нагрузка стратегических бомбардировщиков, большой радиус действия и продолжительность полёта, совершенное навигационно-бомбардировочное оборудование, обеспечивающее высокую точность нанесения ударов, и мощный комплекс бортовых средств РЭБ позволяют эффективно применять эти самолёты для поддержки сил общего назначения при ведении безъядерных боевых действий.

Одним из важнейших достоинств бомбардировщиков считается короткое время реагирования способность в пределах 10-36 часов после получения приказа (при базировании на континентальной части США) нанести мощные удары практически в любом районе мира.

Подъём стратегической авиации в воздух для нанесения упреждающего удара осуществляется за 5-15 мин до пуска МБР или одновременно с ними, в ответных действиях с получением тактического предупреждения о начале ракетно-ядерного удара противника.

Общая продолжительность подъёма стратегической авиации составляет около 25 минут.

После взлета самолеты, выделенные в состав резерва, выходят в зоны ожидания, распложенные над акваториями Тихого и Атлантического океанов и северной части Канады на удалении до 1500 км от границ США. Остальные выполняют полет по индивидуальным маршрутам до рубежа часа "Е" (рубежи невозвращения), пересечение которого разрешается только при получении приказа на применение ядерного оружия. При наличии или с получением такого приказа СБ продолжают полет к рубежу часа "Н" (рубеж регулирования, проходящий на удалении 800-1000 км от наших границ), точность выхода на который должна составить до 2 мин.

Между рубежами "Е" и "Н" в систему управления КР (УР) вводятся конечные значения в соответствии с указанными в приказе вариантами действий, производится снятие блокировки боевых целей и подготовка оружия к боевому применению.

Рубежи пуска крылатых ракет воздушного базирования будут располагаться на удалении 700-800 км от государственной границы или переднего края.

Варианты пуска крылатых ракет могут быть следующими: одновремённый пуск КР с нескольких носителей из одной зоны или одновременный пуск КР с нескольких носителей в каждой зоне при проходе носителями нескольких зон пуска автономный пуск КР каждым носителем отряда.

Минимальный интервал пуска составляет не менее 5-10с. Таким образом, применение различных вариантов пуска КР позволяет сформировать боевой порядок ракет любой плотности и заданной очерёдности входа в зону действий ПВО противника.

В войне с применением обычных средств поражения боевое напряжение для СБ может составить 1 с/вылет в 3-4 суток (при действиях с территории США), при действиях с передовых авиабаз боевое напряжение может быть доведено до 1 самолета - вылета в сутки.

Тяжелый стратегический бомбардировщик "Стpатофоpтpесс", принятый на вооружение ВВС США в 1955 году. Серийное производство различных модификаций (А, В, С, Д, Е, F, G, H) продолжалось до 1962 года. Всего было построено 755 самолетов. В настоящее время на вооружении ВВС США состоят самолеты двух последних модификаций В-52 G и H, которых было выпущено соответственно 193 и 102 машины.

Самолет В-52 представляет собой свободно несущий моноплан с высокорасположенным стреловидным крылом, однокилевым оперением и шасси велосипедного типа. Все самолеты В-52 оборудованы системой дозаправки топливом в воздухе, что обеспечивает их большую дальность полета.

Стратегический бомбардировщик В-52G оснащен:

4 пулеметами калибра 12,7 мм, размещёнными в хвостовой части фюзеляжа и управляемыми дистанционно с помощью РЛС или телекамеры. На самолете В-52Н вместо пулеметов установлена шестиствольная --20-мм пушка "Вулкан".

Самолеты могут нести:

до 20 ядерных УР СРЭМ (SRAM) с дальностью стрельбы до 200 км и мощностью боевой части 170 кт или КР типа АLCМ-В (В-52Н - 20 шт., В-52G - 12 шт.) с дальностью стрельбы 2500 км и мощностью боевой части 200 кт.

Часть самолетов В-52G переоборудованы на обычное вооружение. Максимальная боевая нагрузка самолетов В-52Н (G) составляет 23 т (30 т).

Тяжелый стратегический бомбардировщик В-1В разработан фирмой «Рокуэлл интеpнейшнл» и принят на вооружение в 1985 году. Всего было построено 100 таких самолетов, три из которых потеряны в авиационных катастрофах. В настоящее время эти бомбардировщики планируется использовать для прорыва системы ПВО и последующего нанесения ударов по важным объектам в глубоком тылу противника. По своей конструкции В-1В является сверхзвуковым самолетом, оснащенным крылом изменяемой стреловидности (от 15 до 67,5 градусов). Дозаправка топливом в воздухе осуществляется от самолетов-заправщиков КС-10А, КС-135. Величина ЭОП самолета В-1В составляет 3-5 кв. м.

Радиоэлектронная аппаратура включает: высокоточную инерциальную навигационную систему, доплеровскую навигационную РЛС, многофункциональную РЛС, обеспечивающую полет самолета в режиме следования рельефу местности, и др..

Основу средств РЭБ составляет комплекс AN/ALQ-161, который может эффективно применяться против существующих и перспективных РЭС системы ПВО противника.

Основным оружием В-1В является УР SRAM (SRAM-2) класса «воздух-земля» и ядерные бомбы В61 и В83. В-1В может нести до 24 таких УР или ядерных бомб. Мощность бомбы В83 может составлять 1-2 Мт.

Максимальная боевая нагрузка самолета составляет около 61 т.

Бомбардировщики В-1В способны нести и КР типа ALCM-В, но, судя по сообщениям американской прессы, использовать их в этом качестве пока не предусматривается.

В-1В планируется оснастить ИК ловушками, предназначенными для защиты самолета от управляемых ракет класса «воздух-земля» и зенитных ракет с ИК системами наведения. Ловушки предполагается отстреливать вверх от самолета, поскольку считается, что про прорыве системы ПВО бомбардировщик будет совершать полет на малых высотах и в этом случае отстрел ловушек вниз будет неэффективным.

Тяжелый стратегический бомбардировщик В-2А «Спирит» разработан фирмой «Ноpтpоп» в 1989 году с широким использованием технологии «cтелс», затрудняющей его обнаpужение радиолокационными, инфракрасными, акустическими и визуальными средствами, при этом эффективная отражающая повеpхность самолета не пpевышает 0,1 кв. м.

Бомбаpдиpовщик спpоектиpован в виде летающего крыла, значительная часть которого выполнена из композиционных материалов. Для снижения уровня ИК излучения в нижнюю полусферу воздухозаборники, сопла двигателей размещены над верхней поверхностью крыла. Для увеличения дальности полета самолет оборудован системой дозаправки в воздухе. Кроме того, В-2А оснащен многофункциональной РЛС и лазерной системой наведения, а также средствами РЭБ для прорыва системы ПВО. Основное вооружение бомбардировщика могут составлять УР SRAM-2 (до 16 шт.), ядерные бомбы В83 (8 шт.) и др. Максимальная боевая нагрузка В-2А не превышает 22,7 тонны.

Способы и правила опознавания самолетов и вертолетов.

Имеются 3 способа опознавания самолетов (вертолетов):

с использованием наземного РЛ запросчика (НРЗ);

визуальный способ;

по информации содержащейся в докладах и донесениях о воздушной обстановке, в заявках и предупреждениях о полетах своей авиации.

Основным способом обнаружения и опознавания воздушных целей является радиолокационный. При этом способе используется наземный радиолокационный запросчик системы РЛ опознавания.

На средствах ПВО, оснащенных НРЗ, опознавание самолетов (вертолетов) осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по боевому применению систем РЛО "Пароль" и "Кремний-2М" при совместном их использовании в ВС России.

Порядок опознавания с использованием НРЗ "Пароль" осуществляется следующим образом. При обнаружении цели на индикаторе кругового обзора оператор поиска нажимает кнопку "Запрос", контролирует загорание лампочки "Запрос" и появление отметки опознавания на индикаторе (дужка, отстающая от отметки цели на 1-2 км.). В случае, если отметка опознавания отсутствует, нажимает кнопку "Контроль" и наблюдает появление яркостного кольца на дальности 16-19 км. и отметки опознавания, отстающей от цели на 1-2 км. Если отметка опознавания отсутствует то докладывает "Есть цель, азимут 00-00, дальность 00 (и ее характеристики).

При опознавании в режиме "Запрос-К" если отметка опознавания появляется после нажатия кнопки "Запрос", нажимает кнопку "Запрос-К", контролирует загорание лампочки "Запрос-К" и, если отметка опознавания появляется, докладывает: "Есть цель, азимут 00-00, дальность 00 (и ее характеристики). После взятия цели на автосопровождение производится повторный запрос цели.

На средствах ПВО, не имеющих НРЗ, основным способом определения государственной принадлежности самолетов (вертолетов) является визуальный способ, при котором принадлежность обнаруженного воздушного объекта определяется:

по опознавательным знакам и внешним очертаниям (силуэтам) самолета (вертолета);

по сигналу визуального опознавания "Я свой самолет" (ЯСС).

Основными задачами визуальной разведки является обнаружение низколетящих самолетов, вертолетов, крылатых ракет, определение состава, боевого порядка целей в полете и других характеристик. Кроме того, на нее возлагается выявление новых средств воздушного нападения противника и приемов его действий, наблюдение за действиями своей авиации и результатами боевых действий зенитных средств, ведение наблюдения за наземной, радиационной и химической обстановкой. Визуальная разведка организуется во всех условиях обстановки (на марше, в наступлении, в обороне, в местах сосредоточения войск, в районах отдыха), днем и ночью, специально выделенными наблюдателями. Для несения службы на посту визуального наблюдения назначаются 2-3 разведчика, один из которых является старшим.

Старший поста визуального наблюдения обязан установить очередность наблюдения, организовать оборудование поста и его маскировку, проверить наличие и исправность приборов наблюдения, средств связи и сигнализации, вести запись результатов наблюдения, своевременно докладывать о результатах разведки.

Обнаружение воздушных целей наблюдатель производит визуально с помощью бинокля (ТЗК), а при отсутствии видимости и ночью - на слух, обращая особое внимание на ответственный сектор. Наблюдение за воздухом ведется путем последовательного осмотра пространства в указанном секторе по полосам. Просмотр в указанном секторе производится слева направо сначала на уровне горизонта, затем справа налево под углом 30 градусов к горизонту и заканчивается обзор воздушного пространства под углом 60 градусов к горизонту. Если цель не обнаружена, просмотр начинается сначала. Если необходимо вести круговое наблюдение то рекомендуется пространство вокруг наблюдателя разбить на 2 сектора и просмотр производить поочередно.

Визуальный сигнал "ЯСС" подается бортовым светотехническими и пиротехническими средствами (бортовыми огнями, посадочными фарами, специальными ракетами, цветными дымами), а также осуществлением установленных эволюцией маневра и режима полета самолета (вертолета). Этот сигнал устанавливается единым отдельно на светлое и темное время суток и доводится до подчиненных в части их касающейся.

На боевой машине также можно визуально определить принадлежность летательного аппарата в тех случаях, когда возможна оптическая видимость. Телевизионный - оптический визир обеспечивает просмотр пространства в двух режимах:

узкий угол зрения (дальность до цели более 18 км);

широкий угол зрения (дальность до цели менее 18 км).

Для тренировок личного состава в визуальном определении принадлежности воздушной цели имеется специальный норматив №13 "Знание средств воздушного нападения". Условия выполнения: знания определяются опознаванием 10 силуэтов (фотография или макет) самолетов (вертолетов) вероятного противника на удалении 10 метров в течении 5 секунд на каждый силуэт. Оценка производится по числу опознанных самолетов (вертолетов):

Отлично - 10 штук;

Хорошо - 9 штук;

Удовлетворительно - 7 штук.

Работа по организации и ведению опознавания в зенитной ракетной батарее производится следующим образом: назначается ответственный сектор боевым машинам, определяется порядок опознавания летательных объектов, доводится до начальников расчетов данные о пролетах своей авиации. Начальники расчетов БМ уточняют порядок доклада об обнаружении самолетов (вертолетов) и результатах опознавания. О результатах опознавания командир батареи докладывает командиру части.

Войсковая ПВО предназначена для:

ведения разведки воздушного противника и оповещения о нем войск;

прикрытия сухопутных войск от ударов воздушного противника;

уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет;

ведения борьбы со средствами воздушной разведки, воздушными десантами и аэромобильными войсками в полете.

Войсковая ПВО состоит из:

зенитных ракетных, зенитных артиллерийских, зенитных ракетных артиллерийских, радиотехнических подразделений (зрбатр, забатр, зрабатр, рлр), частей (зрдн, зрадн) и соединений (зрбр).

К силам и средствам войсковой ПВО относятся:

в мотострелковой (танковой) бригаде - зенитный дивизион, на вооружении которого имеются ЗРК (ЗПРК) «Тунгуска», «Шилка», ЗРК «Стрела-10», ПЗРК «Игла»;

- зенитный ракетный дивизион, на вооружении которого имеются ЗРК (ЗРС) «Оса», «Тор», «Бук».

в общевойсковой (танковой) армии - зенитная ракетная бригада ЗРК «Бук».

в военном округе - зенитная ракетная бригада ЗРС С-300В.

Роль и задачи ПВО в современном бою

Основная роль в борьбе с воздушным противником в ходе общевойскового боя отводится подразделениям и частям войсковой ПВО, а, следовательно, и роль их будет возрастать.

Противовоздушная оборона – это комплекс мероприятий и боевых действий по отражению ударов воздушного противника, прикрытию группировок войск и объектов тыла от ударов с воздуха.

Цель противовоздушной обороны – это отражение внезапного нападения противника, нанесение ему решительного поражения, надежное прикрытие важнейших группировок войск и объектов тыла и создание условий для успешного выполнения войсками поставленных задач.

Задачи ПВО в современном бою:

- своевременное вскрытие налета воздушного противника и оповещение о нем войск;

- отражение ударов воздушного противника;

- прикрытие войск и объектов тыла во всех видах боевых действий;

- ведение непрерывной разведки воздушного противника;

- уничтожение воздушных десантов и аэромобильных войск в полете.

Содержание ПВО определяется задачами, возлагаемыми на нее, и включает:

- ведение непрерывной разведки воздушного противника, своевременное вскрытие налета и оповещение о нем войск;

- боевые действия зенитных ракетных и зенитных артиллерийских подразделений и частей, истребительной авиации, подразделений и частей РЭБ, организованный огонь зенитных средств и стрелкового оружия мотострелковых (танковых) подразделений;

- маневр силами ПВО;

- мероприятия по всестороннему обеспечению боевых действий и восстановлению боеспособности подразделений.

Противовоздушная оборона является важной составной частью общевойскового боя.

Для решения задач ПВО создается система ПВО, которая представляет собой совокупность сил и средств, развернутых и применяемых по единому плану для защиты группировок войск и объектов от ударов с воздуха.

Система ПВО включает в себя:

- систему радиолокационной разведки и оповещения войск;

- систему зенитного ракетного и артиллерийского прикрытия;

- систему управления;

- систему истребительного авиационного прикрытия.

Наиболее полно система ПВО представлена во фронте, так как только во фронте имеется авиация.

К системе ПВО предъявляется ряд требований, основными из которых являются:

- постоянная готовность к отражению ударов СВН;

- высокая эффективность;

- активность, устойчивость и непрерывность воздействия на воздушного противника;

- высокая живучесть.

Постоянная готовность к отражению ударов СВН противника обеспечивается высокой боевой готовностью частей и подразделений ПВО.

Высокая эффективность ПВО достигается соответствием или превосходством боевых возможностей подразделений ПВО над возможностями СВН противника, умелым и полным использованием боевых возможностей частей и подразделений ПВО.

Активность, устойчивость и непрерывность ПВО характеризуется ее способностью навязывать воздушному противнику внезапные противовоздушные бои, создавать перевес в силах на предполагаемых направлениях действий противника; обеспечивать непрерывную, надежную работу всех составляющих системы ПВО.

Живучесть ПВО характеризуется ее способностью противостоять комплексному воздействию противника, в том числе радиоэлектронному и огневому, сохранять и быстро восстанавливать боеготовность частей и подразделений ПВО.

1.2. Боевые возможности сил и средств ПВО – это совокупность показателей, количественно характеризующих способность подразделений, частей и группировок ПВО выполнять задачи по защите группировок войск от разведки и ударов с воздуха.

Они характеризуются разведывательными, огневыми и маневренными возможностями.

1. Разведывательные возможности – это совокупность параметров, определяющих возможности подразделений по обнаружению воздушных целей, их опознаванию и сопровождению, оповещению войск о воздушном противнике.

Они определяются:

- дальностью обнаружения РЛС;

- надежностью работы радиолокационного запросчика;

- способностью командных пунктов и пунктов управления по сопровождению целей и передачи данных о них;

- характером местности (в том числе углами закрытий позиций РЛС);

- возможностями работы РЛС в условиях активного противодействия противника.

2. Огневые возможности – это совокупность показателей, определяющих возможности подразделений по уничтожению воздушных целей.

Они определяются:

- размерами зоны поражения комплекса;

- количеством целевых каналов (наименьшее зенитное подразделение, способное самостоятельно обнаруживать, опознавать и обстреливать воздушные цели) – Nцк;

- способом управления подразделениями ПВО (автоматизированный и без применения средств АСУ) – Купр;

- умением командира подразделения создать боевой порядок, соответствующий боевой задаче.– Куч;

- надежностью работы элементов комплекса.– Кбг;

- количеством проведенных стрельб.– Мс;

- вероятностью поражения воздушных целей «n» ракетами – Рn.

Обобщенной характеристикой огневых возможностей подразделения (части) ПВО является математическое ожидание числа уничтоженных целей (М).

M=Nцк Купр Куч Кбг Мс Рn, где

1) Nцк – количество целевых каналов подразделения ПВО;

2) Купр=0.8-0.9 при использовании средств АСУ;

Купр=0.5-0.6 без АСУ;

3) Куч=min{(Шн+2 Рnp)/Шв,

где Шн – ширина налета противника;

Шв – ширина боевого порядка зенитного подразделения;

Pnp – предельный курсовой параметр;

4) Кбг=То/(То+Тв)=0.8-0.95,

где То – время работы комплекса до отказа;

Тв – время на восстановление;

5) Мс=min{Tн/Тц; С/Nр},

где Тн – длительность полета;

Тц – цикл стрельбы;

С – боекомплект;

Nр – количество ракет (боеприпасов), выделенное на обстрел одной цели;

6) Рn=1-(1-Р Кпм)n,

где Р – вероятность поражения цели одной ракетой;

Кпм – коэффициент помех и маневра;

n – количество ракет.

Возвращаясь к вопросу эффективности противовоздушной обороны, нужно отметить, что имеется возможность оценить ее количественно.

Э=(М/N)*100%,

где Э – эффективность группировки ПВО;

N – количество целей в налете.

Различают сильную (Э 30%), надежную (18% Э 30%) и слабую (Э 18%) ПВО.

3. Маневренные возможности – это совокупность показателей, определяющих возможности подразделения по совершению марша, ведению разведки и огня на месте и в движении, быстрой смене стартовых (огневых) позиций и переносе огня на новые цели. Они включают: маневр подразделениями, маневр огнем и ракетами.

Маневренные возможности определяются:

- запасом хода боевой техники;

- скоростью движения, в том числе и на плаву;

- возможностью ведения разведки и огня в движении;

- временем занятия и оставления стартовой (огневой) позиции;

- временем перевода в готовность №1, переноса огня на новую цель;

- готовностью расчетов к выполнению нормативов тактической и огневой подготовки (в том числе и по заряжанию БМ ракетами).