- •15. Интенсивность метаболизма у тюленей и китов в два раза выше, чем у наземных животных с такими же размерами тела. В чем физиологический смысл этого?

- •179. Изобразите графически пд, зарегистрированный при внутриклеточном и внеклеточном отведении. Почему эти кривые различаются?

- •249. Известно, что муравей может тащить в челюстях добычу, которая во много раз превышает его собственный вес. Можно ли из этого заключить, что мышцы муравьев необычайно сильны?

- •359. Вот очень простая задача, которая тем не менее многих ставит в тупик.

- •404. В чем причина дыхательной аритмии сокращений сердца? Она состоит в том, что на вдохе чсс несколько учащается, а на выдохе – урежается.

- •428. Если у новорожденного при перевязке пуповины затягивать лигатуру очень медленно, то первый вдох может не наступить, и ребенок погибнет.- Почему это произойдет?

- •489. Почему в нейлоновой рубашке жара переносится значительно тяжелей, чем в хлопчатобумажной?

- •568. Человек страдает тугоухостью. Если при нем играют на скрипке или заставляют звучать камертон, он этого не слышит. Что сделать, чтобы он услышал хотя бы один из этих звуков?

- •569. Можете ли Вы найти нечто общее между ощущением горького вкуса хинина и борьбой с «закладыванием» ушей в самолете?

- •607. Можно ли при помощи метода ур установить, что человек симулирует глухоту?

- •618. Как выработать у собаки комплексный ур на время и обстановку?

- •665. Лягушки могут длительное время находиться в виварии без пищи, особенно зимой. Как изменится у такой лягушки центральное время рефлекса, если провести локальное нагревание синаптических областей?

179. Изобразите графически пд, зарегистрированный при внутриклеточном и внеклеточном отведении. Почему эти кривые различаются?

Ответ. Нужно сравнить, какие процессы происходят при регистрации ПД в случае внутри- и внеклеточного отведения. При внутриклеточном отведении регистрируют разность потенциалов между содержимым клетки и ее наружной поверхностью. Для этого один электрод (микро) вводят внутрь клетки, а другой находится снаружи. Получаем такую, хорошо Вам известную, Она отражает следующие изменения МП – локальный ответ, деполяризация с самоускорением, пик, реполяризация, следовые потенциалы.

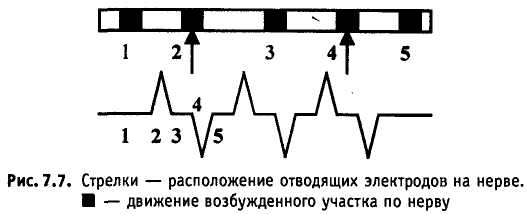

При внеклеточном же отведении регистрируют совсем другие показатели. Это разность потенциалов между возбужденным участком на поверхности мембраны и соседним невозбужденным ее участком. Поскольку мы учитываем состояние двух участков, то регистрация должна продолжаться до тех пор, пока возбуждение не пройдет через оба этих участка. Таким образом при внеклеточном отведении мы улавливаем движение возбуждения по нерву. Результат отражен на рис. 7.7. Это так называемое двухфазное (в обе стороны от нулевой линии) колебание ПД. Кривая искусственно растянута, чтобы наглядней представить

каждую из ее частей. Объяснить, почему эти части выглядят именно так, Вы, конечно, сможете самостоятельно.

180. Если обработать нерв протеолитическими ферментами, то пострадают ли при этом механизмы, связанные с генерацией ПД?

Ответ Протеолитические ферменты расщепляют белковые молекулы. Эти молекулы входят в состав стенок ионных каналов и «задвижек», открывающих и закрывающих каналы. Следовательно, нарушится их работа со всеми вытекающими из этого последствиями.

188. Нерв раздражают электрическим импульсом. В момент, когда локальный ответ достигает 80 % порогового потенциала, на нерв подают напряжение такой же величины, но обратного знака. Возникнет ли ПД?

Ответ. ПД не возникает, так как подаваемое напряжение имеет обратную полярность и поэтому появившийся локальный ответ не сможет достичь КУД.

189. Французский физиолог Дюбуа-Реймон не обнаружил зависимости между продолжительностью действия раздражителя и величиной порога раздражения. В своих опытах на нерве он изменял время действия раздражителя от 2 с до 0,01 с. Между тем мы знаем, что такая зависимость существует (закон времени). В чем причина отрицательного результата, полученного Дюбуа-Реймоном?

Ответ На примере этой задачи Вы познакомитесь с важным положением, которое может впоследствии пригодиться в Вашей практической деятельности. В медицине (и не только в ней) встречаются ситуации, когда к отрицательному выводу в отношении какого-либо воздействия приходят только потому что не были найдены оптимальные параметры этого воздействия (интенсивность, продолжительность, частота, время суток и т.д.). Во времена Дюбуа-Реймона техника еще не позволяла получать очень короткие электрические импульсы. Поэтому он был вынужден остановиться на продолжительности импульса 0,01 с. Если бы он смог уменьшить продолжительность до тысячных долей секунды, то искомая зависимость была бы установлена.

190. Эта задача непосредственно связана с предыдущей. Как Вы полагаете, на каком объекте из нижеперечисленных было в 70-х годах прошлого столетия установлено, что порог раздражения изменяется в зависимости от продолжительности раздражающего стимула: седалищный нерв лягушки, икроножная мышца крысы, гладкая мышца мочеточника кролика, сетчатка глаза человека? Принципиально такая зависимость имеет место у всех возбудимых объектов.

Ответ Между перечисленными системами можно найти много различий. Однако в условии есть ссылка на предыдущую задачу. Из ее решения следует что основная трудность носила технический характер и была связана с невозможностью наносить очень короткие раздражения. Стало быть, чтобы получить нужный результат, требуется из наших систем выбрать такую, у которой элемент «скорость возникновения возбуждения» имеет наименьшую величину и соответственно возбуждение возникает и протекает наиболее медленно. Тогда интересующую нас зависимость можно было бы обнаружить и при использовании относительно продолжительных воздействий. Среди перечисленных систем такой самый «медленный» элемент – гладкая мышца мочеточника кролика. Именно на ней и удалось установить закон «силы – времени».

191. Производят внутриклеточное раздражение постоянным током. Внутрь клетки вводят катод, снаружи размещают анод. Как изменится пороговый потенциал?

Ответ При таком расположении полюсов содержимое клетки приобретает под влиянием катода еще более отрицательный заряд. Пороговый потенциал увеличивается и поэтому возбуждение не может возникнуть, так как не происходит деполяризация.

192. Протекание в возбудимых тканях процесса возбуждения во времени характеризуют такие показатели как хронаксия и лабильность. Какой из них дает более полную характеристику и почему?

Ответ Нужно сравнить элементы системы «протекание возбуждения во времени». Один элемент – «хронаксия» – характеризует время, в течение которого должен действовать ток силой две реобазы, чтобы вызвать возбуждение. Элемент же «лабильность» характеризует максимальное количество импульсов возбуждения, которое может дать возбудимое образование в единицу времени. Таким образом лабильность в отличие от хронаксии характеризует не только начальную стадию импульса возбуждения – его возникновение, но и протекание всего импульса. Кроме того, хронаксия связана лишь с одиночным импульсом, а лабильность с множеством импульсов, как-то между собой взаимодействующих. Поэтому более полную характеристику дает лабильность.

193. При медленном нарастании силы раздражителя в нерве развивается явление аккомодации. Как нужно поставить эксперимент, чтобы построить кривую аккомодации?

Ответ Нужно ступенчато уменьшать крутизну нарастания тока и каждый раз увеличивать силу раздражения. Затем построить кривую, отражающую зависимость порога раздражения от крутизны (быстроты) нарастания тока

194. При раздражении нерва током медленно нарастающей силы происходит значительное увеличение порогового потенциала. Можно ли связать этот эффект с возникновением явления аккомодации?

Ответ Аккомодация нерва выражается в понижении его возбудимости при медленном нарастании силы раздражения. Увеличение порогового потенциала приводит к понижению возбудимости. Следовательно, можно говорить о том, что наблюдается аккомодации. Если же пороговый потенциал будет увеличиваться быстрее, чем деполяризуется мембрана, то возбуждение вообще не возникнет

206. При удалении зуба для обезболивания используют раствор анестетика. Почему его вводят не в десну возле удаляемого зуба, а в область прохождения чувствительного нерва?

Ответ При введении анестетика в участок, где проходит ствол чувствительного нерва, блокируется проведение болевых импульсов из всех областей, иннервируемых этим нервом. Если же сделать такую инъекцию в десну возле удаляемого зуба, то анестезия возникнет только в этом ограниченном участке. В первом случае блокада более надежна.

207. Для проверки закона изолированного проведения возбуждения можно использовать седалищный нерв лягушки, который образуется тремя раздельно выходящими из спинного мозга корешками. Раздражение отдельного корешка вызывает сокращение различных мышц. Однако, если корешки расположить близко друг от друга, то теперь раздражение надпороговым током каждый раз вызывает сокращение всей лапки. В чем причина?

Ответ В узлах пересечения элементы «раздражение» и «расстояние между корешками». От сближения корешков их физиологические свойства изменяться не могут. Значит нужно рассмотреть особенности элементов, входящих в узел пересечения при изменении одного из них – расстояния между корешками. При действии на нерв достаточно сильного тока образуются петли тока вокруг раздражаемого участка. Эти петли могут захватить рядом лежащие корешки, если они лежат достаточно близко, и вызвать их раздражение.

208. Зарегистрированы два процесса. Один – сокращения мышцы, преобразованные в электрические сигналы. Другой – потенциалы действия этой мышцы – ЭМГ. Если полученные кривые по характеру зубцов мало отличаются друг от друга, то можно ли использовать какой-то дополнительный признак, чтобы определить, где запись потенциалов действия, а где – сокращений мышцы?

Ответ Система «ПД» имеет двухфазный характер при внеклеточной регистрации. При записи же сокращений системы «мышца» отклонения кривой происходят только в одну сторону от нулевой линии. Таким образом, если на кривой все зубцы отклоняются только вверх от нулевой линии, то это запись сокращений мышцы. Если же каждый зубец отклоняется и вверх, и вниз, то перед нами ЭМГ.

209. При перерезке двигательного нерва мышца, которую он иннервировал, атрофируется. Чем можно объяснить это?

Ответ Иннервация мышцы обеспечивает не только ее сократительную деятельность, но и трофические влияния. В частности, нервные импульсы стимулируют активность ряда ферментов, например, АТФазы, синтез белков и т. д. При денервации нарушается синтез белков в мышце, уменьшается ее масса – происходит атрофия.

210. Нежная мышца лягушки иннервируется двумя веточками одного и того же нервного волокна. Как нужно поставить на этом объекте опыт, чтобы доказать закон двустороннего проведения возбуждения?

Ответ Нужно добиться, чтобы возбуждение пошло и «вверх» и «вниз». Для этого перережем веточку А и будем раздражать ее выше места перерезки. Мышца сократится, что и требовалось доказать. Для чистоты опыта дополнительно перережем общий ствол волокна, чтобы исключить возможное влияние нервной клетки.

211. Это более сложная задача. Прежде чем приступить к решению, загляните в задачу 199. На смешанный нерв нанесли два раздражения разной силы. При этом установили, что в обоих случаях величины возникающего ПД были одинаковы, а составной ПД, который регистрировали на некотором расстоянии от места раздражения, носил обычный характер. Затем нерв обработали некоторым веществом и после этого опыт повторили. Обнаружилось, что применяемые раздражители теперь вызывали ПД не одной и той же величины, а разной. Изменился ли при этом характер кривой составного ПД?

Ответ Сначала раздражитель разной силы вызывал ПД одинаковой амплитуды. Значит, в каждом случае возбуждались все волокна данного нерва. Составной характер ПД говорит о том, что в нерве имеются волокна, обладающие разной скоростью проведения возбуждения. После воздействия препарата раздражители разной силы стали вызывать ПД неодинаковой величины. Из этого следует, что более слабый раздражитель возбуждал меньшее количество волокон, а более сильный – большее. В таком случае введенный препарат снизил возбудимость определенной группы волокон и теперь для них более слабый раздражитель стал подпороговым., Если же данная группа волокон перестала возбуждаться, то на кривой составного ПД выпадает соответствующий ей зубец.

212. Известно, что прохождение тока сопровождается падением напряжения по длине проводника. Многие аксоны имеют большую длину и обладают весьма большим сопротивлением. Однако амплитуды ПД в начале и в конце аксона одинаковы. Чем это объясняется?

Ответ В обычном проводнике разность потенциалов прилагается к концам проводника. В нерве же разность потенциалов возникает в ходе проведения возбуждения не между его началом и концом, а между двумя соседними участками, между которыми и проходит местный ток. Значит, элемент, определяющий различия между узлами пересечения, – это расстояние между точками, к которым прилагается разность потенциалов. В нерве это расстояние очень мало и поэтому падения напряжения на столь малом участке практически не происходит. Возникший же местный ток вызывает деполяризацию соседнего участка мембраны, после чего картина повторяется. Таким образом возбуждение и сопутствующий ему местный ток каждый раз возникают заново. Это и обеспечивает бездекрементное, без снижения амплитуды ПД проведение возбуждения. Аналогия в технике – ретрансляция слабых сигналов.

213. Вы знакомы с законом двустороннего проведения возбуждения в нервном волокне. Однако в реальных условиях возбуждение движется по нервным волокнам в одном направлении – или центробежно, или центростремительно. Нет ли здесь противоречия?

Ответ В эксперименте раздражение могут наносить на любой участок нерва. Возбуждение от него может идти и «вверх» и «вниз». В естественных же условиях возбуждение возникает или в рецепторных элементах и от них идет «наверх», или в теле нервной клетки и от нее идет «вниз».

214. Миелинизированные аксоны лягушки проводят импульсы возбуждения со скоростью 30 м/с, а аксоны кошки такого же диаметра – в три раза быстрей. Почему?

Ответ Какие системы следует сравнивать? «Аксон лягушки» и «аксон кошки». Очевидно, что суть не в самих аксонах, а в их обладателях. Различий между кошкой и лягушкой очень много. Какое же из них может непосредственно влиять на скорость проведения возбуждения – процесс, включающий как физические, так и химические реакции? После этой подсказки Вы, наверно, сразу догадаетесь, что дело в температуре тела. У кошки она всегда выше, чем у лягушки, это определяет более быстрое протекание химических реакций, что, в частности, увеличивает и скорость проведения возбуждения в нервах.

215. Почему при сальтаторном проведении возбуждения в миелинизированных волокнах ПД может возбудить не только соседний перехват Ранвье, но и один-два следующих?

Ответ Идем от различий к результату. Амплитуда ПД в 4-5 раз превышает величину, необходимую для возбуждения соседнего перехвата (фактор надежности). Поэтому действие местного тока может распространиться и на соседние перехваты. Обратное правило.

Идем от различных результатов к элементам, их обусловившим. Если действие местного тока может распространиться на несколько перехватов, а не только на ближайший, значит, амплитуда ПД превышает уровень, позволяющий возбудить только соседний перехват.

222. Представим себе условно вещество, которое, попадая в синапс, значительно суживает синаптическую щель и одновременно блокирует выделение медиатора. Сможет ли возбуждение пройти через такой синапс?

Ответ Если в синапсе выделяется медиатор, значит, он химический. Если синаптическую щель значительно сузить, то станет возможным и электрический механизм передачи возбуждения. Но в этом процессе участвуют и особые структуры, соединяющие пре- и постсинаптическую мембраны. Поскольку в условии задачи об этом ничего не говорится, то окончательный ответ дать нельзя. Если такое сомнение у Вас возникло, значит, работа над пособием идет весьма успешно.

223. При раздражении нерва НМП в мышце возникали ПД. Затем область концевой пластинки перфузировали раствором, содержащим ионы магния. При этом ПД в мышце перестали возникать. В чем причина?

Ответ Нужно перечислить все элементы системы «передача возбуждения в мионевральном синапсе» и вспомнить (или выяснить), на какой из этих элементов влияют ионы магния. Оказывается, они препятствуют входу ионов кальция в пресинаптические окончания и тем самым блокируют выход медиатора в синаптическую щель.

224. Как изменится скорость поступления холина в нервное окончание при частой стимуляции нерва?

Ответ. Холин образуется в результате гидролиза АХ, который осуществляет АХЭ. При длительной стимуляции выделяется больше АХ и, следовательно, образуется и больше холина. Поэтому скорость его поступления в нервное окончание возрастает.

225. Миастения гравис – заболевание, при котором уменьшено количество холинорецепторов в постнаптических мембранах и поэтому ослаблена реакция мышц на раздражение нерва (мышечная слабость). Почему состояние таких больных несколько улучшается при введении антихолинэстеразных препаратов?

Ответ Одни элемент системы дан в условии – холинорецепторы. Второй элемент очевиден – АХ. У здорового человека количества и медиатора, и холинорецепторов достаточны, чтобы вызывать полноценное возбуждение в мышце. Но у больного количество активных холинорецепторов значительно уменьшено. Чтобы хотя бы отчасти компенсировать это, увеличивают количество медиатора путем блокады АХЭ. Ингибиторы АХЭ тормозят разрушение молекул АХ и тем самым продлевают их действие, что и дает терапевтический эффект

226. Какая из трех нижеперечисленных реакций может иметь место при действии кураре: возникает ПКП и затем ПД; ПКП есть, а ПД нет; ПД есть, а ПКП нет?

Ответ Задача с подвохом. В таких случаях Вы не должны бояться давать отрицательный ответ, если уверены в своей правоте. Все три ответа неверны. Кураре блокирует холинорецепторы. Поэтому не может возникнуть ПКП, а без него не будет развиваться ПД.

227. Больному производят операцию под поверхностным наркозом, который обладает рядом преимуществ. Однако при этом возможно появление случайных движений и повышение тонуса мышц, что нежелательно. Какие действия Вы предпримете, чтобы избежать этих явлений?

Ответ Ответ очевиден. Больному нужно ввести вещество, временно блокирующее передачу возбуждения в мионевральных синапсах – миорелаксант.

228. Как доказать в эксперименте, что холинорецепторы находятся только в концевой пластинке, но не в других участках мембраны мышечного волокна?

Ответ Какое главное отличие концевой пластинки от других участков мембраны мышечного волокна? То, что концевая пластинка может взаимодействовать с АХ и давать ПКП. Как проверить это? Введем микропипеткой АХ в ту и другую область и убедимся, что ПКП возникнет только в концевой пластинке.

239. Опыт вторичного тетануса заключается в том, что нерв одного НМП накладывают на мышцу другого НМП. Затем раздражают электрическими импульсами нерв второго препарата. При этом сокращается тетанически не только мышца этого препарата, но и первая мышца. Почему из этого опыта можно сделать вывод, что возбуждение имеет прерывистую природу?

Ответ Почему сокращается мышца второго НМП? Потому что мы раздражаем ее нерв. Почему сокращение тетаническое? Потому что частота импульсов достаточно большая, не менее 20-30 в секунду. А почему сокращается первая мышца? Ее нерв лежит на мышце второго НМП и, следовательно, может раздражаться только какими-то процессами, происходящими в этой мышце. Теперь мы знаем, что это ПД, но во времена Матеуччи, впервые поставившего этот опыт, о биопотенциалах еще ничего не было известно и можно было говорить лишь о процессах, связанных с возбуждением. Но, если и в первой мышце возникло тетаническое сокращение, значит, процессы, происходившие во второй мышце, носили прерывистый характер.

240. Правило средних нагрузок говорит о том, что любая мышца совершает наибольшую работу при средних нагрузках. Нарисуйте график, иллюстрирующий эту зависимость, для трех различных мышц до и после их утомления.

Ответ На самом деле каждая мышца, как и любой организм в целом, имеет свой индивидуальный оптимум нагрузок. Особенно наглядно это видно на соответствующем рисунке. Из него следует также, что при утомлении мышцы оптимум нагрузок сдвигается в сторону меньших величин.

241. Основные зоны саркомера – I, A, H. Ширина какой из них не изменяется при сокращении мышцы?

Ответ. Зона А. Ее размеры зависят от длины толстых протофибрилл, которые в отличие от тонких никак не перемешаются в ходе сокращения. Ширина же зоны Н уменьшится.

242. Каков главный компонент электромеханического сопряжения в мышце? Как доказать ключевую роль этого компонента?

Ответ Система «электромеханическое сопряжение» состоит из двух подсистем «электрический процесс» (распространение ПД) и «механический процесс» (сокращение мышцы). Какой элемент связывает эти подсистемы, обеспечивая переход электрического процесса в механический? Это ионы кальция. ПД распространяется по поперечным трубочкам, достигает продольных трубочек, и приводит в конечном счете к высвобождению из терминальных цистерн ионов кальция. Этим заканчивается электрическая часть процесса, А механическая часть начинается с того, что ионы кальция способствуют прикреплению поперечных мостиков миозиновых нитей к актиновым с последующим укорочением волокна. Доказать роль ионов кальция очень просто. Если убрать его из внутриклеточной жидкости, находящейся между миофибриллами, сокращение не будет возникать.

243. Почему при раздражении разных двигательных единиц одной и той же мышцы можно получить сокращения различной силы?

Ответ Прежде всего количеством входящих в них мышечных волокон. Естественно, что двигательная единица, содержащая меньше волокон, будет при сокращении развивать меньшую силу.

244. Мышца состоит из волокон, волокна из миофибрилл, а те в свою очередь из протофибрилл. Какие из перечисленных объектов укорачиваются во время сокращения?

ОтветУкорачиваются волокна, состоящие из миофибрилл. Входящие в состав миофибрилл протофибриллы не изменяют свою длину. А укорочение миофибрилл происходит за счет вдвигания тонких протофибрилл между толстыми

245. В мышечных волокнах имеется система поперечных трубочек, а в нервных она отсутствует. В чем физиологический смысл этого различия?

Ответ Функция нерва – проводить возбуждение. Функция мышцы – сокращаться. Основной элемент системы «проведение возбуждения» – это местный ток, возникающий за счет разности потенциалов между возбужденным и невозбужденным участками нервного волокна. Основной элемент системы «сокращение мышцы»-это взаимодействие тонких и толстых протофибрилл при помощи поперечных мостиков. Теперь сравним работу этих элементов. Сокращение мышечного волокна происходит за счет процессов, протекающих внутри волокна в находящихся там миофибриллах. Подчеркнем – внутри волокна. Для того чтобы эти процессы могли осуществляться, и служит система поперечных трубочек и связанных с ними продольных. По ним ПД быстро распространяется внутрь волокна и вызывает освобождение из саркоплазматического ретикулума ионов кальция, которые инициируют процесс сокращения. А вот в нерве ПД распространяется за счет процессов, которые происходят только на его поверхности, в мембране. Поэтому для работы нерва система трубочек не нужна.

246. На изолированной скелетной мышце поставили три опыта. Сначала мышцу раздражали в обычном состоянии, затем предварительно растянули ее (в небольшой степени) и раздражали током той же силы и, наконец, предварительно подвергли значительному растяжению и снова раздражали тем же током. Как различалась сила сокращений мышцы в этих трех опытах? В чем причина этих различий?

Ответ Саркомер состоит из толстых протофибрилл, тонких протофибрилл, входящих в пространство между толстыми протофибриллами, поперечных мостиков в толстых протофибриллах и мембраны Z, в которой закреплены тонкие протофибриллы. Сокращение происходит за счет последовательных циклов соединения поперечных мостиков с тонкими протофибриллами, совершения «гребковых» движений с перемещением тонких протофибрилл между толстыми, отсоединения мостиков и т.д. Если мышца предварительно растянута, то количество мостиков, которые могут взаимодействовать с тонкими протофибриллами, уменьшается и поэтому сила сокращения снижается. При очень значительном растяжении тонкие и толстые протофибриллы вообще не будут перекрываться и сила сокращения упадет до нуля.

247. Возможно ли, чтобы при рабочей гипертрофии мышцы ее абсолютная сила не увеличилась? Объясните Ваш ответ.

Ответ Абсолютная сила мышцы – это максимальная ее сила, деленная на площадь поперечного сечения. Рабочая гипертрофия мышц возникает в результате физической тренировки и максимальная сила при этом, конечно, увеличивается. Но, если площадь поперечного сечения возрастает в такой же степени, то понятно, что абсолютная мышечная сила останется неизменной.

248. Представьте себе, что у какого-то животного имеется полый орган, стенки которого содержат не гладкие, а скелетные мышцы. Какими экспериментами можно было бы установить это? Из всех возможностей выберите самую простую.

Ответ Гладкие мышцы обладают пластичностью и поэтому при растяжении их напряжение изменяется в очень малой степени. Скелетные же мышцы пластичностью не обладают. Если бы они находились в стенках полого органа, то при его растяжении в мышцах возникало большое напряжение и соответственно значительно возрастало бы давление, что физиологически невыгодно, например, в мочевом пузыре. В реальных же условиях давление в мочевом пузыре при растяжении его мочой почти не изменяется благодаря указанной особенности гладких мышц. Регуляция работы такого органа осуществляется за счет сигналов о растяжении его стенок.