- •Характеристика тепловых процессов в электрических цепях. [1]

- •Характеристика тепловых процессов в магнитных цепях. [2]

- •Магнитные цепи

- •П остоянные магниты, их характеристики. [7]

- •Постоянные магниты, характеристики и параметры

- •Основные формулы расчёта электродинамической силы в электрических аппаратах. [8]

- •Основные формулы расчёта электродинамической силы между параллельными проводниками. [9]

- •Основные формулы расчёта электродинамической силы между взаимоперпендикулярными проводниками. [10]

- •Процессы коммутации в электрических аппаратах. [11]

- •Классификация аппаратов управления, защиты и автоматики. [12]

- •Устройство и принцип работы резисторов, контроллеров. [13]

- •Устройство и принцип работы выключателей, контакторов. [14] (низковольтных)

- •Устройство и принцип работы коммандоаппаратов, магнитных пускателей. [15]

- •3.Путевые (позиционные) выключатели и микро-выключатели.

- •Применение электрических аппаратов низкого напряжения. [16]

- •Классификация и применение в схемах управления, защиты и автоматики реле. [17]

- •Основные формулы расчёта параметров аппаратов защиты. [18] (выбор предохранителей и автоматов)

- •Устройство и принцип работы предохранителей. [19] (Низковольтные)

- •Устройство и принцип работы рубильников и переключателей. [20]

- •Устройство и принцип работы автоматических воздушных выключателей. [21]

- •Устройства, их назначение и виды расцепителей автоматов. [22]

- •Комплектные устройства, их назначение и виды. [23]

- •Принцип действия, основные элементы, параметры высоковольтных выключателей. [24]

- •Классификация высоковольтных выключателей. [25]

- •Приводы высоковольтных выключателей. [26]

- •Устройство и принцип работы разъединителей и выключателей нагрузки. [27]

- •Устройство и принцип работы отделителей, короткозамыкателей. [28]

- •Устройство и принцип работы токоограничивающих реакторов. [29]

- •Устройство и принцип работы разрядников, предохранителей. [30]

- •Принцип действия, основные элементы, параметры трансформаторов тока и напряжения. [31]

- •Классификация, назначение и область применения бесконтактных электрических аппаратов. [32]

- •Устройство, принцип действия, физические явления бесконтактных аппаратов. [33]

Классификация, назначение и область применения бесконтактных электрических аппаратов. [32]

Бесконтактный электрический аппарат, устройство, осуществляющее включение, отключение и переключение тока в электрической цепи не механическим замыканием (размыканием) контактов, а скачкообразным изменением внутреннего сопротивления управляемого элемента, включенного в цепь последовательно с нагрузкой.

В качестве такого элемента применяют магнитные усилители с обратной связью, работающие в релейном режиме; полупроводниковые приборы, меняющие своё сопротивление в зависимости от силы тока управления; некоторые полупроводниковые сопротивления, изменяющие свои параметры при нагреве до определённой температуры, и др. В отличие от контактных аппаратов, в положении "отключено" через Б. э. а. протекает ток небольшой силы, обусловленный большим, но конечным внутренним сопротивлением управляемого элемента в закрытом состоянии. В положении "включено" это сопротивление резко уменьшается, но остаётся всё же в 10—50 раз больше переходного сопротивления контактного аппарата, вследствие чего Б. э. а. допускают значительно меньшие токовые перегрузки.

Б. э. а. устанавливают в цепях защиты электрических сетей, в системах автоматического управления и регулирования и в слаботочных цепях электрических установок. Отсутствие в Б. э. а. замыкающих и размыкающих электрических контактов способствует их надёжной работе в химически агрессивных, взрывоопасных, пыльных, влажных и др. аналогичных средах.

Применение полупроводниковых приборов повышает быстродействие Б. э. а. (до нескольких мксек), увеличивает частоту циклов включений-отключений и удлиняет срок его службы. Для коммутации сильноточных электрических цепей часто применяют параллельное соединение Б. э. а. на полупроводниках с контактным выключателем. Б. э. а. в этом случае обеспечивает все преимущества бесконтактного включения (отключения), а контактный аппарат — длительное пропускание большой силы тока и термическую и динамическую устойчивость при коротких замыканиях.

Классификация:

- Полупроводниковые;

- Газоразрядные;

- Магнитные усилители;

и др

Устройство, принцип действия, физические явления бесконтактных аппаратов. [33]

- Полупроводниковые;

- Газоразрядные;

- Магнитные усилители;

и др.

Принцип действия бесконтактных аппаратов основан на использовании элементов, обладающих нелинейной вольтамперной характеристикой. Основным из них являются ферромагнитные сердечники с обмотками, обладающие нелинейностью индуктивности, и полупроводниковые приборы с нелинейным активным сопротивлением.

Нелинейные элементы включаются в рабочую цепь между источником питания и нагрузкой и могут изменять свое сопротивления электрическому току от сравнительно малого до большого.

Э то

изменение сопротивления осуществляется

обычно с помощью специального элемента,

обеспечивающего усиление мощности

нагрузки. Поэтому большинство бесконтактных

аппаратов называются усилителями

(магнитными, полупроводниковыми).

то

изменение сопротивления осуществляется

обычно с помощью специального элемента,

обеспечивающего усиление мощности

нагрузки. Поэтому большинство бесконтактных

аппаратов называются усилителями

(магнитными, полупроводниковыми).

Магнитным усилителем называется электромагнитное устройство, с помощью которого слабый электрический сигнал (например, незначительное изменение э. д. с, напряжения или тока) может быть преобразован в сигнал значительно большей мощности. В схемах башенных кранов магнитные усилители применяются для автоматического регулирования тока возбуждения тормозной машины.

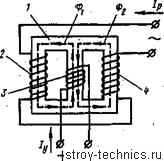

Рис. 83. Однофазный дроссель насыщения на Ш-образном сердечнике 1 — магнитопровод, 2,4 — обмотки переменного тока, 3 —обмотка постоянного тока; Ф1 и Ф2 — магнитные потоки обмоток переменного тока, 1 — рабочий ток, 1 — ток управления

Магнитный усилитель состоит из магнитопровода и обмоток. Магнитопровод набирается из тонких изолированных пластин Электротехнической стали. На магнитопроводе размещены обмотки магнитного усилителя. Принцип действия магнитного усилителя рассмотрим на примере однофазного дросселя с Ш-образным сердечником (рис. 83). Обмотки 2 и 4 переменного тока соединены друг с другом таким образом, чтобы создаваемые ими переменные магнитные потоки Фх и Ф2 в среднем стержне были направлены встречно, т. е. взаимно уничтожались. На среднем стержне магнитопровода расположена обмотка 3, которая подключается к источнику постоянного тока. Эта обмотка называется обмоткой управления. Обмотки переменного тока включаются в цепь потребителя и называются рабочими обмотками.

Основное свойство дросселя насыщения состоит в том, что величина реактивного (индуктивного) сопротивления обмоток переменного тока зависит от величины постоянного тока в обмотке управления. Это свойство объясняется способностью стали насыщаться. При насыщении сердечника уменьшается его магнитная проницаемость, от которой зависит индуктивность обмоток. Если в обмотке управления нет тока, сопротивление рабочих обмоток будет большим и ток в цепи рабочие обмотки — потребитель будет иметь наименьшее значение. С появлением тока в цепи обмотки управления реактивное сопротивление рабочих обмоток уменьшится, следовательно, возрастет ток в цепи потребителя.

Мощность постоянного тока в цепи обмотки управления намного меньше мощности переменного тока рабочих обмоток, включенных в цепь потребителя. Поэтому, затрачивая малую мощность в обмотке управления (слабый электрический сигнал), можно регулировать величину переменного тока в цепи потребителя большой мощности (преобразованный сигнал большой мощности).

Способность дросселя усиливать электрические сигналы использована в магнитном усилителе, который в отличие от рассмотренного Устройства имеет не одну, а несколько обмоток управления. Направление тока в каждой из обмоток управления и, следовательно, направление магнитного потока каждой обмотки зависит от схемы включения обмоток.

В магнитном усилителе обмотки управления могут включаться таким образом, что их магнитные потоки либо направлены встречно и ослабляют друг друга, либо имеют одинаковое направление и создают совместный усиленный поток.

Магнитные усилители не имеют подвижных частей, срок службы их практически неограничен, а уход за ними сводится к периодической проверке надежности контактов электропроводки на клеммнике.

Бесконтактные полупроводниковые

электрические аппараты управления.

В цепях постоянного и выпрямленного тока транзистор можно рассматривать как управляемое активное сопротивление.

Транзистор применяется для создания бесконтактных реле и логических элементов.

Достоинства транзисторов:

1.Высокий уровень вибро- и ударостойкости.

2.Надёжность;

3.Долговечность достигает десятка тысяч часов.

Недостатки:

1.Зависимость параметров от температуры.

В полупроводниковых реле и логических элементах транзистор находится либо в режиме «открыт», либо в режиме «закрыт». Такой режим транзистора называется - ключевым.

Обычно для питания цепей коллекторов и баз транзисторов используется общий источник питания.

Полупроводниковые реле.

В отношении быстродействия, чувствительности, селективности и надёжности - превосходят электромагнитные.

Полупроводниковые реле защиты содержат:

- измерительную часть (или орган);

- логическую часть (или орган).

В измерительном органе непрерывные входные величины преобразуются в дискретный выходной сигнал.

Дискретный выходной сигнал поступает на вход логической части, которая выдаёт управляющий сигнал, чаще всего, на электромагнитное реле.

Измерительный орган полупроводникового реле тока обычно имеет на входе трансформатор тока.

В измерительных органах используется 3 принципа:

1.Сравнение однородных физических величин (напряжение или ток);

2.Проявление физического эффекта, возникающего при определённом значении измеряемого параметра (например: напряжения).

3.Преобразование непрерывного входного сигнала в цифровую форму.

Логические элементы управления Электроприводом.

Автоматическое регулирование осуществляется элементами, которые взаимодействуют друг с другом и с управляемыми объектами в определённой последовательности.

Логическая часть предназначена для преобразования сигнала командных органов и датчиков в выходные сигналы в соответствии с заданной программой.

Выходные сигналы логической части подаются в усилительные, а затем в исполнительные органы.

В большинстве случаев используется дискретный сигнал т.е либо на вход аппарата подаётся сигнал значение, которого достаточно для его срабатывания , либо сигнал на вход не подаётся или он слишком мал и недостаточен для срабатывания.

Газоразрядные аппараты.

Ионными или газоразрядными приборами называются приборы, наполненные разреженным газом, в которых электрический ток создается не только под действием направленного перемещения свободных электронов, но и вследствие движения заряженных частиц газа — ионов.

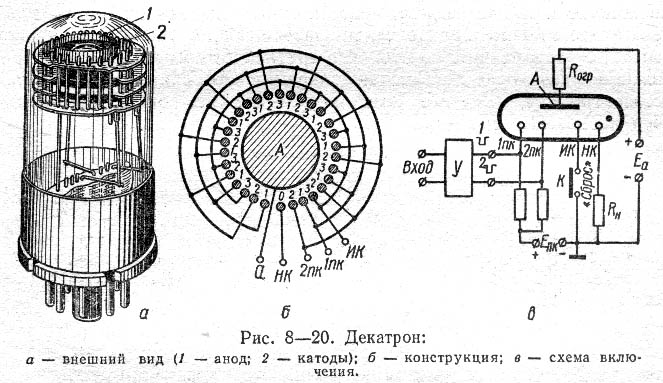

Декатрон — это многоэлектродный ионный прибор тлеющего разряда, предназначенный для счета импульсов, а также для коммутации электрических цепей

декатроны широко используются в вычислительной технике, ядерной физике, медицинском оборудовании, многоканальных электрических цепях и т. д. По своему назначению они делятся на счетные и коммутаторные.

Декатрон в качестве электронного переключателя.

Э лектронный

переключатель. В области телеметрии,

телеуправления и связи широкое

распространение находят электронные

переключатели источников сигналов,

которые позволяют упростить линии связи

и уменьшить их число. Использование

коммутаторного декатрона в качестве

генератора импульсов для переключения

позволяет увеличить число переключаемых

каналов до десяти. В отличие от счетных,

у коммутаторных декатронов на цоколь

выводятся, кроме нулевого, отдельно все

штырьки индикаторного катода, и в цепь

каждого штырька возможно включение

сопротивления нагрузки.

лектронный

переключатель. В области телеметрии,

телеуправления и связи широкое

распространение находят электронные

переключатели источников сигналов,

которые позволяют упростить линии связи

и уменьшить их число. Использование

коммутаторного декатрона в качестве

генератора импульсов для переключения

позволяет увеличить число переключаемых

каналов до десяти. В отличие от счетных,

у коммутаторных декатронов на цоколь

выводятся, кроме нулевого, отдельно все

штырьки индикаторного катода, и в цепь

каждого штырька возможно включение

сопротивления нагрузки.

В цепь катодов декатрона подаются сигналы от различных источников частоты. В цепь объединенных катодов поступает сигнал от телеметрической системы, а в цепь катодов — частоты от высокостабильных источников, служащих для калибровки выходного уровня дискриминатора. Все частоты имеют порядок сотен килогерц. Эффект переключения состоит в том, что проводимость между анодом и штырем катода, на котором устанавливается разряд, оказывается значительно большей, чем между анодом и остальными катодами. Поэтому в анодной цепи декатрона наблюдаются колебания той же частоты, что и на сопротивлении нагрузки светящегося штыря катода. С анода декатрона коммутируемые колебания подаются к усилителю и дискриминатору.