- •Введение Векторы и операции над ними.

- •Операции первого порядка (дифференциальные характеристики поля).

- •Операции второго порядка.

- •Интегральные соотношения теории поля. Поток векторного поля.

- •1.4.2. Циркуляция вектора поля.

- •Формула Стокса.

- •Формула Остроградского – Гаусса.

- •1 Сновные понятия и определения

- •2. Элементы кинематики жидкости

- •3. Основные уравнения динамики несжимаемой жидкости

- •3.1. Силы в жидкости

- •3.2. Уравнение движения в напряжениях

- •3.3. Уравнение движения вязкой несжимаемой жидкости (уравнение Навье—Стокса)

- •3.4. Уравнение энергии

- •4. Гидростатика

- •4.1. Основное уравнение гидростатики (уравнение Эйлера)

- •4.2. Равновесие жидкости в гравитационном поле

- •4.3. Сообщающиеся сосуды

- •4.4. Равновесие жидкости в центробежном поле

- •4.5. Сила давления на плоскую поверхность тела

- •4.6. Сила давления на цилиндрическую поверхность тела

- •4.7. Закон Архимеда

- •5. Динамика идеальной жидкости

- •5.1. Уравнение движения идеальной жидкости (уравнение Эйлера)

- •5.2. Уравнение Бернулли для плоского установившегося течения

- •5.3. Плоские потенциальные течения

- •6. Общие закономерности динамики вязкой жидкости

- •6.1. Два режима течения

- •6.2. Уравнение турбулентного течения несжимаемой жидкости (уравнение Рейнольдса)

- •6.4. Решение задач гидродинамики методом теории подобия

- •6.5. Ламинарное безнапорное течение Куэтта

- •6.6. Равномерное ламинарное течение в плоском канале

- •6.7. Ламинарное течение в плоском клиновидном зазоре

- •6.8. Ламинарное течение в круглой трубе

- •6.9. Турбулентное безнапорное течение Куэтта

- •6.10. Сопротивление гидравлически гладких труб при турбулентном режиме течения жидкости

- •6.11. Сопротивление гидравлически шероховатых труб при турбулентном режиме течения жидкости

- •6.12. Ламинарное обтекание шара (задача Стокса) |

- •6.13. Уравнения пограничного слоя

- •6.14. Интегральное соотношение пограничного слоя

- •6.15. Ламинарный пограничный слой на полубесконечной пластине

- •6.16. Турбулентный пограничный слой на полубесконечной пластине

- •6.17. Струйное течение

- •7. Одномерные течения вязкой жидкости

- •7.1. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости

- •7.2. Уравнение Бернулли для сети с насосом

- •7.3. Гидравлические потери по длине

- •7.4. Гидравлические потери на местных сопротивлениях

- •7.5. Приборы для измерения скоростей и расходов

- •7.6. Истечение жидкости

- •7.7. Поле скоростей и давлений в циклонном устройстве

- •7.8. Вторичные токи в реальной жидкости

- •7.9. Гидравлический удар в трубах

- •7.10. Высота всасывания центробежного насоса

- •7.11. Высота всасывания поршневого насоса

- •7.12. Трубопровод с путевым расходом

4. Гидростатика

4.1. Основное уравнение гидростатики (уравнение Эйлера)

В состоянии покоя скорость жидкости u=0. В этом случае уравнения (3.10) и (3.10') соответственно примут вид

(4.1)

(4.1)

и

(4.1’)

(4.1’)

Уравнение (4.1) или (4.1’) — уравнение Эйлера.

Выясним, при каких условиях жидкость может находиться в равновесии. Для этого умножим построчно уравнения (4. 1’) на dx, du, dz и просуммируем их:

. (4.2)

. (4.2)

Поскольку р=р (х, у, z), то выражение в круглых скобках есть полный дифференциал давления dp. Если =const, то

правая

часть (4.2) равна

или

или

. (4.3)

. (4.3)

Уравнение (4.3) имеет решение всегда, т. е. жидкость может находиться в равновесии, если левая часть уравнения (4.3) представляет собой полный дифференциал некоторой функции Ф, зависящей от х, у, z. Так как

![]() , (4.4)

, (4.4)

то, сравнив (4.3) и (4.4), легко установить условия, при которых жидкость может находиться в равновесии:

![]() (4.5)

(4.5)

Массовые силы, обладающие свойством (4.5), называются силами, имеющими потенциал, а функция Ф — потенциальной. Итак, жидкость может находиться в равновесии только в потенциальном силовом поле. Напомним, что работа сил, имеющих потенциал, равна разности потенциалов:

,

,

где Ф1 и Ф2 — значения потенциалов в конечных точках пути l.

Поверхность, на которой Ф = const или dФ=0, называется эквипотенциальной или поверхностью уровня. На этой поверхности (4.3) dp =0 или р =const или

Xdx+Ydy+Zdz=0. (4.6)

Поясним применение основного уравнения гидростатики на конкретных примерах.

4.2. Равновесие жидкости в гравитационном поле

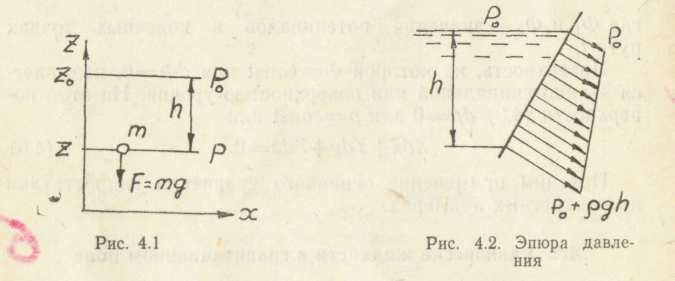

На жидкостные частицы с массой т действует сила тяжести G=gm, т. е. F=G/m=g. Следовательно, (рис. 4.1)

Z = – g; X = Y = 0. (4.7)

Уравнение поверхности уровня примет вид – gdz = 0 или после интегрирования

z = const,

т. е. поверхность уровня представляет собой горизонтальную плоскость. После интегрирования уравнения (4.3) с учетом (4.7) получим

или

(4.8)

(4.8)

Постоянную интегрирования

С найдем

из начального условия

р=р0

при

z=z0.

Тогда

и

и

p=p0

+![]() g

(z0-z)

=p0+

gh, (4.9)

g

(z0-z)

=p0+

gh, (4.9)

где h=z0 - z — глубина погружения точки под поверхностью уровня с известным давлением р0.

Частным случаем поверхности уровня является свободная поверхность жидкости, т. е. можно принимать в качестве р0 давление над свободной поверхностью жидкости, a h — глубину погружения точки под свободной поверхностью жидкости. В этом случае второе слагаемое в (4.9) gh называется избыточным гидростатическим давлением.

Уравнение (4.8) имеет простой энергетический смысл.

Первое

слагаемое можно представить в виде z=

mgz/(mg)=Эn/(mg),

т.

е. z

есть

отношение потенциальной

энергии положения к весу жидкостной

частицы с массой

т.

Второе

слагаемое также характеризует

потенциальную

энергию, так как численно равно высоте,

на которую поднимается

жидкостная частица под действием

давления р.

Итак,

слагаемые

уравнения (4.8) можно назвать: z

—

удельная

потенциальная энергия положения;

p/(g)—удельная

потенциальная энергия давления (сумму

z+p/(![]() )—иногда

называют

«статический напор»). В такой интерпретации

уравнение

(4.8) эквивалентно утверждению: в покоящейся

жидкости

все частицы обладают одинаковой энергией.

)—иногда

называют

«статический напор»). В такой интерпретации

уравнение

(4.8) эквивалентно утверждению: в покоящейся

жидкости

все частицы обладают одинаковой энергией.