- •1. Значение изучения старославянского языка.

- •2. Происхождение старославянского языка. Деятельность славянских Первоучителей.

- •3. Старославянский язык и его происхождение. Язык повседневного общения и язык письменный (литературный).

- •4. Диалектная основа старославянского языка.

- •5. Славянские азбуки и их происхождение.

- •6. Состав славянских азбук.

- •7. Глаголические старославянские памятники.

- •8. Кириллические старославянские памятники.

- •9. Фонетическая система старославянского языка. Система гласных фонем.

- •10. Позиционные изменения гласных и согласных фонем. Редуцированные ў и ǐ.

- •11. Фонетическая система старославянского языка. Система согласных фонем.

- •12. Падение редуцированных. Позднейшие изменения в системе согласных, не связанные с позиционными изменениями.

- •13. Общая характеристика протославянского языка. Фонологическая система протославянского языка.

- •14. Древнейшие фонетические процессы протославянского языка.

- •15. Судьба дифтонгов и дифтонгических сочетаний. (см. Билет 14)

- •16. Становление тенденции построения слога по принципу восходящей звучности. Монофтонгизация дифтонгов на *I и *u.

- •17. Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми гласными.

- •18. Судьба дифтонгических сочетаний типа *tŏrt.

- •19. Судьба дифтонгических сочетаний типа *tǐrt, *tŭrt. Слоговые согласные в старославянском языке.

- •20. Судьба сочетаний типа *ŏrt, *ŏlt (в начале слова). Закон слогового сингармонизма (общая характеристика).

- •21. Палатализация согласных перед [j].

- •22. I, II, III палатализация задненебных согласных.

- •23. Роль тенденций к унификации и дифференциации в грамматике, отразившихся в памятниках старославянского языка.

- •24. Существительные на *ŭ и *ĭ: образование форм, склонение.

- •25. Склонение неличных местоимений: исторический комментарий.

- •26. Слова, обозначающие числа.

- •27. Глагольные классы: типы основ инфинитива и настоящего времени.

8. Кириллические старославянские памятники.

Кириллическими называются памятники, написанные кириллицей:

* Добруджанская надпись - Старейшими кириллическими памятниками являются надписи на могильных плитах. Древнейшая из них - Добруджанская надпись, найденная в Румынии в 1950 г. и датированная 943 г. Надпись прочитана славистом Ф. В. Марешем, который считает, что она болгарского происхождения. Не датирована, но, судя по начертаниям букв и содержанию, выполнена не позднее 960-х гг. надпись на могиле чергубыля Мостича, обнаруженная в 1952 г. в Болгарии

* Надпись царя Самуила - старейший кириллический памятник, найденный в 1894 г. в Македонии. Это надгробная надпись болгарского царя Самуила имеет точную датировку - 993 г.

* Саввина книга - служебное евангелие, сборник евангельских чтений (Евангелие апракос), содержащий фрагменты Евангелия, расположенные в порядке недельных чтений при отправлении церковной службы. Названо так по двум припискам с упоминанием попа Саввы. Хранится в Российском государственном архиве древних актов. Евангелие (129 листов) написано в пределах Восточной Болгарии. Рукопись относится к XI в. (может быть, к началу или первой половине) и по особенностям орфографии и палеографии считается одним из ранних кириллических памятников.

* Супрасльская рукопись - памятник XI века, была найдена в Супрасльском монастыре. Текст рукописи представляет собой мартовскую минею, беседы Иоанна Златоуста и др. По своему содержанию памятник не может быть отнесен к начальной эпохе возникновения славянской письменности.

* Остромирово Евангелие - Из числа славянских памятников, отражавших черты родной речи восточных славян, следует прежде всего отметить Остромирово евангелие, самый ранний древнерусский датированный памятник. Остромирово Евангелие представляет собой роскошную рукопись на 294 листах. Она была написана в 1056-57 гг. по заказу новгородского посадника Остромира. Остромирово Евангелие писано двумя писцами и разделяется по этому принципу на такие части: 1–24 л. об.; 25–289 л. Первый писец последовательно отступал от старославянского оригинала при написании сочетания плавного с редуцированным между согласными, тогда как второй писец чаще пишет по-старославянски.

* Енинский апостол - сборник апостольских чтений, найденный в декабре 1960 г. при реставрации церкви св. Параскевы в селе Енина (близ Казанлыка) в Болгарии. Рукопись содержит 39 листов, большинство из которых очень плохо сохранилось. Издан Енинский апостол в 1965 г. в Софии К. Мирчевым и Хр. Кодовым с фотографическим воспроизведением каждого листа, лингвистическим описанием и словником. По мнению издателей, памятник относится к XI в. и отражает особенности древнеболгарского языка.

* Хиландарские листки - отрывок поучения Кирилла Иерусалимского. Были найдены В. И. Григоровичем в Хиландарском монастыре на Афоне.

9. Фонетическая система старославянского языка. Система гласных фонем.

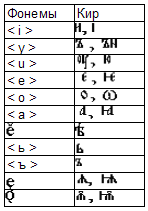

Гласные фонемы старославянского языка качественно различались:

* по ряду. Они могли быть переднего (<i>, <>, <e>, <ь>, <>), среднего (<y>) и заднего (<u>, <>, <o> <ъ>) рядов;

* по подъему. Гласные были нижнего (<a>, <>), среднего (<>, <>, <o>, <e>, <ь>, <ъ>) и верхнего подъема (<i>, <y>, <u>);

*по наличию-отсутствию лабиализации. Огубленными были гласные заднего ряда, все остальные гласные неогубленными. Поэтому как средство противопоставления признак огубленности участвует при идентификации фонем только этого ряда: во всех остальных случаях определение фонемы как лабиализованной оказывается избыточным;

* по наличию-отсутствию назальности. Назальными гласными были <>, <>, все остальные неназальными.

Гласные фонемы старославянского языка кирилло-мефодиевского периода были различны по продолжительности звучания, причем квантитативная характеристика гласного была постоянным (конститутивным) признаком и не зависела от его фонетической позиции. Однако различие по долготе – краткости в кирилло-мефодиевский период не носило фонематического характера: такие признаки, как долгота – краткость не обладали способностью различать или идентифицировать морфемы и слова и были наследием более раннего периода в развитии славянских языков:

* долгими (по происхождению) были гласные <i>, <y>, <u>, < >, <>, <>, <a>;

* краткими (по происхождению) были <o>, <e>;

* редуцированными (сверхкраткими) были <ь>, <ъ>.