- •1.2.Образование ледников

- •1.3.Классификация ледников

- •1.3.2.Геофизическая классификация ледников

- •1.4.Распространение ледников

- •2.Деятельность ледника

- •2.1.Режим и движение ледников.

- •2.4.Водно-ледниковые отложения

- •2.5.Отложения приледниковых областей.

- •3.1.Причины ледниковых эпох

- •Основные области современного оледенения земного шара (по Атласу снежно-ледовых ресурсов мира).

2.Деятельность ледника

2.1.Режим и движение ледников.

Под режимом ледников понимают особенности их снабжения и подпитки твёрдыми атмосферными осадками, а также особенности перемещения и изменения их массы в результате абляции – таяния, испарения или механического разрушения (от латинского «абляцио» - отнимая, снос»).

Динамика ледников. Находясь под большим давлением, твёрдый лёд приобретает пластические свойства и начинает перемещаться. Пластичное движение льда обычно наблюдается в нижней части ледника. Такое движение возможно только при значительной мощности льда, создающего нагрузку на его нижние слои, и достаточной чистоте. При движении горных ледников, где уклоны последнего ложа очень крутые, помимо пластичного течения большое значение имеет сила тяжести.

Скорость движения ледников различна и зависит не только от степени уклона ложа, толщины льда, но и от времени года. Горные ледники Альп перемещаются со скоростью от 0‚1 до 1‚0 м/сутки. У некоторых ледников Памира и Гималаев скорость достигает 10 м/сутки. Скорость выводных ледников Гренландии, спускающихся в фиорды, достигает 30 м/сутки. Иногда ледники начинают перемещаться с катастрофической быстротой. Ледник Медвежий на Западном Памире в 1963 году неожиданно начал перемещаться со скоростью около 50 м/сутки (в отдельные моменты скорость его движения достигала 100 – 150 м/сутки). За короткое время ледник продвинулся около 6‚5 км, блокировал течение реки и в результате этого, образовалось подпрудное озеро. В последующем вода прорвала ледяную плотину. Возник селевой поток, который, двигаясь с высокой скоростью, произвел большие разрушения на своём пути. Затем активность ледника резко снизилась. Проведённые наблюдения показали, что в определённые годы скорость ледника увеличивается, а затем движение его замедляется. Удалось наметить его периодичность и в изменениях скорости движения ледника Медвежий. Подобные ледники стали называть пульсирующими.

Наблюдения за движениями ледников показали, что для них характерна разная скорость движения отдельных частей ледника. Оказалось, что наибольшая скорость движения свойственна для центральной части ледника, а на краях (припортовых частях) и в придонных частях она уменьшается в результате трения о коренные породы.

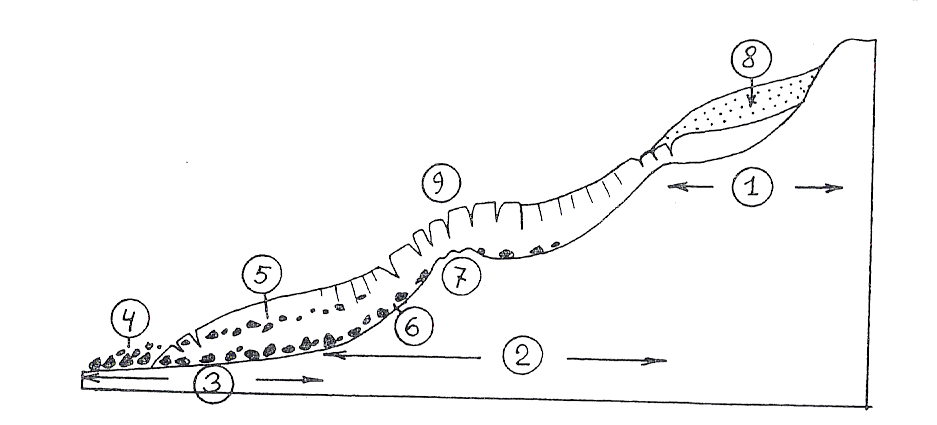

Ввиду разного уклона и скорости движения поверхность ледника покрывается множеством трещин. Благодаря разным напряжениям поверхность ледника начинает раскалываться. В верхней части горного ледника при переходе от области питания к области стока возникает длинная и широкая краевая трещина, нередко достигающая ложа (рис. 4).

Рис.4. Схема строения горного ледника. 1- область аккумуляции; 2 – область движения; 3 – область разгрузки. Морены: 4 – конечная; 5 – срединная; 6 – донная; 7- ригель; 8- снег; 9-кривассы (трещины) по Н.В. Короновскому, 2006г.

Динамика материковых покровных ледников существенным образом отличается от динамики горных. По идеализированной схеме Е.В.Шанцера она представляется следующим образом. В центральной части ледника располагается область питания. Нижние слои льда под давлением верхних толщ приобретают пластичность и начинают двигаться в радиальных направлениях к краевым частям ледникового покрова. По мере движения льда его масса и толщина уменьшаются в результате абляции. Разрушительная деятельность ледника в основном приурочена к областям питания, а в областях абляции происходит придонная ледниковая аккумуляция.

2.2.Разрушительная (экзарационная) деятельность ледников

Разрушительная деятельность ледников. Разрушительное воздействие ледников на породы подлёдного ложа называется экзарацией (от латинского «экзарацио» - выпахивание). Особенно интенсивно протекает экзарация при большой толщине льда, создающего огромное давление на подлёдное ложе. В процессе движения происходит выламывание различных блоков и кусков горных пород, их дробление, стачивание. В нижнюю поверхность, в придонную часть ледника, вмерзают обломки, которые своими острыми краями при движении по скальным породам оставляют на их поверхности различные штрихи, царапины или борозды. Это так называемые ледниковые шрамы обладают ориентировкой по направлению движения ледника. Выступы твёрдых скальных горных пород на дне ледникового ложа сглаживаются движущимся ледником, при этом возникают своеобразные удлинённые и овальные формы – бараньи лбы. Движущийся ледник создаёт сглаженные ассиметричные выступы и углубления, которые называются курчавыми скалами. Иногда они достигают значительных размеров, особенно в областях центров мощных покровных оледенений( рис.5).

Рис. 5.Бараньи лбы в Карелии Ледник двигался справа налево. По В.Г. Бондарчуку,1998г.

При движении ледники срывают крупные выступы или глыбы горных скальных пород и переносят их на большие расстояния. На пути своего движения обломки и глыбы истираются, сглаживаются и покрываются трещинами и царапинами. Такие покрытые штриховкой и сглаженные обломки горных пород называют ледниковыми валунами, или эрратическими валунами.

При своём движении ледники не только отрывают и перемещают глыбы скальных пород, но и выпахивают себе ложе. Это или ванны выпахивания, или глубокие линейные ложбины. Их называют ложбинами ледникового выпахивания.

В процессе перемещения и экзарации ледники оказывают воздействие на коренные породы подлёдного ложа и при этом возникают определённые деформации, которые выражены в виде разрывов, отрывов отдельных глыб, изгибов и смятия слоёв в складки. Такие деформации, связанные с деятельностью ледников, называют гляциодислокациями (от латинского «гляциес» - лёд, французского «дислокасион» - перемещение). Характерным примером гляциодислокаций являются крупные глыбы коренных горных пород, сорванные со своего основания и перенесённые ледниками на различные расстояния. Это, так называемые ледниковые отторженцы.

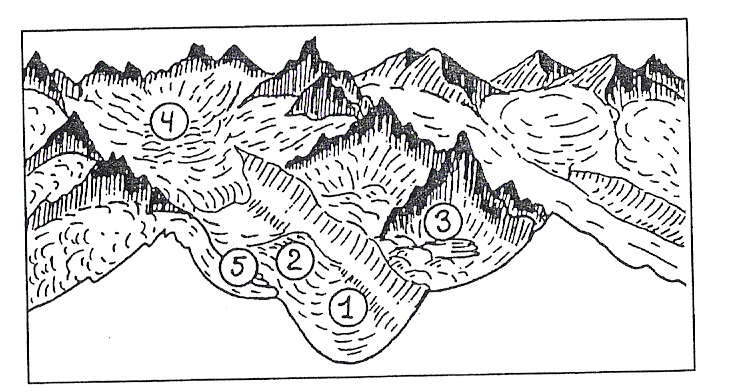

С деятельностью горных ледников связано образование ледниковых цирков в вершинной части и специфических ледниковых долин – трогов (от немецкого «трог» - корыто). Ледники, двигаясь по таким долинам, производят интенсивную экзарацию их бортовых частей и ложа. Трогам свойствен U-образный поперечный профиль с половогнутым дном. Если в долине встречаются выступы более твердых пород – ригели, ледник переваливает через них, а перед ними или после них днище трога углубляется и образуются ванны выпахивания (рис.6).В верхних частях горно – долинных ледников образуются, как уже говорилось выше, чашеобразные карты и более крупные цирки ( рис.7).

Ледники крупных долин в горных областях часто принимают в себя более мелкие ледники из боковых долин, днище которых располагается намного выше коренного днища главной троговой долины. После таяния ледников образуются «висячие троги», хорошо прослеживаемые, например, в ледниковых долинах Северного Кавказа, Баксана – Чегема, Уруха, Терека и др. [6, с. 243].

Рис.6. Формирование ригелей (уступов) в днище троговой долины. 1 – скальное днище до оледенения с участками повышенной трещиноватости . 2 – днище долины в момент оледенения (движение ледника – черная стрелка).Трещиноватые зоны сильнее разрушаются ледниковой экзарацией по Короновскому, 2006г.

Ледник способен захватывать крупные обломки горных пород, нередко покрытые ледниковыми шрамами, и разносить их на большие расстояния – эрратические валуны. Так, в Подмосковье широко распространены валуны кристаллических пород из Карелии, с Балтийского щита – выступа фундамента Восточно – Европейской платформы. Нередко также валуны несут на себе несколько поверхностей полировки с царапинами. Большие глыбы коренных пород могут попадать в основание покровного ледника за счет откладывания от субстрата примороженных ледником крупных кусков породы под напором двигающегося ледника.

Покровные ледники, обладая большой экзарационной силой, выпахивают в своем ложе глубокие и протяженные ложбины и рвы – ложбины выпахивания. Более 90% озер в северных широтах земного шара своим возникновением обязаны именно таким процессам, связанным с последними оледенениями. В Карелии существует сотни озер такого происхождения, ориентированные преимущественно в меридиональном направлении. Протяженные борозды выпахивания установлены и на дне Баренцева моря, ныне они заполнены четвертичными морскими осадками. В позднем плейстоцене во времена вюрмских оледенений ледники покрывали все западные шельфовые моря Северного Ледовитого океана, т. к. уровень океана был намного ниже. Из района Скандинавии и Кольского полуострова ледники перемещались и на север, формируя ложбины выпахивания.

Рис.7. Экзарационные формы рельефа: 1 – трог, 2 – ригель, 3 – кары, 4 – цирки, 5 – висячие долины по Короновскому, 2006г.

2.3.Транспортирующая и аккумулятивная работа ледников.

При своём движения ледники захватывает и переносят разнообразный обломочный материал от самых тонких глинистых частиц до крупных глыб. Попадают они в тело ледника различными способами. В горно-долинных ледниках обломки пород скатываются со склонов ледниковых каров, цирков или трогов в результате выветривания, обвалов и оползней и, попадая на лед, перемещаются вместе с ними, проникая в трещины, погружаясь в лед за счет протаивания последнего. Особенно много обломочного материала скапливается в местах контакта ледника с бортом долины.Кроме того, в днище ледника также включены многочисленные обломки, попавшие туда в результате экзарационной деятельности. Материал любого размера, включенный в лед или переносимый льдом и впоследствии отложенный, называют мореной(рис. 3) Различают два типа морен: движущиеся и отложённые. В горно-долинных ледниках существует ряд разновидностей морен в связи с их положением в теле ледника (рис.8). Среди них по месту нахождения различают боковые и срединные морены. Боковые морены возникают по краям движущегося ледника и состоят из обломочных слабовыветрелых продуктов горных пород, слагающих надледниковые части высоких горных склонов долины, по которой перемещается ледник.

Рис. 8.Формирование конечной морены по Н.В. Короновскому, 2006г.

Материал в боковую морену может поступать в результате обвалов, обрушения и оползания горного склона. Боковые морены, выражены в виде продольных валов или гряд. Срединная морена располагается в средней части ледникового языка и также представлена обломочным, сгруженным в виде вытянутого вала. Срединная морена образуется во время слияния двух соседних ледников в результате соединения боковых морен. Когда сливается несколько ледников, возникает несколько срединных морен (рис.9).

Внутренние морены образуются как в пределах фирнового поля, так и в области стока. Они состоят из обломков выветрелых горных пород, сброшенных с крутых горных склонов, окаймляющих бассейн питания ледников. Этот обломочный материал захороняется под слоём фирна и постепенно перемещается в глубь фирнового поля и в область стока.

Донные морены – это обломочный материал, вмёрзший в придонную часть ледника, образующийся за счёт ледниковой экзарации и захвата продуктов выветривания.

Ледниковые отложения. Среди ледниковых выделяются три типа морен: основная (донная); абляционная; конечная (краевая).

Основные морены – самые распространенные ледниковые отложения. Они формируются как горными, так и покровными ледниками, но в основном они относятся к материковым покровным оледенениям. В центральных частях оледенений преобладают экзарация и насыщение льда обломочным материалом. Перемещаясь от центра оледенения к области абляции, где наряду с экзарацией и переносом создаются условия для подлёдной аккумуляции, обломочный материал, насыщающий ледники, постепенно по мере таяния ледника отслаивается и формирует донную морену.

Основная морена, формирующаяся под толщей движущегося ледника, характеризуется монолитностью и плотностью материала. Она слагается не слоистыми валунными глинами и суглинками, иногда супесями с погружёнными в них валунами, которые располагаются своей удлинённой частью параллельно направлению движения ледника.

Иногда при движении ледника и образовании основных морен происходит выдавливание льдом подстилающих глинистых и супесчаных пород, которые образуют своеобразные купола, называемые диапировыми (от греческого «диапиро» - протыкаю). В целом все деформации самого моренного тела называются гляциодислокациями. К подобному типу относятся и все существующие так называемые отторженцы блоков, глыб и валунов твёрдых горных пород, перенесённых льдом на различные расстояния от их коренного залегания. На равнинах Западной и Восточной Европы разбросано множество глыб и валунов гранитов, которые были перенесены ледниками во время четвертичного оледенения из Скандинавии – центра оледенения, откуда перемещались мощные покровы ледников. Такие глыбы и валуны, перенесённые льдом на значительные расстояния от своего коренного залегания, называют эрратическими (от латинского «эрратикус» - блуждающий).

С основными моренами четвертичных оледенений связаны различные формы рельефа. Широко развит холмисто-западинный и холмисто-увалистый мореный рельеф, где холмы различных очертаний и размеров разделяются западинами, которые заболочены или заняты озёрами. Особый тип мореного рельефа представляют друмлины (от ирландского «друмлин» - холм). Они известны в Ленинградской области и в Прибалтике и представляют собой продолговатые овальные холмы, длинная ось которых совпадает с направлением движения ледника. Друмлины вытянуты в длину на сотни метров, ширина составляет 100-200м (иногда 500м), а высота достигает 15-20м. Друмлины представляют собой подледниковые образования, которые возникли в условиях значительного динамического воздействия движущегося льда. Друмлины нередко образуют целые поля, например в Финляндии, где они длинной осью вытянуты по направлению движения ледника, так же как и ложбины выпахивания, заняты озерами.

Рис.9.Схема питания и строения горного ледника. 1 – кары; 2 – цирки; 3 – области питания ледника; 4 – ледниковая корытообразная долина - трог. Морены: 5 – срединная, 6 – боковая, 7 – донная по Короновскому, 2006г.