- •Содержание

- •1. Введение

- •2. Цель и задачи

- •3. Назначение и особенности конструкции пули

- •4. Оценка массоинерционных характеристик

- •5. Оценка аэродинамических характеристик пули

- •6 Оценка начальных условий полёта пули

- •7. Оценка кучности стрельбы по детерминированной модели

- •8. Вывод

- •9. Список использованной литературы

5. Оценка аэродинамических характеристик пули

Аэродинамические силы, действующие на изделие в полете, можно представить в виде компонентов, ориентированных параллельно осям скоростей системы координат.

Аэродинамические силы на основании теории аэродинамического подобия выражают формулами экспериментальной аэродинамики:

(1) ![]() —

подъемная сила;

—

подъемная сила;

(2) ![]() —

сила лобового сопротивления;

—

сила лобового сопротивления;

(3) ![]() —

боковая сила;

—

боковая сила;

Здесь ![]() —

коэффициент подъемной силы;

—

коэффициент подъемной силы;

![]() —

коэффициент силы лобового сопротивления;

—

коэффициент силы лобового сопротивления;

![]() —

коэффициент боковой силы;

—

коэффициент боковой силы;

![]() —

плотность воздуха

—

плотность воздуха

![]() —

скорость полета

—

скорость полета

![]() —

характерная площадь

—

характерная площадь

Для изделий

осесимметричных схем обычно принимают

![]() ,

поэтому расчет аэродинамических сил

сводится к определению

,

поэтому расчет аэродинамических сил

сводится к определению

![]() и

и

![]() .

.

Продольную (осевую)

силу тела вращения, имеющего донный

срез, обычно представляют в виде суммы

составляющих от давления

![]() на боковую поверхность и давления на

донный срез (донная осевая сила)

на боковую поверхность и давления на

донный срез (донная осевая сила)

![]() ,

а также осевой силы

,

а также осевой силы

![]() ,

зависящей от поверхностного трения. В

соответствии с этим полный коэффициент

осевой силы

,

зависящей от поверхностного трения. В

соответствии с этим полный коэффициент

осевой силы

![]()

Оценку аэродинамических характеристик пуль проводим по значениям коэффициентов аэродинамических сил СX , СYα, коэффициенту центра давления СД и коэффициенту формы I, рассчитанным для скоростей полета в диапазоне М=1,1 до 2,5. Коэффициент силы лобового сопротивления Сх должен быть представлен его составляющими СX, СX ДОН, СXf.

Составляющие осевой силы и их коэффициенты можно определить, если известно распределение давления и касательного напряжения по поверхности корпуса.

Рассмотрим корпус

в виде тела вращения и оценим полный

коэффициент осевой силы используя

комбинированные методы расчета, согласно

которым

![]() и

и

![]() определяют по результатам экспериментов,

а

определяют по результатам экспериментов,

а

![]() по теоретическим зависимостям.

по теоретическим зависимостям.

1) Критерий

аэродинамического подобия

![]()

![]()

2) Коэффициент

давления в точке торможения потока

(точка О)

![]()

![]()

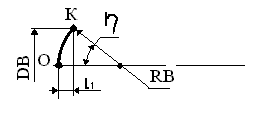

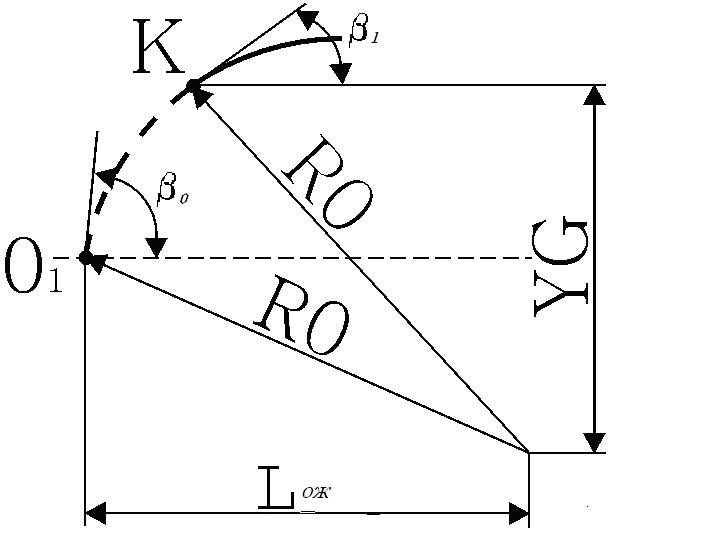

Рис. 2. Рис. 3.

3)

![]()

![]()

4) Вспомогательная величина (параметр)

![]() ;

;

![]()

5)

![]() ;

;

![]()

6) Относительная

длина оживала

![]() ;

;

![]()

7) Угол при вершине заостренного оживала

![]() ;

;

![]()

8) Угол при вершине притупленного оживала

![]() ;

;

![]()

SIN = 0.5 DB / RB

SIN = 0.5* 0,00135 / 0,00118=0.572

Находим Сх

1. Оценка волнового

сопротивления

![]() корпуса

корпуса

(*)

![]()

(**)![]() ,

,

где

![]() — коэффициенты волнового сопротивления

заостренной параболической головки и

сферического носка.

— коэффициенты волнового сопротивления

заостренной параболической головки и

сферического носка.

Оценим составляющие (**)

1)

![]()

![]()

2)

![]() ,

,

где

![]() —

коэффициент давления в вершине конуса

с

—

коэффициент давления в вершине конуса

с![]() ;

;

![]()

3) Волновое сопротивление изолированной сферической части с углом

![]()

![]()

По (**) оценим

![]() головной части.

головной части.

![]()

4) Оценка кормового

(****)

![]() ,

где

,

где

![]() — относительное донное сужение

— относительное донное сужение

![]()

![]()

![]()

![]()

Суммарное волновое корпуса по (*)

(*)

![]()

2.Оценка донного

сопротивления —

![]()

![]() ;

;

![]()

(*****) ![]()

![]()

3. Оценка сопротивления трения

На основании работ

советских ученых Л.Г.Лойцянского,

К.К.Федяевского, Фоминой и др. в

Военно-морской академии предложена

эмпирическая формула для оценки силы

трения действующей на тонкую пластинку

![]() ,

,

Где l — длина образующей;

— высота бугорков;

Шероховатость

поверхности головных частей рассматриваемых

аппаратов не превышает 5010-6

м на 1 м длины и до числа

![]() почти не влияет на переход ламинарного

течения в турбулентное.

почти не влияет на переход ламинарного

течения в турбулентное.

![]()

![]()

Теоретический расчет сопротивления трения базируется на теории пограничного слоя, которая достаточно хорошо разработана для обтекания тонкой пластинки. В этом случае для подсчета сил трения имеются простые зависимости.

![]() при

при

![]() ;

;

где ![]() — коэффициент учитывающий наличие

кривизны тела

при V

=730м/с,

к=1,18;

— коэффициент учитывающий наличие

кривизны тела

при V

=730м/с,

к=1,18;

![]()

![]()