- •§5.1. Социальные группы и общности

- •Р Два человека (одна связь) Три человека (три связи) азмеры групп и связи между их членами

- •§5.2. Социальные институты: понятие, признаки, типы

- •§5.3. Социальные организации: понятие и основные элементы. Эффект синергии

- •§5.4. Сотрудники правоохранительных органов как

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VI

- •§6.1. Биологическое и социальное в человеке.

- •§6.2. Социализация: понятие, агенты,

- •§6.3. Специфика и значение правовой социализации

- •§6.4. Основые теории личности

- •Статусный и ролевой наборы

- •§6.5. Личность и социальная среда

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VII

- •§7.1. Теория «социального действия»

- •§7.2. Общая теория социального действия т.Парсонса: объективистская перспектива анализа

- •§7.3.Теория социального обмена дж.Хоманса: анализ на основе психологического редукционизма

- •§7.4. Социальное действие с позиций символического интеракционизма и этнометодологии: субъективистская перспектива анализа

- •§7.5. Теория коммуникативного действия ю.Хабермаса: интегративная перспектива анализа

- •§7.6. Социальная связь: понятие, структура, типы

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Ответы на контрольные тесты по всему лекционному курсу «основы социологии»

- •Основы социологии для юристов курс лекций

- •420108, Г. Казань, ул.Магистральная, 35

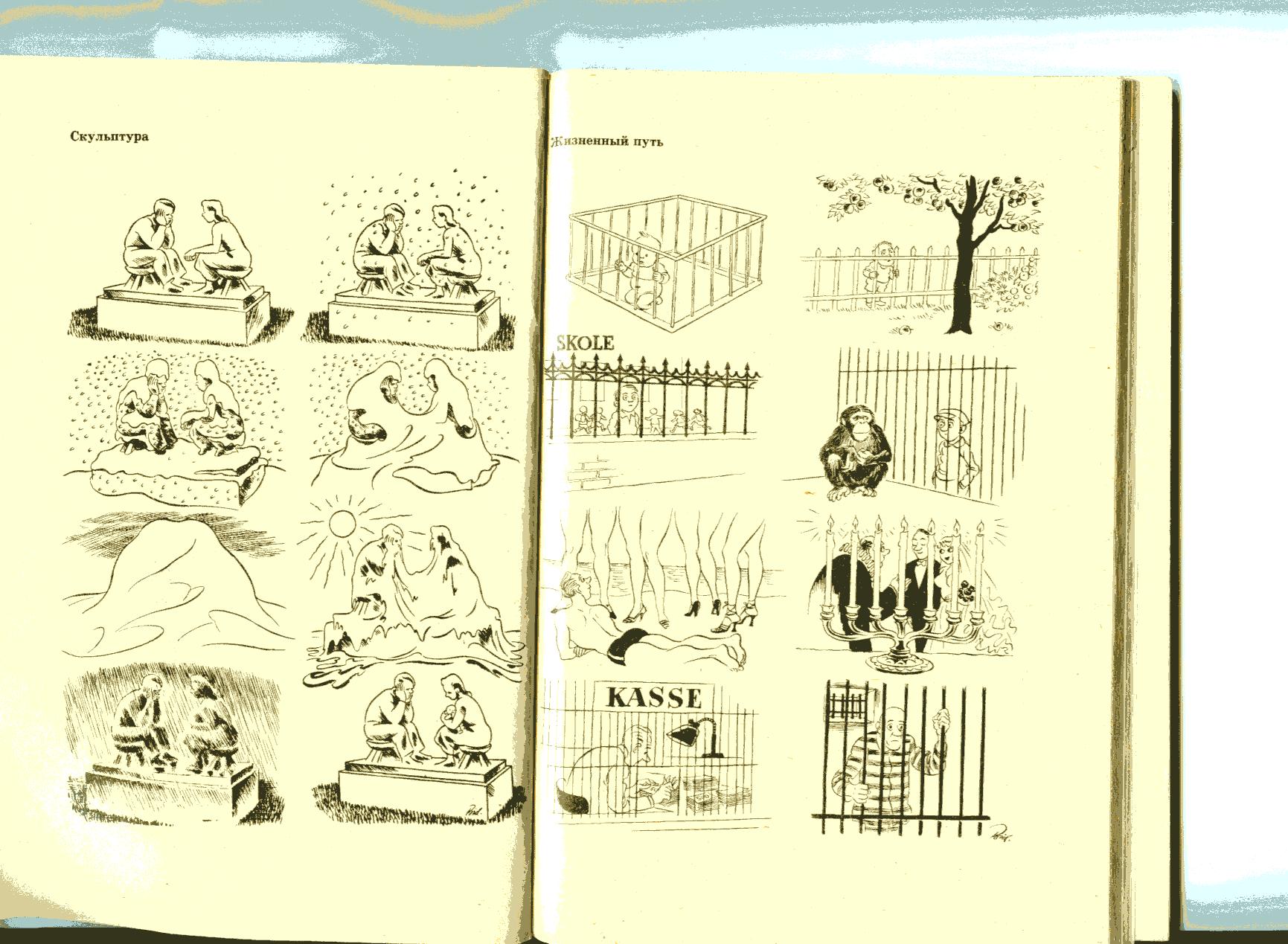

§6.2. Социализация: понятие, агенты,

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРОБЛЕМЫ

Формирование личности, обретение человеком социокультурных черт - процесс чрезвычайно сложный. Почему мы различаемся друг с другом? Какие силы сделали нас личностями, индивидуальностями? Что повлияло на наш духовный мир, семейное положение, выбор профессии и карьеру? Ответить на эти вопросы непросто.

Понятие «социализация». Для описания процесса формирования личности человека, включения его в систему социальных связей и отношений, передачи культурного опыта и социальных норм от одного поколения к другому, обеспечения стабильности общества социологическое сообщество пользуется термином «социализация». Это одно из наиболее емких, основополагающих и в то же время дискуссионных социологических понятий.

Социализация в психологической и педагогической литературе нередко сводится к воспитанию в широком смысле слова, поскольку любое правило, шаблон поведения, система понятий и норм целенаправленно и планомерно навязываются индивиду группой или иным субъектом воспитательной работы, а освоение социального опыта есть результат воздействия на человека всей системы общественных связей.1 Такой подход существенно принижает самостоятельность индивида в саморазвитии личности, недостаточно учитывает процессы ее спонтанной самоорганизации и латентного влияния на социализацию социальной среды.

Многие отечественные исследователи (П.Н.Лебедев, И.Т.Фролов, Э.А.Домбровский и др.) определяют социализацию как процесс освоения социальных норм, ценностей и знаний как прошлых, так и нынешних поколений, процесс вхождения индивида в социальную среду. И.С.Кон обращает внимание на такой аспект социализации, как «усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается конкретная личность».2 Г.М.Андреева раскрывает сущность социализации более многомерно, как «двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства систем социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду».3 Как видим, в рамках отечественной психологической традиции социализация рассматривается преимущественно на индивидуальном уровне, без достаточного учета влияния макросоциальных факторов и спонтанных процессов.

Социализация может пониматься и в качестве существенного элемента социального взаимодействия (Дж.Мид). Взаимодействие происходит, когда люди общаются. Стало быть, речь идет о взаимодействии как клеточке общественного организма и одновременно - психологическом явлении. В этом случае понимание социализации основывается на предположении о том, что люди, вступая в интеракцию, желают улучшить свой собственный имидж посредством достижения статуса и освоения ролевого поведения с целью одобрения со стороны окружающих. Индивиды становятся социализированными лишь тогда, когда они направляют свои собственные действия в соответствии с ролевыми ожиданиями других людей.

В рамках функционализма и структурного функционализма (Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Н.Смелзер) большее значение придается не проблемам включения индивида в социальную среду, а вопросам обеспечения целостности и стабильности общества посредством функциональной социализации и эффективного социального контроля. Так, Т.Парсонс полагал, что происходящее в семье — больше, чем просто этап или форма социализации, поскольку ребенок глубоко впитывает ценности. В итоге они становятся частью его личности. Это помогает утвердить в обществе разделяемые всеми ключевые убеждения, а процесс социализации служит для того, чтобы найти общий взгляд на понятия, которые объединяют общество, помогают решать возникающие конфликты.1 Заметим, что во многих современных обществах предпочтение отдается различным ценностям. Например, в европейских странах, в США традиционно ценятся индивидуальные достижения, конкуренция, уверенность в себе, умение владеть собой. Во многих азиатских государствах приоритет отдается смелости, самопожертвованию, уважению к старшим, религиозности, сдержанности.

Н.Смелзер считает, что социализация — это «процесс (способы) формирования умений и социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям».2 Д.Макионис рассматривает социализацию не только в связи с ролевым обучением, но и как «длительный процесс социальной интеракции, в ходе которого происходит индивидуальное развитие личностного потенциала и освоение культурных паттернов».3

Э.Асп выделяет две социологические трактовки социализации. В широком смысле, по его мнению, социализацией можно считать «все то усвоенное, выученное и воспринятое, в результате чего индивид на разных этапах своей жизни может осуществлять ролевые ожидания, направленные на него», то есть быть социально адаптированным. В узком смысле, по Аспу, социализация – «это процесс усвоения и присвоения, в результате которого человек получает и присваивает основополагающие ценности социума и нормы той культуры, в которой он живет».1

Общество, по мнению социологов-функционалистов, выживает благодаря институционализированным нормам и общепризнанным ценностям, которые усваиваются людьми в ходе социализации и передаются от одного поколения к другому. Основной смысл социализации в этом случае состоит в социальной адаптации индивидов, в укреплении конформизма.

Резюмируя социологические подходы к пониманию социализации, следует отметить, что в целом этот процесс учеными концептуализируется в трех основных направлениях. Во-первых, социализация может пониматься как накопление социального опыта, усвоение знаний, ценностей, социальных норм, в результате чего правила поведения становятся внутренними императивами для индивида в том смысле, что они не навязываются посредством внешней регуляции, а налагаются самим человеком и являются, таким образом, частью его собственных личных свойств. Во-вторых, социализация может пониматься в качестве существенного элемента социального взаимодействия. В-третьих, социализация может пониматься, как процесс обеспечения на институциональном уровне трансляции основных знаний, норм и ценностей культуры от одного поколения к другому, что сохраняет общество, обеспечивая культурную преемственность и стабильность.

Таким образом, социализация – это процесс, посредством которого люди в той или иной мере целенаправленно обучаются; осваивают ценности, нормы и правила поведения, социальные роли; выстраивают собственные действия в соответствии с ожиданиями других; формируются как личности по мере вхождения в социальную среду, что в итоге обеспечивает воспроизводство и существование самого общества, трансляцию его культуры от поколения к поколению.

Институты социализации осуществляют воспроизводство и передачу ценностей, норм, правил поведения, социальных ролей, социального опыта с помощью символических средств, языка, знаков. Среди них наиболее важная роль принадлежит таким институциональным образованиям, как семья, дошкольное детское учреждение, средняя школа, средняя профессиональная школа, высшая школа, СМИ, учреждения культуры, структуры занятости, религиозные учреждения. Все эти структурные образования оказывают наибольшее влияние на результаты социализации индивидов, поэтому в развитых странах на поддержку институтов культуры, семьи, образования расходуется большая часть национального дохода (так, только на развитие образования выделяется более 30% НД).

Институты социализации выполняют ряд важных социальных функций. Они формируют у индивида умение отбирать и накапливать необходимые знания для взаимодействия с окружающими. Обеспечивают передачу от поколения к поколению и сохранение социального опыта, культуры. Решают задачи профессионально-ролевой адаптации индивида к обществу и требованиям социальной среды.

Агенты социализации. Социологи различают первичную и вторичную социализацию. Первичная социализация связана с прямым воздействием на человека первичных, малых групп, непосредственного социального окружения (семьи, родственников, друзей). Особенно велика ее роль на ранних этапах становления и развития личности. Первичная социализация начинается с раннего детского возраста. Уже в младенчестве дети знают, что за ними наблюдают и оценивают, поощряют и наказывают, заставляют вести себя определенным образом. Из множества людей, с которыми ребенок вступает в контакты, он постепенно научается отбирать и учитывать мнения тех, кто для него наиболее значим. Становление личности, освоение знаний и ролей не заканчивается с завершением детства и юности.

Вторичная социализация осуществляется вторичными группами, институтами и организациями в опосредованной форме в ходе учебной и трудовой деятельности. Ее значение особенно велико в молодости, среднем и зрелом возрасте, в ходе достижения статусных позиций и реализации профессиональных, социальных ролей.

Конкретные лица, ответственные за приобщение индивида к культуре, за обучение, за освоение социальных ролей, за адаптацию в коллективе являются агентами социализации. Агенты первичной социализации - это родители, близкие (братья и сестры, бабушки и дедушки, родственники), друзья. Агенты вторичной социализации – руководители учебных заведений и производственных коллективов, милиционеры, священники, журналисты, артисты, преподаватели, тренеры, наставники.

Этапы социализации. Новорожденный человек не обладает ни одним социальным свойством: он не знает речи, не обладает мышлением, не имеет представления о стыде, чести и совести, поскольку социальный опыт, знания и ценности не имеют генетических кодов. Только в системе тесных социальных связей, в обществе человеческий детеныш поэтапно, последовательно в ходе социализации становится личностью.

Науке известны случаи, когда дети, выпавшие из социальной среды, не погибли в животном мире («люди-волки»). В стилизованной и романтизированной форме факт воспитания ребенка в волчьей стае описан Р.Киплингом на примере Маугли. В научной литературе документированный и тщательно проверенный пример о том, как в Индии в 1920 году миссионером в логове волков были найдены две девочки – Камала в возрасте 8 лет и Амала в возрасте полутора лет, приводит Т.Шибутани. 1

Священник доставил девочек в приют для сирот, где каждый день наблюдал за ними и делал об этом записи. Девочки обладали физическими качествами человеческих существ, но вели себя во многом подобно волкам. Они обнаружили значительную приспособляемость к передвижению на четырех ногах, могли есть только молоко и мясо, и прежде чем взять в рот пищу, тщательно ее обнюхивали. Испытывая жажду, они облизывали губы. Их сенсорные органы были необычайно хорошо развиты: они могли хорошо видеть в темноте и чуяли запах свежего мяса на расстоянии около 70 метров. Дети сильно страшились огня, не любили солнечного света. Единственным звуком, который они могли издавать, был громкий вой. Они никогда не смеялись. Амала вскоре умерла. Со временем к Камале пришла физиологическая зрелость, но развитие этой девочки в социальной среде оказалось невозможно. В 1926 году она начала понимать простые команды и отвечать «да» и «нет». К 14 годам Камала освоила только 30 слов. В 1929 году она умерла. Ее способность к участию в совместных действиях была и осталась очень ограниченной.

Жертвы социальной изоляции в детском возрасте не могут превратиться из биологических существ в социальные. Исключенные из процессов социализации, они не становятся личностями. Их называют феральными людьми. Приведенный пример убедительно показывает, что индивиды в годы детства, лишенные тесных социальных контактов и возможности социального научения, не способны к дальнейшей социализации.

Таким образом, индивид развивает свои отличительные социальные свойства (способность любить, испытывать стыд, быть честным или бесчестным, законопослушным или преступным и др.), навыки лингвистической коммуникации, абстрактное мышление и способность выполнять социальные роли не в результате биологического созревания, а в ходе социализации. Этот процесс распространяется на всю жизнь индивида и делится на несколько стадий.

Выделением основных этапов социализации занимались различные ученые. Так, личность в своем становлении, по З.Фрейду, проходит четыре последовательные стадии на основе сексуального развития: оральная, анальная, фаллическая, фаза сексуальной зрелости. Социализация в этом случае есть «развертывание» врожденных свойств человека. Э.Эриксон, развивая фрейдизм, выделяет восемь стадий: младенчество, раннее детство, игровой возраст, школьный возраст, подростковый возраст и юность, молодость, средний возраст, зрелость. Ж.Пиаже в своей концепции социализации личности выделяет четыре стадии когнитивного (умственного) развития, которые отражают биологическое взросление и растущий опыт социального взаимодействия. Среди них: а) до 2-х лет – сенсомоторная - ребенок познает мир непосредственно через органы чувств (с помощью звуков, запахов, вкусовых ощущений); б) от 2 до 7 лет – преоперациональная – он учиться пользоваться языком и другими символическими средствами, но еще не в состоянии пользоваться абстрактным мышлением; в) от 7 до 11 лет – конкретно-операциональная – появляется понимание логики событий, умение устанавливать и анализировать казуальные связи, ставить себя на место другого; г) после 12 лет - формально-операциональная – развивается абстрактное мышление и способность воображать гипотетические ситуации.

Л.Колберг, опираясь на нравственное развитие личности, выделяет шесть этапов процесса социализации. На первой и второй стадии находятся индивиды, еще не усвоившие понятия о хорошем и плохом. Они стремятся избежать наказания (первая стадия) или заслужить поощрения (вторая стадия). На третьей стадии индивиды отчетливо осознают мнения других людей и стремятся приспособиться: действуют так, чтобы завоевать моральное одобрение социального окружения. На этой стадии начинают формироваться собственные представления о хорошем и плохом. На четвертой стадии индивиды осознают интересы общества и правила поведения в нем. Это период активного формирования нравственного сознания. На пятой стадии критически осмысливаются противоречия, существующие между различными нравственными требованиями; формируются навыки обобщений. На шестой стадии индивиды приобретают собственное этическое чувство.

В отечественной науке советского периода процесс формирования личности чаще всего связывался с накоплением социального опыта в ходе трудовой деятельности. Отсюда и этапы социализации разбивались, соответственно, на дотрудовую, трудовую и послетрудовую стадии.1 Я.И.Гилинский выделил четыре основных этапа становления личности: стадия ранней социализации; стадия обучения; стадия социальной зрелости, стадия завершения жизненного цикла.2

Резюмируя и обобщая, можно процесс социализации разбить на три основные стадии: начальную, среднюю и высшую.

Начальная стадия включает в себя социализацию ребенка преимущественно в семье на этапе младенчества и раннего детства. Арсенал средств социализации на этом этапе невелик: иммитация, идентификация (позитивные средства). Негативные механизмы - стыд и чувство вины. Именно здесь растущему человечку преподаются самые первые и впечатляющие уроки, формируется под воздействием взрослых (внешняя регуляция) фундамент духовного развития его личности (чувственно-эмоциональная сфера). Доверчивость, ориентация на одобрение старших, относительная пассивность, ведомость при желании быстрее стать большим – наиболее характерные черты субъекта социализации на этой стадии.

Средняя стадия распространяется преимущественно на социализацию в школе. Здесь важен период полового созревания. Наблюдается переход от внешне регулируемого поведения к саморазвитию на основе новых знаний, умственного совершенствования, интериоризации социальных норм, личного убеждения, саморегуляции, внешних примеров адаптивного поведения, моды. Отсюда так велико влияние локальной среды, неформальных авторитетов, референтных групп, в целом социального окружения. Социализирующейся личности присуща повышенная критичность, нередко излишняя самоуверенность, стремление к признанию и самоутверждению, повышенный интерес к противоположному полу. Дети и подростки либо только усваивают, либо отвергают социальные нормы. Социализация детей и подростков имеет своей основной целью формирование мотивационной структуры, то есть механизма мотивации поступка, поведения.

Высшая стадия - это этап социализации взрослого человека, когда люди стремятся повысить свой статус, принимают новые социальные роли, к которым их не могли подготовить полностью начальная и средняя стадии социализации (например, становясь служащими, мужьями или женами, родителями). На этом этапе личность активно и избирательно включается в систему социальных связей и взаимодействий, участвуя в важнейших социальных институтах, что и формирует ее новые социальные свойства. Человек зрелого возраста в большей мере опирается на самостоятельный анализ социальных условий и перспектив, на самоконтроль, на свои творческие интенции и потенциал. Взрослые люди, в отличие от детей, способны оценивать социальные нормы. Социализация взрослых направлена на то, чтобы овладеть определенными навыками поведения в социально-профессиональном пространстве.

Проблемы социализации. Процесс социализации не всегда однозначен и социально результативен. На его различных этапах успехи нередко чередуются с неудачами. Для их анализа социологи выделяют и используют понятие десоциализации, что означает утрату или сознательный отказ от усвоенных на определенном этапе социализации ценностей и норм поведения, социальных ролей. Например, это происходит тогда, когда индивид отказывается от светской жизни и уходит в монастырь или резко меняет конфессиональную принадлежность.

Н

Процесс

социализации неоднозначен …

Совершенно очевидно, что в современном транзитивном российском обществе лучше социально адаптированы отнюдь не инженер, учитель, врач, рабочий, а те индивиды, которые склонны к авантюризму, риску, нередко идут на нарушение закона и не пренебрегают практиками девиантного поведения. В полной мере это утверждение относится, например, к тем, кто берет взятки или пользуется служебным положением в корыстных целях, использует различные инновации, по Р.Мертону, в целях обогащения. Многие предприниматели не скрывают, что сочетают легальный и нелегальный бизнес. Они «уходят» от налогообложения, выясняют отношения не в суде, а на «стрелках» или с помощью наемных «вышибал». Социализированная, в том числе девиантным образом, часть из этих людей в определенных ситуациях не ориентируется на традиционные моральные ограничения и уголовно-правовые запреты и в итоге более успешно адаптируется к изменениям в социальной среде, достигает материального успеха и общественного положения.

Девиантные траектории социализации весьма часто формируются в подростково-молодежной среде, что в подавляющем числе случаев приводит к девиантным карьерам беспризорника, бомжа, наркомана, алкоголика, вора. Отсюда большинство социологических исследований проблем социализации концентрируется на несовершеннолетнем возрасте, когда наиболее интенсивно происходит научение социальным нормам, ролям и правилам участия в социальных группах.

Многие свойства личности, как известно, не увековечены в камне (профессиональные навыки, культурные особенности, преступные манеры). В этой связи люди, пережившие кардинальное изменение своей социальной среды, характера деятельности, образа жизни, испытывают на себе процесс ресоциализации, который состоит в освоении новых норм, ценностей и ролей вместо утраченных, недостаточно усвоенных или устаревших. Ресоциализация восстанавливает регулирующее значение социально приемлемых норм и ценностей, обеспечивает переобучение, возврат к нормальному образу жизни. В ресоциализации нуждаются осужденные после отбывания срока наказания, психически больные после лечения, бывшие наркопотребители и алкоголики.