- •§5.1. Социальные группы и общности

- •Р Два человека (одна связь) Три человека (три связи) азмеры групп и связи между их членами

- •§5.2. Социальные институты: понятие, признаки, типы

- •§5.3. Социальные организации: понятие и основные элементы. Эффект синергии

- •§5.4. Сотрудники правоохранительных органов как

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VI

- •§6.1. Биологическое и социальное в человеке.

- •§6.2. Социализация: понятие, агенты,

- •§6.3. Специфика и значение правовой социализации

- •§6.4. Основые теории личности

- •Статусный и ролевой наборы

- •§6.5. Личность и социальная среда

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VII

- •§7.1. Теория «социального действия»

- •§7.2. Общая теория социального действия т.Парсонса: объективистская перспектива анализа

- •§7.3.Теория социального обмена дж.Хоманса: анализ на основе психологического редукционизма

- •§7.4. Социальное действие с позиций символического интеракционизма и этнометодологии: субъективистская перспектива анализа

- •§7.5. Теория коммуникативного действия ю.Хабермаса: интегративная перспектива анализа

- •§7.6. Социальная связь: понятие, структура, типы

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Ответы на контрольные тесты по всему лекционному курсу «основы социологии»

- •Основы социологии для юристов курс лекций

- •420108, Г. Казань, ул.Магистральная, 35

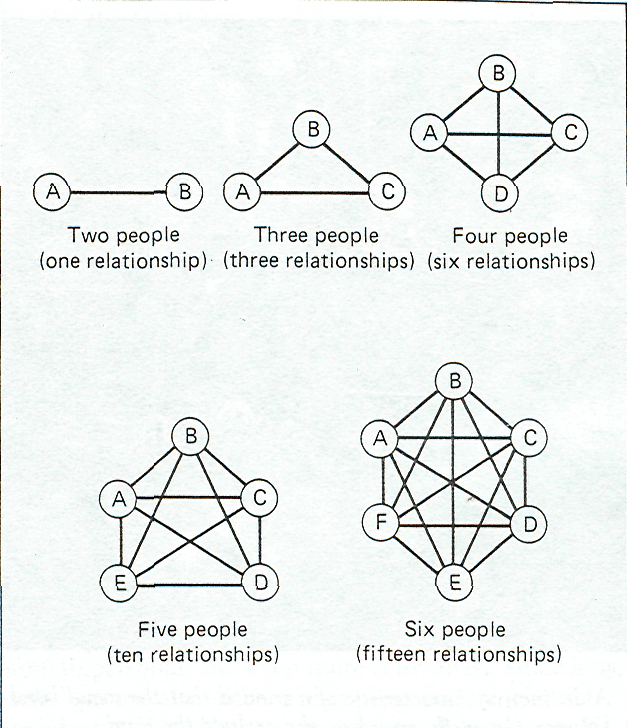

Р Два человека (одна связь) Три человека (три связи) азмеры групп и связи между их членами

Четыре

человека

(шесть

связей)

Пять

человек

(десять

связей)

Шесть

человек

(пятнадцать

связей)

Малые и большие группы. По численности людей выделяют малые и большие группы. Малым группам (от 2 до 10 человек) присущ непосредственный характер взаимодействия, интенсивность межличностных связей, сплоченность, высокая степень совпадения общих ценностей, норм и правил поведения. Разновидностью малых групп выступают первичные группы (Ч.Кули ввел это понятие применительно к семье). Отличительной чертой первичной группы выступает эмоциональный контакт ее членов. Группа первична в том смысле, что с ее помощью индивид получает первый опыт социального единства, социализации. Первичные группы активно формируют личность. Большие группы отличаются опосредованным характером взаимодействия, общим образом жизни или местом проживания, сходными обычаями и традициями. Примером большой группы являются вторичные группы, в которых эмоциональные отношения почти отсутствуют, а взаимодействие ее членов функционально, обезличенно, утилитарно и основано на достижении общих целей (например, коллектив завода). Вторичные группы всегда содержат определенное число первичных групп. В современном индустриальном обществе доминируют вторичные группы. В традиционных обществах большую роль играли группы первичные.

Номинальные группы строятся по номинальным, социально значимым признакам, таким, как: этничность, пол, возраст, профессия, место жительства. Номинальные группы используются для целей статистического анализа и учета больших популяций и процессов, в них протекающих (рождаемость, смертность, брачность, занятость, социально-профессиональная мобильность).

Референтные группы (понятие введено в научный оборот М.Шерифом) - это реальные или воображаемые социальные группы, выступающие для индивида или в качестве эталонной группы, с которой он сопоставляет свое социальное положение, вкусы, поведение и установки, или в качестве группы идентификации, ценности и нормы которой он усваиваивает, или в качестве целевой группы, членом которой он стремится стать. Подростки, которых приняли в спортивный клуб, могут быть эталоном для тех, кто не удостоен такого выбора. Эстрадные кумиры могут быть группой идентификации для подростков и молодежи. Спортсмены, военные, политики и даже «крутые парни» могут стать целевой группой для подростков и молодежи. Референтные группы имеют большое значение для процесса восприятия социальных норм и ценностей, для социализации личности.

Формальные и неформальные группы. Формальные группы отличаются тем, что отношения их членов регламентированы и функциональны. Это качество наиболее выпукло находит отражение в различных организациях. В неформальной группе статусы, субординация, правила поведения, цели и функции определены нечетко. Неформальные группы образуют соседи, друзья, сторонники модных течений в искусстве и культуре.

Социальные группы возникают, структурируются, преобразуются, развиваются, вырабатывают групповые формы поведения, формируют лидерство и нормы, поддерживают сплоченность, регулируют конфликты, оказывают давление, прекращают свое существование. Совокупность динамических процессов взаимодействия, которые происходят в группе в единицу времени и означают движение группы от одной стадии к другой, называется групповой динамикой. Исследования групповой динамики имеет важное практическое значение для изучения вопросов формирования группового мнения, лидерства, принятия групповых решений.

Социальные общности. Понятие «социальная общность» чаще всего определяется в социологии через понятие социальной группы. Так, например, население крупного города или региона вне контекста социального взаимодействия есть множество изолированных друг от друга индивидов. Если рассмотрим эту популяцию как социальную группу, объединение опосредованно взаимодействующих людей с общей исторической судьбой, определенной культурой, территорией, социальными связями, то получим пример социальной общности. Следовательно, социальная общность - это большая, массовая социальная группа.

По каким признакам создаются такие ассоциации? Это может быть и территория проживания, и религиозная ориентация, и этническая принадлежность, и место в социально-классовой и демографической структуре общества. Словом, можно говорить о жителях России, христианах, русских, рабочих, молодежи как о социальных общностях.

Для социальных общностей, в отличие от социальных групп, характерны бесструктурность, организационная аморфность, неустойчивость, недостаточная определенность границ, неоднородность состава, неспособность выступать в качестве составной части более широких социальных систем.

Маргиналы и проблемы маргинализации. Теории социальных групп и общностей, социальной стратификации и мобильности позволяют описать явление в жизни современного классового общества, получившее название маргинальность, а также сами маргинальные группы.

Вертикальная и горизонтальная мобильность, переход из одной социальной страты, группы или общности в другую вынуждают людей преодолевать социокультурные барьеры. Эти барьеры особенно заметны между сельскими и городскими жителями, между богатыми и бедными, элитой и «простым народом», образованными и необразованными людьми. В силу ряда экономических, социокультурных, этнических, психологических причин преодолеть такие препятствия и адаптироваться к новым условиям жизни удается не всем.

Феномен нахождения между двумя субкультурами, связанный с перемещением человека в социальном пространстве, называется в социологии маргинальностью. Маргиналы - это индивиды, утратившие свой прежний социальный статус, лишенные возможности заниматься привычным видом деятельности и, кроме того, оказавшиеся неспособными адаптироваться к новой среде той страты или общности, в рамках которой они формально существуют. Система ценностей маргиналов, сформированная в привычной культурной среде, является весьма устойчивой, и с трудом поддается вытеснению новыми нормами и принципами. Усилия, предпринимаемые маргиналами для адаптации к новым условиям, порождают серьезные внутренние противоречия, вызывают стрессы, внутриличностные, ролевые и межличностные конфликты. Поведение маргинала обычно отличается крайностями: он либо агрессивен, либо пассивен, легко преступает нравственные и правовые нормы, способен на непредсказуемые действия. В положении маргиналов оказываются мигранты, жители деревни, переехавшие в город, солдаты-новобранцы, заключенные с первой судимостью.