- •§5.1. Социальные группы и общности

- •Р Два человека (одна связь) Три человека (три связи) азмеры групп и связи между их членами

- •§5.2. Социальные институты: понятие, признаки, типы

- •§5.3. Социальные организации: понятие и основные элементы. Эффект синергии

- •§5.4. Сотрудники правоохранительных органов как

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VI

- •§6.1. Биологическое и социальное в человеке.

- •§6.2. Социализация: понятие, агенты,

- •§6.3. Специфика и значение правовой социализации

- •§6.4. Основые теории личности

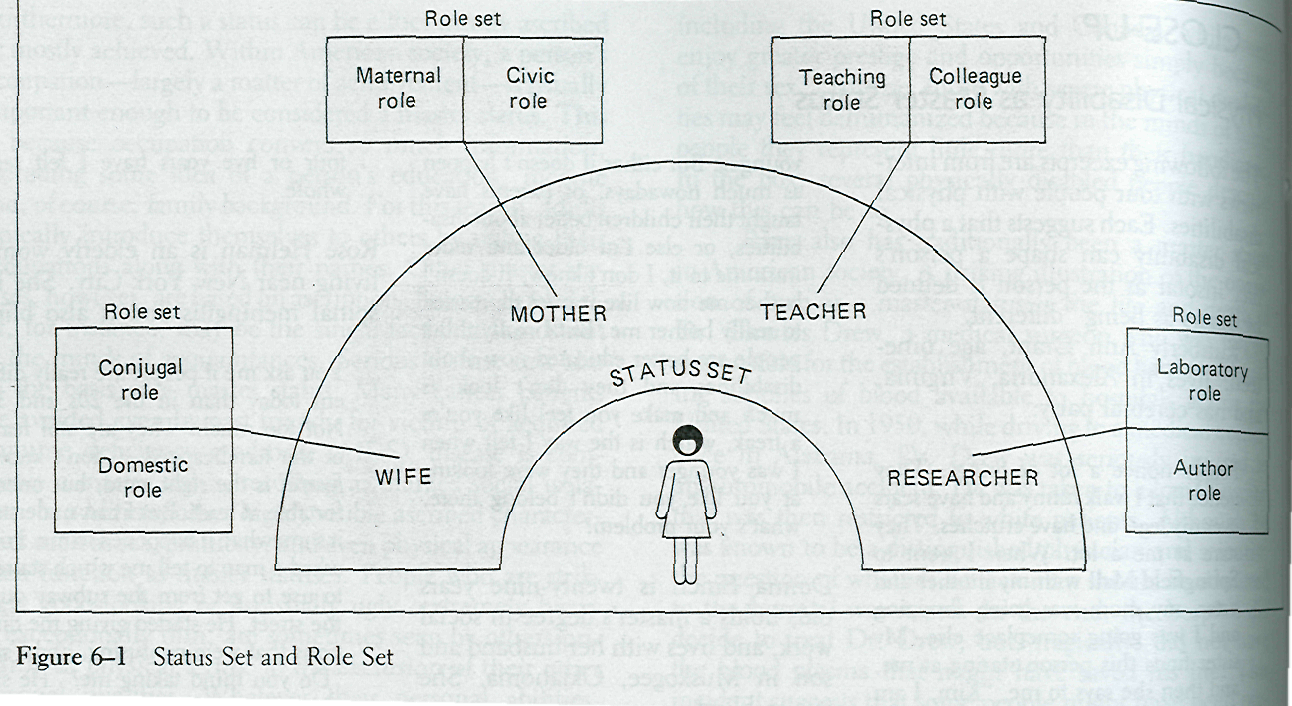

- •Статусный и ролевой наборы

- •§6.5. Личность и социальная среда

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VII

- •§7.1. Теория «социального действия»

- •§7.2. Общая теория социального действия т.Парсонса: объективистская перспектива анализа

- •§7.3.Теория социального обмена дж.Хоманса: анализ на основе психологического редукционизма

- •§7.4. Социальное действие с позиций символического интеракционизма и этнометодологии: субъективистская перспектива анализа

- •§7.5. Теория коммуникативного действия ю.Хабермаса: интегративная перспектива анализа

- •§7.6. Социальная связь: понятие, структура, типы

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Ответы на контрольные тесты по всему лекционному курсу «основы социологии»

- •Основы социологии для юристов курс лекций

- •420108, Г. Казань, ул.Магистральная, 35

Статусный и ролевой наборы

матери

мать

учитель

Роль

супруги

Роль

матери

Роль

гражданина

Роль

коллеги

Роль

наставника

исследователь

Роль

члена

семьи

жена

Роль

исследователя

Роль

автора

Ролевое поведение означает реальное, фактическое поведение, практическое воплощение той или иной социальной роли. Так, хорошо известно, что не все преподаватели могут образцово читать лекции, не все сотрудники ОВД образцово выполняют свои обязанности. Реализация роли конкретным индивидом преломляется сквозь призму его потребностей и установок, образа жизни, гендера, возраста, особенностей нервной системы, интеллектуального и культурного уровня, состояния здоровья. Так, например, известно, что молодой специалист по-иному справляется с ролью преподавателя, чем человек зрелого возраста. Это означает, что реальное поведение людей, обладающих тем или иным статусом, в силу субъективных причин несет на себе печать мозаичности и может заметно отличаться от ролевого стандарта.

В современном обществе социализация личности тесно связана с профессиональной карьерой, достижением социального положения, освоением все большего числа новых социальных ролей. Этот процесс часто сопровождается ролевым напряжением, то есть связан с трудностями, возникающими при выполнении ролевых обязательств, неадекватной ролевой подготовке.

Освоение социальных ролей лучше всего происходит на основе последовательного перехода от одной роли к другой в ходе предшествующего обучения. В этом случае опыт каждого жизненного этапа служит подготовкой к следующему. Такая практика обычно доминирует в традиционных обществах.

В индустриальную и постиндустриальную эпоху ролевое обучение в процессе социализации в значительной степени осуществляется прерывисто. Например, в современной городской семье детская игровая активность мало связана с задачами и работой взрослых. Очень часто молодой человек после школы и даже после получения среднего или высшего профессионального образования не знает, кем он будет в дальнейшем. Отсюда возникает множество источников ролевого напряжения: учеба в школе, в вузе; увольнение с работы, переход на другую работу, вступление в брак, рождение детей, выход на пенсию. Ролевое напряжение может быть следствием и чрезмерной ориентации на формальную сторону ролевого поведения, незнания неформальных правил реальных человеческих отношений. С этой проблемой нередко сталкиваются новобранцы в армии, молодожены, студенты-первокурсники и молодые специалисты.

Определение ролей, ролевого репертуара в целом во многом зависит от типа общества, его культуры и времени. Р.Линтон, разрабатывая ролевую теорию, ввел в научный оборот понятия «нормативной» и «модальной» личности. Нормативная личность – это та, черты которой лучше всего выражают культуру определенного общества. Этот тип больше распространен в условиях стабильного развития, когда культурное давление на личность заметно приближает ее к нормативному идеалу. В условиях быстрых социальных перемен, нестабильности статистически более распространен модальный тип личности. Его особенность в том, что он вариативен и заметно отклоняется от нормативного типа.

Таким образом, ролевая теория показывает, что каждый индивид в течение своей жизни в ходе социализации осваивает, учится исполнять различные социальные роли: ученика, слушателя, специалиста, подчиненного, руководителя. Ролевое обучение решает, по крайней мере, две важные задачи: научает человека выполнять обязанности и осуществлять права в соответствии с занимаемым статусом и социальной ролью; приобретает установки и ожидания, соответствующие данной роли. Мальчик, подражая роли своего отца, больше осведомлен о том, как должен действовать мужчина в различных ситуациях семейной жизни. Если семейные роли освоены плохо, то личность социализируется в этом отношение менее успешно. Следовательно, личность, социальное «Я» - во многом результат накопления ролевого опыта, это функция совокупности социальных ролей, которые индивид осваивает и исполняет в обществе.

Теория «зеркального Я» Ч.Кули. Ч.Кули (Cooley, 1864—1929) исследовал процесс формирования личности на основе множества взаимодействий человека с окружающим социальным миром и, прежде всего, в результате группового общения. Он показал, что формирование личности не может происходить без влияния ближайшего социального круга. Именно через отношения с другими людьми, с помощью их оценок человек устанавливает то, какой он. В процессе социальных интеракций люди создают свое «зеркальное Я», которое состоит из трех элементов: как человека, по его мнению, воспринимают другие люди; как они, по его мнению, реагируют на то, что видят; как человек отвечает на реакцию других людей. Например, если миленькой девушке ее родители и знакомые часто говорят, что она хороша собой, то в итоге она начинает ощущать себя красавицей и вести себя соответственно. Следовательно, личность – результат совокупности отражений в сознании человека реакций на него других людей.

Американские исследователи Э.Кельвин и В.Хольтсман, развивая теорию «зеркального Я», в ходе экспериментов сделали вывод, что личность, особенно взрослея, приобретает избирательное отношение к своему социальному кружению, становится более строгой при выборе индивидов, которые дают ей оценку. Теория Ч.Кули, в соответствии с которой личность развивается, прежде всего, благодаря мнениям других людей, учитывает избирательность индивида, но не берет в расчет того, что человек, начиная с определенного возраста, сам по себе активен в определении и отборе той среды, которая оказывает воздействие на формирование его «Я».

Теория «обобщенного другого». Идея создания личности в ходе социальных интеракций получила развитие в теории «обобщенного другого» Дж.Г.Мида (Mead, 1863 — 1931). Согласно концепции Мида, социальная жизнь основана на символическом обмене жестами и словами.

Мид считал, что человеческое «Я» не присуще людям от рождения. Личность не является выражением инстинктов, она конституируется в процессе социального взаимодействия, общения с использованием символических и языковых средств. Богатство и своеобразие личности зависит от широты социальных интеракций, их символического содержания.

П

КУЛИ,

Чарльз

Хортон (1864

— 1929)

—

американский социолог. Исследовал

малые группы и процессы формирования

личности, создатель теории «зеркального

Я».

о

Миду, человеческое «Я» состоит из двух

частей: «Я – сам» - творческое активно

действующее начало, субъект, меняющий

среду вокруг себя в ходе социальных

интеракций. Это воплощение реакции

личности на воздействие других людей.

«Я-меня» - это осознание человеком себя

с точки зрения других значимых для него

людей. Отсюда «обобщенный другой» - это

тот значимый человек, который олицетворяет

собой общие ценности и стандарты

поведения некоторой группы, на место

которого ставит себя индивид и представляет

то, что о нем думают другие.

о

Миду, человеческое «Я» состоит из двух

частей: «Я – сам» - творческое активно

действующее начало, субъект, меняющий

среду вокруг себя в ходе социальных

интеракций. Это воплощение реакции

личности на воздействие других людей.

«Я-меня» - это осознание человеком себя

с точки зрения других значимых для него

людей. Отсюда «обобщенный другой» - это

тот значимый человек, который олицетворяет

собой общие ценности и стандарты

поведения некоторой группы, на место

которого ставит себя индивид и представляет

то, что о нем думают другие.

В

МИД,

Джорж

Герберт (1863

— 1931)

—

американский

философ-идеалист, социолог и социальный

психолог,

создатель теории «обобщенного другого».

П

о

мысли Г.Блумера, развивавшего идеи и

социальную концепцию Дж.Мида, люди

интерпретируют слова, жесты, действия

других с целью поиска и принятия их

смысловых значений. Таким образом, в

рамках символического интеракционизма

личность – продукт межличностного

обмена символами, процесса смысловых

интерпретации и определений.

о

мысли Г.Блумера, развивавшего идеи и

социальную концепцию Дж.Мида, люди

интерпретируют слова, жесты, действия

других с целью поиска и принятия их

смысловых значений. Таким образом, в

рамках символического интеракционизма

личность – продукт межличностного

обмена символами, процесса смысловых

интерпретации и определений.

Психоаналитическая теория личности З.Фрейда (Freud, 1856 - 1939). Фрейдизм исходит из приоритета природы человека и в этом смысле противоположен рассмотренным выше собственно социологическим концепциям личности. Биологическое составляет значительную, преобладающую, но не единственную составляющую в структуре личности человека. По Фрейду, человек находится в постоянном конфликте с обществом, поскольку социальные запреты и ограничения, накладываемые культурой, постоянно блокируют его биологические побуждения в любви и агрессии.1

В основе человеческих желаний и действий лежат два основных природных начала: сексуальный инстинкт «Эрос», притягивающий людей друг к другу, и агрессивный - «Танатос» - источник смерти и разрушения. Эти инстинкты, а также влияние культуры и социальной среды формируют личность.

Фрейд выделяет в структуре личности три основных компонента.

« Оно» (лат. Id) - представляет собой большую часть личности, в рамках которой властвуют бессознательные сексуальные и агрессивные инстинкты, данные человеку от природы. «Оно» содержит все «унаследованное, все то, что есть при рождении, что заложено конституцией». На этом уровне действует принцип удовольствия и функционируют первичные процессы мышления.

«

ФРЕЙД,

Зигмунд

(1856

— 1939)

—

австрийский

психиатр, психолог, создатель

психоаналитической теории. Ввел в

научный оборот термин «бессознательное». Я»

(лат. Ego)

- это та часть личности, которая находится

в контакте с внешним миром, социальной

реальностью и развивается из «Оно». Это

компонент-посредник, который окультуривает

природные инстинкты. В ее основе лежит

сознательный контроль, постепенно

развивающийся у индивида и позволяющий

ему находить компромиссные решения.

Например, между удовлетворением желания

постоянно получать удовольствие и

осознанием моральных и правовых

ограничений, которые накладывает

общество. На этом уровне действует

принцип реальности и функционируют

вторичные процессы мышления.

Я»

(лат. Ego)

- это та часть личности, которая находится

в контакте с внешним миром, социальной

реальностью и развивается из «Оно». Это

компонент-посредник, который окультуривает

природные инстинкты. В ее основе лежит

сознательный контроль, постепенно

развивающийся у индивида и позволяющий

ему находить компромиссные решения.

Например, между удовлетворением желания

постоянно получать удовольствие и

осознанием моральных и правовых

ограничений, которые накладывает

общество. На этом уровне действует

принцип реальности и функционируют

вторичные процессы мышления.

«Сверх-Я» (лат. Super Ego) развивается из «Я». Это хранилище моральных и иных социально-нормативных установлений, ценностей и правил поведения, принятых в обществе, которые интернализируются индивидом. С развитием «Сверх-Я» человек начинает понимать и оценивать мир в морально-правовых категориях. Этот компонент личности осуществляет роль цензора. Он дает нравственную оценку действиям индивида.

Если «Я» удается балансировать между противоречащими друг другу «Оно» (желания) и «Сверх-Я» (осознание долга, моральных норм и ограничений), то личность развивается гармонично. Например, компромиссные решения в сексуальной сфере приводят к женитьбе (замужеству), агрессивность реализуется в спортивных состязаниях, конкурентной борьбе. Драки и насилие социально неприемлемы и выбор спортивного состязания - отменный компромисс для удовлетворения агрессивных побуждений.

Компромиссы нередко принимают форму «сублимации», то есть переориентации энергии желаний на общественно приемлемые формы деятельности (например, художественное или научное творчество). Если компромисс достичь не удается социально приемлемым образом, то, несмотря на давление «репрессии» (попыток общества контролировать побуждения человека), личность формируется аномально, реализуя, в том числе, и различные практики девиантного поведения.

Критической фазой формирования личности, по Фрейду, выступает детство. Неслучайно психоанализ особое внимание уделяет изучению эмоциональной жизни ребенка. Отношения между детьми и родителями рассматриваются как важнейшее условие успешной социализации личности, ее адаптации к самостоятельной жизни в обществе. Ведь именно на этом этапе регулярно возникающий дисбаланс желаний и социальных ограничений служит источником многих социальных и психологических проблем, которые сопутствуют впоследствии личной жизни взрослого человека.

Т

юНГ,

Карл Густав

(1875 —

1961) —

швейцарский психолог и психиатр. Создал

свой вариант психоаналитического

учения – аналитическую психологию.

Ввел в научный оборот термин «архетип». еория

личности З.Фрейда имеет большое значение

для социологии личности, криминологии.

Особенно ценными концептами являются

положения об интернализации моральных

и правовых норм, дисбалансе желаний и

социальных запретов в переходном

возрасте, постоянное воспроизводство

которого нередко служит основой для

сексуальных преступлений и хулиганства.

еория

личности З.Фрейда имеет большое значение

для социологии личности, криминологии.

Особенно ценными концептами являются

положения об интернализации моральных

и правовых норм, дисбалансе желаний и

социальных запретов в переходном

возрасте, постоянное воспроизводство

которого нередко служит основой для

сексуальных преступлений и хулиганства.

К.Юнг (Jung, 1875 — 1961), развивая теорию личности, обращает внимание на роль бессознательного в вопросах формирования личности. Согласно Юнгу, бессознательное многослойно: за личностным бессознательным, где содержатся, в основном, эмоционально окрашенные комплексы (неосознаваемые аффективные состояния, заряженные психической энергией), стоит более глубокий слой коллективного бессознательного, в котором сосредоточены архетипы. Юнг показывает наличие в бессознательном человека неких вечных праформ, которые выходят на поверхность сознания в состоянии транса, экстаза, в видениях и галлюцинациях. Он раскрывает феномен множественности личности. Его Я-концепция многое объясняет в духовном развитии личности, раскрывает «темные глубины» души человека, используя древние религиозно-мифологические образы.

Юнгинианство весьма ценно для понимания природы личности, поскольку подчеркивает, что необходимо знать и учитывать влияние на формирование личности не только современного состояния общества, его культуры, но и всей социальной истории человека. Ведь именно скрытый социокультурный контекст, сформировавшийся в глубине веков и отраженный в архетипах коллективного бессознательного, задает многие основы ценностных ориентаций, вкусов, идеалов и эттитьюдов личности современного человека.

Резюмируя, следует отметить, что основные социальные черты личности человека формируются под влиянием следующих факторов: структурных (статусы, роли, социальные отношения и взаимодействия, принадлежность к классу, социальному кругу, группе: семья, профессиональное сообщество, этническая общность); социокультурных (нормативная и модальная личности, индивидуальный, групповой и массовый опыт социализации); антропо-психологических (наследственность и генетические данные, разнообразие темпераментов, врожденных способностей, психических состояний и комплексов).