- •§5.1. Социальные группы и общности

- •Р Два человека (одна связь) Три человека (три связи) азмеры групп и связи между их членами

- •§5.2. Социальные институты: понятие, признаки, типы

- •§5.3. Социальные организации: понятие и основные элементы. Эффект синергии

- •§5.4. Сотрудники правоохранительных органов как

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VI

- •§6.1. Биологическое и социальное в человеке.

- •§6.2. Социализация: понятие, агенты,

- •§6.3. Специфика и значение правовой социализации

- •§6.4. Основые теории личности

- •Статусный и ролевой наборы

- •§6.5. Личность и социальная среда

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Глава VII

- •§7.1. Теория «социального действия»

- •§7.2. Общая теория социального действия т.Парсонса: объективистская перспектива анализа

- •§7.3.Теория социального обмена дж.Хоманса: анализ на основе психологического редукционизма

- •§7.4. Социальное действие с позиций символического интеракционизма и этнометодологии: субъективистская перспектива анализа

- •§7.5. Теория коммуникативного действия ю.Хабермаса: интегративная перспектива анализа

- •§7.6. Социальная связь: понятие, структура, типы

- •Задания и вопросы для дискуссии

- •Литература

- •Ответы на контрольные тесты по всему лекционному курсу «основы социологии»

- •Основы социологии для юристов курс лекций

- •420108, Г. Казань, ул.Магистральная, 35

§6.4. Основые теории личности

Социологическое изучение личности, проблем социализации и ресоциализации опирается на ряд макро- и микросоциологических теорий.

Все они обладают относительным равенством объяснительного потенциала, взаимно дополняют друг друга, невзирая на то, что созданы в рамках различных социологических парадигм. На макросоциологическом уровне целое важнее части, структурные и групповые аспекты – предпочтительнее межличностного взаимодействия. При этом личность рассматривается как социальный тип, продукт общества, его структуры, культуры, истории, социальных отношений. Макросоциологические интерпретации личности характерны для марксизма и функционализма. Наиболее ярко они представлены в работах К.Маркса, Э.Дюркгейма, Т.Парсонса, Р.Мертона. Микросоциологические исследования личности Ч.Кули, Дж.Г.Мида привели к созданию теорий «зеркального Я» и «обобщенного другого». Микросоциологическое понимание личности широко представлено в социопсихологических концепциях З.Фрейда, Ж.Пиаже, К.Юнга.

Марксистская теория личности. Марксистское понимание личности исходит из постулатов исторического материализма. Личность в рамках этой теории определяется как продукт, результат, совокупность общественных отношений. Здесь главный акцент в процессах социализации делается на взаимодействии личности и общества, детерминирующей роли в этом взаимодействии определенных общественных отношений. Человек таков, каково его окружение, его социальная среда. В марксизме личность рассматривается и как активный субъект социальных отношений, меняющий их и творящий историю. Материалистическое понимание без адекватного учета активности человеческого начала приводит к одностороннему пониманию личности как олицетворения, отождествления определенных социальных отношений. Последователи К.Маркса А.Грамши, Д.Лукач выдвигали свои концепции, в которых обосновывали более активное и автономное субъективное начало, решающее значение придавали самоопределению личности в системе экономических отношений.

Ролевая теория личности (Р.Минтон, Р.Мертон, Т.Парсонс, Т.Шибутани). В основе ролевой теории лежат понятия о таких структурных характеристиках общества, как статус и социальная роль, и их влиянии на процесс социализации.

Социальный статус. Каждый человек состоит в большом количестве социальных групп, отличается своим положением в них и обществе в целом, что определяет его права, привилегии и обязанности. Так, министр внутренних дел имеет самое высокое служебное положение в системе своего ведомства, но, тренируясь в спортивном клубе наряду с другими членами организации, выступает рядовым спортсменом.

Социальный статус – это положение индивида или группы в социальной системе. Статус как обобщенная характеристика социального положения индивида в обществе охватывает: профессию, квалификацию, должность, материальное положение, национальность, религиозную ориентацию, возраст, семейное положение.

В статусе фиксируется набор конкретных действий, которые должен выполнять человек в данной социальной группе, и тех условий или прав, которые должны быть ему предоставлены для осуществления деятельности. Множество социальных групп, позиций и функций обуславливают и множество социальных статусов. Выделяют генеральные, предписанные и приобретенные статусы.

Генеральный статус определяет фундаментальные права и обязанности индивида. Например, генеральным является статус гражданина России. Генеральные статусы образуют фундамент статусной позиции личности.

Предписанный статус означает положение индивида, навязанное ему обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности. Это и гендер (социальный пол), и этничность, и социальное происхождение, и место рождения. В традиционных обществах статусы чаще всего являются предписанными.

Приобретенный статус – это характеристика социальной позиции индивида, добытой им самостоятельно за счет собственных усилий. Это статус профессора, офицера, учителя, супруга. Достигаемый статус максимально обеспечивает исполнение социальных ролей на базе индивидуальных способностей. Приобретенные статусы чаще распространены в индустриальных или постиндустриальных обществах.

Статусы могут быть формальными и неформальными. Например, директор предприятия - это формальный статус. В то же время среди друзей руководитель может быть «душой компании». В этом состоит его неформальный статус. Как правило, должность характеризует главный социальный статус личности. Он определяется как со стороны общества, так и со стороны индивида. Иногда эти определения со стороны общества и индивида не совпадают, что может иметь драматические последствия (например, предприниматель считает, что главное - это имущественное положение, а для образованных людей решающее значение имеет уровень культуры, разносторонние знания). Малообразованный человек с высоким доходом может быть отвергнут в профессиональной среде.

Социальная роль. Понятие «социальная роль» было введено в научный оборот в начале XX века в работах Э.Дюркгейма и М.Вебера. Оно получило широкое распространение в социологических теориях функционалистской и интеракционистской направленности (Т.Парсонс, Р.Мертон, Р.Липтон, Т.Шибутани, Дж.Мид), стало центральным в социологии и социальной психологии, но пользуются им ученые «довольно-таки свободно». В нашей стране ролевая концепция личности разрабатывалась в трудах И.Кона, В.Ядова, Е.Ануфриева и др.

Социальные роли широко реализуются в повседневной практике людей. Как здесь не вспомнить гениального У.Шекспира, который писал:

«Весь мир - театр

В нем женщины, мужчины – все актеры

У них есть выходы, уходы.

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той

М

ладенец,

школьник, юноша, любовник,….».

ладенец,

школьник, юноша, любовник,….».

Т

«Весь

мир - театр

В

нем женщины, мужчины – все актеры»

Нередко в определениях социальной роли исследователи рассматривают ее как функцию социализации (Дж.Мид), в аспекте ее значения для детерминации социальных явлений (И.Блумер, Дж.Морено) как социально-типическую систему поведения в данном обществе для выполнения определенной социальной функции (Р.Х.Шакуров).

Представляется, что социальная роль в большей мере выступает как определенная модель поведения, производная от статуса, за которым стоит та или иная общественная группа. Она характеризует тип поведения, который ожидается от носителя того или иного статуса. Неслучайно И.Кон уточняет, что «социальная роль – это то, что ожидается в данном обществе от всякого человека, занимающего определенное место в социальной системе».4 Если известен социальный статус конкретного человека, то не трудно уточнить, какой именно набор типичных действий и свойств необходим для реализации тех функций, которые вытекают из его статусной позиции.

В этом смысле наиболее удачным представляется определение Р.Линтона, по мнению которого социальная роль - это ожидаемое типичное поведение человека, связанное с его статусом.5

В данном случае роль рассматривается как предписанный стандарт поведения, обязательный для представителей определенной группы, фактически, в силу системы ее социальных норм. Подобная модель отражает достаточно распространенное функционалистское понимание социальной роли. Все социальные роли относительно стабильны, а люди со временем меняются. Каждая роль задает своему исполнителю определенные поведенческие границы. Диапазон «ролевой свободы» может быть большим или меньшим - это во многом зависит от статуса. Причем, чем выше социальное положение индивида в группе или обществе, тем более нетипично он реализует свои ролевые предписания. Как говорили древние: Quod licet Jovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, то не позволено быку).

Социальные роли, как и статусы, могут закрепляться формально (например, в законе или ином правовом акте), а могут носить и неформальный характер. Социальная роль уже социального статуса, к которому она привязана. Так, социальная роль профессора как носителя определенного социального статуса - это, прежде всего, то, что он должен читать лекции студентам, вести исследовательскую работу, участвовать в научных дискуссиях.

Если статус определяет совокупность прав и обязанностей, то роль – это типичные действия в рамках системы ожиданий, определяемых этой совокупностью. Можно сказать, что каждый статус из соответствующего набора проявляется в виде «веера» ролей или «ролевого набора», по терминологии Р.Мертона. Например, некая женщина имеет статусный набор (жена, мать, преподаватель, исследователь) и одновременно играет роль члена семьи, супруги, матери, гражданина, наставника, коллеги, исследователя, автора. (См. схема 4).

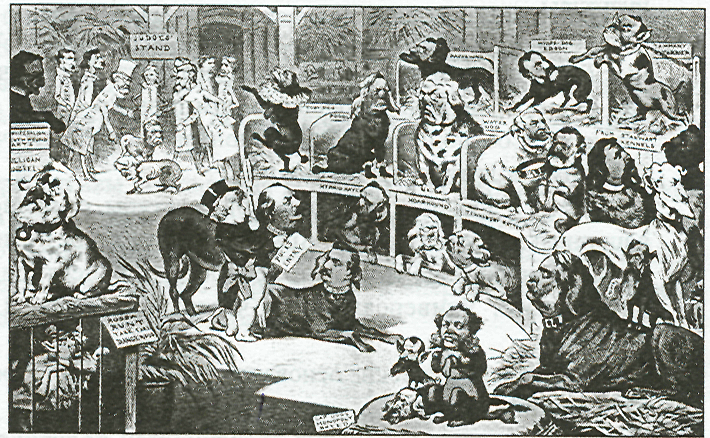

Схема 4