- •1. Предмет, метод, задачи и функции истории психологии. Методологические принципы историко-психологического познания. Понятие о категориальном анализе (м.Г.Ярошевский).

- •2. Условия, закономерности и детерминанты развития научных психологических знаний. Проблема периодизации истории психологии.

- •Учение о душе и психических процессах в античном атомистическом материализме.

- •Психологические аспекты учения о душе в философии Платона.

- •Философско-психологические вопросы познания у Платона.

- •Личность и психологические воззрения Сократа. Сократическая беседа.

- •7. Проблема аффектов в античной психологии (Аристотель, стоики).

- •8. Учение Аристотеля о душе, ее видах и способностях.

- •9. Представления Аристотеля о познавательных и движущих способностях души.

- •10. Учение Аристотеля о действии и поступке. Практическое назначение учения.

- •11. Психологические взгляды Эпикура и их развитие в философской поэме Лукреция «о природе вещей».

- •12. Вклад античных врачей в учение о душе.

- •13. Важнейшие тенденции в развитии представлений о душе в период поздней античности.

- •14. Состояние психологического знания в Средние века.

- •15. Философско – психологическая мысль эпохи Возрождения.

- •16. Новый взгляд на понимание души в филос-ии ф. Бэкона.

- •17. Психофизическая проблема и ее решение в философии р.Декарта. Дуализм Декарта.

- •18. Учение Декарта о душе. Определение мышления.

- •19. Учение Декарта о теле. Идея рефлекса.

- •20.Психофизиология страстей души в философско-психологической системе р.Декарта.

- •21.Детерминизм и свобода в этико-психологическом учении б.Спинозы о человеке. Психология аффектов.

- •22. Психофизическая проблема у Декарта и Спинозы: сравнительный анализ.

- •25.Исторический смысл полемики г.Лейбница с Дж.Локком.

- •1690 – «Опыт о человеческом разумении».

- •3 Линии дискуссии:

- •26. Становление эмпирической психологии во Франции в XVIII в. (э.Кондильяк, ж.Ламетри, к.Гельвеций, д.Дидро, ж.Ж.Руссо).

- •27.Становление ассоциативной психологии в XVIII в. (Дж.Беркли, д.Юм, д.Гартли). Развитие ассоциативной психологии в XIX в. (т.Браун, Дж.Милль, Дж.Ст.Милль, а.Бэн, г.Спенсер).

- •28. Рациональная и эмпирическая психология Хр.Вольфа, ее критика и.Кантом.

- •29. Психологические идеи и.Канта.

- •30. Психологическая мыль в России в 18 в.

- •31. И.Ф. Гербарт как основатель немецкой эмпирической психологии.

- •32. Естественнонаучные предпосылки превращения психологии в самостоятельную науку.

- •33.Значение эволюционной концепции ч.Дарвина для психологии.

- •34. Психологическая система в. Вундта. Историческая роль в. Вундта в развитии психологии.

- •35. Психология акта ф. Брентано. Развитие идей ф. Брентано в психологии.

- •36. Структурная психология э. Титченера.

- •37. Психологическая концепция у. Джеймса. Роль у.Джеймса в становлении функционализма.

- •38. Функционализм. Значение функционализма для становления прикладной психологии.

- •39. Метод интроспекции в историческом освещении (в.Вундт, э.Титченер, вюрцбургская школа).

- •1. Аналитическая интроспекция (Вундт, Титченер)

- •2. Систематическая интроспекция (Вюрцбургская школа о.Кюльпе)

- •3. Феноменологическая (гештальтпсихология)

- •40. Экспериментальные исследования памяти г.Эббингауза.

- •41. Исследования мышления в Вюрцбургской школе.

- •42. Программа построения психологии и.М. Сеченова. Полемика и.М. Сеченова с к.Д. Кавелиным.

- •43. Эволюция взглядов Бехтерева в.М. Развитие идей Бехтерева в Петербургской психологической школе (б.Г. Ананьев, а.Ф. Лазурский, в.М. Мясищев).

- •Александр Федорович Лазурский

- •Развитие идей Бехтерева в.М. В концепции Мясищева

- •44. Направления русской психологии конца 19 – начала 20 века.

- •45. История возникновения психологии индивидуальных различий. Исследования ф.Гальтона.

- •46. Становление и развитие прикладной психологии конца XIX – начала XX веков.

- •47. Методологический кризис в психологии. Анализ кризиса (Выготский, Рубинштейн).

- •48. Бихевиоризм Дж.Уотсона.

- •49. Направления необихевиоризма.

- •50.Становление и этапы развития психоанализа з.Фрейда. История психоанализа в России.

- •51.Аналитическая психология к.Юнга.

- •52.Индивидуальная психология а.Адлера.

- •53. Психологическая концепция французской социологической школы.

- •54.Направления неофрейдизма (к.Хорни, э.Фромм).

- •55. Описательная и понимающая психология в.Дильтей и э. Шпрангер.

- •56. Гештальтпсихология: предмет, метод, области исследования, основные понятия.

- •57. Отечественная психология 20-х гг. XX века.

- •58. Психологические взгляды г.И. Челпанова.

- •59. Реактология к.Н.Корнилова.

- •Вопрос 60. Психологические взгляды Басова.

- •61. Этапы научного творчества л.С.Выготского.

- •62. Культурно-историческая концепция л.С. Выготского.

- •63. Деятельностный подход в психологии: варианты, проблемы, современное состояние.

- •Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий Гальперина.

- •2. Субъектно-деятельностная концепция Рубинштейна.

- •64. Вехи научной биографии и основные положения психологической теории Рубинштейна с.Л.

- •65. Вехи научной биографии а.Н.Леонтьева. Психологическая теория деятельности анл.

- •66. Научная биография, основные понятия психологической теории п.Я.Гальперина.

- •1. Новое понимание предмета психологии

- •2. Показана объективная необходимость психики

- •3. Определен объективный признак психики

- •4. Проанализирована эволюция психики в животном мире

- •5. Рассмотрены итоги антропогенеза (отмирание инстинктов) и показано их значение

- •6. Разграничены понятия биологического, органического, социального в психике человека

- •7. Введено новое учение о методе исследования

- •67. Этапы развития отечественной психологии в хх веке. Научные школы советской психологии.

- •68. Важнейшие направления мировой психологии второй половины XX века (когнитивная психология, гуманистическая психология, логотерапия в. Франкла).

- •1. Философские корни и первые шаги.

- •2. Основные принципы ранней когнитивной психологии:

42. Программа построения психологии и.М. Сеченова. Полемика и.М. Сеченова с к.Д. Кавелиным.

И.М.Сеченов (1829 - 1905): окончит инженерное училище и мед. факультет.

Одновременно с Вундтом выступил с программой построения психологии.

Исторический фон в России: острые дискуссии по коренным мировоззренческим вопросам (проблема души, свободы воли и т.п.), традиционный приоритет к работе над этическими, нравственными проблемами + стремление к разработке ЕН (естественно-научной) психологии. И Сеченов осуществляет ряд работ, направленных на разрешение труднейших психологических проблем.

Свою задачу определяет так: объяснение через рефлекс всей деятельности человека (и его высшей активности – свобода воли, нравственности). Хотел объяснить проявления высшее произвольности научным путем (а не управлять, как у бихевиористов). Понятие рефлекса используется в качестве модели, образца, в котором выражена органическая связь организма со средой. Идея в том, что в психологии произошло отделение психического от реальных связей в жизни, он хочет вернуть психологии целостное описание. Новое представление о психике и задачах психологии как науки. Может считаться основоположенником отечественной научной психологии. Предмет психологии: «она не может быть ничем иным, как наукой о происхождении психических деятельностей».

Основные работы:

- «Рефлексы головного мозга» (1863): формулировка рефлекторной теории в приложении к проблеме произвольных и непроизвольных движений;

- «Кому и как разрабатывать психологию» (1873): в полемике с Кавелиным излагается программа построения психологии, взгляды на предмет, метод, задачи;

- «Элементы мысли» (1878): естественно-научная разработка проблемы мышления.

Яркость как ученого, так и личности. Повлиял на мировоззрение целого поколения.

Стажировался за границей в области физиологии и выполнил ряд блестящих работ. В том числе открытие, повлиявшее на его судьбу в науке (открытие центрального торможения). Это позволило пересмотреть классическую схему УР, важнейшим блоком которого теперь выступило центральное торможение («задерживающее» влияние одного из центров головного мозга на двигательную активность организма) и предложить ЕН трактовку проблемы свободы воли. (Центральное торможение объясняло способность человека во имя высших нравственных принципов противостоять внешним влияниям, а не механически на них реагировать).

«Рефлексы головного мозга»

Самая известная работа, уже в области психологии. Отрицал существование нематериальной души, доказывая, что психические процессы являются рефлексами разной степени сложности (рефлекторная теория психического).

Вся психическая деятельность выражается внешними признаками, мышечными движениями; их, в свою очередь, можно разделить на невольные и произвольные.

Невольные движения: 1. чистые рефлексы (с ними все ясно, т.к. психический элемент вовсе отсутствует); 2. задержанные невольные движения (объясняются механизмом центрального торможения); 3. движения с усиленным концом (испуг, наслаждение). Испуг – такое же последствие раздражения нерва; м-м испуга сам устроен по типу рефлекторных аппаратов (есть окончания чувствующих нервов, и начало двигательных). Короче, пишет, что впервые явление психическое вводится в цепь рефлекторных механизмов!

То же и с наслаждением: например, при голоде рефлексы с соответствующих центров связаны с мышцами, оттягивающими мышцы рта вниз (при голоде) – тогда при запахе пищи будет кислая мина, если вверх – улыбка (при насыщении).

ВЫВОД: все невольные движения объясняются механизмом рефлекса.

Произвольные движения: та же схема!

- представление есть акт рефлекторный

(зрит., слуховое внимание – это невольные

движения. Ассоциация представлений=рефлексов

дает знание в его элементарной форме.

А знания и будут занимать центральное

место в механизме этих рефлексов. И

ассоциация = последовательность

рефлексов. (Марцинковская пишет, что

это прообраз интериоризации).

представление есть акт рефлекторный

(зрит., слуховое внимание – это невольные

движения. Ассоциация представлений=рефлексов

дает знание в его элементарной форме.

А знания и будут занимать центральное

место в механизме этих рефлексов. И

ассоциация = последовательность

рефлексов. (Марцинковская пишет, что

это прообраз интериоризации).

- рефлекторная природа самосознания (с помощью тьмы ощущений субъективного характера – мышечных, чувства голода и т.п. – происходит дизассоциация себя и других).

- врожденность физиологических механизмов памяти. А повторение ощущения=рефлекса закрепляет следы. («Слуховая память есть даже у попугая, следовательно, в ее основе не может лежать ничего высокого»).

ВСЕ эти психические акты рефлекторны по природе. Следовательно, рефлекторность произвольных движений.

Произвольные движения также могут задерживаться. Мысль суть задержанное движение! Чувственное возбуждение есть, а мышечного нет!

Таким образом, схема психического процесса та же, что и схема рефлекса: берет начало во внешнем воздействии, продолжается центральной деятельностью, заканчивается движением, поступком, речью (мышечное движение, мать его). То есть, первооснова поступков не мотивы, но внешнее воздействие. «Сеченов пытается вырвать психологию из замкнутого мира внутреннего сознания».

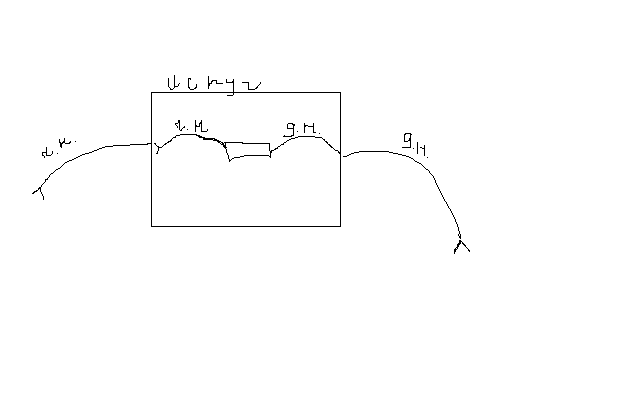

Рефлекторный принцип не означает сведения психического к физиологическому, но о сходстве по структуре и происхождению! (См. рис.) Психика сохраняет свою качественную, не сводимую к физиологическому, характеристику.

Эта работа, отвечавшая ожиданиям общества, его чаяниям, стала настоящим культурным событием. Повсюду в России заговорили о Сеченове. Маленькая газета «Медицинский вестник», которую до тех пор читали лишь врачи, стала переходить из рук в руки. Идеи Сеченова впитывало молодое поколение, подготовленное к их восприятию чтением иностранной научной литературы. Общество ждало подобной работы, поэтому сразу, почти безоговорочно ее приняло, при этом даже несогласные с ней не осмеливались в тот момент ее критиковать. Сеченов угадал общественные ожидания, которые совпали с его собственными научными интересами. Он отвечал на главные вопросы - что такое человек, как объясняется формирование его нравственности с позиций естественной науки, которая доказывала несомненную практическую пользу психологии, делала ее не отвлеченным теоретическим мудрствованием, а реальным инструментом, помогающим воспитывать и обучать человека.

Известность Сеченова росла вследствие распространения слухов о том, что он - прототип Кирсанова в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». После этого он сразу же был признан новым человеком, которому нужно подражать. Ученый, однако, вовсе не искал популярности, даже избегал ее, так как к его репутации среди студентов примешивалась политическая нота, что было совершенно не в его вкусе. Он действительно был либерально настроен, но чужд политическим увлечениям. Его страстная любовь к науке заставила его несколько отстраниться от политических споров, что отдалило его от революционно настроенной молодежи.

Однако популярность взглядов Сеченова не отменяла попыток ученых построить новую позитивную психологию, оставаясь в русле гуманитарных наук, прежде всего философии.

«Кому и как разрабатывать психологию»

Написана в связи с появлением книги историка и публициста Кавелина «Задачи психологии» (1872). Разрабатывая проблему личности и ее взаимоотношения с обществом, сформулировал собственное понимание психологии как самостоятельной науки. Понимал человека как существо социальное, культурное (культурно-исторический подход). Дал позитивную критику подхода Сеченова. Признавая материальную основу психического, выступил против сведения психического к физиологическому. Выступал против понимания психологии только как естественной науки, доказывая необходимость ее связи с философией. Свойства психического: идеальность, сознательность, произвольность. Признавал недостаточность интроспективного метода, говорил о возможности изучать объективные воплощения психического – речь, худ. произведения и проч.

Но это не воплотилось в реальной исследовательской программе! За что его критиковал не только Сеченов. Их полемика имела большой резонанс в обществе.

Суть полемики (тут, блин, черт ногу сломит):

- по-разному видели предмет и задачи психологии: Кавелин – философский подход, Сеченов – материалист.

- проблема метода исследования: оба против интроспекции как единственного и ведущего метода; общей была и мысль о необходимости генетического исследования психических процессов (Сеченов говорит, что сознание уже не имеет доступа к своему пониманию, когда уже сформировано). Однако, понимание психических процессов разное. Главное, с чем был не согласен Сеченов в подходе Кавелина, - это то, что существует особый психический орган, психическое зрение, являющееся инструментом познания окружающего.

- проблема трактовки свободы воли, сознания, самосознания. Марцинковская пишет, что Кавелин не понял главную идею Сеченова - интериоризацию движений мышцы, лежащую в основе развития мышления и воли. А Сеченов вот что пишет: типа, некоторые из действий человека, которые считаются наиболее произвольными, подчинены определенным законам. «Произвольность никогда не достигает размеров, нарушающих определенную правильность, законность человеческих действий». (Приписывание поступков воспитанию, среде, характеру). Пишет, что среди рефлексов есть такие, которые зависят от культуры, обучения.

- Сеченов: и психические, и физические явления имеют одну детерминацию – естественную. Кавелин был против сведения психики к биологически детерминированной. По его мнению, личность - это человек, действующий под влиянием собственной мотивации, и личность считает себя центром вселенной, а естественные науки в личностях видят лишь единицы подобных друг другу организмов. В то же время Сеченов в своих поисках объективной психологии считал, что двойная детерминация уводит ее в сторону от объективности, и потому не соглашался с Кавелиным, который искал ответ на вопрос о роли культуры в происхождении нравственности, установок и ценностных ориентации человека.

- Кавелин был против того, что поведение - это выработка условных рефлексов, так как при таком подходе на воспитание смотрят как на один из видов дрессировки. (Ср.: справедливость этого замечания в контексте истории науки – гуманистическая и экзистенциальная психология как ответ бихевиоризму!)

В тот период, т.е. в 60-70-е годы (в силу логики развития – расцвет позитивизма, ЕН), общество безоговорочно приняло программу Сеченова, положив начало построению психологии как науки о поведении, существенно отличавшейся от других психологических направлений. О программе Кавелина, так же как и о его критических замечаниях, забыли почти на 20 лет.

Резюме по Сеченову:

- развивает идеи генетического подхода («из реальных встреч ребенка с окружающим миром и складываются все основы реального психического развития»);

- представление об активном деятельностном характере чувственного познания;

- изучение целостного поведения, интегрального рассмотрения, а не психики самой по себе (называл Вундта и др. «обособителями психического»).

Недостатки:

- признавал социальную обусловленность человеческого сознания, но не смог включить эту реальность в свою программу.

Огромное влияние на психологию. Идеи развивались в работах Павлова, Ухтомского, Бернштейна и др.