- •1. Предмет, метод, задачи и функции истории психологии. Методологические принципы историко-психологического познания. Понятие о категориальном анализе (м.Г.Ярошевский).

- •2. Условия, закономерности и детерминанты развития научных психологических знаний. Проблема периодизации истории психологии.

- •Учение о душе и психических процессах в античном атомистическом материализме.

- •Психологические аспекты учения о душе в философии Платона.

- •Философско-психологические вопросы познания у Платона.

- •Личность и психологические воззрения Сократа. Сократическая беседа.

- •7. Проблема аффектов в античной психологии (Аристотель, стоики).

- •8. Учение Аристотеля о душе, ее видах и способностях.

- •9. Представления Аристотеля о познавательных и движущих способностях души.

- •10. Учение Аристотеля о действии и поступке. Практическое назначение учения.

- •11. Психологические взгляды Эпикура и их развитие в философской поэме Лукреция «о природе вещей».

- •12. Вклад античных врачей в учение о душе.

- •13. Важнейшие тенденции в развитии представлений о душе в период поздней античности.

- •14. Состояние психологического знания в Средние века.

- •15. Философско – психологическая мысль эпохи Возрождения.

- •16. Новый взгляд на понимание души в филос-ии ф. Бэкона.

- •17. Психофизическая проблема и ее решение в философии р.Декарта. Дуализм Декарта.

- •18. Учение Декарта о душе. Определение мышления.

- •19. Учение Декарта о теле. Идея рефлекса.

- •20.Психофизиология страстей души в философско-психологической системе р.Декарта.

- •21.Детерминизм и свобода в этико-психологическом учении б.Спинозы о человеке. Психология аффектов.

- •22. Психофизическая проблема у Декарта и Спинозы: сравнительный анализ.

- •25.Исторический смысл полемики г.Лейбница с Дж.Локком.

- •1690 – «Опыт о человеческом разумении».

- •3 Линии дискуссии:

- •26. Становление эмпирической психологии во Франции в XVIII в. (э.Кондильяк, ж.Ламетри, к.Гельвеций, д.Дидро, ж.Ж.Руссо).

- •27.Становление ассоциативной психологии в XVIII в. (Дж.Беркли, д.Юм, д.Гартли). Развитие ассоциативной психологии в XIX в. (т.Браун, Дж.Милль, Дж.Ст.Милль, а.Бэн, г.Спенсер).

- •28. Рациональная и эмпирическая психология Хр.Вольфа, ее критика и.Кантом.

- •29. Психологические идеи и.Канта.

- •30. Психологическая мыль в России в 18 в.

- •31. И.Ф. Гербарт как основатель немецкой эмпирической психологии.

- •32. Естественнонаучные предпосылки превращения психологии в самостоятельную науку.

- •33.Значение эволюционной концепции ч.Дарвина для психологии.

- •34. Психологическая система в. Вундта. Историческая роль в. Вундта в развитии психологии.

- •35. Психология акта ф. Брентано. Развитие идей ф. Брентано в психологии.

- •36. Структурная психология э. Титченера.

- •37. Психологическая концепция у. Джеймса. Роль у.Джеймса в становлении функционализма.

- •38. Функционализм. Значение функционализма для становления прикладной психологии.

- •39. Метод интроспекции в историческом освещении (в.Вундт, э.Титченер, вюрцбургская школа).

- •1. Аналитическая интроспекция (Вундт, Титченер)

- •2. Систематическая интроспекция (Вюрцбургская школа о.Кюльпе)

- •3. Феноменологическая (гештальтпсихология)

- •40. Экспериментальные исследования памяти г.Эббингауза.

- •41. Исследования мышления в Вюрцбургской школе.

- •42. Программа построения психологии и.М. Сеченова. Полемика и.М. Сеченова с к.Д. Кавелиным.

- •43. Эволюция взглядов Бехтерева в.М. Развитие идей Бехтерева в Петербургской психологической школе (б.Г. Ананьев, а.Ф. Лазурский, в.М. Мясищев).

- •Александр Федорович Лазурский

- •Развитие идей Бехтерева в.М. В концепции Мясищева

- •44. Направления русской психологии конца 19 – начала 20 века.

- •45. История возникновения психологии индивидуальных различий. Исследования ф.Гальтона.

- •46. Становление и развитие прикладной психологии конца XIX – начала XX веков.

- •47. Методологический кризис в психологии. Анализ кризиса (Выготский, Рубинштейн).

- •48. Бихевиоризм Дж.Уотсона.

- •49. Направления необихевиоризма.

- •50.Становление и этапы развития психоанализа з.Фрейда. История психоанализа в России.

- •51.Аналитическая психология к.Юнга.

- •52.Индивидуальная психология а.Адлера.

- •53. Психологическая концепция французской социологической школы.

- •54.Направления неофрейдизма (к.Хорни, э.Фромм).

- •55. Описательная и понимающая психология в.Дильтей и э. Шпрангер.

- •56. Гештальтпсихология: предмет, метод, области исследования, основные понятия.

- •57. Отечественная психология 20-х гг. XX века.

- •58. Психологические взгляды г.И. Челпанова.

- •59. Реактология к.Н.Корнилова.

- •Вопрос 60. Психологические взгляды Басова.

- •61. Этапы научного творчества л.С.Выготского.

- •62. Культурно-историческая концепция л.С. Выготского.

- •63. Деятельностный подход в психологии: варианты, проблемы, современное состояние.

- •Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий Гальперина.

- •2. Субъектно-деятельностная концепция Рубинштейна.

- •64. Вехи научной биографии и основные положения психологической теории Рубинштейна с.Л.

- •65. Вехи научной биографии а.Н.Леонтьева. Психологическая теория деятельности анл.

- •66. Научная биография, основные понятия психологической теории п.Я.Гальперина.

- •1. Новое понимание предмета психологии

- •2. Показана объективная необходимость психики

- •3. Определен объективный признак психики

- •4. Проанализирована эволюция психики в животном мире

- •5. Рассмотрены итоги антропогенеза (отмирание инстинктов) и показано их значение

- •6. Разграничены понятия биологического, органического, социального в психике человека

- •7. Введено новое учение о методе исследования

- •67. Этапы развития отечественной психологии в хх веке. Научные школы советской психологии.

- •68. Важнейшие направления мировой психологии второй половины XX века (когнитивная психология, гуманистическая психология, логотерапия в. Франкла).

- •1. Философские корни и первые шаги.

- •2. Основные принципы ранней когнитивной психологии:

40. Экспериментальные исследования памяти г.Эббингауза.

Немецкий психолог Герман Эббингауз, отталкиваясь от работ Г. Фехнера, первым попытался распространить объективный экспериментальный метод на исследование высших психических функций — памяти (1885) и интеллекта (1897). В своем классическом исследовании «О памяти» Эббингауз разработал основные приемы ее экспериментального исследования. Стремясь изучать память в ее «чистом виде», он использовал в качестве материала для запоминания бессмысленные слоги, в силу чего установленные им закономерности оказались справедливыми в отношении механической, а не характерной для человека смысловой памяти. Работы Эббингауза оказали решающее влияние на внедрение в психологию объективных экспериментальных методов в противовес интроспективным.

Эббингауз впервые вышел за пределы физиологического эксперимента вундтовского типа и сформулировал законы памяти на основе собственного психологического эксперимента. Память понимал как механический процесс образования следов. Как образуются новые следы? => Методическая задача: найти материал, абсолютно незнакомый испытуемому, не имеющий никаких связей с его прошлым опытом → бессмысленные слоги; разработал методику их составления и приемы подачи материалов, позволяющие однозначно оценивать результаты. Ввел 2 метода исследования памяти:

метод заучивания → испытуемому предъявляется ряд бессмысленных слогов, которые он должен заучить путем повторений до правильного безошибочного воспроизведения; показатель скорости и качества заучивания – число повторений;

метод сбережения → после того как наступило полное забывание материала, он вновь предъявлялся испытуемому; число повторений уменьшалось => заучивание дает некоторую экономию времени; заученное оставляет в памяти следы, но к ним теряется доступ.

Эббингаузом были установлены следующие факты:

Выявлен объем непосредственного запоминания, который выражается количеством единиц материала, которые человек может воспроизвести после однократного предъявления (равен 6-8 бессмысленных слогов) → важное значение для определения нарушений памяти;

При незначительном увеличении материала количество повторений, требуемых для его заучивания, возрастает во много раз => увеличение нагрузки на память приводит к снижению работоспособности.

Время, которое требуется для заучивания материалов, целесообразно разделять на несколько сроков, разделенных интервалами. Например, если материал требует 30 повторений, лучше повторять его по 10 раз в течение 3 дней, чем все 30 раз за 1 день. Данная закономерность есть «закон Йоста», выведенный в эксперименте Мюллера и Йоста (1897), в соответствии с которым более старая ассоциация больше укрепляется повторением и лучше актуализируется, чем только что образовавшая.

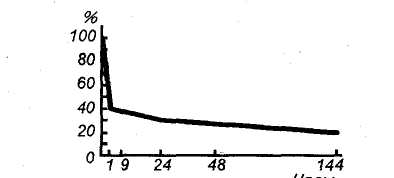

Помимо заучивания, необходимо еще и переучивание → после того, как материал выучен полностью, необходимо возвращаться к нему, чтобы он не был забыт. Забывание – такой же закономерный процесс, как и запоминание. Сразу после запоминания забывание идет быстро, затем процесс замедляется и через определенное время останавливается.

Рис.

1. Кривая забывания

Рис.

1. Кривая забывания

Данная закономерность действует не только для бессмысленных слогов, но и для осмысленной памяти.

Был обнаружен «фактор края» – ослабление связей в середине ряда предъявляемых элементов (сами элементы во всех предъявлениях были одинаковыми, менялся только их порядок).

Эббингауз использовал также в качестве запоминаемого материала осмысленные тексты. Оказалось, что для запоминания имеет значение не количество элементов, а число самостоятельных единиц => память как осмысленная деятельность, а не механическая способность запоминать любой материал.

Был обнаружен факт упражняемости памяти → тренировка в запоминании одного материала приводила к улучшению запоминания материала другого рода.

Выводы, полученные Эббингаузом, имели прикладное значение, прежде всего для педагогики.

Все это практически целиком – из учебника Ждан, но кое-что из Дормашева. Ниже – про Эббингауза из ответов по курсу Дормашева. Не знаю, стоит ли это все вместе компоновать. Я не стала этого делать, но кому интересно и важно, вот кусок из ответов по ПиВу (без моего вмешательства):

Эббингауз твердо стоял на позициях ассоцианизма.

Ассоциация – мысленная связь двух душевных образований, пережитых некогда вместе. Закон ассоциаций: появление одного такого образования неизбежно влечет появление другого.

П - образование ассоциаций. Воспоминание – это возрождающиеся психические содержания, сопровождающиеся сознанием того, что они уже переживались, существовавшие у человека когда-л. Воспроизведение – процесс возрождения в виде представлений.

Чем больше сходство элементов, тем выше связь образования ассоциаций.

Традиционное определение ассоциаций (еще у Аристотеля): учение о внутренних связях – гораздо более широкое, чем ассоционизм Эббингауза. Переход от существующих переживаний осуществляется (и в классич и у Эббингауза)

По сходству (к сходным представлениям)

По контрасту к противоположным представлениям

По пространственному сосуществованию

По временной связи (одновременность)

Методы:

Метод заучивания

Метод антиципаций

Метод угадывания

Метод сбережения

Идеального метода нет, все зависит от вопроса.

Образование ассоциаций:

Значение повторения: нужно, чтобы душевные образования часто переживались одновременно.

Влияние отдельных повторений (при запоминании ряда значительную роль играет место).

Влияние принадлежности к одному целому: должна быть зависимость, чтобы возникла ассоциация.

Накопление и распределение повторений: высокая концентрация упражнений хуже распределенности на несколько дней. Закон Йоста: из двух ассоциаций одинаковой силы одна из которых более старая при повторении лучше будет актуализироваться старая.

Внимание и интерес. При запоминании важно, чтобы внимание было сосредоточено и обращено на деятельность. Это более важны фактор, чем число повторений.

Эббингауз признает ассоциативную силу удовольствия, больше, чем неудовольствия.

Исчезание ассоциаций:

1. Исчезание отдельных членов (становятся смутными и неясными), но если впечатление не изолировано, а находится во взаимосвязи с другим представлением, более привычным, то угасание этих следов дальше не идет.

2. Ослабление ассоциативной связи: все созданные ассоциации постепенно исчезают (кривая забывания). Ассоциативная связь, созданная заучиванием сначала круто падает (более 50 % за первый час), затем продолжает падать медленно.