2. Город как урбогеосоциосистема

Город занимает определенную часть земной поверхности, имеет в составе популяцию человека с высоким показателем плотности, производственный комплекс, инфраструктуру и специфическую природную, искусственную и социально-культурную среду обитания и, таким образом, представляет собой урбогеосоциосистему, или, сокращенно, урбосистему (Голубец, 1994).

Город формируется на основе природной экосистемы, которая изменяется и функционирует под влиянием техногенных и социальных факторов. К техногенным факторам относятся архитектурно-планировочное решение городов, промышленное производство, транспортные потоки и другие виды хозяйственной деятельности. К социальным — управление функционированием городского комплекса через органы власти и средства массовой информации, демографические процессы и т.д..

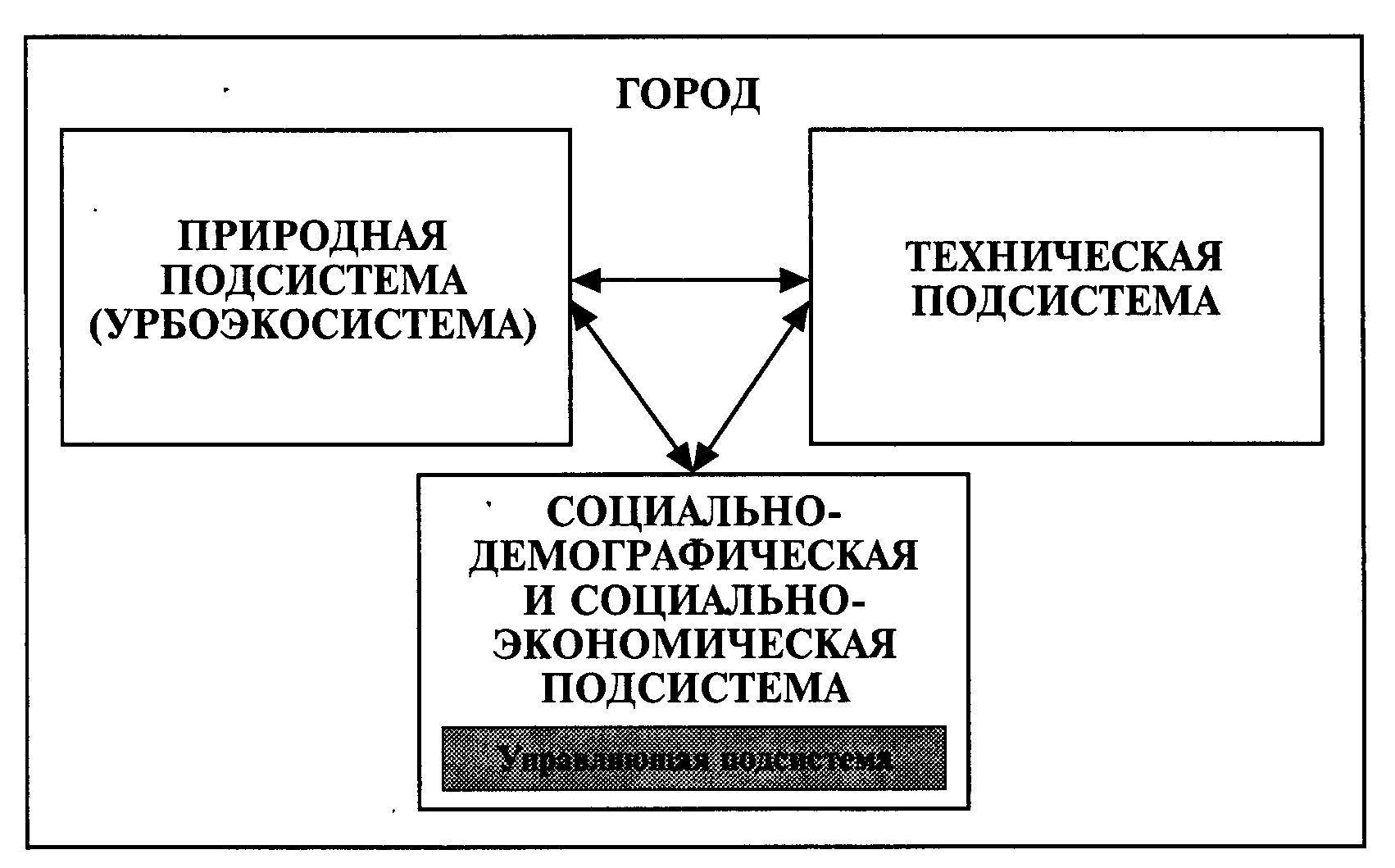

Таким образом, город представляется как комплексная система, в состав которой входит урбоэкосистема (рис. 1), т.е. видоизмененная под воздействием человека природная экосистема городской территории; социальная подсистема, т.е. функционально дифференцированная совокупность людей, или социосфера города; промышленный комплекс, или техносфера города.

Рис. 1 Город как урбогеосоциосистема

Города являются открытыми системами, элементы которых связаны между собой и со своей внешней средой потоками энергии, вещества и информации.

Социальный блок в такой системе выполняет системообразующую и управляющую функции.

Состояние и устойчивость урбоэкосистемы, включая ее способность к самоочищению, зависит от размеров городской территории и ее особенностей (характер ландшафта и городской застройки, наличие открытых пространств, водоемов, зеленых насаждений), климатических условий, количества поступающих загрязнений. В этой зависимости заложены определенные возможности управления состоянием урбоэкосистемы путем уменьшения поступления загрязняющих примесей и соответствующей организацией городского пространства, например, улучшением условий проветривания городской территории за счет рациональных архитектурно-планировочных решений, перенесением транспортных потоков в объезд города, увеличением площади зеленых насаждений и водной поверхности и т.д..

3. Ресурсопотребление городов

Городам присущи некоторые характеристики живого организма. Они также потребляют ресурсы, перерабатывают материалы и энергию, в них производятся новые продукты и образуются отходы, т.е. как и живой организм, город характеризуется метаболизмом. Как живой организм город вместе с геологической основой и составляющими образует открытую экосистему. В город вводят сырье, полуфабрикаты, продовольствие. Он живет за счет кислорода окружающей атмосферы, выкачивает грунтовые воды, использует энергию топлива. Если сравнить ввод и вывод основных пищевых продуктов, строительных материалов, промышленного сырья и топлива больших городов, то оказывается что импорт превышает экспорт в среднем в 10 раз, а по отдельным статьям (камень, песок) в сотни.

Потребности современного города обширны,

и прежде всего ему нужна территория.

Город отбирает ее у природы путем

переустройства естественных

ландшафтов, строительства жилых массивов,

прокладки улиц и магистралей,

сооружения аэропортов, вокзалов и т.д.

Это сопровождается вырубкой лесов,

засыпкой болот и оврагов, регулированием

стока рек, созданием водохранилищ.

Ориентировочно площадь города с

населением 1 млн человек составляет

![]() .

.

Естественной потребностью людей является воздух. Город с населением 1 млн человек нуждается примерно в 3 млн т кислорода в год. Поступление его в атмосферу осуществляется за счет фотосинтеза, осуществляемого фитопланктоном Мирового океана и массивами лесов. Даже при интенсивном озеленении городской территории и наличии собственных водных объектов городские возможности воспроизводства кислорода существенно ниже потребности, которая может быть покрыта лишь за счет растительности и водной поверхности неурбанизированных пространств, общая площадь которых в 20—30 раз превышает городскую территорию.

Потребность миллионного города в воде

оценивается в 400—500 млн![]() .

На территории города не может сформироваться

такое количество поверхностного стока,

а запасов подземных вод, как правило,

недостаточно. Естественно, что город

получает воду из рек, водохранилищ и

озер, водосборный бассейн которых в

несколько раз превышает его собственную

территорию.

.

На территории города не может сформироваться

такое количество поверхностного стока,

а запасов подземных вод, как правило,

недостаточно. Естественно, что город

получает воду из рек, водохранилищ и

озер, водосборный бассейн которых в

несколько раз превышает его собственную

территорию.

Миллионный город нуждается в больших

количествах пищи. Суточная

потребность человека в ней составляет

от 1 до 2 кг. Для города в 1 млн

жителей необходимо ежедневно завозить

и производить на месте около 2 тыс. т

продовольствия, или 35 железнодорожных

вагонов в день. Для производства такого

количества пищи необходимо, в зависимости

от качества питания и плодородия почв,

в среднем около 0,2 га сельскохозяйственных

земель на человека, или около 2 тыс.![]() для миллиона горожан, что на порядок

превышает площадь самого города.

для миллиона горожан, что на порядок

превышает площадь самого города.

Город нуждается в значительном количестве энергии. Ориентировочно эта потребность может быть оценена в 10 кг условного топлива на человека в сутки, т.е. для миллионного города — 10 тыс. т, или более 150 вагонов условного топлива ежедневно. Установлено, что рост потребления энергии на производственные и коммунальные нужды опережает рост городского населения и составляет 5 — 6% в год. Резкий подъем в потреблении энергии совпадает с пиком урбанизации. Основные источники энергии для города — это тепловые, атомные и гидравлические электростанции. Первые две группы станций обеспечивают базисную (дневную) потребность города в электроэнергии, а гидравлические — вечернюю и утреннюю (пиковую) потребность. К концу XX столетия стало очевидным, что запасы традиционных источников энергии приближаются к исчерпанию, и для выхода из грядущего глобального энергетического кризиса человечеству придется решать проблему освоения новых видов энергии. При этом должен учитываться опыт, приобретаемый человечеством на путях выхода из современного экологического кризиса. Это значит, что поиск и разработка новых технологий получения энергии должны вестись с соблюдением требований защиты окружающей природной среды.

Современный город нуждается в рекреационных ресурсах, т.е. местах и сооружениях для отдыха горожан. Внутренние рекреационные возможности города в виде пригородных зеленых зон, скверов, парков, водоемов составляют в разных городах, по имеющимся оценкам, от 10—15% до 50—60% его общей территории. Однако этой площади совершенно недостаточно для рекреации. По современным представлениям (Кучерявый, 1999), площадь рекреационных зон должна в 5—10 раз превышать собственную территорию города. Обычно это комплексная зеленая зона города.

Таким образом, территория, обеспечивающая минимально необходимые потребности миллионного города в воздухе в 20, а в воде, пище и рекреации в 10 раз превышает территорию самого города.

Удовлетворение запросов растущих городов в воде, пище, энергии, рекреации и других ресурсах потребует в ближайшие годы качественного изменения технологий их получения и использования. Это относится в первую очередь к сокращению забора воды из природных источников путем снижения водопотребления производств и увеличения повторного использования воды, снижению удельной энергоемкости во всех сферах человеческой деятельности, повышению урожайности сельскохозяйственных угодий и рекультивации, развитию новых форм рекреации и формированию психологии жизни "без излишеств". Такое направление технологического и социального развития общества диктуется ресурсными ограничениями нашей планеты.

Ускорение процесса урбанизации сопровождается нарастанием потребления природных ресурсов. Растущим городам требуется все больше продуктов питания, воды и энергии.

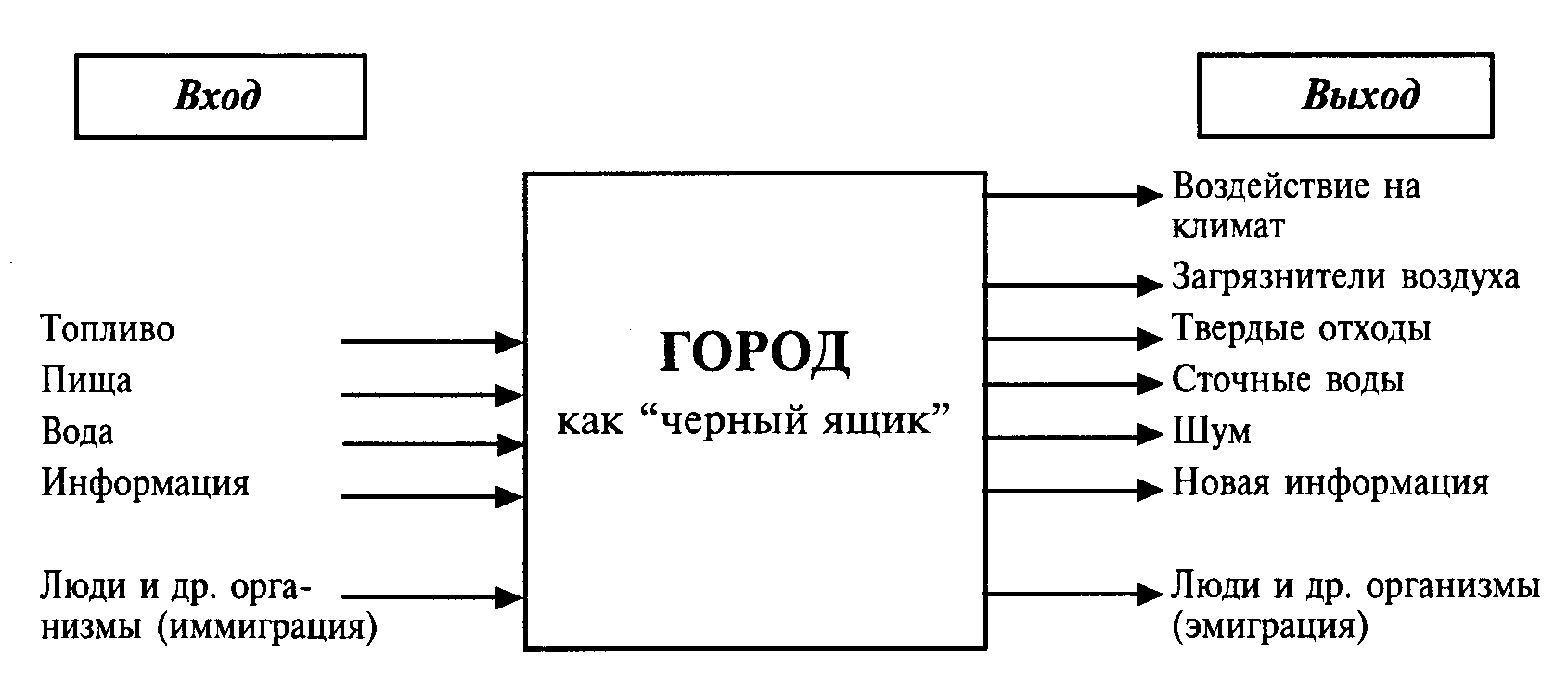

Т. о. город потребляет ресурсы энергии (рис. 2) в виде ископаемого топлива и пищи, воды, использует поступающие извне информационные ресурсы, "вбирает" в себя новых обитателей.

Рис. 2 Город как открытая система – объект экологического исследования

Результат функционирования городской системы выражается не только в производстве материальных и духовных благ, новой информации, но и значительного количества твердых, жидких и газообразных отходов, являющихся загрязнителями окружающей природной среды, и разного рода воздействий, изменяющих местный климат (рис. 2).

Города представляют собой замыкающиеся звенья в цепи ресурсных циклов, протекающих в рамках глобального круговорота. Слово «цикл» подразумевает замкнутость процесса. Однако ресурсный цикл фактически не замкнут. На каждом этапе неизбежны потери – следствие особенностей технологии, либо иных причин.

Считается, что на всех этапах ресурсного цикла в окружающей среде рассеивается 90% добываемого сырья. Особенность в том, что рассеиваются не исходные, а трансформированные в той или иной степени ресурсы и возврат происходит не в местах бывшей локализации, а в современном городе в виде загрязнителей.

Количество отходов, приходящееся на типичный город с населением 1 млн. человек является поразительным. Так ежедневно в городскую канализацию поступает 80% количества воды, которое подается на 1 жителя. Образуется 150 т сажи, 2000 т твердых отходов. Теоретически в условиях города возможно избежать загрязнения ОС. Для этого, по-видимому, пришлось бы получать чистую воду из сточных вод, а на иле сточных вод выращивать с/х культуры. Вероятно, все отходы можно было бы подвергнуть рециркуляции и изготовлять из них товары. Однако в этом случае город был либо полностью изолирован от окружающего мира, либо предусматривалась возможность подвода или отвода чистой воды и свежего воздуха. Согласно законам термодинамики, такое изолированное существование не может продолжаться долго, в противном случае город будет казаться мертвым, а в нем не будет отсутствовать вообще какая-либо активность.

Любая деятельность оказывает отрицательное воздействие на суммарные ресурсы земли. Так если мы предпочитаем очищать сточные воды, то в результате такой деятельности образуются отходы другого вида. Которые должны быть удалены. Для этого необходима энергия другого вида, которая должна быть найдена в окружающей среде (уголь и т.д.).

Таким образом, наша деятельность причиняет ущерб ОС, независимо от наших добрых намерений и наша задача состоит в том, чтобы сделать последствия этой деятельности менее пагубными.

Современные города поглощают значительно больше предусмотренными нормами природного ландшафта и территориальных ресурсов, чем необходимо для выполнения ими социально-экономических функций. Поэтому нарушения экологического равновесия, деградация природной среды в городе и его окрестностях - не столько следствие народно-хозяйственного развития, сколько результат сложившегося территориального планирования, проектирования и управления.