- •Оглавление

- •Введение

- •1 Магнитное поле в вакууме и его основные характеристики.

- •1.1 Индукция магнитного поля.

- •1.1.1 Опыт с баллистическим гальванометром.

- •1.1.2 Принцип непрерывности магнитного поля. Формула Остроградского.

- •1.1.3 Формула Остроградского

- •1.1.4 Основные уравнения, связывающие электрические и магнитные величины.

- •1.2 Циркуляция вектора магнитной индукции

- •1.3 Ротор вектора индукции

- •1.3 Напряженность магнитного поля в вакууме

- •2 Величины, описывающие поведение магнитных материалов в магнитном поле.

- •2.1 Намагничиваемость вещества.

- •2.2 Напряженность магнитного поля.

- •2.3 Восприимчивость вещества.

- •2.4 Абсолютная, относительная, дифференциальная магнитные проницаемости.

- •2.6 Удельные потери на перемагничивание

- •3 Испытание магнитомягких материалов на постоянном токе. Импульсно-индукционный метод измерения.

- •3.1 Общие сведения.

- •3.2 Основная кривая намагничивания (окн).

- •3.3 Определение параметров петли магнитного гистерезиса.

- •3.3.1 Первый квадрант.

- •3.3.2 Второй и третий квадранты.

- •3.4 Погрешности определения основной кривой намагничивания.

- •3.5 Приборы, применяющиеся при измерении индукции импульсно-индукционным методом измерения.

- •3.5.1 Микровеберметр ф5050.

- •3.5.2 Применение баллистического гальванометра.

- •3.5.2.1 Общие свойства баллистического гальванометра.

- •3.5.2.2 Применение бг для испытания магнитомягких материалов.

- •3.5.2.3 Определение постоянной бг.

- •Испытания магнитомягких материалов с помощью бг.

- •3.5.3 Применение магнитоэлектрического веберметра.

- •Методические указания по решению контрольной работы.

- •1 Составление уравнения измерения.

- •1.1.2 С использованием двух ваттметров:

- •1.1.3 Метод трех ваттметров:

- •1.2.1 С использованием одного ваттметра:

- •1.2.2 С использованием двух ваттметров:

- •1.2.3 Измерение реактивной мощности ваттметрами активной мощности с искусственной нулевой точкой:

- •1.3 Измерение полной мощности:

- •2 Рассмотрим примеры на составление уравнений измерения.

- •3 Вычисление неопределенности результата измерения.

- •4 Испытание магнитомягких материалов на переменном токе.

- •4.1 Процесс перемагничивания магнитомягких материалов на переменном токе.

- •4.2 Измерение индукции на переменном токе.

- •4.3 Выводы.

- •4.3 Измерение напряженности.

- •4.4 Структурная схема феррометра и его технические характеристики.

- •5 Индукционный метод испытания магнитомягких материалов с использованием амперметра, вольтметра и ваттметра.

- •5.1 Определение зависимости

- •6 Мостовые методы определения характеристик и параметров магнитных материалов.

- •6.1 Использование моста Максвелла

- •6.2 Использование моста с мерой емкости

- •7 Комплексная магнитная проницаемость. Потери на перемагничивание.

- •7.1 Комплексная магнитная проницаемость.

- •7.2 Связь комплексной магнитной проницаемости и ее составляющих с потерями на перемагничивание.

- •7.3 Связь комплексной магнитной проницаемости и ее составляющих с параметрами эллипса.

- •8 Определение потерь на перемагничивание с использованием осциллографа (феррографа).

1 Магнитное поле в вакууме и его основные характеристики.

1.1 Индукция магнитного поля.

Магнитное поле проявляется в:

возникновении ЭДС;

возникновении заряда;

эффекте Холла.

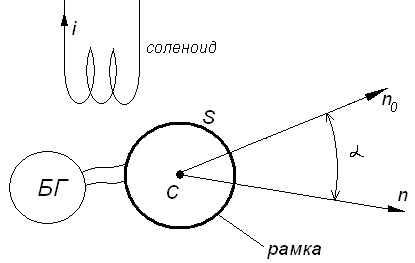

1.1.1 Опыт с баллистическим гальванометром.

Баллистический гальванометр – магнитоэлектрический механизм, у которого противодействующий момент приблизительно равен нулю, а момент инерции – на много больше, чем у обычных гальванометров.

Таким гальванометром можно измерять заряд, который проходит через его (гальванометра) рамку.

Опыт заключается в следующем:

1) Имеется любой источник магнитного поля (например, катушка). Будем исследовать магнитное поле в точке С.

2) Имеется рамка площадью S, которая соединена с баллистическим гальванометром. Сопротивление цепи r.

Рамку из исследуемой точки будем перемещать в точку А, в которой магнитное поле практически отсутствует и фиксируем заряд, который покажет БГ.

По результатам серии опытов можно сделать такие выводы:

Заряд не зависит от положения т.А (рамку мы можем переместить в любую другую точку, в которой магнитное поле практически отсутствует);

Заряд q пропорционален площади рамки S;

Заряд обратно пропорционален сопротивлению контура r;

Заряд q зависит от исходного положения рамки – т.е. существует такое направление

,

при котором при прочих равных условиях

заряд q будет максимальным

(

,

при котором при прочих равных условиях

заряд q будет максимальным

( -

направление рамки, при котором проводится

опыт);

-

направление рамки, при котором проводится

опыт);Заряд q пропорционален числу витков соленоида.

![]()

где В – индукция магнитного поля.

Вектор площади определяется следующим образом:

Модуль вектора равен площади рамки и направлен перпендикулярно площади рамки таким образом, что если смотреть из острия этого вектора, то обход рамки будет в положительном направлении (против часовой стрелки).

Введем новый параметр:

![]()

где A – магнитный поток.

Таким образом, векторное поле индукции В порождает скалярную величину – поток магнитной индукции.

![]() .

.

Если т.А![]()

![]()

Разделим уравнение на время, которое нам понадобилось чтоб переместить рамку из т.С в т.А.

![]()

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

или с учетом знака:

![]() .

.

Это одна из форм записи закона электромагнитной индукции (уравнение максвелла). Оно широко используется для измерения индукции и магнитного потока.

Введем еще одну величину – потокосцепление:

![]()

где

![]() число

витков рамки.

число

витков рамки.

![]() .

.

Попробуем узнать потокосцепление соленоида:

![]()

где

![]() коэффициент

пропорциональности.

коэффициент

пропорциональности.

![]()

Если размер соленоида не изменится под

действием тока, тогда

![]() не

зависит от времени:

не

зависит от времени:

![]()

![]()

Тогда

![]()

Таким образом, индуктивность соленоида. Она пропорциональна потоку, сцепленному с соленоидом.

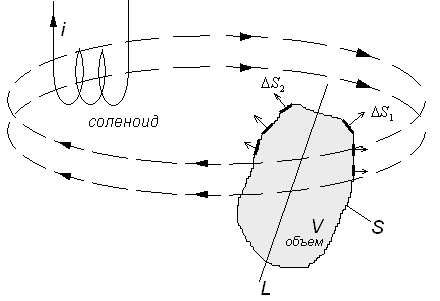

1.1.2 Принцип непрерывности магнитного поля. Формула Остроградского.

вычислим поток через замкнутую поверхность, имеющую площадь S. Можно провести такую замкнутую линию L таким образом, чтоб в любой точке справа от L линии магнитной индукции входили в этот объем, а слева – выходили.

В каждой части поверхности S

выделим очень маленькую площадь

![]() .

Выберем положительный обход поверхности

и представим

вектором. Векторы этих площадок всегда

направлены от поверхности. Таким образом,

вектора

.

Выберем положительный обход поверхности

и представим

вектором. Векторы этих площадок всегда

направлены от поверхности. Таким образом,

вектора

![]() и

и

![]() имеют

между собой тупой угол. Следовательно,

поток, пронизывающий

имеет знак «-».

имеют

между собой тупой угол. Следовательно,

поток, пронизывающий

имеет знак «-».

Угол между

![]() и

-

острый, поэтому поток, пронизывающий

имеет знак «+».

и

-

острый, поэтому поток, пронизывающий

имеет знак «+».

Для каждой площади справа от линии L найдется площадь слева от линии, так что суммарный поток через эти площадки = 0.

![]() .

.

Перемещая площадь вдоль линий магнитной индукции мы убеждаемся в том, что для любого положения справедливо уравнение . Это нас приводит к выводу о том, что линии магнитной индукции непрерывны и замкнуты.

Векторное поле, для которого выполняется это уравнение называется соленоидальным, а векторное поле, для которого выполняется это уравнение – вихревым.

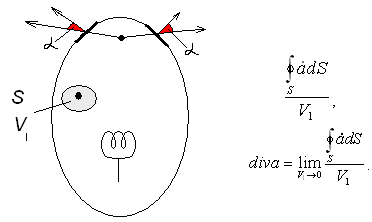

Как охарактеризовать способность порождать вектор в каждой точке?

Дивергенция вектора

![]() характеризует возможность порождения

потока в каждой точке пространства.

характеризует возможность порождения

потока в каждой точке пространства.

Предположим, что у нас есть вектор а, который пронизывает замкнутую поверхность S.

Обозначим объем, ограниченный площадью

S как

![]() .

Введем новую величину, которая равна:

.

Введем новую величину, которая равна:

.

.

Эта величина характеризует способность

объема

![]() порождать вектор

.

Устремим

к нулю и выведем величину – дивергенция

вектора

,

которая определяется этим уравнением.

порождать вектор

.

Устремим

к нулю и выведем величину – дивергенция

вектора

,

которая определяется этим уравнением.