17Роль градостроительства и архитектуры в развитии общества?

Градостроительная роль общественных зданий |

Общественные здания являются основными структурными элементами застройки общегородского центра и центров городских районов. Их планировочные и функциональные связи создают вместе с транспортными магистралями и сетью уличных и пешеходных трасс планировочную структуру города. В этой структуре общественные здания играют роль архитектурных доминант. |

Особенности архитектуры той или иной эпохи всегда определялись огромным количеством объективных факторов, таких как политическое устройство страны, ее общественный уклад, идеологические требования и многие другие. Считаем что, как и прежде, эти факторы важны и даже необходимы при изучении архитектуры, но на современном этапе развития архитектурной науки немыслимо ее адекватное понимание в отрыве от общенаучных достижений и современного образа мышления.

Именно поэтому объектом данного исследования является архитектура, архитектурная наука (от истоков и до наших дней) как междисциплинарная отрасль знания.

Изучение эволюции процессов архитектурной теории и практики, особенностей взаимодействия архитектуры с науками, занимающимися философской проблематикой, позволило сформулировать цель данного исследования – это определение влияния научных открытий во всех областях знания на архитектурную науку, в частности, на процесс зарождения, становления, раскрытия и кристаллизации архитектурных стилистических направлений.

Актуальность исследования заключается в том, что в нем ведется параллельное рассмотрение архитектуры и новаций в общенаучной сфере, дается профессиональная оценка архитектуры как междисциплинарной науки.

19 Понятие фундамента, конструктивные схемы фундаментов.

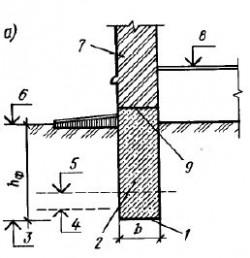

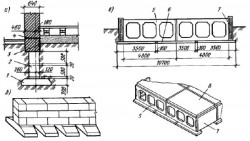

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим нагрузку от надземных его частей и передающим ее на основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называют поверхностью фундамента или обрезом, а нижнюю его плоскость, непосредственно соприкасающуюся с основанием, — подошвой фундамента. Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называют глубиной заложения фундамента, которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта (рис, 4.4). Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта. На рис. 4,4 приведены изолинии нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта ; ее назначают не менее 0,5 м от уров-ня земли или пола подвала. В нспучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гра вел истых, крупных и средней крупности) глубина заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, однако она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта при планировке подсыпкой, и от од и ни ров очной отметки при планировке участка срезкой. |

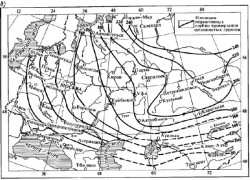

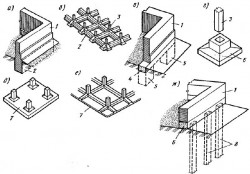

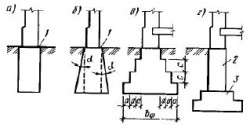

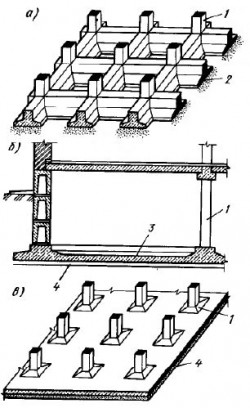

Рис. 4.4. Определение глубины заложения фундаментов: а — схема:1 — подошва фундамента. 2 — тело фундамента, 3 — отметка глубины заложения фундамента, 4 — отметка глубины промерзания грунта, 5 — отметка уровня грунтовых вод, 6 — планировочная отметка, 7 — стена, 8 — уровень пола 1 этажа, 9 — обрез фундамента. hф — глубина заложения фундамента, b — ширина подошвы фундамента, б — карта нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов По конструктивной схеме фундаменты могут быть: ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн (рис, 4.5, а, б); столбчатые, устраиваемые под отдельно стоящие опоры (колонны или столбы), а в ряде случаев и под стены (рис. 4.5, в,г); сплошные, представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания или его частью и применяемые при особо больших нагрузках на стены или отдельные опоры, а также недостаточно прочных грунтах в основании (рис. 4.5, д, г); свайные в виде отдельных погруженных в грунт стержней для передачи через них на основание нагрузок от здания (рис. 4.5, ж).

Рис. 4.5. Конструктивные схемы

фундаментов:

а — ленточный под стены,

6 — то же, под колонны, в — столбчатый

под стены, г – отдельный под колонну, д

— сплошной безбалочный, е — сплошной

балочный, ж — свайный, 1 — стена, 2 —

ленточный фундамент, 3 — железобетонная

колонна, 4 — железобетонная фундаментная

балка, 5 — столбчатый фундамент, 6 —

ростверк свайного фундамента. 7 —

железобетонная фундаментная плита, 8 —

cваи

Рис. 4.5. Конструктивные схемы

фундаментов:

а — ленточный под стены,

6 — то же, под колонны, в — столбчатый

под стены, г – отдельный под колонну, д

— сплошной безбалочный, е — сплошной

балочный, ж — свайный, 1 — стена, 2 —

ленточный фундамент, 3 — железобетонная

колонна, 4 — железобетонная фундаментная

балка, 5 — столбчатый фундамент, 6 —

ростверк свайного фундамента. 7 —

железобетонная фундаментная плита, 8 —

cваи

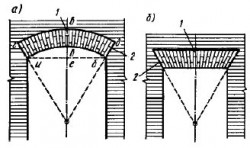

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жесткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб.

Рис.

4.6, Профили и. конструирование ленточного

фундамента:

1 — обрез фундамента, 2 —

фундаментная стена, 3 — подушка

фундамента

Для устройства

жестких фундаментов применяют кладку

из природного камня неправильной формы

(бутового камня или бутовой плиты),

бутобетона и бетона, Для гибких

фундаментов используют в основном

железобетон.

Рис.

4.6, Профили и. конструирование ленточного

фундамента:

1 — обрез фундамента, 2 —

фундаментная стена, 3 — подушка

фундамента

Для устройства

жестких фундаментов применяют кладку

из природного камня неправильной формы

(бутового камня или бутовой плиты),

бутобетона и бетона, Для гибких

фундаментов используют в основном

железобетон.

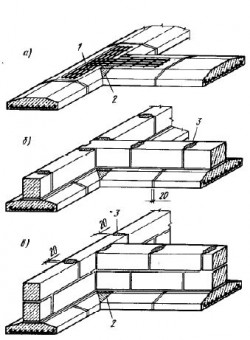

Ленточные фундаменты. По очертанию в профиле ленточный фундамент под стену в простейшем случае представляет собой прямоугольник (рис. 4.6, а). Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50... 150 мм. Однако прямоугольное сечение фундамента на высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта. Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фундамента путем ее уширения. Теоретической формой сечения фундамента в этом случае является трапеция (рис. 4.6,6), где угол а определяет распространение давления и принимается для бутовой кладки и бутобетона от 27 до 33°, для бетона – 45°. Устройство таких трапецеидальных фундаментов связано с определенными трудозатратами, поэтому практически такие фундаменты в зависимости от расчетной ширины подошвы выполняют прямоугольными или ступенчатой формы (рис. 4.6, в,г) с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выходили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине (а) принимают 20...25 см, а по высоте (с) — соответственно 40...50 см.

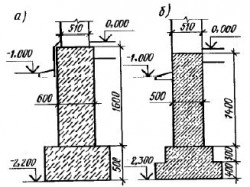

Рис. 4.7. Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену; а - бутовый фундамент, б - бутобетонный По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. На рис. 4.7 показан ленточный фундамент из бутового камня и бутобетона. Ширина бутовых фундаментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м — из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина — от 0,15 до 0,25 м. Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов требует проведения опалубочных работ. Кладку бутовых фундаментов производят на сложном или • цементном растворе с обязательной перенизкой (несонпалением) иер-тикальных шпон (промежутков между камнями, заполняемых раствором). Бутобетонные фундаменты состоят из бетона класса В5 с включением в его толщу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более Уз ширины фундамента. Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы. Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоемкие при возведении, поэтому их применяют в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом. Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления (рис. 4.8), которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительстве уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева. Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеноных фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладывают непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 100..Л50 мм, которая должна быть тщательно утрамбована. Фундаментные бетонные блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм (рис. 4.8, 4.9). Вертикальные колодцы, образующиеся торцами блоков, тщательно за-полняют раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром б... 10 мм (рис. 4,10).

Свайные фундаменты. Используют их при строительстве на слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достижение естественного основания экономически или технически нецелесообразно из-за большой глубины его заложения Кроме того, эти фундаменты применяют и для зданий, возводимых на достаточно прочных грунтах, если использование свай позволяет получить более экономичное решение. По способу передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт сваи подразделяют на сваи-стойки и висячие сваи. Сваи, проходящие слабые слои грунта и опирающиеся своими концами на прочный грунт, называют сваями-стойками (рис. 4.15, а), а сваи, не достигающие прочного грунта и передающие нагрузку на грунт 1 рением, возникающим между боковой поверхностью сваи и грунтом называют висячими (рис. 4,15,6,в). По способу погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. По материалу изготовления забивные сваи бывают железобетонные, металлические и деревянные. Набивные сваи изготовляют непосредственно на строительной площадке в грунте. Железобетонные сваи изготовляют сплошные квадратного (от 250 х 250 до 400 х 400 мм) и прямоугольного (250 х 350 мм) сечения, а также трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. В основном применяют короткие сваи длиной 3...6 м. Трубчатые сваи могут быть с заостренным нижним концом или с открытым. Деревянные сваи во избежание их быстрого загнивания используют лишь в грунтах с постоянной влажностью. Их изготовляют из хвойных пород диаметром в верхнем отрубе не менее 180 мм; кроме того, ствол деревянной сваи необходимо покрыть битумными или дегтевыми мастиками для предотвращения их загнивания.

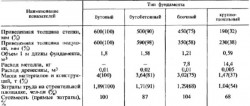

Таблица 4.1. Технико-зкономические показатели некоторых типов фундаментов

|

Рис. 4.8. Элементы сборных бетонных и

железобетонных фундаментов: а —

бетонный блок сплошной, 6 — то

ж«, пустотелый. в — блок-подушка

сплошная, г - то же, ребристая. 1 —

монтажные петли

Рис. 4.8. Элементы сборных бетонных и

железобетонных фундаментов: а —

бетонный блок сплошной, 6 — то

ж«, пустотелый. в — блок-подушка

сплошная, г - то же, ребристая. 1 —

монтажные петли Рис.

4.9. Ленточный сборный фундамент из

крупных блоков:

а — разрез и фрагмент

раскладки конструкций фундамента,

6 — общий вид, 1 — армированный пояс,

2 — стена, 3 - фундаментный блок, 4 —

блок-подушка, 5 — участок, бетонируемый

по месту, 6 — песчаная подготовка

Рис.

4.9. Ленточный сборный фундамент из

крупных блоков:

а — разрез и фрагмент

раскладки конструкций фундамента,

6 — общий вид, 1 — армированный пояс,

2 — стена, 3 - фундаментный блок, 4 —

блок-подушка, 5 — участок, бетонируемый

по месту, 6 — песчаная подготовка Рис.

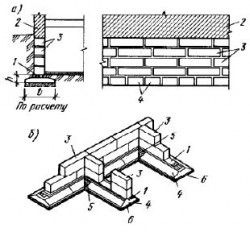

4.10. Сопряжение фундаментов продольных

и поперечных стен:

а сопряжение

железобетонных подушек, б - то же.

блоков нечетного ряда, в — то же.

четного, 1 — сетка из круглой стали

диаметром 6...10 мм. 2 — участок,

бетонируемый по месту, 3 - заполнение

шва раствором

Блоки-подушки

изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной

от 1000 до 2В0О мм, а блоки-стенки - шириной

300, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 в длиной от

780 до 2380 мм.

В практике строительства

применяют также сборные фундаментные

блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине

надземных стен 380, 510 и 640 мм (рис. 4Л1,а).

При такой конструкции прочность

материала фундамента используется

полнее и в результате получается

экономия бетона. Этой же цели

соответствует устройство так

называемых прерывистых фундаментов

(рис. 4.11,6), в которых блоки-подушки

укладывают на расстоянии 0,3...0,5 м друг

от друга. Промежутки между ними

заполняют песком.

Строительство

крупнопанельных зданий и зданий

из объемных блоков потребовало

разработки новых конструктивных

решений фундаментов. На рис. 4.11, в

показан фундамент из крупноразмерных

элементов дли жилого дома с поперечными

несущими стенами и подвалом.

Фундамент состоит из железобетонной

плиты толщиной 300 мм и л л иной 3,5 м и

устанонленных на них панелей,

представляющих собой сквозные

безраскосные железобетонные фермы,

имеющие толщину 240 мм и высоту,

равную нысоте подвального помещения.

Соединяются элементы между собой

с помощью сварки закладных стальных

деталей,

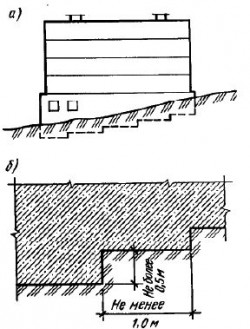

При строительстве зданий

на участках со значительными уклонами

фундаменты стен выполняют с продольными

уступами (рис. 4.12). Высота уступов

должна быть не более 0,5 м, а длина — не

менее 1,0 м. Этим же правилом пользуются

при устройстве перехода фундаментов

внутренних стен к фундаментам

наружных при разных глубинах их

заложения.

Если необходимо обеспечить

независимую осадку двух смежных

участков здания (например, при их

разной этажности), то при устройстве

ленточных монолитных фундаментов

в их теле устраивают сквозные, разъединяющие фундд-мент

зазоры. Для этого в зазоры вставляют

доски, обернутые толем. В подвальных

зданиях доски с наружной стороны вынимают

и швы в этих местах заполняют

битумом. Если фундаменты сборные, то

для обеспечения необходимого зазора

блоки укладывают так, чтобы вертикальные

швы совпадали.

Рис.

4.10. Сопряжение фундаментов продольных

и поперечных стен:

а сопряжение

железобетонных подушек, б - то же.

блоков нечетного ряда, в — то же.

четного, 1 — сетка из круглой стали

диаметром 6...10 мм. 2 — участок,

бетонируемый по месту, 3 - заполнение

шва раствором

Блоки-подушки

изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной

от 1000 до 2В0О мм, а блоки-стенки - шириной

300, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 в длиной от

780 до 2380 мм.

В практике строительства

применяют также сборные фундаментные

блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине

надземных стен 380, 510 и 640 мм (рис. 4Л1,а).

При такой конструкции прочность

материала фундамента используется

полнее и в результате получается

экономия бетона. Этой же цели

соответствует устройство так

называемых прерывистых фундаментов

(рис. 4.11,6), в которых блоки-подушки

укладывают на расстоянии 0,3...0,5 м друг

от друга. Промежутки между ними

заполняют песком.

Строительство

крупнопанельных зданий и зданий

из объемных блоков потребовало

разработки новых конструктивных

решений фундаментов. На рис. 4.11, в

показан фундамент из крупноразмерных

элементов дли жилого дома с поперечными

несущими стенами и подвалом.

Фундамент состоит из железобетонной

плиты толщиной 300 мм и л л иной 3,5 м и

устанонленных на них панелей,

представляющих собой сквозные

безраскосные железобетонные фермы,

имеющие толщину 240 мм и высоту,

равную нысоте подвального помещения.

Соединяются элементы между собой

с помощью сварки закладных стальных

деталей,

При строительстве зданий

на участках со значительными уклонами

фундаменты стен выполняют с продольными

уступами (рис. 4.12). Высота уступов

должна быть не более 0,5 м, а длина — не

менее 1,0 м. Этим же правилом пользуются

при устройстве перехода фундаментов

внутренних стен к фундаментам

наружных при разных глубинах их

заложения.

Если необходимо обеспечить

независимую осадку двух смежных

участков здания (например, при их

разной этажности), то при устройстве

ленточных монолитных фундаментов

в их теле устраивают сквозные, разъединяющие фундд-мент

зазоры. Для этого в зазоры вставляют

доски, обернутые толем. В подвальных

зданиях доски с наружной стороны вынимают

и швы в этих местах заполняют

битумом. Если фундаменты сборные, то

для обеспечения необходимого зазора

блоки укладывают так, чтобы вертикальные

швы совпадали. Рис.

4.11. Конструктивные решения облегченных

сборных ленточных фундаментов;

а

—с фундаментными стенами

уменыцекнрй толщины, 6 — прерывистый,

в — панельный ю безраскосных

железобетон ныл ферм, 1 — фундаментный

блок- подушка, 2 — стеновой блок, 3 —

обмазка горячим битумом, 4 — горизонтальная

гидроизоляция, 5 — ферма-панель, 6 -

фундаментная плита, 7 — цокольная

панель, 8 — перекрытие

Рис.

4.11. Конструктивные решения облегченных

сборных ленточных фундаментов;

а

—с фундаментными стенами

уменыцекнрй толщины, 6 — прерывистый,

в — панельный ю безраскосных

железобетон ныл ферм, 1 — фундаментный

блок- подушка, 2 — стеновой блок, 3 —

обмазка горячим битумом, 4 — горизонтальная

гидроизоляция, 5 — ферма-панель, 6 -

фундаментная плита, 7 — цокольная

панель, 8 — перекрытие Рис. 4.12. Изменение глубины заложения

фундамента: а — общий вид, б—фрагмент

фундамента

В местах пропуска

различных трубопроводов (водопровода,

канализации и др.) в монолитных

фундаментах заранее предусматривают

соответствующие отверстия, а в сборных

между блоками — необходимые зазоры

с последующей их

заделкой.

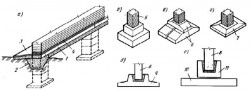

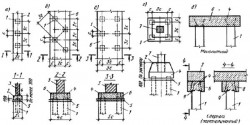

Столбчатые фундаменты.

При

небольших нагрузках на фундамент,

когда давление на основание меньше

нормативного, непрерывные ленточные

фундаменты под стены малоэтажных

домов без подвалов целесообразно

заменять столбчатыми. Фундаментные

столбы могут быть бутовыми,

бутобетонными, бетонными и

железобетонными (рис. 4.13, о). Расстояние

между осями фундаментных столбов

принимают 2,5...3,0 м, а если грунты прочные,

то это расстояние может составлять 6

м. Столбы располагают обязательно

под углами здания, в местах пересечения

и примыкания стен и под простенками.

Сечение столбчатых фундаментов во

всех случаях должно

быть не менее: бутовых и бутобетонных

— 0,6 х 0,6 м; бетонных - 0,4 х х 0,4 м.

Рис. 4.12. Изменение глубины заложения

фундамента: а — общий вид, б—фрагмент

фундамента

В местах пропуска

различных трубопроводов (водопровода,

канализации и др.) в монолитных

фундаментах заранее предусматривают

соответствующие отверстия, а в сборных

между блоками — необходимые зазоры

с последующей их

заделкой.

Столбчатые фундаменты.

При

небольших нагрузках на фундамент,

когда давление на основание меньше

нормативного, непрерывные ленточные

фундаменты под стены малоэтажных

домов без подвалов целесообразно

заменять столбчатыми. Фундаментные

столбы могут быть бутовыми,

бутобетонными, бетонными и

железобетонными (рис. 4.13, о). Расстояние

между осями фундаментных столбов

принимают 2,5...3,0 м, а если грунты прочные,

то это расстояние может составлять 6

м. Столбы располагают обязательно

под углами здания, в местах пересечения

и примыкания стен и под простенками.

Сечение столбчатых фундаментов во

всех случаях должно

быть не менее: бутовых и бутобетонных

— 0,6 х 0,6 м; бетонных - 0,4 х х 0,4 м. Рис.

4.13. Столбчатые фундаменты;

1 -

железобетонная фундаментная балка,

2 - подсыпка, 3 - отмостка, 4 - гидроизоляция,

5 - кирпичный столб, 6 - блоки-подушки,

7 - железобетонная плита, 8 - железобетонная

колонна, 9 - башмак стаканного типа, 10

— плита. 11 — блок-стакан

Столбчатые

фундаменты под стены возводят также

в зданиях большой этажности при

значительной глубине заложения

фундаментов (4...S м), когда устройство

ленточного фундамента нецелесообразно

из-за большого расхода строительных

материалов. Столбы перекрывают

железобетонными фундаментными балками.

Для предохранения их от сил пучения

грунта, а также для свободной их осадки

(при осадке здания) под ними делают

песчаную подсыпку толщиной 0,5...0,6 м.

Если при этом необходимо утеплить

пристенную часть пола, подсыпку

выполняют из шлака или керамзита.

Столбчатые

одиночные фундаменты устраивают также

под отдельные опоры зданий. На рис.

4ЛЪ,б изображен монолитный бутовый

или , бетонный фундамент под кирпичную

колонну, а на рис. 4.13, в, г — из

железобетонных блока-по-дущки и

блока-плиты. Сборные фундаменты

под железобетонные колонны могут

состоять из одного железобетонного

башмака, стаканного типа (рис. 4ЛЪ,д)

или из железобетонных блока-стакана

и опорной плиты под ним (рис, 4.13,

е).

Сплошные фундаменты. Их возводят

в случае, если нагрузка, передаваемая

на фундамент, значительна, а грунт

слабый. Эти фундаменты устраивают

под всей площадью здания. Для выравнивании

неравномерностей осадки от воздействия

нагрузок, передаваемых через колонны

каркасных зданий, в двух взаимно

перпендикулярных направлениях

применяют перекрестные ленточные

фундаменты (рис. 4.14,а), Их выполняют

из монолитного железобетона. Если

балки достигают значительной ширины,

то их целесообразно объединять в

сплошную ребристую или безбалочную

плиту (рис. 4.14, б, в).

Рис.

4.13. Столбчатые фундаменты;

1 -

железобетонная фундаментная балка,

2 - подсыпка, 3 - отмостка, 4 - гидроизоляция,

5 - кирпичный столб, 6 - блоки-подушки,

7 - железобетонная плита, 8 - железобетонная

колонна, 9 - башмак стаканного типа, 10

— плита. 11 — блок-стакан

Столбчатые

фундаменты под стены возводят также

в зданиях большой этажности при

значительной глубине заложения

фундаментов (4...S м), когда устройство

ленточного фундамента нецелесообразно

из-за большого расхода строительных

материалов. Столбы перекрывают

железобетонными фундаментными балками.

Для предохранения их от сил пучения

грунта, а также для свободной их осадки

(при осадке здания) под ними делают

песчаную подсыпку толщиной 0,5...0,6 м.

Если при этом необходимо утеплить

пристенную часть пола, подсыпку

выполняют из шлака или керамзита.

Столбчатые

одиночные фундаменты устраивают также

под отдельные опоры зданий. На рис.

4ЛЪ,б изображен монолитный бутовый

или , бетонный фундамент под кирпичную

колонну, а на рис. 4.13, в, г — из

железобетонных блока-по-дущки и

блока-плиты. Сборные фундаменты

под железобетонные колонны могут

состоять из одного железобетонного

башмака, стаканного типа (рис. 4ЛЪ,д)

или из железобетонных блока-стакана

и опорной плиты под ним (рис, 4.13,

е).

Сплошные фундаменты. Их возводят

в случае, если нагрузка, передаваемая

на фундамент, значительна, а грунт

слабый. Эти фундаменты устраивают

под всей площадью здания. Для выравнивании

неравномерностей осадки от воздействия

нагрузок, передаваемых через колонны

каркасных зданий, в двух взаимно

перпендикулярных направлениях

применяют перекрестные ленточные

фундаменты (рис. 4.14,а), Их выполняют

из монолитного железобетона. Если

балки достигают значительной ширины,

то их целесообразно объединять в

сплошную ребристую или безбалочную

плиту (рис. 4.14, б, в). Рис.

4.14. Сплошные фундаменты;

1 — колонна, 2

— железобетонная лента, 3 —

железобетонная плита, 4 — бетонная

подготовка

Рис.

4.14. Сплошные фундаменты;

1 — колонна, 2

— железобетонная лента, 3 —

железобетонная плита, 4 — бетонная

подготовка Рис.

4.15. Виды свайных фундаментов:

1 -

свая забивная, 2 - ростверк, 3 - свая

набивная

При сплошных

фундаментах обеспечивается

равномерная осадка здания, что особенно

важно для зданий повышенной этажности.

Сплошные фундаменты устраивают

также в том случае, если пол подвала

испытывает значительный подпор

грунтовых вод.

В практике строительства

под инженерные сооружения

(телевизионные башни, дымовые трубы

и др.) применяют сплошные фундаменты

коробчатого типа.

Рис.

4.15. Виды свайных фундаментов:

1 -

свая забивная, 2 - ростверк, 3 - свая

набивная

При сплошных

фундаментах обеспечивается

равномерная осадка здания, что особенно

важно для зданий повышенной этажности.

Сплошные фундаменты устраивают

также в том случае, если пол подвала

испытывает значительный подпор

грунтовых вод.

В практике строительства

под инженерные сооружения

(телевизионные башни, дымовые трубы

и др.) применяют сплошные фундаменты

коробчатого типа. Рис.

4.16. Свайные фундаменты:

а — однорядное

расположение сваи, б — шахматное, в —

двухрядное для зданий с каменными

стенами, г — куст свай под колонну, д

— свайные ростерки, 1 — свая, 2 —

железобетонный сборный ростверк, 3 -

сваи, 4 — арматура головы сваи, 5 —

щебеночная или бетонная подготовка,

6 — монолитный железобетонный

ростверк, 7 — колонна, 8 - сборный

железобетонный оголовок сваи, 9 —

бетон

Для защиты сваи от

размочаливания при забивке на верхний

конец ее надевают стальной бугель,

а на нижний — стальной башмак.

В

зависимости от несущей способности

и конструктивной схемы здания сваи

размещают в один или несколько

рядов или кустами (рис. 4.16). Поверху

железобетонные и металлические

сваи объединяются между собой

железобетонным ростверком, который

может быть сборным или монолитным

(рис. 4.16 ). При деревянных сваях ростверк

также выполняют из дерева.

Выбор

того или иного вида фундамента

определяется в результате

технико-экономического сравнения по

основным показателям, В табл. 4Л

приведены технико-экономические

показатели фундаментов. Из таблицы

видно, что более экономичны крупнопанельные

фундаменты. Однако необходимо

отметить, что расход металла для них

больше по сравнению с блочными.

Рис.

4.16. Свайные фундаменты:

а — однорядное

расположение сваи, б — шахматное, в —

двухрядное для зданий с каменными

стенами, г — куст свай под колонну, д

— свайные ростерки, 1 — свая, 2 —

железобетонный сборный ростверк, 3 -

сваи, 4 — арматура головы сваи, 5 —

щебеночная или бетонная подготовка,

6 — монолитный железобетонный

ростверк, 7 — колонна, 8 - сборный

железобетонный оголовок сваи, 9 —

бетон

Для защиты сваи от

размочаливания при забивке на верхний

конец ее надевают стальной бугель,

а на нижний — стальной башмак.

В

зависимости от несущей способности

и конструктивной схемы здания сваи

размещают в один или несколько

рядов или кустами (рис. 4.16). Поверху

железобетонные и металлические

сваи объединяются между собой

железобетонным ростверком, который

может быть сборным или монолитным

(рис. 4.16 ). При деревянных сваях ростверк

также выполняют из дерева.

Выбор

того или иного вида фундамента

определяется в результате

технико-экономического сравнения по

основным показателям, В табл. 4Л

приведены технико-экономические

показатели фундаментов. Из таблицы

видно, что более экономичны крупнопанельные

фундаменты. Однако необходимо

отметить, что расход металла для них

больше по сравнению с блочными.