- •1. Загальна структура і функції комп’ютера

- •2. Продуктивність комп’ютера

- •3. Швидкодія мікропроцесорів

- •4. Система магістралі

- •5.Зв’язок між компонентами комп’ютера через магістраль

- •6.Магістраль рсі

- •7. Внутрішня пам’ять

- •8.Функції і характеристики підсистеми пам’яті

- •Размещение

- •10. Сучасні тенденції в організації модулів пам’яті

- •11. Стек

- •12.Зовнішня память

- •13.Збереження інформації на магнітних дисках

- •15.Оптична пам'ять

- •16. Збереження інформації на магнітних стрічках

- •17. Введення – виведення

- •18.Програмне введення –виведення

- •19. Введення-виведення по прериванню

- •20.Прямий доступ до пам’яті

- •Зовнішні інтерфейси….. Типы интерфейсов

- •Концепція організації операційних систем

- •Планування завдань

- •Керування розподілом пам’яті

- •Вектори обчислень

- •Арифметико-логічний пристрій

- •Система команд комп’ютера

- •Характеристики та функції команд

- •Структура і функції центрального процесора

- •30.Структура центрального процесора

- •31.Організація набору регістрів

- •32. Конвеєрна обробка команд

- •33. Комп’ютери зі скороченим набором команд

- •34. Організація конвеєру в risc-процесорах

- •35. Порівняльні характеристики risc і сisc комп’ютерів

- •36. Суперскалярні процесори

- •37. Паралелізм на рівні машинних команд

- •38. Функції пристрою керування

- •39. Мікрооперації

- •40. Управління роботою процесора

- •41. Пристрої управління із жорсткою логікою

- •42. Мікропрограмне керування

- •43. Управління послідовністю виконання мікрокоманд

- •44. Використання мікропрограмування

- •45. Параллельна обробка

- •46. Організація мікропроцесорних систем

- •47. Симетричні мультипроцесорні системи

- •48. Інформаційна цілісність кешів та протокол mesi

- •49. Кластери

- •50. Системи зі змінним часом звернення до пам’яті

11. Стек

Общепринятым в проектировании архитектуры процессоров является использование стека, который может быть доступен или недоступен для программиста. Стеки применяются для управления процессом вызова процедур и возврата из процедур. Иногда стек используется как альтернативная форма адресации операндов в памяти. Базовыми операциями со стеком являются PUSH (запись в стек), POP (извлечение из стека) и обработка элемента, размещенного в одной или двух верхних ячейках стека. Как правило, стек реализуется таким образом, . что заполняется (растет) от больших адресов оперативной памяти к меньшим.

12.Зовнішня память

На сегодняшний день магнитные диски остаются самым распространенным компонентом подсистемы внешней памяти компьютеров. Практически в любом компьютере — от самых простых персональных до больших вычислительных систем и суперкомпьютеров — используются либо сменные, либо фиксированные (жесткие) магнитные диски.

Высокая производительность и надежность серверов и больших вычислительных систем обеспечивается применением массивов дисков — технологии RAID. Под аббревиатурой RAID понимается методика использования множества магнитных дисков в виде параллельно функционирующего массива устройств хранения информации, в котором за счет структурной избыточности обеспечивается надежная работа при сбоях или даже выходе из строя отдельных устройств.

Оптические технологии хранения информации играют все большую роль в компьютерных системах всех типов. В дополнение к компакт-дискам, которые широко используются уже много лет, в последнее время популярность приобретают новые типы устройств этой группы — магнитооптические диски, компакт-диски с возможностью записи.

13.Збереження інформації на магнітних дисках

Магнитный диск как носитель информации представляет собой пластину круглой формы из немагнитного металла (чаще всего алюминия) или .пластика, покрытую слоем магнитного материала с достаточной коэрцитивной силой и небольшим значением индукции насыщения. Данные записываются на носитель и считываются с него с помощью магнитной головки, представляющей собой миниатюрный электромагнит. Запись и считывание информации происходит в результате взаимодействия движущегося носителя с неподвижной головкой.

Процесс записи основан на явлении возбуждения магнитного поля при протекании электрического тока через обмотку головки. Импульсы тока подаются в обмотку и перемагничивают материал поверхности носителя в том месте, которое в текущий момент находится в непосредственной близости от головки. Направление магнитного поля, зависящего от полярности электрического импульса в обмотке, определяет знак локального перемагничивания материала. Считывание информации производится при прохождении под головкой перемагниченного носителя. Магнитный поток, образуемый проходящим под головкой намагниченным участком, частично замыкается через сердечник головки, пронизывая ее обмотку. При прохождении под головкой участков с разной полярностью намагничивания потокосцепление обмотки меняется, и в ней возникают электрические импульсы той или иной полярности, которые в соответствии с принятым методом записи воспринимаются .как сигналы "лог. 1" или "лог. О".

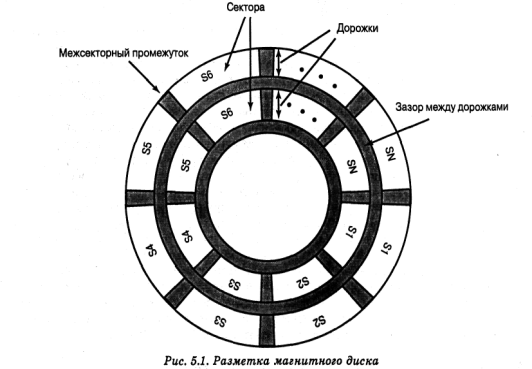

Организация данных на магнитном диске

Головка записи/считывания имеет очень маленькие размеры и формируемое ею магнитное поле влияет только на маленький участок поверхности носителя. Поскольку носитель под головкой вращается, это дает возможность организовать на нем данные в виде концентрических окружностей — дорожек (или треков).

Ширина дорожки зависит от конструкции головки, как правило на поверхности магнитного диска формируется от 500 до 2000 дорожек.

На рис. 5.1 показана схема распределения отдельных зон на поверхности диска. Соседние дорожки разделены зазором (gap), который препятствует возникновению ошибок (или, по крайней мере, снижает вероятность их возникновения) вследствие неточного позиционирования головки относительно дорожки или взаимовлияния магнитных полей соседних дорожек. Для упрощения электронных схем одинаковое количество битов информации записывается на всех дорожках, хотя они и отличаются по диаметру, а следовательно, имеют разную длину. Таким образом, плотность записи (density) информации — количество битов на единицу длины дорожки — уменьшается по мере перехода от внутренних дорожек диска к расположенным на его периферии дорожкам.

Данные записываются на диск и считываются с него блоками. Обычно размер блока таков, что на одной дорожке записывается множество блоков. Следовательно, дорожка разбивается на участки, соразмерные длине блока, которые называются секторами (рис. 5 Л), Как правило, вдоль одной дорожки размещается от 10 до 100 секторов, имеющих либо фиксированную, либо переменную длину. Между секторами на дорожке существует межсекторный промежуток.

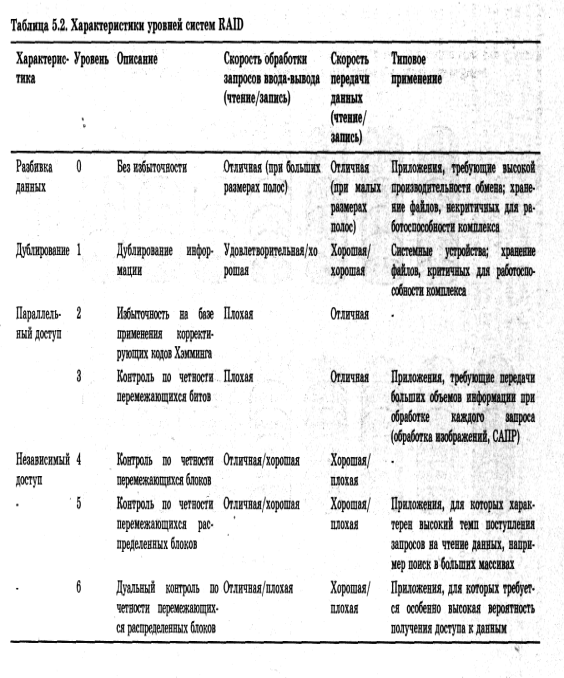

14.RAID

Как уже отмечалось ранее, рост производительности устройств внешней памяти вследствие развития технологии производства компонентов происходит значительно медленнее, чем рост производительности оперативной памяти и, особенно, процессоров. Это отставание делает подсистему внешней памяти наиболее узким местом в современной вычислительной системе и заставляет разработчиков сосредоточить внимание на поиске структурных методов преодоления этого противоречия.

Основная идея применения подобных методов к устройствам внешней памяти оригинальностью не отличается — если быстро выполнить операцию одному исполнителю (устройству) не под силу, нужно добавить в "команду" еще несколько исполнителей и распределить между ними работу так, чтобы ни один не простаивал. Что касается УВПМД, то эта идея выливается в организацию многодисковой подсистемы, в которой имеется массив относительно независимых и, в то же время, координированно работающих устройств, способных общими усилиями вовремя выполнить поставленную задачу. В вычислительном комплексе, располагающем такой многодисковой подсистемой, можно организовать параллельное выполнение нескольких запросов ввода-вывода разными устройствами подсистемы в том случае, если запрашиваемые данные размещены на разных носителях. Более того, можно и к обработке единственного запроса привлечь несколько параллельно работающих устройств, если изначально распределить между ними запрашиваемый блок данных.

Существует множество вариантов такой параллельной организации, которая, к тому же, сулит возможность повысить надежность хранения информации за счет структурной избыточности. Именно вариативность решения задачи на первых порах препятствовала выработке единого подхода, который должен был бы воплотиться и в разработке соответствующей организации баз данных, приемлемой для реализации на множестве платформ и операционных систем. В конце концов промышленностью была одобрена в качестве стандарта спецификация семейства многодисковых подсистем, получившая наименование RAID (redundant array of independent disks — избыточный массив независимых дисков). Согласно спецификации в семействе определено семь уровней — от нулевого до шестого3. Эти уровни не являются иерархическими, т.е. система верхнего уровня не включает в качестве компонента систему нижнего уровня, а характеризуют степень полноты реализации набора функций в конкретной системе. Согласно спецификации для систем RAID всех уровней характерно следующее.

Система любого уровня представляет собой набор приводов магнитных дис ков, рассматриваемый операционной системой как единое логическое уст ройство внешней памяти.

Данные распределяются между отдельными физическими дисками RAID.

Избыточная емкость системы используется для хранения контрольной ин формации, которая гарантирует восстановление данных в случае сбоя или выхода из строя одного из физических дисков.

Системы RAID разного уровня отличаются методами реализации второго и третьего из перечисленных свойств.