- •11. 2.4. Определение несущей способности сваи трения

- •11.2.5. Особенности работы свай, изготовленных в грунте

- •Учёт слоя сильносжимаемого грунта, находящегося в пределах длины сваи

- •11.2.7. Условия возникновения отрицательного трения

- •11.2.8. Сваи. Работающие на выдергивание

- •11.2.9. Сваи, работающие на горизонтальную нагрузку и действие момента

11. 2.4. Определение несущей способности сваи трения

Несущая способность грунта основания свай трения, зависящая от сопротивления грунта под их нижним концом давлению и развивающегося по их боковой поверхности сопротивления грунта сдвигу, определяется по I группе предельных состояний различными методами. Широко известны следующие четыре метода: 1) практический с использованием таблиц СНиПа; 2) динамический; 3) статического зондирования; 4) испытания свай статической нагрузкой. Из них только последний метод позволяет получать непосредственно опытным путем значение несущей способности сваи. Остальные методы, являясь косвенными, дают относительно приближенные значения несущей способности, которые рекомендуется сравнивать с результатами контрольных испытаний свай статической нагрузкой.

Практический метод. Несущая способность свай трения определяется как сумма двух слагаемых — сопротивления грунта под их нижним концом давлению и сопротивления грунта сдвигу по их боковой поверхности:

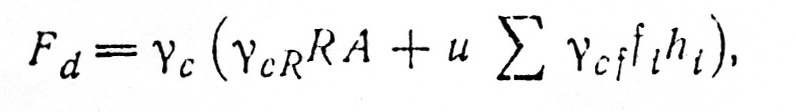

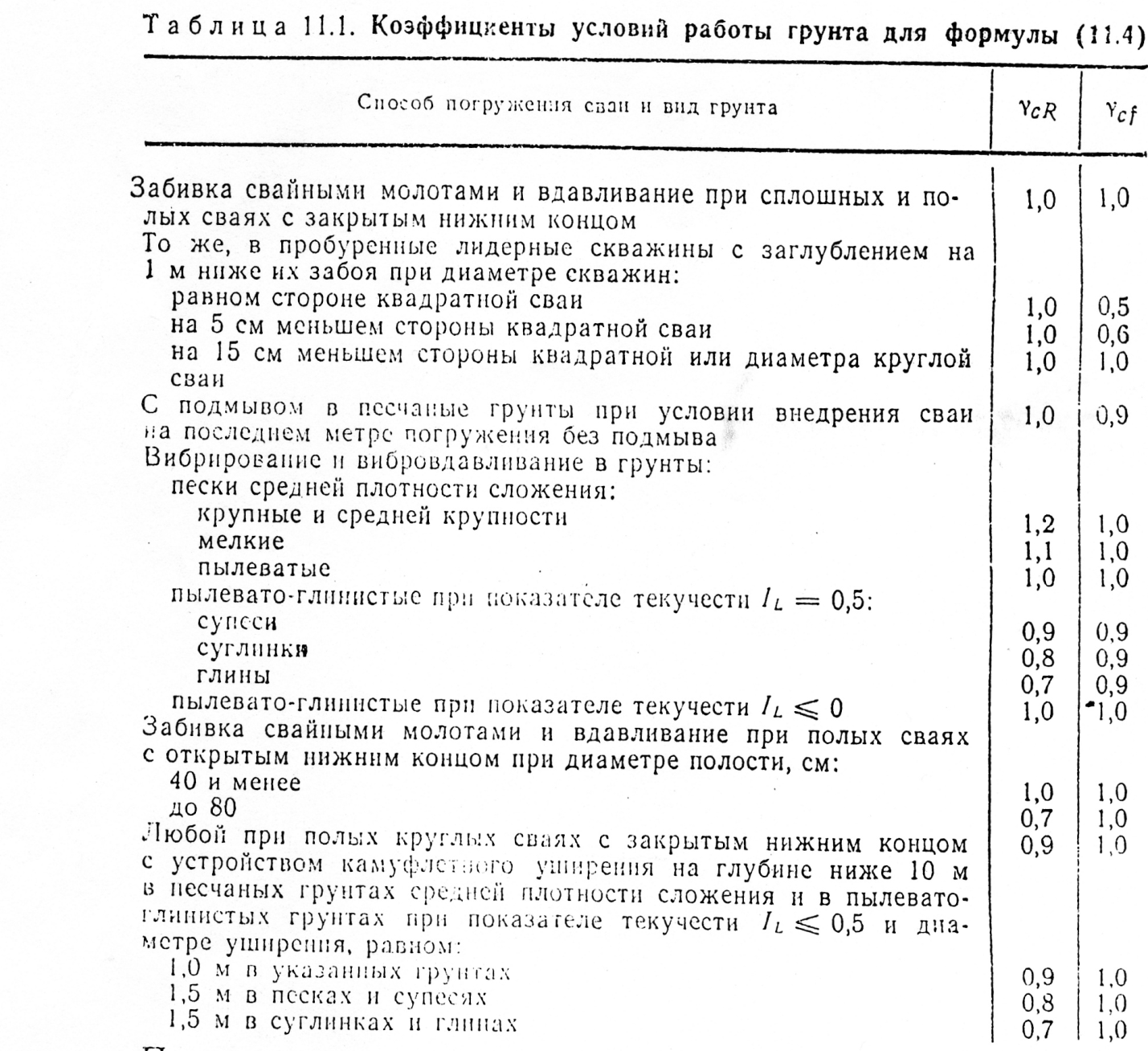

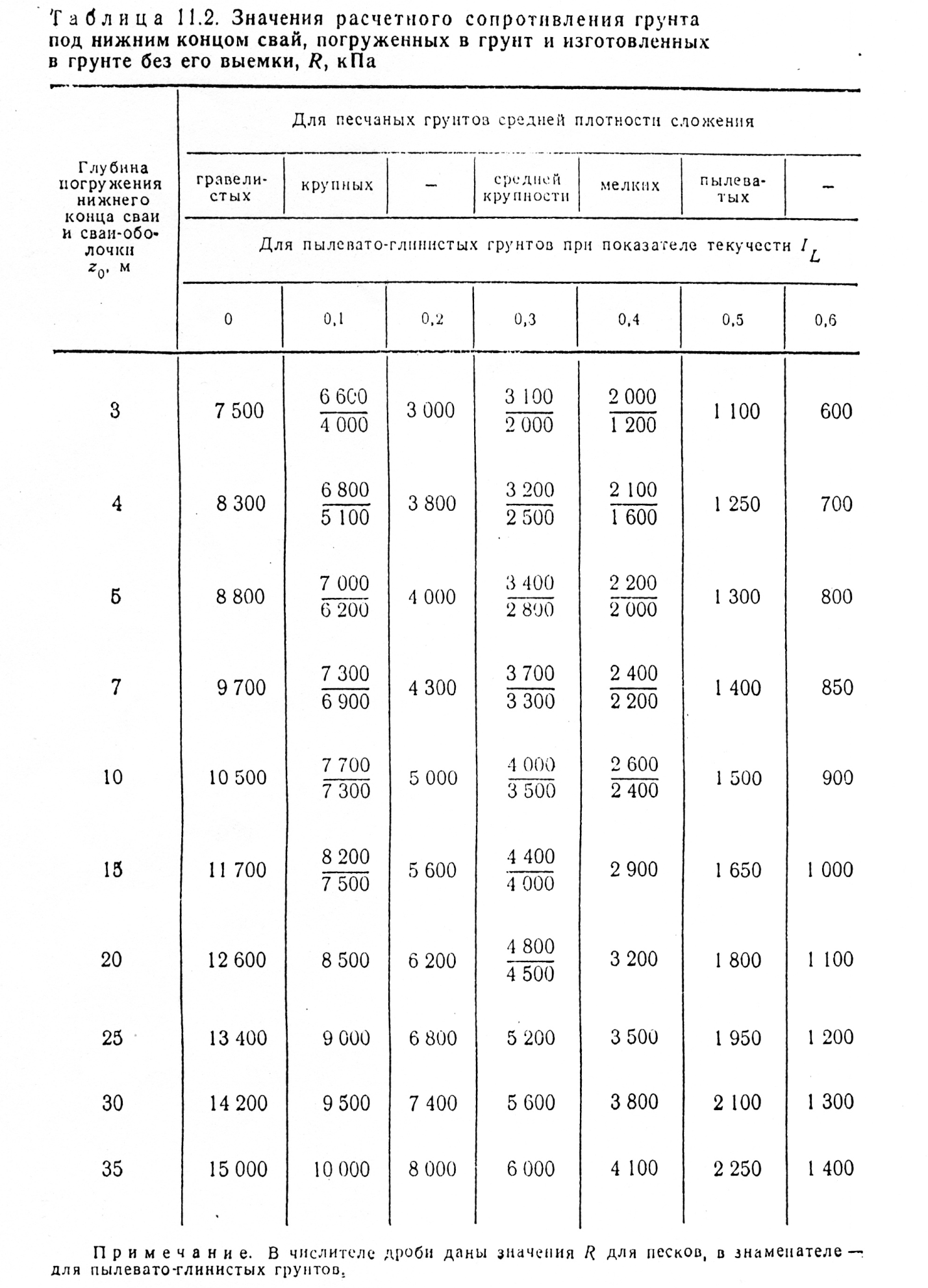

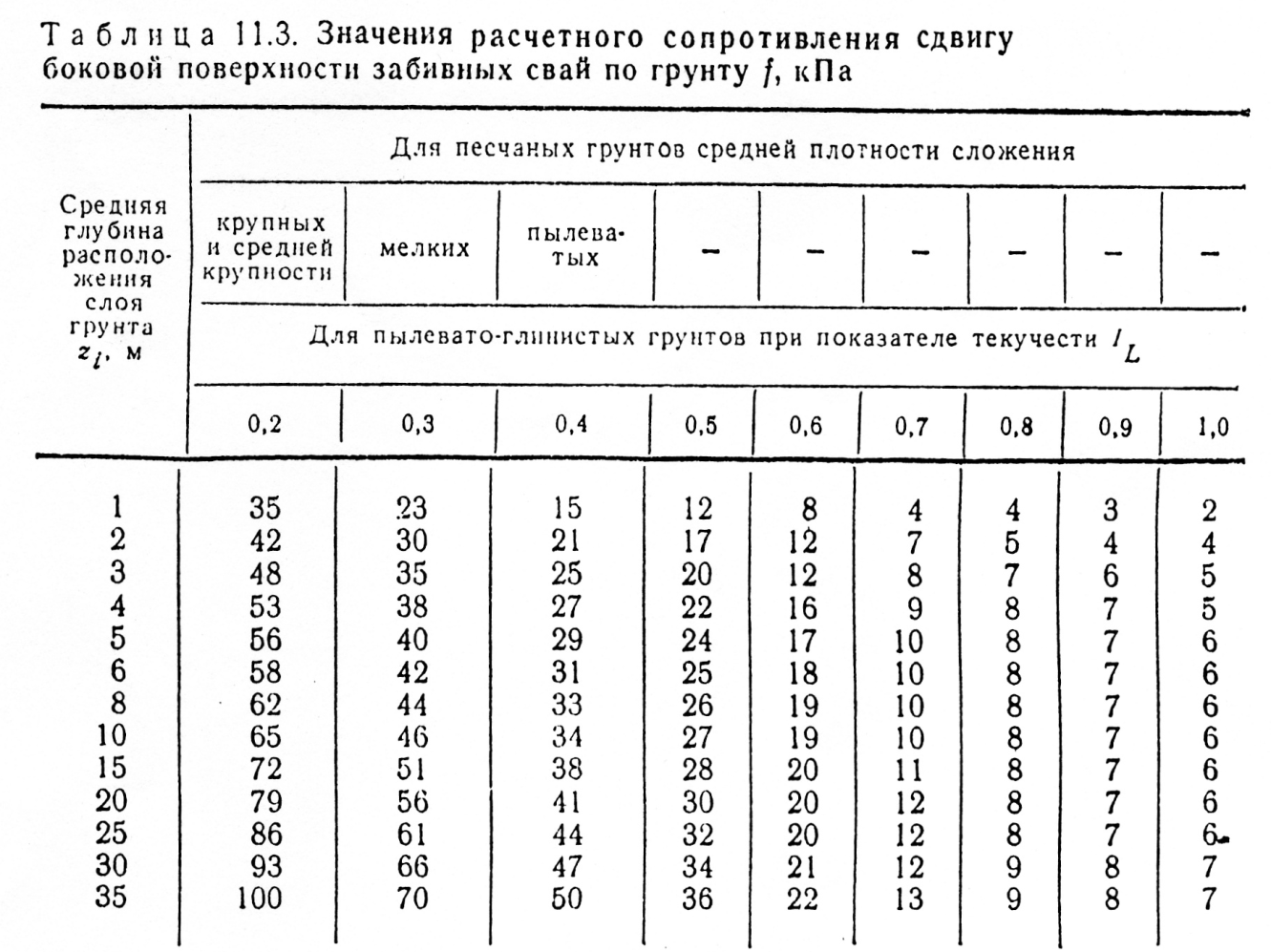

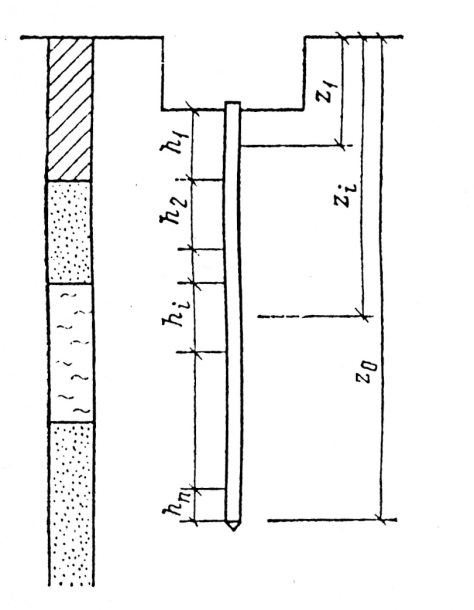

где ус — коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; γсR и γcf — коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и по боковой поверхности сваи, зависящие от способа ее погружения (табл. 11.1); R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, определяемое по табл. 11.2; А - площадь опирания сваи на грунт; и — периметр поперечного сечения сипи; fi - расчетное сопротивление сдвигу боковой поверхности сваи по i-му слою грунта, определяемое по табл. 11.3; hi - толщина i-го слоя грунта в пределах длины сваи (рис. 11.12).

Глубины погружения сваи и залегания отдельных слоев z для определения значений R и fi принимают от природного рельефа при срезке, подсыпке пли намыве слоя толщиной не более 3 м или от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровни срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки, при срезке, подсыпке или намыве слоя толщиной от 3 до 10 м. В водотоках учитывают возможный размыв грунта.

При промежуточных значениях z для определения R и fi по табл. 11.2 и 11.3 применяют интерполяцию. Для плотных песков значение fi увеличивают на 30%, а значение R принимают на 60...100 % больше, чем указано в табл. 11.2, но не более чем на 20 МПа. Толщину слоев при членении толщи грунтов для определения fi принимают не более 2 м.

с При пирамидальных сваях СНиП 2.02.03—85 рекомендуют определять Fd в зависимости от деформационных и прочностных свойств грунтов.

Определение несущей способности свай с использованием таблиц СНиПа нельзя считать точным. Если ошибиться при нахождении IL всего на 0,1, то результат, получаемый по формуле (11.4), может оказаться завышенным или заниженным иногда в 1,5 раза и более. В то же время значения ωL и ωP по ГОСТ 5183—77 определяются экспериментально довольно приблизительно. Кроме того, хотя табличные значения R и fi установлены

стр 267

Стр 268

на основании корреляционной зависимости этих величин от значения IL, тем не менее характерные особенности грунтов отдельных регионов не выявляются табл. 11.2 и 11.3. Поэтому целесообразно накапливать данные о значениях R и fi для грунтов районов массовой застройки с составлением таблиц региональных значений R и fi .

Динамический метод. Чем глубже погружается свая, забиваемая свайным молотом, тем больше сопротивление оказывает грунт ее внедрению. В результате от каждого удара получается все меньший и меньший отказ, который следует определять после «отдыха».

Динамические испытания свай после «отдыха» регламентированы ГОСТ 5686—78 и СНиП 2.02.03—85. Добивку свай после «отдыха» производят свайным молотом массой в 1,5...1,25 раза больше массы сваи,

![]()

Стр 269

а при длинных сваях - молотом с массой не менее массы испытываемой сваи.

Работа, совершаемая при ударе свайного молота о голову сваи, GН (где G — масса ударной части молота; Н — высота его падения) расходуется на погружение сваи, на упругие деформации системы молот - свая - грунт, частично на превращение механической энергии в тепловую и на разрушение головы сваи. В общем виде это положение записывается в виде уравнения

GН = FиSа + Gh + GHα ,

где Fи - предельное сопротивление сваи погружению в грунт; Sа — отказ сваи после «отдыха»; h — высота отскока свайного молота после удара, зависящая от упругих деформаций системы молот - свая - грунт; α - коэффициент, характеризующий потери работы на разрушение головы сваи и другие потери.

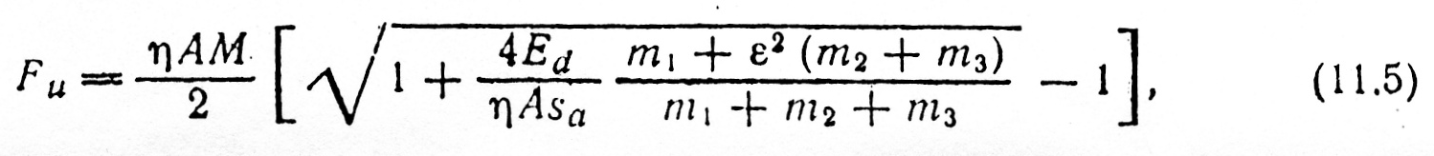

В результате принятия ряда допущений и преобразования этого выражения Н. М. Герсеванов получил формулу для предельного сопротивления сваи, которая с небольшими изменениями приводится в СНиП для отказов свай Sа ≥ 0,002 м в следующем виде:

где η - коэффициент, зависящий от упругих свойств материала сваи, принимаемый для железобетонных свай равным 1500 кН/м2, для деревянных свай - 1000 кН/м2; A - площадь поперечного сечения сваи с включением пустот, м2; М - коэффициент, принимаемый в зависимости от грунта под нижним концом сваи по СНиПу; Еd — расчетная энергия удара свайного молота, принимаемая для молота одиночного действия равной GН, для трубчатого дизель - молота—0,9GH и штангового дизель - молота - 0,4GH, кДж; е2— коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке равным 0,2; т1 — масса молота; т2 — масса свои с наголовником, т; т3 — масса под-бабка, т; Sa - остаточный отказ - погружение сваи от одного удара, м.

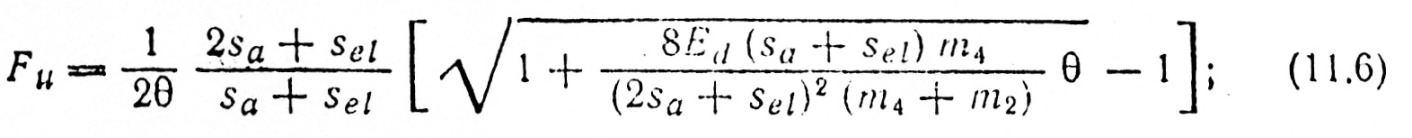

При малых значениях отказа (Sa < 0,002 м) необходимо учитывать упругие деформации системы свая - грунт. Для этого с помощью отказомера замеряют упругий отказ Sеl и остаточный отказ Sа. Это позволяет определить частное значение предельного сопротивления сваи по формуле

здесь коэффициент

где np и nf - коэффициенты перехода от динамического (включая вязкое сопротивление грунта) к статическому сопротивлению грунта соответственно под нижним концом и по боковой поверхности сваи (обычно принимают пр = 0,00025 с*м/кН, nf = 0,025 с*м/кН); Af - площадь боковой поверхности сваи, соприкасающейся с грунтом, м2; g - ускорение свободного падения, принимаемое равным 9,81 м/с2; H - высота падения ударной части молота, м; h - высота первого отскока молота, принимается для дизель - молотов штанговых h=0,6м, для трубчатых - h = 0,4 м, для других молотов - равной нулю; m4 - масса ударной части молота, т.

Точность определения Fи по формулам (11. 5) и (11.6) зависит от наличия упругой прокладки в наголовнике, которая должна быть предварительно обмята несколькими ударами той же интенсивности, что и при определении отказа сваи.

Недостатком динамических испытаний является необходимость перехода от сопротивления сваи динамическому погружению к сопротивлению ее под действием статической нагрузки.

Метод статического зондирования. Метод статического зондирования позволяет оценивать сопротивление грунта погружению сваи как под нижним ее концом, так и по ее боковой поверхности. Для зондирования согласно ГОСТ 24942—81 в настоящее время применяют в основном три установки. В установке типа I, у которой зондировочный стандартный конус переходит в штангу, трение по грунту развивается по всей ее длине, а в установках типа II и III трение по грунту развивается только в нижней части штанги.

Сопротивление грунта прониканию зонда не идентично сопротивлению грунта загружаемой свае, так как при внедрении зонда вокруг нее нарушается структура грунта, которая не может сразу восстановиться. По этой причине результаты статического зондирования насыщенных водой пылевато-глинистых грунтов не отражают работы свай, особенно в отношении трения боковой поверхности сваи о грунт. В то же время при песчаных грунтах и супесях результаты статического зондирования позволяют достаточно точно определять несущую способность свай. В остальных случаях правильнее предварительно установить корреляционную зависимость между нагрузкой, требующейся для погружения зонда, и несущей способностью свай.

Удельное сопротивление грунта под нижним концом сваи определяют по формуле

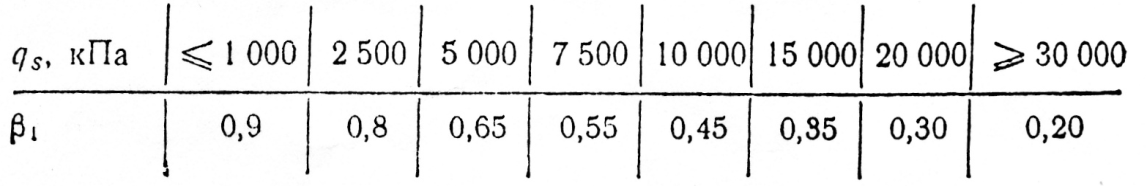

Rs = β1qs

где β1 - переходный коэффициент от сопротивления грунта под зондом при его погружении к сопротивлению грунта под забивной сваей после «отдыха»); qs - среднее значение сопротивления грунта под наконечником зонда на участке, расположенном на 1d выше и на 4d ниже нижнего конца свай (d — сторона или диаметр сваи):

Таблица

11.4. значения коэффициентов β и β

и β для формул (11.8) и

(11.9)

для формул (11.8) и

(11.9)

f кПа |

Коэффициент β |

Коэффициент β |

||

При песчаных грунтах |

При пылевато-глинистых грунтах |

При песчаных грунтах |

При пылевато-глинистых грунтах |

|

≤20 |

2,40 |

1,50 |

0,75 |

1,00 |

40 |

1,65 |

1,00 |

0,60 |

0,75 |

60 |

1,20 |

0,75 |

0,55 |

0,60 |

80 |

1,00 |

0,60 |

0,50 |

0,45 |

100 |

0,85 |

0,50 |

0,45 |

0,40 |

≥120 |

0,75 |

0,40 |

0,40 |

0,30 |

Среднее удельное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи определяют из выражений:

При установке типа I

F

= β

f (11.8)

(11.8)

при установках типов II и III

f

= ( )

/ h

(11.9)

)

/ h

(11.9)

где,

β и β

и β -

переходные

коэффициенты, принимаемые по табл. 11.4;

-

переходные

коэффициенты, принимаемые по табл. 11.4;

f - среднее удельное сопротивление грунта по боковой поверхности зонта при погружении его на глубину забивки сваи;

- среднее удельное

сопротивление грунта по боковой

поверхности в пределах i-го

слоя;

- среднее удельное

сопротивление грунта по боковой

поверхности в пределах i-го

слоя;

h – толщина i-го слоя;

h – глубина погружения сваи от поверхности грунта около нее.

Зная R и f, находят частное значение предельного сопротивления сваи в месте зондирования:

F =

R

A+

f h

u.

=

R

A+

f h

u.

Где,

А – площадь поперечного сечения сваи у нижнего конца;

h – длина сваи в грунте;

u – периметр поперечного сечения сваи.

При относительно однородных инженерно-геологических условиях по частным значениям предельного сопротивления сваи, установленным для всех мест зондирования, находят несущую способность сваи, работающей на сжимающую нагрузку:

F =

=

– коэффициент

условий работы, принимаемый равным 1;

– коэффициент

условий работы, принимаемый равным 1;

n

– число точек зондирования, в которых

по формуле (11.10) найдены частные значения

предельного сопротивления сваи

;

;

– коэффициент

безопасности по грунту, определяемый

в соответствии с п. 2.5 для односторонней

доверительной вероятности

– коэффициент

безопасности по грунту, определяемый

в соответствии с п. 2.5 для односторонней

доверительной вероятности

=

0,95.

=

0,95.

При резких

изменениях напластования грунтов в

пределах одной строительной площадки

последнюю разбивают на части, имеющие

приблизительно однородные

инженерно-геологические условия, и для

каждой такой части определяют F по формуле (11.11).

по формуле (11.11).

Более точные

значения частного предельного

сопротивления сваи длиной до 12 м можно

найти испытанием грунтов с помощью

эталонной сваи, если длина проектируемых

свай не превышает 12 м. Тогда, проведя

испытания в соответствии с ГОСТ 24942-81,

получают предельное сопротивление

эталонной сваи F и вычисляют предельное сопротивление

натурных свай такой же длины по формуле:

и вычисляют предельное сопротивление

натурных свай такой же длины по формуле:

F

=

где,

u

и u – периметр

поперечного сечения соответственно

натурной сваи и эталонной сваи;

– периметр

поперечного сечения соответственно

натурной сваи и эталонной сваи;

–

коэффициент,

принимаемый равным 1 для всех грунтов,

кроме плотных песков (для них

=

1,25).

–

коэффициент,

принимаемый равным 1 для всех грунтов,

кроме плотных песков (для них

=

1,25).

Еще точнее

устанавливается

испытанием натурных свай статической

нагрузкой.

устанавливается

испытанием натурных свай статической

нагрузкой.

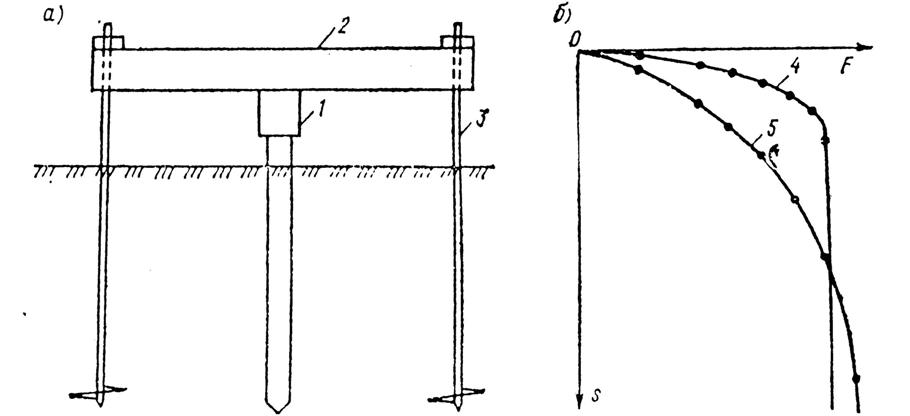

Метод испытания свай статической нагрузкой. Несущую способность сваи при изысканиях можно определять путем испытания статической нагрузкой ее аналога (рис 11.13, а), погружаемого в грунт или изготовляемого в грунте ( как предусмотрено в проекте). Для приложения нагрузки на сваю на некотором расстоянии от нее (вне зоны напяженного состояния грунта, возникающего при забивке сваи) забивают или ввинчивают инвентарные анкерные сваи 3, на которых закрепляют упорную балку 2. между балкой и головой испытываемой сваи помещают домкрат 1 и после отдыха передают на сваю нагрузку, обычно ступенями по 0,1…0,15 ожидаемой несущей способности. Каждую ступень нагрузки выдерживают до условного затухания осадки сваи, согласно ГОСТ 5686-78. после этого прикладывают следующую ступень нагрузки. По результатам эксперимента строят графическую зависимость (рис 11.13, б). Иногда

Рис. 11.13. Испытание свай статической нагрузкой. а – схема испытания;

б – зависимость осадки сваи от нагрузки

Стр.274,275

при некоторой нагрузке при осадке менее 20 мм происходит провальная осадка сваи — непрерывное погружение ее без затухания скорости осадки (кривая 4). В таком случае эта нагрузка и будет соответствовать частному значению предельного сопротивления сваи. Труднее решить вопрос о значении предельного сопротивления сваи, если ее осадка развивается в соответствии с кривой 5 (рис. 11.13,6).

Для рассматриваемого случая в СНиП 2.02.03—85 даны две рекомендации:

Для мостов и портовых гидротехнических сооружений принимают, что предельное сопротивление испытываемой сваи при вдавливании соответствует нагрузке, на одну ступень меньшей нагрузки, при которой:

приращение осадки за одну ступень загружения (при общей величине осадки более 40 мм) превышает в 5 раз и более приращение осадки, полученное за предшествующую ступень загружения;

осадка не затухает в течение суток и более (при общей величине ее более 40 мм).

Для остальных свайных фундаментов и сооружений принимают, что предельное сопротивление испытываемой сваи вдавливающей нагрузке соответствует нагрузке, при которой эта свая получает осадку s, равную некоторой доле средней предельно допустимой осадки возводимого сооружения Su. mt, т. е.

(11.13)

(11.13)

где

— коэффициент перехода от осадки Su.

mt,

к осадке испытываемой сваи до ее условного

затухания, принимаемый равным

0,2

или с учетом опыта строительства.

— коэффициент перехода от осадки Su.

mt,

к осадке испытываемой сваи до ее условного

затухания, принимаемый равным

0,2

или с учетом опыта строительства.

При таком подходе расчет свайных фундаментов, который производится по первой группе предельных состояний (по прочности или устойчивости), связан с расчетом по второй группе предельных состояний (по деформациям). В этом случае предельное сопротивление свай на одной и той же строительной площадке при одних и тех же грунтовых условиях под неодинаковыми по конструкции сооружениями получается различным.

Предельное сопротивление сваи должно характеризоваться предельным сопротивлением сдвигу ее боковой поверхности по грунту и предельным сопротивлением грунта под ее нижним концом давлению. По мере загрузки сваи возрастают реактивные силы по ее боковой поверхности и нижнему концу, свая получает небольшое перемещение (осадку). Когда перемещение ее относительно грунта достигнет некоторого значения, называемого нами с Ф. К. Лапшиным сдвиговой осадкой, сопротивление сдвигу ее боковой поверхности по грунту будет максимальным. Тогда, если сопротивление грунта в зоне нижнего конца сваи не может возрастать, свая получает провальную осадку. В большинстве же случаев сопротивление грунта под нижним концом сваи по мере увеличения ее осадки возрастает. Этим и объясняется, что осадка при испытании чаще всего соответствует кривой 5 (рис. 11.13,6). Учитывая сказанное, для определения предельного сопротивления сваи целесообразно принять величину осадки, больше сдвиговой для любых грунтов. В Ленинграде* рекомендуется принимать осадки, равные 40 мм, так как сдвиговая осадка ленточных глин составляет 25 мм. Положительный опыт строительства зданий на сваях, исходя из этого критерия (предельного сопротивления), свидетельствует о целесообразности его использования.

Определение

несущей способности грунта основания

свай по результатам их испытаний.

При испытании натуральных и эталонных

свай статической нагрузкой и натурных

свай динамической нагрузкой получают

частные значения их предельного

сопротивления

Для нахождения нормативного значения

предельного сопротивления свай

Для нахождения нормативного значения

предельного сопротивления свай

результаты испытаний (6 и более) свай,

проведенных в одинаковых грунтовых

условиях обрабатывают методом

математической статистики (см. п. 2.5). По

результатам такой обработки находят и

значение коэффициента надежности

по грунту

результаты испытаний (6 и более) свай,

проведенных в одинаковых грунтовых

условиях обрабатывают методом

математической статистики (см. п. 2.5). По

результатам такой обработки находят и

значение коэффициента надежности

по грунту

В случае испытания менее 6 свай принимают

В случае испытания менее 6 свай принимают

.

Зная

несущую способность свай определяют

по формуле

.

Зная

несущую способность свай определяют

по формуле

,

(11.14)

,

(11.14)

Где

— коэффициент условий работы, принимаемый

для

вдавливающих нагрузок

равным 1;

— коэффициент надежности по грунту,

устанавливаемый для

односторонней доверительной вероятности

α

= 0,95 (см. п. 2.5).

— коэффициент условий работы, принимаемый

для

вдавливающих нагрузок

равным 1;

— коэффициент надежности по грунту,

устанавливаемый для

односторонней доверительной вероятности

α

= 0,95 (см. п. 2.5).

;

f

;

f