- •Базовые принципы позитивизма:

- •Систематизация наук.

- •Методы науки.

- •Закон трех стадий

- •Социальная статика и динамика

- •Эволюционная социология Спенсера.

- •Этапы эволюции марксизма

- •Неомарксизм.

- •Солидарность, аномия, “Самоубийство”

- •Понимающая социология

- •Социальное действие

- •Идеальные типы

- •Власть и её механизмы

- •Социология религии

- •Эмпирическая социология: становление, эволюция, успехи и трудности (Чикагская школа: у.Томас, ф.Знанецкий, р.Парк, г.Мид)

- •25. (Ещё один вариант – более сокращённый)

- •Психологическое направление

- •Символический интеракционизм Дж.Мида и г.Блумера

- •Ранкфуртская школа (критическая социология)

- •34. Социология как наука: объект, предмет, структура, функции и место в системе наук.

- •Структура социологического знания.

- •35. Социологическое понятие общества: условия и факторы формирования. Типология общественных систем.

- •11. Теории соцстратификации.

- •12. Проблемы социального неравенства в современном российском об-ве.

- •1 3. Теории классовой структуры общества.

- •40. Молодежь как специфическая социальная группа. Проблемы современной российской молодежи.

- •25. Функции культуры.

- •Образование как социальный интитут.

- •. Основные тенденции развития образовательных систем в современном мире.

- •11. Значимые виды социального поведения:

- •Понятие государства

- •Консервативная модель социальной политики и принципы ее реализации

- •Отличительные особенности либеральной модели

- •Финансовые аспекты формирования социал-демократической модели

- •Хема баланса денежных доходов и расходов населения

- •4. Комплексные задачи социальной статистики.

- •5. Составные части системы социальной статистики.

- •6. Основные задачи социальной статистики.

- •7. Объекты социальной статистики и основные классификации с.С.,

- •8. Назначение социальных показателей

- •9. Категории данных социальной статистики

- •10. Основные элементы социальной структуры

- •11. Статистические показатели, дающие оценку

- •Ожидаемая продолжительность жизни

- •16. Основные показатели статистики трудовых ресурсов.

- •17. Методика прогнозирования трудовых ресурсов на перспективу

- •18. Определения понятия «уровень жизни»

- •19. Группы показателей, характеризующих уровень жизни населения.

- •20. Основные показатели, характеризующие доходы населения.

- •25. Показатели, характеризующие малообеспеченные слои населения.

- •26. Показатели, характеризующие социальную поддержку населения

- •27. Информационно-аналитическое обеспечение анализа состояния

- •28. Основные группы показателей, характеризующих состояние здравоохранения и

- •29. Система показателей общей заболеваемости

- •30. Информационно-аналитическое обеспечение анализа и прогноза жилищных

- •31. Основные показатели, характеризующие жилищные условия и ж/к обслуживание См. Билет 30

- •32. Показатели, характеризующие землепользование

- •33. Показатели статистики жилищного фонда См. Билет 30

- •34. Показатели, характеризующие благоустройство жилья и обеспеченность

- •35. Понятие окружающей среды и основные показатели, которые ее характеризуют

- •Программа, ее функции в исследовательской деятельности социолога.

- •Методологический раздел программы. Специфика составляющих его видов работ.

- •Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий в программе исследования. Процедура операционализации.

- •24. Анкетный опрос.

- •25. Организация и проведение почтового и прессового опроса.

- •27. Виды интервью.

- •30. Виды вопросов

- •Подбор и подготовка интервьюеров. "Эффект интервьюера". Этические нормы проведения опросов.

- •4. Метод опроса. Виды опроса. Особенности организации и проведения различных типов опросов.

- •Техника интервьюирования. Основные правила работы с вопросником.

- •Наблюдение как метод сбора социальной информации. Преимущества и недостатки метода.

- •10. "Включенное наблюдение": планирование исследования. Познавательные возможности метода.

- •11. Методика и техника формализованного наблюдения. Шкалы и критерии формализованного наблюдения.

- •3.6. Классификация экспериментов

- •Метод контент-анализа.

- •Возможности

- •Типы кодирования переменных.

- •Тип шкалы измерения переменных.

- •Неколичественные шкалы

- •Количественные шкалы:

- •Структура пакета

- •2.2. Схема организации данных, окна spss

- •2.3. Управление работой пакета

- •Основные команды меню spss:

- •Статусная строка

- •Ввод данных с экрана

- •[Править]Условия применения факторного анализа

- •1.3.1. Состав и численность фокус-группы

- •1.3.4. Устройство помещения

Символический интеракционизм Дж.Мида и г.Блумера

Как направление символический интеракционизм в теоретической социологии возник в 50-е годы ХХ века, хотя его основные представители считают, что истоки идей и методологии с.и. следует искать в психологической традиции, связываемой с традициями Джеймса, Болдуина и Дьюи, а также Томаса и Кули.

Джордж МИД (1863 – 1931)

Центральная идея: одинаковой важности изучения как внешнего, так и внутреннего поведения людей (объективно и субъективного).

Мид подчёркивал, что субъективная жизнь социального действия – важная черта общественной жизни, конституирующая специфику социальных явлений. Эта сторона социального феномена может быть понята как процесс символического создания, описания и интерпретации объективных ситуаций. Он признавал реальность объективного мира, окружающего людей, но считал основополагающим обращение к субъективной интерпретации этого мира индивидами.

Центральные понятия для объяснения социальной действительности: символ, принятие роли другого, самость (способность представить себя в качестве объекта своей собственной мысли), обобщенный другой.

Символ обозначает предмет или событие; предполагает определённую реакцию на предмет или событие и выражается в социальных действиях; обеспечивает средства, с помощью которых люди общаются в своей социальной среде с помощью знаков. Без символа взаимодействия и О не будет. Поэтому, чтобы существовать, люди должны жить в мире значений. Отсюда социальны жизнь возможна только тогда, когда значения и символы воспринимаются остальными членами О. Но общепризнанные символы способны обеспечить лишь средства интеракции. А для того, чтобы она продолжалась, каждый вовлечённый в неё должен интерпретировать значения и намерения других. Это осуществляется с помощью процесса, который Мид назвал принятием роли (индивид ставит себя на место человека, с которым осуществляется общение). Через процесс принятия роли индивиды развивают свою самость, так как каждый раз в процессе общения принимают роль общающегося.

2 стадии в развитии понятия самости: игра как play и игра как game.

В случае play ребёнок играет роли , которые не являются собственно его ролями, что позволяет ему осознать различие между ним самим и той ролью, которую он исполняет. Игра в этом смысле - есть игра во что-то.

В случае game речь идёт о соревновании, когда дети видят себя со стороны других участников, что требует от них представлять себя в роли других. В этот момент ребёнок оценивает свою роль.

Любое организованное сообщество, которое обеспечивает индивиду организованность, единство его самости, можно назвать обобщенным другим. Индивиды видят себя с помощью этого обобщённого другого. Установка обобщенного другого есть установка общества, где люди постоянно спрашивают себя, что думают о них другие.

Именно в форме обобщенного другого социальный процесс влияет на поведение вовлеченных в него и поддерживающих его индивидов. В наиболее высокоразвитых, организованных и сложных человеческих социальных обществах различные социально-функциональные классы или подгруппы индивидов, к которым принадлежит данный индивид, распадаются на два вида. Некоторые из них представляют собой конкретные социальные классы или подгруппы, которые все действительно являются функциональными социальными единицами, в рамках которых их индивидуальные члены непосредственно соотнесены друг с другом. Другие представляют собой абстрактные социальные классы или подгруппы, в рамках которых их индивидуальные члены соотнесены друг с другом лишь более или менее опосредованно и которые лишь более или менее опосредованно функционируют в качестве социальных единиц.

Процесс полного развития самости проходит две большие стадии. На первой из этих стадий самость индивида конструируется просто организацией отдельных установок других индивидов по отношению к нему самому и друг к другу в рамках специфических социальных действий, в которых он вместе с ними участвует. Лишь на второй стадии процесса полного развития самости она конструируется организацией не только этих отдельных установок, но также и социальных установок обобщенного другого или социальной группы, к которой он принадлежит, как некоего целого. Т.о. самость достигает своего полного развития посредством организации этих индивидуальных установок других в организованные социальные или групповые установки, становясь тем самым индивидуальным отражением всеобщей систематической модели социального или группового поведения, в которое она вовлечена наряду с другими.

Ребенок принадлежит к обществу тогда и постольку, когда и поскольку позволяет установке другого, которую он принимает, контролировать свое собственное непосредственное выражение (отклик). Индивид является индивидуальностью постольку, поскольку принадлежит к какому-то сообществу, поскольку перенимает в своем собственном поведении установления этого сообщества. Он принимает его язык как средство, благодаря которому обретает свою индивидуальность, а затем - в процессе принятия различных ролей, которыми снабжают его все другие, - он обретает установку членов этого общества. Такова структура человеческой индивидуальности. Именно определенная структура установок и выстраивает самость как нечто, отличное от какой-то группы привычек.

Сознание в распространенном смысле этого слова есть просто нечто, имеющее отношение к сфере опыта; самосознание же относится к способности вызывать в нас самих какой-то набор определенных откликов, которыми обладают другие члены группы.

Мид сосредоточил своё внимание на языке, как факторе, придающем решающее отличие общению людей. Знаки-символы способствуют отделению человека от мира физических вещей, помогают ему «сохранять дистанцию» по отношению к предметам, позволяя оперировать ими без прикосновения.

Становление Я, по Миду, процесс превращения биологического организма в рефлексивную социальную личность, способную становиться объектом для самой себя. Происхождение и функционирования Я целиком социально. Оно происходит путём принятия роли другого.

Я в концепции Мида – интернализация субъективных описаний объективной реальности, условие возможности которой – символическая природа взаимодействия людей между собой. Объём того или другого индивидуального Я напрямую зависит от количества, разнообразия и широты взаимодействий, в которых участвует индивид. Поэтому структура сформировавшегося Я – слепок структуры социального мира, индивидуальное Я тождественно социальной структуре. Отсюда поведение индивида стандартизировано и является выбором между стандартами действий. Источник выбора – способность уклоняться от образцов.

Здесь, чтобы социальная структура не стала тождественной социальной функции Мид решает, что Я состоят из двух подсистем, и существует два аспекта формирования самости: Я как I и Я как Me. Первое – спонтанное внутреннее субъективное представление индивидом самого себя. Второе – то, как люди видят себя глазами других. Отсюда социальная реальность – не только символическое взаимодействие индивидов, но и взаимодействие двух фаз Я внутри него самого. Диалог обоих Я создаёт канал, через который проходят все образцы взаимодействия, всё внешнее общение человека. Поэтому Я – продукт диалектики I и Me – источника социального и личностного развития.

Герберт Блумер (1900 – 1986)

Он начинает построение своей интеракционистской модели общества, основываясь на трёх основных идеях:

Человеческая деятельность в отношении объектов осуществляется на основании значений, которые люди им приписывают

Эти значения есть продукт социального взаимодействия между индивидами

Эти значения изменяются и применяются посредством интерпретации, используемой каждым индивидом в отношении знаков, которые его окружают.

Т.о. Блумер кристаллизует идеи своих предшественников, подчёркивая, что значения символов не имеют ничего общего с объектами, представляющими эти значения в реальном мире. Значение – продукт взаимодействия людей, а объекты реального мира лишь учитываются во взаимодействии. Люди, по Блумеру, действуют не под влиянием сил и не из-за внутренних устремлений. Их действия направляется процессом интерпретации внешних и внутренних факторов на основании значений. Процесс интерпретации – это и есть процесс символического взаимодействия.

Человеческое бытие хар-ся сознанием и рефлексией. Потому действия человека – акты его самоопределения. При этом люди обязана адаптировать свои действия к ситуациям, в которых происходит действие, т.е приспосабливать собственные объективные описания ситуаций к описаниям других людей, составляющих социальный контекст взаимодействия. А необходимость приспособления действия к соц окружению диктует необходимость обобщения интерпретационного процесса – разделение участниками взаимодействия описания ситуации и его возможной интерпретации. Генерализация процесса интерпретации, разделение его многими людьми создаёт то, что мы называем социальным порядком, социальной структурой.

Т.о., соц мир, по Блумеру, состоит из постоянных интеракций, понимаемых как процесс интерпретации. Повторяемость одних и тех же действий объясняется через объединённое действие. – такое состояние взаимодействующих индивидов, когда они по преимуществу едины в описании ситуации и в способах интерпретации. Именно «объединённое действие» - исходный пункт существования институционализированных образцов поведения, социальных институтов, структур, в него вовлечённых. Отсюда соц статус и соц роль – не позиция в соц системе, а социальный объект, которому приписываются значения, это поведение, возникающее на основании интерпретации этих значений.

Блумер настаивает на приоритете действий над структурой, считая, что соц процесс – создание и изменение соцправил соц-ми группами. Социальное действие – не следование соц нормам или рациональный выбор между институционализированными возможностями, а процесс интерпретации, совершаемый далеко не всегда в пользу социальных норм.

Полемика с Парсонсом в прочтении соц явлений:

С т.зр. с.и. организация человеческого общества – система координат, в кот располагается соц действие, а не фактор детерминирующий действие; сама организация и изменения в ней – продукт активности действующих единиц, а не сил, действие которых не принмает эти действующие единицы в расчёт; различия в прочтении многих базовых понятий (соц стр-ра, соц ин-т, соц роль, соц статус)

22. Феноменологическая социология Альфреда Шюца.

Интерес к чеку и его внутр. миру ярко в работах представителей феноменологич. социологии(Шюц, Бургер, Лукман)

Испытал влияние немец. Философа Гюссерля ( ставил своей задачей создание философии, которая обращалась бы к корням нашего знания и опыта, что научные знания все больше отрываются от повседневности) и понимающей социологии Вебера.

Одна из главных черт ф. подхода в философии явилось введение понятия феноменологич. редукция – имплицидное предположение о том, что мир вокруг нас есть творение нашего сознания. Задача социолога не сколько постижение внешнего мира, сколько способов и путей, которыми мы структурируем этот мир в нашем сознании. Социология должна ориентироваться на субъективный опыт человека и изучать тот феноменальный «жизн. мир», в котором живет каждый индивид.

Осн. Работы: «избранные статьи» 1971.

«Феноменология социального мира»

«Структура жизненного мира»

3 задачи Шюца.:

1. Построение адекватной теории соц.действия, основанной на критике Вебера

2.исследование организации жизненного мира

3.Решение проблемы научной социологии, придающей важное значение человеческой деятельноти.

Осн. оценка: пытался установить связь абстрактных научных категорий с «жизненным миром» повседневности, непосредственности знания и деятельности.

Феноменология- теоретико-методол. направление в совр. социологии, рассматривающее общество как явление созданное и постоянно воссоздаваемое в дух. взаимодействии индивидов.

Для ф.с. социальный мир – это повседневный мир, переживаемый и интерпретируемый действующими в нем людьми как структурированный мир знаний, выступающих в форме типичных представлений об объектах этого мира. Эти типичные формы приобретают форму типичных представлений, которые и помогают ориентироваться в мире человеку.

Наше восприятие объекта строится на 5 чувствах, однако этот предмет не что для нас, он лишь существует рядом с нами. Обозначая объект, именуя его, придавая ему значение, мы входим с ним в определенное отношение, он становится значимым объектом, вписываясь в мир, созданный нашим сознанием.. Этот переход от чувственного опыта к логическому упорядочиванию и определению, который производится сначала в сознании отдельного индивида, а потом – во взаимодействии между индивидами – стержень ф.с.

Если другие теор. подходы к челов. действию рассматривают его прежде всего как отношение к внешним объектам и другим людям, то здесь действие – это вздействие сознания на чувственный опыт с целью получения знания, это внутренний процесс осознания, инд. и коллективного. Но, перенесение деятельности вовнутрь, в наше сознание, затрудняет построение теории общества, но зато позволяет построить теорию личности и инд. поведения.

Его главная работа «Феноменология….» углубила анализ тех смысловых категорий, которые люди используют при интерпретации и создании мнений об окружающем мире. Название подхода: соц. интерпретация действительности. Обыд.здравый смысл несет в себе черты коллективно разделяемого опыта, участием людей создается понимание той действительности и того общества, к котором мы живем.

«Жизненный мир» у Щюца состоит из будничных действий институтов и соц.принятых условностей, которые конституируются или реконструируются в обыденном поведении. Это знания 1 порядка (определяется жизненным миром). Выражаются в типизации.

Типизация – знания, которые определяются жизненным миром, и которое организовано в известных нам идеально типических структурах.

Знания 2 порядка составляется научным пониманием специалистов, при помощи чего обществовед интерпретирует и понимает осознанные здравым смыслом структуры жизненного мира.

Наша обыденная действительность складывается из различных схем и типов, которые и делают возможной идентификацию и узнавание окружающего нас мира.(то есть для понимания мира мы его типизируем, классифицируем свой чувственный опыт в виде вещей, обладающих типичными характеристиками)

Благодаря типизации обыденный мир приобретает смысл. Например: я отмечаю, что воспринимаемые мной объекты имеют сходные черты, и выделяю абстрактную категорию «живущего». Затем я отмечаю тех, кто издает такие же звуки, что и я и выделяю категорию «иных людей», потом выделяю мужчин и женщин, детей и стариков. Способом типологизации мы создаем то, что называется «значимым контекстом» - совокупность критериев, посредством которых мы организуем чувственный опыт в значимый мир. Используя эти критерии, я перерабатываю воспринимаемые объекты. «Значимый контекст» снова организуется через процесс типологизации в «запас знаний» – это не знания о мире, а новый мир, созданный в моем сознании, имеющий отношение к нему, но кардинально от него отличающийся. (книга на столе и в моем сознании) Этот процесс происходит сам собой. «Само собой разумеющиеся запасы знаний» и составляют основу социального мира. Процесс создания мира постоянен и непрерывен. Мы каждый раз организуем его на основании «здесь и сейчас»

Переход от личности к обществу описывал следующим образом: на определенной стадии развития инд. запас знаний должен быть разделен с другими людьми. Совмещение различных миров осуществляется на основе « само собой разумеющихся понятий» создавая «жизненный мир». Мы создаем и изменяем его в нашем социальном взаимодействии и передаем из поколения в поколение через процесс социализации.

Знание жизн. мира строится на интерсубъективном понимании, которое основывается на 2-х принципиальных допущениях о восприятии человеком мира:

обоюдность перспективы

обе стороны понимают, что истолковывают ситуацию сходным образом.

Изучал:Проблема реадаптации индивидов к своей домашней группе (вьетнамский синдром). Положение возвращающихся иначе чем у иностранца. Для описания того, как происходит восприятие возвращаюшимся прежних социальных реалий, вводит понятие «дом» - особый способ жизни индивида, составленный самим им из дорогих ему объектов. Интерпретация объектов является общей для всех членов домашней группы.

Интерсубъективнй мир – привычный социальный мир, который в конечном счете обусловлен интеракциями между людьми одной узкой соц. Группы (домашней)

Феноменолог.социология в отличии от структурного функционализма уходит от черезчур абстрактных теор. Построений, обращаясь к непосредственному ежедневному опыту индивида.

Задача ф.с.:получить упорядоченное знание о совокупности объектов и событий внутри интерсубъективного мира как опыта обыденного сознания людей, живущих вместе и связанных интеракциями.

23. Структурный функционализм: основные методологические принципы.

1. «Постулат функционального единства общества». Из него следует,

что любая часть социальной системы функциональна для всей системы,

благодаря чему обеспечивается высокая степень интеграции всего общества.

2. Согласно «постулату универсальности функционализма», все

стандартизированные социальные или культурные формы имеют позитивные

функции. Этот постулат предполагает, по существу, «полезность» любой

социальной практики.

. «Постулат необходимости». Его суть заключается в том, что в

обществе есть «универсалии» – социальные или культурные явления, которые

являются атрибутами, незаменимыми компонентами для существования

общества в целом.

Структурно-функциональный анализ – одно из важнейших и

сложнейших направлений в социологии. Наибольшего влияния достиг в

1950-60-е гг. Структурно-функциональный анализ – один из способов

системного исследования социальных явлений и процессов. Здесь

общество выступает как целостная система, изучаемая со стороны базовых

структур. Структурно-функциональный анализ базируется на структурном

расчленении социальной целостности, каждому элементу которой

придается определенное функциональное назначение.

Структура (лат. – строение) – совокупность устойчивых связей

объекта, обеспечивающих его воспроизводимость в изменяющихся

условиях. Структура обозначает относительно неизменную сторону какой-

либо системы. Признается, что порядок является «нормальным» средством

поддержания социального взаимодействия. Разбираются функции и

дисфункции социальных институтов внутри целого, но не их эволюция.

Таким образом, социальная структура общества рассматривается как нечто

стабильное, главное и определяющее в социальной жизни. Здесь не

индивиды, а социальные институты оказываются основными элементами

социальной реальности. Психология вообще изымается из арсенала

объяснения. Социальное исследование сводится к анализу социальных

ролей, социальных институтов, позиций, статусов и т.д. Господствует

ролевая теория личности, изучаются в основном большие социальные

группы. Личность рассматривается со стороны общественных отношений,

описывается в терминах социализации. Личность как бы «подгоняется»

под комбинации социальных форм, что обеспечивает надежное

функционирование социальной системы. Структурно-функциональный

анализ как бы знает лишь один тип личности – «конформист-автомат».

В структурно-функциональном анализе понятие функции имеет два

значения:

1) служебная роль («назначение») одного из элементов социальной

системы по отношению к другому или к системе в целом (например,

функции государства, права, образования, искусства, семьи и т.д.);

2) зависимость в рамках данной системы, при которой изменения в

одной части оказываются производными (функцией) от изменений в

другой ее части (например, изменения в соотношении городского и

сельского населения рассматривается как функция (последствие)

индустриализации). В этом смысле функциональная зависимость может

рассматриваться как вид детерминизма.

В рамках структурно-функционального подхода были выработаны два

главных правила исследования любых обществ: 1) для того чтобы

объяснить суть социального явления, нужно найти его функцию, которую

оно выполняет в более широком социальном контексте; 2) для этого нужно

искать прямые и побочные последствия, позитивные и негативные

проявления, т.е. функции и дисфункции данного явления.

Большое значение в структурно-функциональном анализе имеет

понятие системы. Система – это ряд элементов или компонентов, которые

в течение определенного периода времени находятся в более или менее

стабильной взаимосвязи. При этом часто проводится аналогия между

обществом и человеческим организмом. Однако преимущественное

внимание в структурно-функциональном анализе уделяется абстрактной

теории социальных систем.

24. Талкотт Парсонс - основоположник структурного функционализма.

Американский социолог, основатель школы структурно-функцион. анализа. Работы: «Социальная система», «О структуре социального действия».

Функционализм стал сфрмировываться с начала 30-х годов 20 века (антропологи Малиновский и Радклифф-браун). Многие черты можно найти у Монтескье, Спенсера, Конта). На него оказали влиятельные работы Вебера (обоснование соц. действий в контексте функционирования соц. организация и институтов) Дюркейма (анализ стабильности системы).

При структурном подходе сложный объект задается аналитическим вычлениением входящих в его состав единиц

Функциональный подход – выясняет связи между элементами и целым, соотнесение определенных единиц со способами их функционирования.

Парсонс – основатель теории соц. систем и соц. действия.

1 крупная проблема социальная система, в центре стоят индивиды и их действия. Рассматривает соц. систему через соц. действие. Соц. система – это некоторая сов-ть множества элементов, характерная особенность которых в том, что связи между ними сильнее, чем связи между элементами и окружением.

Выделенная им общая модель действия, которая называется «единичным актом», есть аналитическая абстакция, обобщенная модель любого действия чека.Струкутра соц. действия:

наличие агента действия (человека)

наличие целей или предполагаемого будущего положения дел

наличие ситуации действия, состоящей из средств можно контролировать) и условий (нельзя контролировать)

наличие нормативных ориентаций дейст-го лица

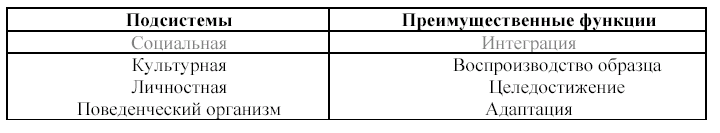

Подсистемы соц. действия: культура, поведенческий организм, социальная подсистема, личность. Каждую из подсистем можно разбить на 4 базисных образца. Напр. Культура:образцы, ценности, нормы, знания. Повед организм: гены, мозг, конечности, инстинкты.

Системы действия являются открытыми, поэтому чтобы продолжить свое существование (поддерживать порядок), должны удовлетворять 4 системным потребностям или условиям. То есть каждая система на более низком уровне представлена 4 подсистемами, образующимися для удовлетворения 4 потребностей:

каждая система должна приспосабливаться к своему окружению (адаптация)

должна иметь средства для достижения целей и мобилизации ресурсов при этом (целедостижение)

должна поддерживать единство и пресекать возможные отклонения(интеграция)

стремится к состоянию равновесия(латентность, поддержание образца)

Перечисляет переменные, котрые определяют действие индивида в ситуации выбора : Включение-достижение (анализ того, чем определяется положение ндивида в обществе), диффузность – специфичность (каковы ролевые требования, либо рзмыты, либо нет), коллектив ориентации – индивидуализм. И 4 уровня этих переменных: на уровне субъекта действий, на уровне личности – потребности, установки;на уровне соц. системы в виде ролевых ожиданий, на уровне культуры как норм-ценностный образец.

Идея системы дает возможность перейти к понятию социальной системы. Единичный акт содержит в зародыше не только соц. систему, но и остальные перечисленные подсистемы. Культура – система общих ценностей, придающих согласованность нормам, приписываемым различным ролевым статусам), личность – развивается из действующего лица, поведенческий организм- проявление физ. Мира, к котрому мы должны приспосабливаться. Социальная система состоит из взаимодействий индивидов.. Рассматривая концепцию соц. системы, нельзя не остановиться на понятии общества – это глобальная система общественных отношений, состоящая из различных систем: экон, пол, куль, социл.

подсистемы |

Структур. компоненты |

Осн. функции |

Аспекты процесса развития |

экон |

роли |

адаптация |

Повышение адаптивного потенциала |

Пол. |

коллективы |

целедостижение |

дифференциация |

соц |

нормы |

интеграция |

включение |

культ |

ценности |

Сохранение культ образца |

Генерализация ценностей |

Понятия социальной системы и общества являются взаимосвязанными, но не сводимыми друг к другу, об-во – это особый тип соц. системыоно есть соц. система, достигшая наивысшего уровня самодосаточности в отношении к своему окружению. Подсистемы соц. системы: пол, экон, социетальной общности, система социализации.

Проблема соц. порядка

Система – комплекс взаимосвязанных, устойчивых соц. действий. Ядро социальной системы составляет социетальная система - система нормативных образцов, посредством которых упорядочивается и организуется совместная жизнь людей.

Порядок содержит ценности, нормы и правила, которые сотносятся с культурой. Консенсус в отношении ценностей явл. Фунд. Интегр. Фактором в обществе.Но ни ценности , ни роли не обеспечивают соц. порядок без институц. структуры-это группа ценностей, стандартизированные нормы и ожидания и система соц. контроля. Система стабильна тогда, когда она развивается соблюдая правила инстит. Интергарции и эволюции в пол.,экон. Институтах в соответствии с теми общими ценностями, которые стимулируют предсказуемой поведение. Начальным моментом функц. Общества выступает действие индивида, на него и ориентирована регулирующая роль институтов.

Порядок – продукт 2-х процессов: тенденция соц. системы к самосохранению и тенданция сохранять определенные границы и постоянство по отношению к среде.

Проблема соц. изменений и эволюция

Процесс функционирования общества объясняет посредством : изменения структуры и эволюции. Рассматривал изменение социальной структуры через концепцию дифференциации. Элемент, подсистема или категория элементов и подсистем, обладая своим относительно четко определенным местом в обществе, разделяется на элементы и системы (обычно две), различающиеся как по структуре, так и по функциональному значению для более широкой системы

Чтобы дифференциация способствовала сбалансированности, большей развитости системы, каждая вновь отдифференцировавшаяся подсистема (например, производящая организация в приведенном выше примере) должна увеличивать адаптивную способность системы. Затем процессы интеграции, способность нового включиться в систему. Ценностное обобщение – способность общества изменять свою ценностную систему, формирование ценностных образцов, которые и узаконивают новые цели общества.

Процесс соц. изменения представляет подвижное равновесие. Анализ роста адапт. Способности системы предполагает учет как внутр., так и внеш факторов и их взаимосвязь. Внешние (экзогенные): генетические изменения соц. организма, трансформация физ. Среды, техн. Изменения

Внутр: связны с понятием напряженности – внутр. противоречие, реакция на внеш. Факторы. Условия, которые способствуют структурным изменениям системы: 1. наличие сильной напряженности2. приведение в действие механизмов, устраняющих сопротивление тех, кто заинтересован в сохранении положения.3. наличие ясной модели нового общества4. наличие нового ансамбля санкций и норм5. факторы изменения должны достичь уровня символических ценностей. Изменение структуры – ответ на напряженность.Помимо изменения структуры , объяняет процесс развития общества посредством понятия эволюция. Фактором направления эволюции является увеличение общей адаптивной способности. Весь категор. Аппарат эволюции включает:дифференциация, интеграция, ценностное обобщение. Состояние любого данного общества и, более того, системы связанных обществ является многосоставной результирующей прогрессивных циклов, включающих эти (и другие) процессы изменения.фактор направления эволюции на увеличение общей адаптивной способности, осознанно заимствовав это из теории органической эволюции. Три весьма обширных эволюционных уровня, которые мы можем назвать первобытным, промежуточным и современным. Примитивные общества(дифференциации почти нет), ромежуточные(появляется письмнность, соц. расслоение, фундаментально-ролевая специализация) и современные (админ. Бюрократия, отделение права от религии, рыночная экономика, дем. Избирательная система). Телеологический характер эволюции парсонса (входит лишь характеристика главного направления развития общества, выделение стадий) и функционалистский(соц. деятельность напрвлена на удовлетворение потребностей). Так как эвол. Процесс сопровождается все большим упорядочиванием системных отношений, повышением внутренней сложности систем и большими возможностями для удовлетворения оц. Потребностей.

Взгляды Парсонса продолжили Мертон, нашел отражение в творчестве Леви-стросса , Фуко.

«Волюнтаристская теория социального действия»

По Парсонсу, усвоенные индивидами ценности и нормы, входящие в традиции общества, несомненно, определяют границы дозволенно в индивидуальных действиях. Однако, замечает он в работе «Структура социального действия», это «ни в малейшей степени не отрицает роли ситуативных и других ненормативных элементов». Добавляя при этом, что его теория «рассматривает их во взаимосвязи с нормативными». Иными слова, в зависимости от ситуации индивид, обладая свободной волей, может осуществить конкретный выбор, как ему действовать, т.е. его теория социального действия предполагает учет как рационального, так и иррационального компонентов в действиях людей. Но подчеркнем, волюнтаризм не равняется абсолютно свободной воли – индивиды несвободны вообще в своем выборе.

Во-вторых, в то время весьма популярной была бихевиористская теории

поведения, трактовавшая поведение, как механическую реакцию на тот или иной

стимул. От неё Парсонс также дистанцируется, выбирая термин действие,

предполагающий осмысленный процесс, активность самого действующего индивида.

Система элементарного действия

По Парсонсу, самой общей системой является система действия. «Действие, –

замечает он, – образуется структурами и процессами, посредством которых люди

формируют осмысленные намерения и цели и более или менее успешно их реализуют

в конкретных ситуациях».

По мнению ученого, мельчайшей единицей действия, выступающей как

система, является единичный акт (unit act), который впоследствии стал называть

элементарным действием.

Парсонс выделяет следующие четыре его компонента, образующие в целом систему:

1) наличие действователя или актора – действующего организма;

2) существование цели, на достижение которой направлено действие актора –

«предполагаемое будущее положение вещей»;

3) наличие ситуации, в которой происходит действие (это – «внешняя среда»

действия), которую в свою очередь можно представить в виде двух составляющих – а)

условия действия, определяемые объективными обстоятельствами и б) выбираемые

средства для достижения цели;

4) существование нормативной ориентации, т.е. усвоенных стандартов

поведения.

Система социального действия и её подсистемы

Четырехуровневая структура социального действия точно такая же, как и

элементарного действия. Но каждый элемент здесь имеет свою, значительно более

сложную специфику.

Так, действователь обладает социальной природой, что проявляется в его

статусах и, соответственно, адекватных им ролях. Статусы обозначают позицию

индивида по отношению к другим, в то время как роли выражают «процессуальный

аспект». Роли – это своего рода относительно постоянные каналы ориентации между

социальным действователем и другими социальными объектами.

Нормативная ориентация приобретает социально-культурную характеристику.

Человеческое действие всегда детерминировано границами генетического вида

и упорядоченно культурными образцами.

Вот как его схематически изображает сам Парсонс:

По отношению к системе действия есть две системы реальности, являющиеся

её средой. Первая – физическая среда. Это, по существу, окружающий мир живых

организмов. Вторая – «высшая реальность». Это все то, что М. Вебер назвал

«проблемой смысла» человеческих действий.

Социальный актор – ситуация

Естественно, возникла необходимость конкретного исследования отношений

“социальный актор – ситуация (среда)”. Эти отношения всегда динамичны, что

обусловлено двумя факторами – наличием мотивационной и ценностной ориентаций

у действователя. Рассмотрим ориентации социального действователя.

Мотивация. “В каком-то смысле «мотивация» – это ориентация относительно

улучшения баланса удовлетворение – неудовлетворение действующего лица”6.

Мотивация в совокупности включает в себя три модуса ориентации:

а) когнитивная (познавательная) ориентация, которая предполагает учет

расположения физических и социальных объектов, определение их специфики, в

особенности их функций в контексте цели, поставленной индивидом и т.д.;

б) катектическая (эмоциональная) ориентация проявляется в положительной

или отрицательной установке по отношению к тому или иному объекту, в

эмоциональной тяге к удовлетворению конкретных потребностей;

в) оценочная ориентация предполагает выбор из множества альтернатив,

чтобы оптимизировать свои усилия по удовлетворению потребностей. Иными

словами, действователь не может сразу направлять энергию на удовлетворение

широкого круга потребностей. Ему приходится делать выбор.

Ценностная ориентация. Она также включает в себя три модуса ориентации:

а) когнитивная (познавательная) ориентация опирается на нормы, усвоенные

индивидом в процессе социализации;

б) эмоциональная ориентация предполагает эмоциональную оценку

значимости того или иного объекта для удовлетворения потребности на основе

оценочных стандартов;

в) моральная ориентация осуществляет синтез ранее вынесенных суждений о

способе действия. Она, по Парсонсу, является своего рода «высшим апелляционным

судом», выносящим вердикт о направленности действия в контексте сложившихся

моральных стандартов.

Типы социальных действий

В зависимости от соотношения модусов мотивационной и ценностной

ориентации Парсонс выделяет четыре типа социальных действий.

Итак, первый тип – интеллектуальное действие, которое включает в себя

когнитивную мотивационную ориентацию и когнитивные ценностные стандарты;

второй тип – экспрессивное действие, предполагающее единство

катектической эмоциональной ориентации и оценочных стандартов;

третий тип – моральное действие, включающее мотивационную оценочную

ориентацию и моральные стандарты;

четвертый тип – инструментальное действие, наиболее сложное, которое

включает в себя будущие цели, детерминированные катектической мотивационной

ориентацией и оценочными стандартами, и средства достижения этих целей,

детерминированные когнитивными стандартами.

Типовые переменные

Структурные переменные типа А |

Структурные переменные типа Б |

Предписание Статус предписан, он определяется типом семьи, в которой индивид рожден |

Достижение Статус индивида достигается благодаря его личным усилиям (усердная работа) |

Диффузность Люди вступают во взаимоотношения, чтобы удовлетворить широкий круг потребностей |

Специфичность Люди вступают во взаимоотношения, чтобы удовлетворить конкретные потребности (отношения между покупателем и продавцом) |

Партикуляризм Индивиды ведут себя по-разному с конкретными людьми, например, они лояльны по отношению к членам семьи, но не к незнакомцам |

Универсализм Индивиды действуют сообразно универсальным принципам, например, перед законом все равны, поэтому полицейский при необходимости арестует своего родственника |

Аффективность Люди стремятся удовлетворить свои желания как можно быстрее |

Аффективная нейтральность Люди становятся более нейтральными относительно сроков вознаграждения (сбережение средств для больших покупок) |

Коллективная ориентация Люди ставят интересы социальной группы, к которой принадлежат, выше интересов собственных |

Ориентация на себя Прежде всего, люди преследуют свои интересы, а не интересы своей социальной группы |

Функциональная сетка AGIL

По Парсонсу, функция позволяет, с одной стороны, выявить важность

элементов, частей внутри любой системы, а с другой – понять то, как сама система

взаимодействует с её окружением. «Понятие функции, – пишет он, – имеет решающее

значение для понимания любых живых систем, обозначая определенные черты, во-

первых, взаимодействия системы с окружение, во-вторых, внутренней

дифференциации самой системы»8.

Парсонс считал, что любая система, чтобы быть жизненной и эффективной

должна отвечать четырем основным функциональным требованиям:

1. Адаптация (adaptation) предполагает приспособление системы к её внешней

среде.

2. Целедостижение (gоа1 attainment) означает, что система должна

вырабатывать цели и достигать их.

3. Интеграция (integration) предполагает способность системы осуществлять

внутреннюю регуляцию и координацию элементов системы действия.

4. Латентность (latenсу) в живых организмах, по существу, выполняет

функцию генетического кода, обеспечивая скрытое поддержание и воспроизводство

общезначимого действия. Если имеется в виду социальная система, то латентность

предполагает наличие общезначимого символа, который осуществляет «поддержание

культурного образца» (связанного главным образом с языком), а также мотивацию

акторов к его сохранению.

Функциональную сетку AGIL Парсонс использует на всех уровнях – будь то

система действия или социальная система.

25. Социологическая теория функций Роберта Мертона.

Роберт Мертон - представитель структурно-функционального направления в социологии. На него оказали влияние работы М. Вебера, Э. Дюркейма, Т. Парсонса, учеником которого он был. Лейтмотив его работ - тема социальной структуры и ее влияние на социальное действие (анализ бюрократической организации).

Работы: «Социальная теория и социальная структура», « Социальная структура и аномия», «Явные и латентные функции» 1957.

Он создатель более динамической эмпирически обоснованной теор. системы.

2 крупных проблемы: выяснене дилеммы, кем же является социолог(функционалист или стурктуралист) и какое место занимает структура и сруктурный анализ.

Функционализм – теор. и динам. представление о работающей социальной структуре, о ее работающих компонентах, взаимосвязях.

Мертон утверждает, что анализ Парсонса слишком абстрактн, недетализирован, и поэтому мало применим для исследования социальной реальности. Своей задачей ставит создание «теории среднего уровня», которая была бы мостом между эмпирическими обобщениями и абстрактными схемами. Занимается критикой обобщений предшествующего функционализма и пояснение понятий. Наряду с функционал. анализом интересуется и структурой.

Задача социологии по Мертону: ясное объяснение логически взаимосвязанных и эмпирически подтверждаемых положений о структуре общества и его изменениях, о поведении человека в рамках этой структуры и последствиях этого поведения.

Разработал более конкретную и действенную концепцию соц. структуры.

Осн. компоненты этой структуры: статусы, роли, ролевые и статусные установки, нормы ценности, институты, коллективы, группы, организации, интересы.

Любая соц. структура ассиметрична и сложна: в ней постоянно присутствуют конфликты, дисфункции, отклонения, напряжение, противоречия. Соц. структура является многомерной комбинацией трех уровней: нормативнй, вероятностный, идеальный. В центре трех уровней находится индивид и его действия.

Соц. статус – структурное размещение индивида на всех его уровнях.

Нормативный уровень – набор соц. ожиданий в отношении поведения индивида, то, что общество ожидает от человека в конкретной роли.

Вероятностный – каждый статус имеет набор шансов, возможностей, льгот, доступных для индивида. Идеальный – каждый статус имеет соответствующий набор убеждений, взглядов, жизненных принципов, характерных для определенной группы.

Главные и общие характеристики Мертоновского функционализма: 2 взаимосвязанных аспекта:

Критический (критика Парсонса и Малиновского)

Творческо-новационный – представление своих собственны взглядов выразилось в концепции «о явных и латентных функциях»

Основные постулаты функционального анализа: подвергнуты критике Мертона.

Постулат функционального единства общества: любая частная соц. система функциональна для всей системы. Функцией отдельного соц. обычая является его вклад в совокупную соц. жизнь, которая представляет собой функционирование соц. системы в целом. Соц. система имеет определенный тип единства. Это состояние, в котором вс части соц. системы работают совместно с достаточной гармоничностью или внутренней согласованностью, то есть не порождая устойчивых конфликтов. Все человечекие общности должны иметь некоторую степень интеграции. Это недостижимо в реальности, предлагает ввести понятие дисфункции. Просто то что функционально для одной части системы, дисфункционально для другой.

Постулат универсального функционализма. Все стандартизированные и соц –культ. формы имеют позитивные функции, то есть все институц. Образцы действия и поведения служат единству и интеграции общества. Но Мертон отрицает и говорит, что все действительные нормы функциональны не потому, что они институционализированы, существуют, а потому, что их функциональные следствия перевешивают дисфункциональные.

Постулат необходимости. Некоторые институты и соц. образования являются трибутами общества, но нет убедительных доказательств, что такие институты как семья, религия и др. являются атрибутами всех челов. Обществ. То есть абсолютная необходимость определенных функций ведет к тому, что отутствие их ставит под сомнение само существование челов общества. В противоположность понятию незаменимости культурных форм предлагает ввести для замены понятия обязательности понятие «функциональных альтернатив., заментителей.

Мертон анализирует проблему в неясности отношений между сознательными мотивами, которые руководят соц. действием и объективными последствиями этих действий. Структруно-функц. Анализ сосредотачивает сове внимение прежде всего на объективных последствиях. Вводит понятия явные и латентные функции. (Функция – это те наблюдаемые последствия, которые способствуют ааптации и приспособлению данной системы; Дисфункция - это те наблюдаемые последствия, котрые уменьшают приспособление как адаптацию систем; Явные – это те объективные последствия, котрые вносят свой вклад в регулирование или приспособление системы и котрые входили в намерение и осознавались участниками системы; Латентные – те объективны последствия, которые не входили в измерение и не были сознаны.

Эти разграничения были введены, чтобы исключить смешивание соц. мотивации со. Поведения и его объективных последствий. Это позволяет понять соц. поведение, которое на первый взгляд кажется иррациональным, помогает соц. интерпретации многих видов соц. действий.

Понимал общество – как особый вид объекивной реальности, что действие инливидов рационально и сознательно мотивировано. Социальные явления как структуры, определяющие поведение людей, ограничивающих и рациональный выбор. Введенные им понятия служат снятию напряжения, возникающих при анализе эмпир. Фактов. Недостатки: консерватизм и утопизм взглядов на соц. жизнь, не объясняет соц. изменения.

Развитие теории аномии

Аномия - это ситуация в обществе, характеризующееся распадом норм, регулирующих социальное взаимодействие. Мертон занимался разработкой понятия аномии вслед за Дюркгеймом. По представлению Дюркгейма, люди могут быть счастливы только тогда, когда их желания соразмерны их средствам. Предоставленные самим себе, человеческие желания не имеют пределов, и это свойство человеческой натуры наряду с неизбежной ограниченностью ресурсов делает людей несчастными или приводит их, в конечном счете, к самоубийству. Способ, при помощи которого общества справляются с проблемой недостижимых целей, заключается в ограничении человеческих желаний и целей нормативными рамками, допускающими постановку лишь тех целей, которые в определенной степени достижимы. Понятие аномии описывает ту ситуацию, когда эти рамки распадаются, цели отрываются от средств, и число самоубийств растет.

Понятие аномии было расширено Мертоном до масштаба общей теории девиантного поведения.

Личность должна приспосабливаться к условиям общества. Способы аномического приспособления:

Конформность

Инновация (Эта форма приспособления вызывается значительным культурным акцентированием цели - успеха и заключается в использовании институционально запрещенных, но часто бывающих эффективными средств достижения богатства и власти или хотя бы их подобия)

Ритуализм (большие притязания влекут разочарование, а малые – удовлетворенность и спокойствие)

Ретритизм (уходят в свой мир, отказываются жить по нормам общества, результат постоянных неудач достижения цели законными способами и неспособности прибегнуть к незаконным способам в следствие внутреннего запрета)

Мятеж (отчуждение от господствующих целей и стандартов, это побуждает создавать новую, видоизмененную социальную структуру)

Данная типология приспособления личности охватывает экон., политические и профессиональные параметры поведения личности. Вывод: любая социальная структура естественным образом разрушает личность, приводя ее к аномическому состоянию, которое глубоко противно человечекой натуре. Стремясь восстановить себя как личность, она вырабатывает эти реакции, при которых личность может приобрести определенное равновесие.

Критика классического структурного функционализма

Мертон поставил под вопрос правомерность трех постулатов, широко

используемых социологами, работающими в рамках классического

структурного функционализма.

1. «Постулат функционального единства общества». Из него следует,

что любая часть социальной системы функциональна для всей системы,

благодаря чему обеспечивается высокая степень интеграции всего общества.

По оценке Мертона, это может в основном быть справедливым в

отношении традиционных социальных систем, особенно ранних, дописьменных

обществ. Однако социолог высказал сомнение в правомерности

распространения постулата о «функциональном единстве» на сложные, сильно

дифференцированные современные общества. В качестве аргумента он

приводит пример религиозного плюрализма. В обществе, в котором существуют

разнообразные верования, религия имеет тенденцию скорее разделять, чем

объединять. Поэтому социолог считает, что ныне нужно вести речь о степени

функционального единства, а какова она – определяется конкретным

социологическим исследованием. «Степень интеграции является эмпирической

переменной, изменяющейся во времени в одном и том же обществе и

являющейся различной в разных обществах, – пишет он. – То, что все

человеческие общества должны иметь некоторую степень интеграции, есть

вопрос определения и постулируется нами в качестве истинного положения. Но

не все они имеют ту высокую степень интеграции, при которой каждая

культурно-стандартизированная деятельность или убеждение являются

функциональными для людей, живущих в нем»1.

2. Согласно «постулату универсальности функционализма», все

стандартизированные социальные или культурные формы имеют позитивные

функции. Этот постулат предполагает, по существу, «полезность» любой

социальной практики.

По мнению Мертона, данное утверждение является не только

упрощенным, но может быть и неправильным. При функциональном анализе,

считает он, следует исходить из посылки, что часть общества может быть

функциональна, дисфункциональна или нефункциональна. Отдельная структура

(игорный бизнес) может выполнять функции, но она же может вызвать

дисфункции отдельных частей, либо всей системы (рекреационной, культурно-

развлекальной).

Более того, социолог ратует за четкую регистрацию тех социальных

единств (индивидов или социальных групп), для которых конкретная

социальная структура является функциональной, дисфункциональной или

нефункциональной. Поэтому Мертон предлагает заменить постулат

универсальности функционализма на критерий, согласно которому

существующие культурные формы обладают целым набором функциональных

последствий. «Вопрос о том, являются ли последствия того или иного

культурного явления функциональными, решается не априорно, а в процессе

исследования»2, – заключает он.

3. «Постулат необходимости». Его суть заключается в том, что в

обществе есть «универсалии» – социальные или культурные явления, которые

являются атрибутами, незаменимыми компонентами для существования

общества в целом.

Мертон подверг критике положение о существовании необходимых

«универсалий», не без оснований указав на то, о чем собственно идет речь: о

существовании функциональных универсалий (условий выживания, сохранения

социального порядка) или же о незаменимости отдельных структур общества.

С первым положением Мертон соглашается, как и Парсонс, он считает, что

любая система чтобы существовать должна удовлетворять необходимые

(обязательные) функции. Однако категорически отрицает второе. По его

мнению, нет убедительных доказательств, какие из структур (назывались такие

институты, как семья или религия и др.), являются атрибутами всех

человеческих обществ.

Для замены постулата необходимости социолог предлагает концепцию

«функциональных эквивалентов» или «функциональных альтернатив». Он

приводит пример того, что функциональной альтернативой религии может быть

идеология: «С этой точки зрения политическая идеология, такая, как, например,

коммунизм, может обеспечить функциональную альтернативу религии. Она

может отвечать тем же функциональным требованиям, что и религия».

Вместе с классическим функционализмом Мертон не принял и

структурно-функционалистскую парадигму Парсонса. Не ввиду её

принципиальной ошибочности, а, главным образом, из-за несогласия с

предложенной стратегией изучения общества. Парсоновская теория, по

существу, представляла собой философскую систему, которую практически

невозможно было соединить с эмпирическим анализом.

Одиннадцать заповедей функционализма

1. Объектом анализа является

«стандартизированное (т.е. типизированное, повторяющееся) явление, такое,

как социальные роли, институциональные типы, социальные процессы,

культурные стандарты…»

2. Функциональный анализ может быть направлен на

мотивы деятельности индивидов.

3. Объективные последствия составляют главное

содержание функции или дисфункции. При этом исследователям необходимо

учитывать, как множественность последствий, так и чистый балансовый итог

совокупности последствий. Соответственно, осуществлять разграничение

объективных функций и субъективных мотивов, выявляя явные и латентные

функции.

4.. Необходимо четко представлять социальную

единицу, обслуживаемую функцией. То, что является функциональным для

одних индивидов и подгрупп, может быть дисфункциональным для других.

Иными словами, нужно видеть специфику функций у конкретных социальных

единиц – индивидов с разным статусом, разных подгрупп, больших социальных

и культурных систем.

5. Анализ предполагает выявление функциональных

требований рассматриваемой системы, а также типов функциональных

требований (всеобщих versus специфических).

6.. Функциональный анализ предполагает выявление

механизмов, через которые выполняются функции. Речь идет о социальных (не

психологических) механизмах, к которым относятся: разделение по социальным

ролям, иерархическое расположение ценностей, разделение труда, ритуалы и

церемонии и т.д.

7.. Следует иметь в виду возможность функциональных

альтернатив или эквивалентов. Это ставит перед исследователем проблему

«определения диапазона изменчивости явлений, оставаясь в котором, они могут

выполнять определенную функцию».

8.. Функциональный анализ предусматривает учет

фактора структурного контекста (или ограничивающего влияния структуры).

Взаимозависимость элементов социальной структуры неизбежно минимизирует

число функциональных альтернатив. Игнорирование этого принципа ведет к

утопическому мышлению, к представлению о том, что «определенные элементы

социальной структуры могут быть устранены, не повлияв при этом на всю

систему. Мертон замечает, что взаимозависимость структур признается и

Марксом (выходит советские реформаторы, произвольно манипулируя

структурами и функциями, проводили политику отнюдь не по-марксистски).

9.. Функциональный анализ, не отрицая в принципе

значимости исследования статических аспектов социальной системы, особый

акцент делает на изучение её динамики. Этому, прежде всего, способствует

изучению дисфункции, как фактора накопления напряженности и деформаций,

что непосредственно ведет к социальным изменениям.

10. Особое внимание следует уделять проблеме

достоверности исследования, что требует разработки строгих методик анализа,

приближающихся к логике экспериментального исследования. Соответственно,

учитывать возможности и слабые стороны кросскультурного и кроссгруппового

анализа.

11. Функциональный анализ в принципе не связан с

определенной идеологией. Тем не менее, отдельные работы, выполненные

социологами-функционалистами могут иметь идеологическую окраску, что

обусловлено мировоззренческой ориентацией исследователя или фактором

клиента, финансирующего данное исследование. Поэтому нужно иметь в виду

влияние идеологического фактора на окончательные результаты выполненной

работы.

Стратегия функционального анализа

Р. Мертон сформулировал основную теорему функционального анализа,

которая гласит: «Точно так же как одно и то же явление может иметь

многочисленные функции, так и одна и та же функция может по-разному

выполняться различными явлениями».

Из неё прежде всего следует:

– может существовать ряд структур, которые способны выполнять ту

или иную функцию;

– социолог должен иметь в виду наличие функциональных альтернатив

или функциональных заменителей;

– необходимо учесть требование спецификации той социальной единицы

(системы или её части), которая обслуживается конкретной социальной

функцией.

Для раскрытия смысла стратегия функционального анализа Мертону

потребовалось ввести ряд понятий. Социолог, в частности, различает понятия

«функции», «дисфункции» и «нефункциональность».

«Функции – это те наблюдаемые последствия, которые способствуют

адаптации или приспособлению данной системы.

Дисфункции – это те наблюдаемые последствия, которые уменьшают

приспособление или адаптацию системы». Дусфункция указывает на наличие

напряжения на структурном уровне.

Нефункциональность – это наблюдаемые эмпирически те последствия,

которые безразличны для рассматриваемой системы.

Мертон также вводит понятие «социологическая амбивалентность»,

обозначающее, что некая форма, способная выполнять позитивные функции,

может также играть и дисфункциональную роль в этой же системе.

При исследовании тех или иных реалий социолог сталкивается со

случаями, когда субъективные цели совпадают с объективными последствиями

и когда они расходятся. Для учета данного разграничения Мертон предложил

ввести понятия «явные функции» и «латентные функции».

«Явные функции – это те объективные последствия, которые вносят свой

вклад в регулирование и приспособление системы и которые входили и

осознавались участниками системы.

Латентные функции, соответственно, те объективные последствия,

которые не входили в намерения и не были осознаны».

Разграничение позволяет понять стандарты социального поведения, которые на первый взгляд кажутся иррациональными.

Мертон, в частности, приводит в качестве примера церемониал по

вызыванию дождя, распространенный среди некоторых народов. Для

большинства современных наблюдателей – это просто предрассудок. Однако

социолог на этом не может остановиться. Для него важно понять истинную

роль этого церемониала в жизни людей. Вот здесь-то понятие латентной

функции употребляется для объяснения того, что церемониал по вызыванию

дождя может выполнять для участвующих в этом процессе людей функцию,

совершенно отличную от её явной цели. Данное понятие может направить

социологическое воображения исследователя на иной срез анализа – в

частности, выполняет ли этот церемониал функцию укрепления групповой

солидарности. Социолог пишет: «Путем систематического применения понятия

латентной функции иногда можно обнаружить, что явно иррациональное

поведение является положительно функциональным для группы»7.

Мертон прямо указывает на то, что специфический интеллектуальный

вклад социолога в исследовании социальных реалий состоит прежде всего в

изучении непреднамеренных последствий, к которым относятся латентные

функции. Это принципиально отличает познавательные возможности

социологии от того, что может здравый смысл.

Обнаружение латентных функций способствует увеличению

социологического знания. Каковы, например, были латентные функции

показательных публичных процессов над «врагами народа» в советское время?

Явные функции очевидны: покарать «отступников, чужаков», вызвать всеобщий

страх перед возможностью любого несанкционированного поведения. Что же

касается латентных функций, то можно предположить следующее: эти акции

способствовали групповому сплочению индивидов, участвовавших в них;

утверждению лояльностей по отношению к партийно-государственным

структурам, общих, разделяемых большинством населения, моральных

ценностей коллективистского толка; отчуждению индивидуальных прав в

пользу коллективов; утверждению аффективных выборов вообще.

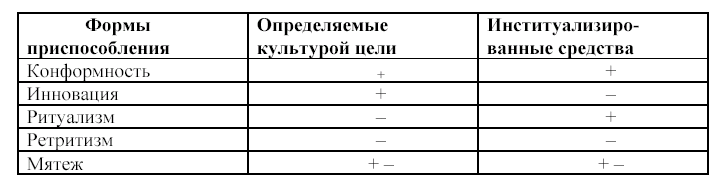

Типологизация способов адаптации индивидов в условиях аномии

Р. Мертон предложил анализ состояния социальной структуры через

призму двух взаимосвязанных переменных: 1) какие существуют цели,

определяемые культурой и 2) каковы законные, институциональные

средства достижения этих целей. Противоречия между целями и средствами,

их характер и острота, влияют на то, принимают ли люди общественные цели

и используют ли они нормативные или незаконные средства для их

достижения.

Так, в принципе может быть ситуация, когда большинство людей

достигает желаемого участия в общественной жизни, используя

институциональные средства. В таком случае структура находится в

устойчивом равновесии, обладает достаточной стабильностью. Однако в

реальной жизни, как правило, имеет место большая или меньшая

разбалансированность отношений между целями и средствами, что

способствует возникновению различных способов адаптации индивидов к

социальным условиям.

Учитывая различное отношение индивидов к общественным целям и

средствам, Р. Мертон выделил пять типов наиболее характерного поведения

– конформность, инновация, ритуализм, ретритизм, мятеж.

В таблице «+» обозначает «принятие, «–» – «отвержение», «+ –» –

«отвержение господствующих ценностей и замена их новыми»12.

Конформность

По Мертону, этот тип приспособления индивидов к социальным

условиям распространен, когда степень стабильности общества высока.

Имеет место соответствие поведенческих моделей как культурным целям,

так и институционализированным средствам.

В России сегодня дело обстоит иначе. Лишь сравнительно небольшая

часть населения способна принять одобряемые культурой демократические и

рыночные цели. При этом речь идет не о том, чтобы декларировать их

принятие. Важно, чтобы на поведенческом уровне люди использовали

институциональные средства их достижения. В российском обществе пока не

сложились механизмы, посредством которых выполнялась бы эта функция –

необходимо соответствующее распределение ролей, новый иерархический

порядок ценностей с акцентом на значимость собственно демократических

ценностей, адекватное социальное разделение труда, ритуалы и церемонии

демократического толка (см. шестую заповедь).

Инновация

«Эта форма приспособления вызывается значительным

акцентированием цели–успеха и заключается в использовании

институционально запрещаемых, но часто бывающих эффективными средств

достижения богатства и власти, или хотя бы их подобия»13.

Данный тип поведения, предполагающий сильное эмоциональное

восприятие цели, вызывает установку на готовность рисковать, вырабатывая

инновационные методы достижения цели. Он весьма характерен для

современной России и конкретно проявляется в использовании, хотя и

эффективных, но институционально запрещаемых средств достижения

богатств и власти. Распространено взяточничество, злоупотребления

служебным положением, имеет место коррупция.

Дело не только в том, что далеко не все факты правонарушений

выявляются правоохранительными органами. Куда большую проблему

представляют латентные функции непоследовательной борьбы властей с

преступностью и девиантным поведением (см. третью заповедь), что важно

для понимания характера и динамики социальной структуры. У многих

россиян возникает снисходительное отношение к преступным и

безнравственным практикам. Виноваты ли в этом только люди? Отнюдь нет.

«Если бы общественное сознание не принимало мошенников, их было бы

намного меньше»14, – отмечает Мертон. Добавляя при этом, что основная

причина подобной ситуации не столько в личных пороках, сколько в

«болезни» социальной структуры, которые сужает каналы

институциональных средств для достижения целей, свертывает возможности

обретения новых социальных статусов, необходимых для участия в

демократической жизни и вхождения в рыночные отношения.

Ритуализм

Этот тип приспособления, как отмечает Мертон, предполагает

понижение целей–успеха при возможности быстрой социальной

мобильности. Для общества такое поведение не оборачивается социальной

проблемой, ибо индивиды не нарушают институционально допустимых

средств достижения целей.

В России есть немало людей, для кого богатство, власть высокий

социальный статус и т.д. не стали стимулом для особой активности. Мотивы

понижения целей–успеха могут быть разные. Одни презрительно к богатству,

если оно не нажито трудовой деятельностью. Другие и в советское время и

ныне стремятся «не высовываться» – сказываются последствия того, что в

течение десятилетий смыслопроизводящие институты, официальная

пропаганда осуждали «карьеризм». Безинициативный тип поведения при

почти следовании институциональным нормам стал распространяться среди

рабочих, инженеров, деятелей науки и культуры. Угроза безработицы и

увольнения, войдя в нашу жизнь, вопреки ожиданиям реформаторов сковала

стремления к продвижению вперед, вверх в общественной иерархии. Этим в

значительной степени объясняется сохранение и воспроизводство таких

культурных целей, которые могут обеспечить относительное благополучие

при следовании рутинному распорядку. Многие россияне живут по

принципу: «Не ставь высоких целей – не будет и разочарований». Но новая

социальная структура с настойчивым упорством подталкивает этих людей к

новым целям. И тогда случается переход к другим типам приспособления, в

частности, к инновации. Творческая интеллигенция и специалисты высокой

квалификации, ощущая свою невостребованность, уходят в коммерческие

структуры, либо уезжают в западные страны.

Ретритизм

Этот тип поведения связан с отвержением и культурно одобряемых

целей, и институциональных средств. Обычно ретретисты представляют

собой людей, отверженных обществом. Это – бродяги, алкоголики,

наркоманы. Однако в обществе, находящимся в состоянии аномии, к ним

подчас примыкает и часть населения, пережившая всевозможные неудачи от

инновационного поведения. В итоге совершается бегство людей из общества.

В самых крайних случаях оно может принять форму самоубийства.

Ретритизм обычно связывают с игнорированием социальной

направленности реформ. В этом, несомненно, есть доля истины – многие

люди не смогли приспособиться к «шокотерапии», иначе как с помощью

алкоголя и наркотиков. Глубинные же корни этого типа приспособления

уходят в смену социальных реалий, социокультурных ценностей и,

соответственно, социальных статусов и ролей. Процесс этот болезненный для

любого общества и, как правило, для смягчения его последствий

подключается государственный ресурс. У нас же государство до сих пор не

определились ни с декларацией приоритетных ценностей, которые

собирается поддерживать в долговременной перспективе, ни с программой

социальной помощи людям, которые в принципе могут адаптироваться к

новым ценностям и нормам.

Мятеж

Мятеж единственный тип приспособления, связанный со стремлением

изменить существующую социальную структуру. «Этот тип

приспособления, – пишет Р. Мертон, – выводит людей за пределы

окружающей социальной структуры и побуждает их создать новую, то есть

сильно видоизмененную социальную структуру. Это предполагает

отчуждение от господствующих целей и стандартов. Последние начинают

считаться чисто произвольными, а их претензия на законность и

приверженность индивидов – несостоятельной, поскольку и цели, и

стандарты вполне могли бы быть другими»15.

Мятеж, как реакция приспособления, возникает, когда существующая

социальная система препятствует достижению законных целей

определенным социальным слоям. По Мертону, мятежная адаптация

способствует производству мифов мятежа, консолидирующих недовольных

в революционные группы. Им противостоят консервативные мифы, функция

которых выражается в сокрытии источника массовых разочарований,

лежащего в социальной системе, переключение его либо на саму природу

вещей, присущих любой социальной системе, либо на индивидов-

неудачников.

Как мифы мятежа, так и мифы консерватизма направлены на

«монополизацию воображения», заключает социолог.

26. Критическая социология, ее социально-исторические истоки и методологические установки.