- •1.1. Основные различия между высшими и низшими растениями: в морфологии вегетативного тела, анатомии, строении органов размножения, и смене ядерных фаз. Основные типы низших растений.

- •1.2. Иерархия систем регуляции у многоклеточных организмов. Внутриклеточные и межклеточные системы регуляции. Организменный уровень интеграции. Биологически часы.

- •Осцилляции

- •I Гормональная регуляция Электрофизиологическая регуляция I

- •I Генетическая регуляция Мембранная регуляция

- •Гибридологический метод, его принципы. 1 и 2 законы г.Менделя. Цитологическое обоснование законов Менделя. Возвратное и анализирующее скрещивание. Неполное доминирование.

- •3.2. Пигменты пластид, их структура, спектральные характеристики и свойства. Миграция энергии в системе пигментов. Эффекты Эмерсона. Фотосистемы.

- •3.3 Генетика пола. Половые хромосомы. Типы хромосомного определение пола. Гомо – и гетерогаметный пол. Наследование, сцепленное с полом. Генетический анализ при этом типе наследования.

- •4.3 Сцепление генов. Группы сцепления. Генетический анализ сцепления генов. Сцепление и перекрест в экспериментах Моргана с дрозофилой.

- •5.1 Макромолекулы как основа организации биологических структур. Принципы образования вторичной, троичной и четвертичной структуры биомакромолекул и надмолекулярных структур.

- •5.2 Темновая стадия фотосинтеза. С3 – путь фотосинтеза (цикл Кальвина) его этапы, конечные продукты. Сr – путь фотосинтеза, предпосылки его возникновения. Сам – фотосинтез.

- •5.3 Абиотические и биотические факторы, прямое и сигнальное действие абиотических фак-в. Действие температуры на живые орг-мы.

- •6.2 Характеристика и значение основных путей расщепление углеводов в клетке. Гликолиз, цикл лимонной кислоты, пентозофосфатный цикл.

- •6.3 Генетическая рекомбинация у прокариот. Конъюгация у бактерий. Половой фактор у кишечной палочки, его роль. Плазмиды, их роль в переносе генетической информации.

- •7.3. Определение понятия «популяция» в генетике и экологии. Популяция как элемент системы вида и элемент экосистемы. Статистические хар-ки поп-ции. Пространственное распред-е особей поп-ции.

- •Роль аммон-х, нитрофиц., денитрофиц, азотфикс. Бактерий в круговороте азота. Азотфиксаторы, образование клубеньков и мех-м азот-фиксации.

- •8. 3. Теория мутаций. Класс-я мут-й по хар-ру изм-я генотипа. Колич-е методы учета мутаций (cib, меллер-5). Их значение.

- •9.1. О. Лишайники двойственная природа симбиоз водорослей и грибов хар-р взаимоотношений между ними. Способы разм-я распр. И значение в природе и жиз. Человека.

- •9. 2. Значение минер. Элементов для раст-й.

- •9. 3. Видообр-е - источник многообр-я в живой природе.

- •10.1 Фотосинтезирующие бактерии(пурпурные и зелёные бактерии,цианобактерии и прохлорофиты), особенности функционирования их электронтранспортных цепей. Галобактерии.

- •Источники азота для растений.

- •10.3 Полиплоидия. Автополиплоидия, её фенотипические эффекты и генетика. Амфидиплоидия как мех-зм получения плодовитых аллополиплоидов. Значение полиплоидии в эволюции и селекции растений.

- •К высшим растениям относятся следующие отделы:

- •Хемосинтез. Хемолитотроф. И хемоорганотроф. Бакт., их роль в деструкции орг. В-ва и круговороте в-в в пририоде.

- •Липиды. Класс-я, св-ва, биол. Роль.

- •Генетика популяций самоопылителей. З-н Харди-Вайнберга. Факторы, огранич-е д-е этого з-на.

- •14.1 Корнь,определение,функции.Морфологическое и анатомическое строение.Развитие корня.Вторичные изменения,происходящие в корне.

- •Клеточная теория.Клетка-элементарная еденица живого.Клетки прокариот и эукариот.Увеличение числа клеток.Гомологичность в строении клеток.Многоклеточный организм-сложный ансамбль клеток.

- •Эпс, характеристика,ультраструктура,функции. Рибосомы, строение и роль в синтезе белка.

- •Генетическая теория естественного отбора. Обьект, сфера, действие и механизм отбора, его количественные характеристики. Факторы влияющие на эффективность отбора.

- •16.2. Аппарат Гольджи: общая характеристика, строение, функции. Диктиосома. Синтетические процессы в аппарате Гольджи. Пути синтеза и выведения секреторных продуктов в клетке.

- •16.3 Основные формы естественного отбора. Примеры и результаты их действия. Роль отбора в эволюции.

- •17.1. Лист, его строение и функции. Листья-филлоиды, вайи папоротников. Ярусные категории листьев. Гетерофиллия и анизофиллия. Листорасположение. Ряд Фибоначчи.

- •Заложение и развитие лист. Зачатков, их верхуш. И интеркаляр. Рост. Анат. Стр-е лист. Пластинки. Стр-е провод. Пучков. Жилков. Листа.

- •18.2 Пластиды. Общая характеристика, их взаимосвязь и различия. Хлоропласты, их ультраструктурная организация. Фототрофная ф-я раст.

- •19.2 Ядро. Стоение интерфазного ядра. Ультраструктура ядрышка и кариотеки. Тонкая трук-ра хр-м.

- •20.2. Строение митотической хромосомы. Типы хромосом, их число, размер. Кариотип и гиограмма. Хромосомы человека. Денверская классификация хромосом человека.

- •20.3 Дрейф генов и популяционные волны как факторы эволюции, их роль.

- •21.2. Жизненный цикл клетки; пресинтетическая, синтетическая, постсинтетическая фаза; митоз, его характеристика.

- •21.3. Осн. Напр-я филогенеза: дивиргенция, конвергенция, параллелизм и филетическая эволюция.

- •22.2. Мейоз его биол роль, стадии. Конъюгация хр-м, кроссинговер, редукция числа хр-м. Хр-мы типа ламповых щиток. Различие м/у митозом и мейозом, их генетические отличия.

- •22.3. Проблема возникновения жизни на Земле. Развитие представлений о происхождении жизни. Основные этапы хим-й и биол эволюции.

- •23.1. Отдел голосеменные, хар-е признаки, особ-ти стр-я стробилов, разв-е семязачатка, пыльцевые зерна и опыление.

- •23.2. Некл формы жизни. Состав и стре вирусов, их двойственная природа, многообразие. Размне. Стадии взаимодействия вирусной частицы с бактер-ой кл на примере т-фага. Профаг. Происхожд-е.

- •23.3 Типы взаимоотн-й м/у попул-ми различ видов конкуренция, симбиоз. 3-н конкурент-о исключ-я.

- •24.3. Типы взаимоотношений м/у популяциями разных видов: хищничество, паразитизм. Экологическая и эволюционная роль этих взаимоотношений.

- •25.2. Белки: классификация, свойства, биологическая роль. Структурная организация белков. Аминокислоты.

- •25.3. Основные этапы использования в-ва и энергии в экосистемах. Трофические уровни. Энергетические пирамиды.

- •26.1. Цветение и опыление. Перекрестное опыление и самоопыление. Биологическое значение перекрестного опыления. Приспособление к опылению в цветках энтемофильных и анемофильных растений.

- •26.2. Углеводы, их биологическая роль, классификация, св-ва. Важнейшие моносахариды, дисахариды, полисахариды.

- •26.3. Сукцессии биоценозов (экосистем). Сериальные и климаксовые сообщества.

- •27.3. Учение о биосфере. Роль в.И. Вернадского в формировании современного научного представления о биосфере. Роль живого в-ва в эвол. Биосферы.

- •28. 3. Темпы антропогенного загрязнения. Химическое загрязнение, неорганическое и органическое.

- •Днк раскручивающий белок

- •Белок в

- •Синтез праймера примазой

- •Направ. Вилки

- •Днк связывающие белки

- •Днк полимераза III

- •Классификация природных ресурсов. Проблемы использования и сохранения растительных и животных ресурсов.

- •30.2. Трансляция – биосинтез белка, стадии трансляции. Роль рибосомы. Регуляция биосинтеза белка. ????????

- •30.3. Народонаселение. Проблемы роста народонаселения и сохранения природных ресурсов.

18.2 Пластиды. Общая характеристика, их взаимосвязь и различия. Хлоропласты, их ультраструктурная организация. Фототрофная ф-я раст.

Пластиды - это органеллы, характерные только для раст. встречающиеся во всех живых раст-х кл., за исключением кл. грибов.

Совокупность всех пластид кл. называется пластидома. Пластиды всегда находятся в протоплазме, близки к ней по физ. хим. св-м, возникают только от пластид. Они способны к росту и размножаться делением, могут образовывать в своем теле определенные пигменты и формировать внутри стромы крахмал. От содержания тех или иных пигментов зависит окраска и функции основных пластид высших раст.:

а)зеленых пластид – хлоропластов;

б)красных и желтых- хромопласты;

в)бесцветные – лейкопласты. Обычно в кл. встречаются пластиды только 1-го типа.

Все пластиды имеют сходное строение, лучше изучены хлоропласты.

Хлоропласты – имеют наибольшее значение, они сод-т зеленый пигмент хлорофилл, к-й существует в хлоропластах в нескольких формах. Кроме хлорофилла в хлоропласте сод-ся пигменты, относящиеся к группе липоидов, желтый – ксантофилл и оранжевый – каротин, но они обычно маскируются хлорофиллом.

Хлоропласты встречаются во всех кл. надземных органов, куда проникает свет. Как митохондрии они имеют двумембранную оболочку. Характерная их черта – сильное развитие внутренних мембранных поверхностей в виде строго упорядоченной системы внутренних мембран, улавливающих свет. В них сосредоточен хлорофилл. Внутренние мембраны имеют форму плоских мешков, тилакоидов или ламелл. У высших раст. как правило, часть тилакоидов собрана в группы – граны. В гранне они располагаются параллельно д.д.

Лейкопласты – бесцветные, обычно мелкие пластиды. Они встречаются в кл. органов скрытых от солнечного света. Характерная особенность их, отличающая их от хлоропластов – обычно слабое развитие внутренней мембранной системы. В них, как правило редкие, часто одиночные тилакоиды, распологающиеся без определенной ориентации или параллельно пластидной оболочке, иногда трубки и пузырьки.

Хромопласты встречаются в кл. лепестков многих растений, а также зрелых плодов и осенних листьев. Внутренняя мембранная система в хромопластах, как правило, отсутствует, редко представлена небольшим числом одиночных тилакоидов или сетью трубок. В зависимости от формы накопления каратиноидов различают хромопласты глобулярного, фибриллярного и кристаллического типов.

Фототрофная функция растений: - совокупность процессов поглощения и последующей конверсии энергией квантов света, а затем использование конверсируемой энергии в различных процессах.

Биомасса - пополнение уровня биомассы в результате убыли СО2

Источник своб. Молекулярного кислорода.

Получение молекул водорода из протонов Н+ - Н2 – безоп. топливо (водородная энергетика.

Идет редукция нитратов (восстановление до аминогруппы (в листьях) NO3- - NН2 – 8 электронов НАДФ*Н приблизительно 32 АТФ – очень дорогие для растения особенно если бы были в корнях – поэтому вынесены в листья.

Восст. оксида серы (промышленный токсикант) до сульфгидридных групп (в листьях)

SO4-2 – SH2. SO2 – SH2

Восстановление НАДФ*Н (растений) НАД*Н (бактерии) это солнечные консервы, которые затем используются в темновой реакции растений.

Преобразование энергии кванотов света – первичный запас ∆μΗ, который превращается в АТФ.

Фоторегулирование ключевых ферментов клетки.

Движение пластид (улавлив. Эфф. Кв. света) это активный процесс за счет сокращения белков.

активный транспорт веществ.

снабжение ассимиляторов гетеротрофных частей растений.

18.3 Вид как этап и результат эволюции. Критерии их характеристики. Определение понятия вида. Вид у агамных, обигатно-партеногенетических и самооплодотворяющихся форм. Политипические и монотипические виды. Структура вида.

На понятие вид опираются : систематика, генетика, эв. теория.

Эйдология – наука изуч. виды. Вид – (логическом смысл)– выражение сходства у ряда единичных параметров. В истории создавались многие концепции понимания вида.

Первый Аристотель – группа сходных между собой организмов. Дж. Рейн – это мелкие совокупности организмов, которые воспроизводят себе подобных. Линней – как системная категория для классификации (основной критерий – морфологическое сходство), предлагалось сравнивать особь с музейными экземплярами – типологическая концепция. Существовала номинилистическая концепция – вил абстрактен. Политипическая концепция – в. состоит из 2ух и более подвидов. Монотипическая - не разделяет на подвиды. Пеночка тинькофка – европейская, сибирская, алтайская. Современная - Биологическая концепция - (Майр, Довжанский, Завадский, Тимофеев-Ресовский).

репродуктивная единица –т.е особи данного вида скрещиваются м\у собой и репродуктивно изолированы от представителей других видов.

экологическая единица – каждый вид им. свою эк. нишу популяции одной экологически заменяемы.

генетическая единица–им. общ.генофонд, в котором каждая особь им. Небольшой. участок.

Вид – это группа реально (или потенциально) скрещивающихся популяций репродуктивно изолированных от популяций других видов. В основе лежит способность к скрещиванию.

Но она не применима для особей с бесполым размножением для палеонтологических.

Вид реален т.к. происходит из исходной популяции, которая обладает унаследованным от предков генофондом и которая определяет дальнейшее развитие, они экологически заменяемы, т.е. имеют общую экологическую нишу.

Критерии вида – это совокупность определенных признаков, кот. позволяют определять вид, отделить его от других видов – что определяет место видов в общей системе оган. мира.

Основные критерии. Морфологический – сходство внешнего и внутреннего строения особей. (но половой деформизм, виды двойники (они внешне сходны, но генетически изолированы не скрещиваются) полевка обыкновенная 1в.–5п\в.

Генетический - вид это генетически закрытая система. Они не скрещиваются др. с др.

Экологический – своя экол. ниша (жив. пространство и пищевые ресурсы.) он может быть потенциальным и реальным.

Географический - занимает определенный ареал – исторически сложившаяся область распр., где вид встречается в течении всей жизни. Он бывает сплошным, дезъюктивным (разорванный) в зависимости от величины ареала - Космополиты, Эндемики, Реликтовые, Замещающие.

Физиологический – сходство процессов жизнедеятельности особей 1 вида – это причина репродуктивной изоляции.

Дополнительные:

1) кариологический – структура и количество хромосом.,

2) Б\х – отличие по составу белков алколоидов, гликозидов.

3) критерий нуклеотидной специфики – соотношение Т+Ц к А+Т определяют коэффициент.

4)молекулярная гибридизация – выделяют ДНК у двух видов. Раскручивают и 1 цеп. Охлаждают и смотрят как идет образование дуплексов (скорость).

5) иммунологический – по реакция образования осадка, судят о родстве видов.

6) этологический – сходство поведенческих реакция.

7) палинологический – анализ спор, пыльцевых зерен.

8) альбуминовый индекс – сывороточный белок крови по котором группы организмы сильно отличаются.

9) теплоустойчивость клеток и тканей (у полевок). Но чтобы описать вид нужен комплексный подход.

Структура вида. Не решен вопрос о структурной единице , т. к. сложно и много переходных форм.

Полувид – экологическая или географическая раса почти достигаемая положения самостоятельного вида. Это группа особей внутри вида, которая почти изолирована от др. особей. скрещивания почти не происходит.

Подвид –группа морфологически сходных особей, занимающую определенную часть видового ареала и фенотипически отличается от др. подобных групп т.е. –по внешн. Диагностическим признакам, - занимат разобщенные ареалы, являются частью более крупных структурных образований. Лисица обыкновенная – 20 подвидов.

Экологическая раса – экотип – группа особей, которая хорошо приспособлена к локальным условиям существования. (муравей – лесной, олуговой, у растений на юж. И сев. Склонах).

Популяция группа особей объединенная единством жизнедеятельности внутри популяции.

У животных внутри популяции – раса, племя, абберация .– отлич, по морфолог. и физиолог.

Чем более структурирован вид, более эволюционно выгоден. И это свидетельствует о видообразовании.

Вид – группа особей, сходных по морф. И генетическим признакам, занимающая определенный ареал, и способная скрещиваться др. с др.

Но для агамных видов – агамос – безбрачие, виды размножающиеся без оплодотворения, - партеногенетические – партенос –девственница – женская половая клетка развивается без оплодотворения, - самооплодотворяющиеся. – для них вид – группа фенотипически сходных особей, обладающих близкородственным генотипом, и связанные общностью эволюционной судьбы – отсутствует генетическая комбинаторика.

Вид противоречивое понятие как этап эволюционного процесса, то для него нельзя выделить все критерии, некоторые размыты или как результат эволюции – все критерии проявляются очень ярко.

19.1. Отдел Риниофиты. Особенности строения риниофитов как первых наземных растений. Деление на порядки, строение представителей. Филогенетическое значение риниофитов. Понятие о теломе. Ветвление, его типы и биологическое значение. Возникновение листа и формирование побега. Появление корня в процессе эволюции у высших растений.

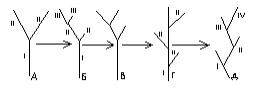

Тело риниофитов раздел-т на ряд элементарных уч-в. Телом дихотомически разветвлен и на концах разветвления теломов находятся спорангии. Участки соединяющие теломы назыв мезомами. В нижней части растения развиваются теломы, покрытые ризоидами и прикрепляюшие растение к субстрату. Эти нижние подземные участки наз-ся ризомоиды. Листья отсутствовали, но у высших форм на теломе имелись шиловидные выросты филлоиды, выполняющие f листьев. Р – ризомоид, Н – мезом (уч-к м/у точками ветвления), Т – телом (конечная веточка,

в

Гаметофит не изучен т.к. пока не обнаружен. Исходя из данных сравнительной морфологии гаметофит наиболее примитивный из изученных высш раст, в частности псилофитовых. Можно предположить, что гаметофит риниофита был подземным, хор развит, дихотомически разветвленный, снабженный проводящей системой. Обитали на влажных и болотистых местах. Нижняя часть была погружена в воду, а верхушки оси развивались в воздушной среде и имели признаки сухопутных растений. Док-во наземного образа жизни: им проводящие ткани, спорангии снабжены многослойной стенкой, споры покрыты толстой обол. Вкл 1 класс Rhyniopsida –риниевые. Пор Rhyniales. Особ-ть – тело им неравное дихотом ветвление, спорангии имели верхушечное положение. Род Rhynia – R. majer – раст в высоту достигала до 50 см, d=5мм, им подземную часть телома – ризомоид с одноклеточн ризоидами и надземную – дихотомически ветвящиеся со спорангиями на верхушке. Анатомич строение простое, снаружи эпидерма с немногочисленными устьицами покрытая слоем кутикулы, далее мощная кора, разделенная на наружную и внутреннюю. Наружн из нескольких слоев плотно сомкнутых кл. Внутр из рыхло расположенных кл с межклетниками. Функция коры – фотосинтез, эндодермы и перецикла не было. В центре гаплостелла, ксилема с полыми трахеидами. Спорангии крупные, до 12 мм, стенка многослойна, Освобождение спор после сгнивания стенки. Род Hornephyton – хорнеофит. Внешне похож на ринию. Особ-ти: Ризоид с клубеньковыми утолщениями внутри кот нах-сь гифы гриба – примитивная микориза. В эпидермисе нет устьиц. Внутрь спорангия уходит б/плодная колонка, кот явл-ся продолжением флоэмы (как у сфагновых мхов). Род Cooksonia – куксония, наиболее древний представитель. h=6,5см. Трахеиды с кольчатым утолщением.. Род Yarravia – ярравия, укорочение ножек спорангиев – сблизились и объединились в синнангии. Пор Trimeroptytales – тримерофитовые. Связующее звено между риниофитовыми и папоротниковидными. Хар-но наличие главной оси и обильное ответвление боковых осей с образованием многочисленных коротких веточек. Род Pertica высотой до 3 м., боковые оси отходили от главной по 1-й, по две и по три от одного узла. Род Taeniocrаda – тениокрада, им водорослевый облик, лентовидные дихотомически разветвленные теломы. Устьица отсутствовали. Пор Psilophytales – псилофитовые. Особ-ти: неровная дихотомия, намечается подобие главного стебля. В ксилеме лестничные трахеиды наряду с кольчатыми и спиральными. Род Psilophyton – псилофит. Известен из отложений конца раннего девона Урала, запад. Сибири, сев. Америки. Насчитывает 20 видов. Наиболее изучен P. prinsipa. От горизонтального ризомоида отходили наземные оси, достигавшие метра высотой, неоднократно дихотомически ветвящиеся. Были голыми или несли шипы длин 2-2,5мм, концы кот были дисковидно расширены, что указывает на их секреторную f. По видимому они служили для выведения избытка солей. Молодые верхушечные разветвления были спирально загнуты. Спорангии располагались на верхушках некот разветвлений, вскрывались трещиной. 2 класс – Zosterophyllopsida (зостерофилловые) – хар-но было боковое положение спорангиев и наличие экзархной ксилемы. Наиболее древний вид зостерофиллюм из нижнего девона. Их стелющиеся оси дихотом ветвились под прямым углом. Филогенетическое значение: Риниофиты сам древн гр раст дала начало трем ветвям плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные. От папоротников берут начало голосеменные, а от них цветковые. Благодаря им возникла теломная или эволюционная морфология, кот заним-ся изучением вегетативных органов высш раст. Ризомоид представляет первичный орган. Он был прототипом корня, а ризоиды корневых волосков. Побег возник из совокупности теломов, в рез-те объединения телома и разделения функций м/у стеблем и листьями. Эволюция ветвления. Исходный тип ветвления спорофита – вильчатое/дихотомическое. На первых этапах эвол равная дихотомия (А) у ринифитов, плауновидных, папоротниковидных. В рез-те неравного развития дочерних осей – неравная дихотомия (Б) у хорнеофилов. Переходит в дихоподиальное (В). Наблюдается крайне неравное развитие 2х дочерних осей. Моноподиальное главн ось совершенно выпрямляется. Боковые оси закладыв ниже верхушки главной оси (Г). Симподиальное (Д). Боковые закладываются ниже верхушки оси и перевершинивают главн ось, кот состоит из ряда боковых.