- •Отчет по лабораторной работе

- •1.Фракционная дистилляция

- •2.Дифракционные приборы

- •3.Дуговые разряды и их характеристики

- •4.Анализ раствора методом сухого остатка

- •5.Анализ металлов со сложными спектрами методом фракционной дистиляции

- •6.Атомно-эмиссионный метод анализа

- •7.Цикл работы печного электротермического анализатора

- •8.Обосновать, почему Na определяем методом пламенной фотометрии, а Mg методом атомной абсорбции?

6.Атомно-эмиссионный метод анализа

Сущность метода. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии основан на термическом возбуждении свободных атомов или одноатомных ионов и регистрации оптического спектра испускания возбужденных атомов. Для получения спектров испускания элементов, содержащихся в образце, анализируемый раствор вводят в пламя. Излучение пламени поступает в монохроматор, где оно разлагается на отдельные спектральные линии.

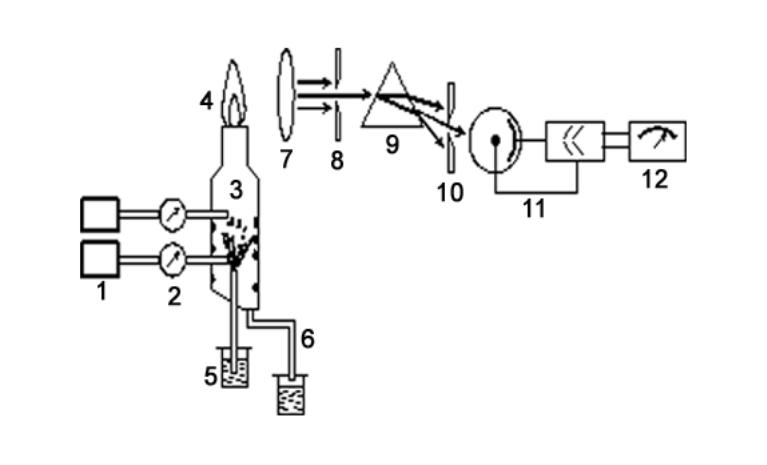

Принципиальная схема пламенного фотометра

1 – емкости с компонентами горючей смеси, 2 – регуляторы давления,

3 – распылительная камера, 4 – горелка, 5 – исследуемый раствор,

6 – устройство для осушения распылительной камеры,

7 –фокусирующая линза, 8 – входная щель,

9 – призма, разделяющая излучение по длине волны, или светофильтр,

10 – выходная щель,11- фотоэлектрический детектор,

12 – регистрирующее устройство

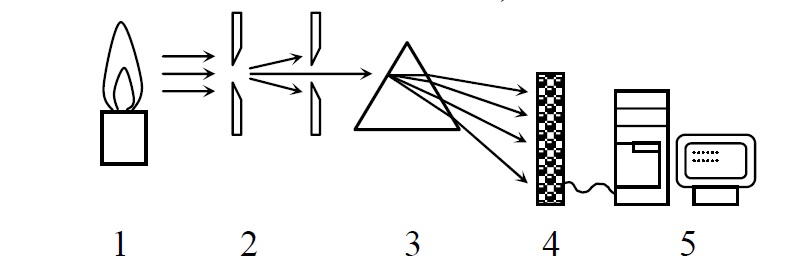

Принципиальная схема многоканального атомно-эмиссионного спектрофотометра

1 – горелка, 2 – входная щель, 3 – призма, 4 – диодная линейка, 5 – регистратор

Атомно-эмиссионный спектрофотометр имеет одно существенное отличие от пламенного

фотометра: содержит монохроматическую систему – трехгранную призму с подвижным

экраном. Монохроматическая система в атомно-эмиссионном спектрофотометре выполняет ту же функцию, что и светофильтр в атомно-эмиссионном фотометре: выделяет определенный участок спектра, который далее подается через щель на фотоэлемент. Принципиальное отличие этих приборов заключается в том, что монохроматор позволяет выделить гораздо более узкий участок спектра, чем светофильтр: участок шириной уровня 2-5 нм, в зависимости от используемой системы.

7.Цикл работы печного электротермического анализатора

Анализируемую пробу в виде раствора дозируют микропипеткой в количестве 5-100 мкл через центральное отверстие на стенку холодной печи, концы которой закреплены внутри массивных графитовых контактов. Печь постоянно обдувается потоком аргона, что предохраняет ее от обгорания и способствует удалению испаренной пробы из атомизатора. После высушивания проба испаряется до атомов, и атомный пар заполняет всю трубку. Температура графитовой печи регулируется специальным электронным устройствам с программным управлением. Обычно температурную программу по времени можно разделить на 3 этапа: высушивание пробы (испарение растворителя), озоление (пиролиз органических компонентов и удаление некоторых других компонентов матрицы), атомизация, т. е. собственно испарение и переход определяемого элемента в состояние атомного пара.

Каждому этапу соответствует своя оптимальная температура. Необходимость в такой ступенчатой температурной программе связана с тем, что на стадиях высушивания и озоления часто наблюдается другой сигнал абсорбции, обусловленный рассеянием зондирующего излучения дымом, частицами золы и т. д.

Атомизация пробы в графитовой печи в зависимости от физико-химических особенностей определяемых элементов и матриц пробы может происходить двумя путями:

• проба первоначально испаряется с нагретой поверхности атомизатора, а затем диссоциирует на элементы в газовой фазе;

• проба первоначально термически диссоциируется до соответствующих оксидов, которые затем восстанавливаются до металла, либо углеродом до твердофазной реакции на границе поверхностей.

Метод атомной абсорбции с применением электротермического атомизатора обеспечивает рекордно низкие пределы обнаружения по многим элементам. Их численные значения колеблются для разных элементов от десятых до десятитысячных долей нанограмма в одном миллиметре раствора пробы, достигая иногда в абсолютном выражении значения 10-12_10-4 г