- •Билет 1. Происхождение Вселенной. Идеи и доказательства. Эволюция Вселенной.

- •Билет 2. Солнце, его параметры, состав, строение, виды излучений, эволюция, возможное будущее. Значение Солнца для геологических процессов.

- •Билет 3. Формирование Солнечной системы, основные гипотезы. Строение Солнечной системы.

- •Билет 4. Сравнительный анализ планет внутренней и внешней групп.

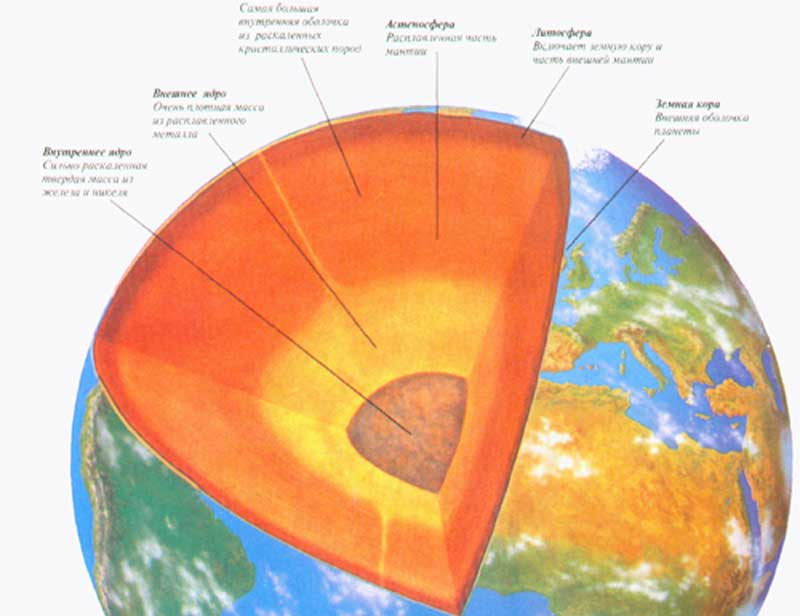

- •Билет 5. Образование и внутреннее строение Земли. Сейсмологический метод и его роль в изучении Земли.

- •Билет 6. Форма и размеры Земли. Изостазия

- •Билет 7. Внутреннее строение Земли и возможный состав оболочек.

- •Билет 8. Строение земной коры и верхней мантии. Методы ее изучения.

- •Билет 9. Магнитное поле Земли, его параметры и возможное образование. Палеомагнитный метод.

- •Билет 10. Тепловое поле Земли.

- •Билет 11. Строение земной коры и методы ее изучения.

- •Билет 12. Методы изучения глубинного строения Земли.

- •Билет 13. Основные структурные элементы земной коры.

- •Билет 14. Литосфера, астеносфера. Особенности, выделение, роль в геологии.

- •1) Ниже поверхности Мохо скорости сейсмических волн увеличиваются, но на некотором уровне, различном по глубине под океанами и континентами, вновь уменьшается - это астеносфера.

- •Существует разделение верхней части твердой Земли на две оболочки, которые отличаются друг от друга по вязкости, - жесткую и хрупкую литосферу и более пластичную и подвижную астеносферу.

- •Билет 15. Геологическая хронология, относительная и абсолютная. Стратиграфическая шкала.

- •Билет 20. Осадочные горные породы и их классификация.

- •Билет 21.22. Процессы выветривания, их сущность и направленность, коры выветривания.

- •Билет 23. Взаимосвязь различных видов эоловых процессов. Меры борьбы с опустыниванием.

- •Билет 24. Формирование эолового рельефа и движение песков, типы пустынь.

- •Билет 25. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.

- •Билет 26.27.28.29. Формирование речной долины, образование речных террас.( и их типы ): профиль равновесия рек.И факторы его определяющие . Виды эрозии в речных потоках.

- •Билет 30. Геологическая деятельность ледников.

- •Билет 31. Типы ледников и экзарационная работа ледников.

- •Материковые покровные ледники. В настоящее время существуют два крупных

- •Вопрос 34. Гипотезы о причинах оледенений, четвертичные оледенения, их признаки и распространение.

- •3. Несомненно, что на климатические изменения влияет и океан, огромные массы

- •Билет 41. Подземные воды в криолитозоне.

- •Билет 42. Полигонально - структурные образования в криолитозоне, их типы и формирование.

- •Билет 43. Термокарст и формы его проявления; криолитозона и строительство.

- •Билет 44. Гравитационные процессы на склонах.

- •Билет 45. Оползни, факторы их возникновения, морфология оползневых тел, меры борьбы с ними.

- •Билет 46. Теория тектоники литосферных плит – современная геологическая теория.

- •Билет 47.48.49.50. Формирование горных пород при остывании магматического расплава. Ликвидус, солидус. Реакционный ряд Боуэна. Дифференциация магмы.

- •3.2. Твердые продукты извержений

- •Любое скопление глыб и лапиллей- агломерат. Обломки цементируются- лавобрегцией.

- •Билет 52. Типы вулканов и их строение.

- •Билет 53. Трещенный и ареальный тип вулканизма.

- •Билет 54. Кальдеры и их происхождение, образование игнимбритов.

- •Билет 55. Связь вулканизма с интрузивным магматизмом, понятие о магматическом очаге и дифференциации магмы.

- •Билет 56. Поствулканические явления и практическое использование гидротерм.

- •Билет 57.58. Интрузивный магматизм и типы интрузивов, особенности структуры, характерные элементы.

- •Билет59. Географическое распространение и геологическая позиция современного вулканизма.

- •Рассмотрим второй случай(дивергентные границы плит, конструктивные обстановки.)

Билет 14. Литосфера, астеносфера. Особенности, выделение, роль в геологии.

1) Ниже поверхности Мохо скорости сейсмических волн увеличиваются, но на некотором уровне, различном по глубине под океанами и континентами, вновь уменьшается - это астеносфера.

Астеносфера - (пластичная оболочка мантии), вещество в которой уже частично расплавлено, она характеризуется относительно низкой вязкостью. В отличие от литосферы, астеносфера не обладает пределом прочности, и ее вещество может деформироваться (течь) под действием даже небольших избыточных давлений.

Наиболее выражена астеносфера под относительно тонкими океанскими плитами, толщина которых меняется от 3-5 до 80-90 км. По сейсмическим данным, под такими плитами подошва астеносферы располагается на глубине 250 км. А под древними континентальными плитами толщиной 200-250 км- астеносфера, не прослеживается.

В современных геотектонических представлениях астеносферному слою отводится роль своеобразной смазки, по которой могут перемещаться вышележащие слои мантии и коры.

Земная кора и часть верхней мантии над астеносферой носит название литосфера (“литос” - камень, греч.). Литосфера - это каменная, т.е. твердая и прочная оболочка Земли. Она включает в себя земную кору и самую верхнюю, наиболее упругую часть мантии. Под ее строением (структурой) подразумевается неравномерное распределение горных пород различного состава, происхождения и условий залегания.

Литосферу и астеносферу нередко объединяют в одно понятие – тектоносфера, которая является главной областью проявления тектонических процессов.

Существует разделение верхней части твердой Земли на две оболочки, которые отличаются друг от друга по вязкости, - жесткую и хрупкую литосферу и более пластичную и подвижную астеносферу.

В ыделение

этих двух оболочек производиться по

сейсмологическим данным, т.е. существует

метод установления астеносферы - при

котором астеносфера проявляет себя как

зона понижения электрического

сопротивления – повышенное затухание

сейсмических волн.

ыделение

этих двух оболочек производиться по

сейсмологическим данным, т.е. существует

метод установления астеносферы - при

котором астеносфера проявляет себя как

зона понижения электрического

сопротивления – повышенное затухание

сейсмических волн.

Считается, что на границе литосферы и астеносферы температура составляет 1200-1300 градусов. Астеносфере принадлежит ведущая роль в движениях литосферы. Ее течение увлекает за собой литосферные плиты и вызывает их горизонтальное перемещение. Таким образом, из двух оболочек, составляющих тектоносферу, астеносфера является активным, а литосфера относительно пассивным элементом.

Билет 15. Геологическая хронология, относительная и абсолютная. Стратиграфическая шкала.

Одной из главных задач геологии является воссоздание истории развития Земли и ее отдельных регионов. Сделать это возможно, если только известна последовательность геологических событий. Геология прошла долгий путь, прежде чем соотношения между горными породами стали очевидными и всем понятными принципами, на которых основываются все наблюдения.

Принцип первичной горизонтальности: каждый слой отделяется от соседнего ясно выраженной поверхностью. Слои накапливаются горизонтально и параллельно.

В 1669 г. Николо Стено выдвинул принцип суперпозиции: каждый вышележащий в разрезе слой моложе нижележащего. У

каждого слоя есть кровля и есть подошва независимо от того, как эти слои залегают в настоящее время.

Принцип включений: если в каком-нибудь слое находится обломок, валун, глыба какой-то другой породы, то она древнее, чем этом слой. Точно также и в интрузивных образованиях и в лавовых потоках любое включение – ксенолит является более древним.

Знаменитый английский геолог Джеймс Хаттон установил принцип пересечения: любое тело как изверженных, так и осадочных пород, пересекающее толщу слоев, моложе этих слоев.

Эти принципы помогают нам, на первом этапе, восстанавливать геологическую историю района.

В геологии различают относительную и абсолютную хронологию геологических событий.

Относительная хронология даст представление о последовательности событий. (Например, видя в обрыве оврага два горизонтальных пласта, можно сказать, что сначала образовался нижний слой, а затем верхний.)

Абсолютная хронология определяет время этих событий в годах.

Относительную хронологию можно установить разными путями, но самый надежный – палеонтологический метод. Он основан на изучении заключенных в осадочных породах ископаемых остатков животных и растений.

Относительная хронология основывается на изменчивости органического мира, который в ходе геологической истории претерпел длительную и сложную эволюцию от примитивных организмов до высокоорганизованных животных и растений. Последним звеном в развитии органического мира является человек, в геологическом масштабе времени - совсем молодой обитатель нашей планеты. Вот почему говорят, что в слоях земной коры, как по полочкам в музее, разложены остатки некогда живших существ. В каждую геологическую эпоху на Земле жили определенные виды организмов. Сравнивая окаменелости из разных пластов, мы можем узнать, как изменялся животный и растительный мир на Земле. По окаменелостям в горных породах можно определить геологическую эпоху, в которую жили эти организмы. Однако не каждый ископаемый организм пригоден для определения относительного возраста горных пород. Те из них, которые в течение длительною времени не изменились, не подходят для этой цели. Зато велика роль организмов, быстро эволюционировавших и достаточно широко распространенных, по которым можно точно определить геологический возраст. Такие организмы исключительно важны для относительной хронологии и в ископаемом состоянии они называются "руководящими окаменелостями".

Окаменелости позволяют определить относительный возраст осадочных пород не только в разных участках одного района, но и на разных континентах, разобщенных на тысячи километров. Так, по одинаковым окаменелостям установлены одновозрастные толщи горных пород в Европе, Азии, Африке и т. д. Еще в прошлом столетии геологи накопили огромное количество окаменелостей из разных пластов на всех материках. Обобщив эти данные, геологи разделили историю Земли на ряд эр: археозойскую (древнейшей жизни), протерозойскую (первобытной жизни), палеозойскую (древней жизни), мезозойскую (средней жизни) и кайнозойскую (новой жизни). Каждая эра охватывает огромные промежутки времени, в течение которых происходили важнейшие в истории Земли события.

Также, была создана сначала стратиграфическая шкала (лат. «стратум» – слой, «графо» – описываю), в которой были показаны слоистые осадочные отложения от древних к молодым. Позже создана и геохронологическая шкала, в которой уже были указаны временные рамки стратиграфических подразделений.

Наиболее крупным подразделением является эон, которых выделяется 3:

архейский (греч. «археос» – древнейший) – более 3,5-2,6 млрд. лет;

протерозойский (греч. «протерос» – первичный) – 2,6 млрд. лет - 570 млн. лет;

фанерозойский (греч. «фанерос» – явный) – 570 – 0 млн. лет.

Эоны подразделяются на эры, а они в свою очередь на периоды и эпохи (см. геохронологическую шкалу).

Фанерозойский эон подразделяется на эры:

палеозойскую ( греч. «палеос» – древний, «зоо» - жизнь) (6 периодов);

мезозойскую (греч. «мезос» – средний) ( 3 периода)

кайнозойскую (греч. «кайнос» – новый) (3 периода).

12 периодов названы по той местности, где они были впервые выделены и описаны.

Следует обратить внимание на стратиграфическую шкалу, которая имеет дело с отложениями. В ней употребляются другие термины: эонотема (эон), эратема (эра), система (период), отдел (эпоха), ярус (век).

Поэтому мы говорим, что в «в каменноугольный период формировались залежи каменного угля», но «каменноугольная система характеризуется распространением угленосных отложений». В первом случае речь идет о времени, во втором – об отложениях.

Все подразделения геохронологической и стратиграфической шкал ранга периода- системы обозначаются по первой букве латинского наименования, например: кембрий є, ордовик – О, силур – S, девон – D и т.д., а эпохи (отделы) – цифрами – 1,2,3, которые ставятся справа от индекса внизу: нижняя юра J1, верхний мел – К2 и т.д.

Каждый период (система) имеет свой цвет, которым и показывается на геологической карте. Эти цвета общепринятые и замене не подлежат.

Надежный метод определения абсолютного возраста появился на рубеже XIX и XX веков, когда стали известны естественные превращения радиоактивных элементов (урана, тория, калия н др.).

Самопроизвольно распадаясь с постоянной скоростью, они дают в конечном счете те или иные радиогенные продукты, по количеству которых можно рассчитать время образования минерала и, следовательно, содержащей его горной породы.

Определение абсолютного возраста минералов и горных пород при помощи радиоактивных элементов стало одним из крупнейших достижений геологической науки.

Абсолютная геохронология имеет исключительно большое теоретическое и практическое значение. Выяснилось, что самые древние горные породы образовались около 3,6 миллиардов лет назад (Карелия). Таким образом, возраст Зем- ли как небесного тела еще больше. Считают, что наша планета образовалась 4,5-5 млрд. лет назад.

Билет 16. Стратиграфическая шкала и методы.

См. билет 15.

Билет 17. Палеомагнитный метод, его сущность и возможности применения.

См. билет 15.

Билет 18. Методы определения относительного возраста пород и стратиграфическая шкала.

См. билет 15.

Билет 19. Магматические горные породы и их классификация.

Горные породы представляют собой естественные минеральные агрегаты, формирующиеся в литосфере или на поверхности Земли в ходе различных геологических процессов. Строение горных пород характеризуется структурой и текстурой.

Структура - определяется состоянием минерального вещества, слагающего породу (кристаллическое, аморфное, обломочное), размером и формой кристаллических зерен или обломков,

входящих в ее состав, их взаимоотношениями.

Под текстурой породы понимают расположение в пространстве слагающих ее минеральных агрегатов или частиц горной породы (кристаллических зерен, обломков и др.).

В основу классификации горных пород положен генетический признак. По происхождению выделяют:

магматические, или изверженные, горные породы, связанные с застыванием в различных условиях силикатного расплава - магмы и лавы;

осадочные горные породы, образующиеся на поверхности в результате деятельности различных экзогенных факторов;

метаморфические горные породы, возникающие при переработке магматических , осадочных, а также ранее образованных метаморфических пород в глубинных условиях при воздействии высоких температур и давлений, а также различных жидких и газообразных веществ (флюидов), поднимающихся с глубины.

Магматические горные породы (вместе с метаморфическими породами) слагают основную массу земной коры. В основе классификации магматических горных пород лежит их химический состав. Учитывается прежде всего содержание оксида кремния, по которому магматические породы делятся на четыре группы:

1) ультраосновные породы, содержащие менее 45 % SiO2 , (в строении земной

коры играют незначительную роль, все ультраосновные породы обладают большой плотностью (3,0-3,4), обусловленной их минеральным составом).

2) основные - 45-52%, (широко распространены в земной коре, особенно их эффузивные разновидности (базальты- черные или темно-серые вулканические породы, залегают в виде лавовых потоков и покровов), и габбро - глубинные интрузивные породы).

3)средние -52-65 % ( характеризуются большим содержанием светлых минералов, чем цветных, из которых наиболее типична роговая обманка, также выделяются темно окрашенные минералы: диориты - глубинные интрузивные породы, излившимися аналогами диоритов являются широко распространенные андезиты, обладающие обычно порфировой структурой).

4) кислые - более 65 % (характерно наличие кварца, кроме того, в значительных

количествах присутствуют полевые шпаты - калиевые и кислые плагиоклазы).

Одни из самых распостраненных кислых пород - граниты - глубинные интрузивные породы, обладающие полнокристаллической, обычно среднезернистой, реже крупно- и мелкозернистой структурой. Их породообразующие минералы - кварц (около 25-35 % ), калиевые полевые шпаты (35-40 %) и кислые плагиоклазы (около 20-25 %), из цветных минералов - биотит, в некоторых разностях частично замещающийся мусковитом. Излившимся аналогом гранитов являются риолиты.

В зависимости от условий, в которых происходило застывание магмы,

магматические породы делятся на ряд групп:

породы глубинные, или интрузивные, образовавшиеся при застывании магмы на глубине,

и породы излившиеся, или эффузивные, связанные с охлаждением магмы, излившейся на поверхность, т.е. лавы.