- •Главаvii

- •20. Требования, предъявляемые к электрическому монтажу радиоаппаратуры

- •6. Жгуты не должны лежать на деталях крепления (гайках, винтах, скобах) и затруднять доступ к ним.

- •7. Соединительные провода необходимо размещать, нумеровать и присоединить к деталям в соответствии с монтажной схемой, отступления от которой ни в коем случае не допускаются.

- •21. Виды электрического монтажа

- •22. Микроминиатюризация радиоаппаратуры

- •23. Особенности монтажа радиоаппаратуры различных волновых диапазонов

- •25.Технический контроль монтажа

VII

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ РАДИОАППАРАТУРЫ

20. Требования, предъявляемые к электрическому монтажу радиоаппаратуры

Электрический монтаж делится на внутри- и междублочний. Внутриблочный монтаж представляет собой совокупность операций по соединению монтажными проводами контактных выводов деталей и узлов функционального блока или узла в соответствии с его принципиальной и монтажной схемами. Междублочный монтаж заключается в осуществлении электрической связи между отдельными функциональными блоками системы с помощью соединительных кабелей.

Электрический монтаж является наиболее трудоемким этапом производства радиоаппаратуры.

Качеством выполненного электрического монтажа определяются характеристики, параметры и надежность смонтированного устройства. Поэтому его необходимо содержать в чистоте. Радиомонтажник должен работать в белом хлопчатобумажном халате, белой хлопчатобумажной шапочке или косынке. Руки монтажника должны быть чистыми и сухими.

4. Техника безопасности

при выполнении монтажных работ

Общие положения. Комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность при выполнении радиомонтажных работ, называется техникой безопасности. Все мероприятия по технике безопасности делятся па профилактические (предупреждающие несчастные случаи) и мероприятия, предупреждающие тяжелые последствия несчастных случаев.

К профилактическим мероприятиям относятся:

организация рабочего места в соответствии с требованиями техники безопасности;

проверка соответствия квалификации монтажника объему выполняемых работ;

инструктаж радиомонтажников по технике безопасности;

периодический контроль выполнения мероприятий по технике безопасности на рабочем мосте монтажника.

Чтобы предупредить тяжелые последствия несчастных случаев, монтажники должны знать способы оказания первой помощи как себе, так и пострадавшим, а также знать, где находятся средства для оказания первой помощи, и уметь пользоваться ими.

Ликвидировать последствия несчастных случаев необходимо быстро, умело и инициативно. При этом следует помнить, что легче предупредить несчастный случай, чем ликвидировать его тяжелые последствия.

Правила техники безопасности. Работы, выполняемые радиомонтажником, можно разделить на три группы: механическая сборка; электрический монтаж; наладка и регулировка смонтированной аппаратуры.

В соответствии с этими группами работ подразделяются причины н характер травм, а также правила и первая помощь, которые необходимо выполнять.

При механической сборке возможны порезы, уколы, ущемления, ушибы. Эти травмы возникают чаще всего при неумелом пользовании инструментом н применении инструмента, не соответствующего Данной операции, вследствие чего происходят срывы инструмента с рабочей поверхности, что часто приводит к травмам. Для предотвращения этого рода травм необходимо, чтобы для каждого инструмента было выделено постоянное место.

При электрическом монтаже возможны ожоги вследствие неумелого пользования паяльником и отсутствия постоянного места для пего на столе. Ожоги возникают также при определении степени нагретости паяльника на ощупь. Степень нагретости паяльника необходимо проверять на припое. Кроме того, ожоги возможны также, если придерживать мелкие детали во время пайки не инструментом (пинцетом, плоскогубцами), а пальцами. При очистке паяльника от излишнего припоя путем встряхивания брызги припоя могут попасть в лицо п глаза, вызывая ожоги. Очищать паяльник от излишнего припоя необходимо прикосновением его рабочей поверхности к припою.

При наладке и регулировке смонтированного устройства возможен наиболее опасный вид травм — поражение электрическим током, которое происходит чаще всего при проверке наличия напряжения на ощупь. Такое пренебрежительное обращение с током крайне вредно, так как прикосновение к одной и той же токонесущей поверхности приводит к различным последствиям в зависимости от обстоятельств. В одном случае это прикосновение вызывает только ощущение неприятного подергивания, а в другом — приводит к смертельному исходу. Объясняется это тем, что действие электрического тока на организм человека зависит от многих факторов: от частоты тока и времени прохождения его через тело человека, участка пораженного тела, от состояния организма человека и др.

Установлено, что прохождение электрического тока силой более 100 мА через тело человека — смертельно. Ток силой 50—100 мА в большинстве случаев вызывает потерю сознания. Ток менее 50 мА вызывает сокращение мышц, зачастую проявляющееся в том, что пострадавший не в состоянии разжать руки] и освободиться от действия тока самостоятельно. Величина тока, протекающего через тело человека, зависит от его сопротивления. Сопротивление тела определяется состоянием кожи в месте прикосновения (сухая или влажная), площадью соприкосновения, состоянием организма и т. д.

Опытным путем установлено, что сопротивление человеческого тола изменяется в пределах от 1000 до 200000 Ом. В соответствии с этим опасным для жизни человека может оказаться напряжение от 50 в и выше.

Поэтому при выполнении регулировочных работ в аппаратуре, находящейся под напряжением, необходимо быть очень осторожным. Особенно опасно попадание под напряжение мощных источников тока. Наиболее опасным является прохождение тока через область сердца, дыхательные органы или через голову. Ток вызывает сокращенно мышц сердца и как следствие — прекращение его деятельности, паралич дыхательных путей, а также изменение состава крови. Чем большое время проходит ток через тело, тем тяжелее последствия.

Изложенное относится к постоянному и переменному току промышленной частоты (f — 50Гц). Токи высокой частоты (f >10000Гц) текут по поверхности тела человека, а поэтому менее опасны. Хотя они и но могут привести к смертельному исходу, все же могут вызвать сильные ожоги.

В соответствии с изложенным можно сформулировать следующие правила по технике безопасности при выполнении радиомонтажных работ:

Радиомонтажник должен пользоваться только исправным инструментом. Каждый инструмент на рабочем место монтажника должен иметь свое определенное место.

Паяльник необходимо класть па подставку, расположенную в определенном месте на столе.

Степень нагретости паяльника определять на припое, а не на ощупь.

При паянии навесных деталей следует придерживать их пинцетом (плоскогубцами), а но пальцами.

Очищать паяльник от излишнего припоя необходимо путем прикосновения его рабочей поверхностью к припою, а не встряхиванием.

О включении высокого напряжения должна быть сигнализация в поле зрения монтажника.

Наличие напряжения определять с помощью приборов. Не допускается определение наощунь.

Нельзя блокировочные контакты аппаратуры замыкать проволокой или другими посторонними предметами; нельзя работать при неисправной блокировке.

Открытые токонесущие провода должны быть хорошо видны.

Не оставлять под напряжением открытый монтаж больше того времени, которое необходимо для наладки или регулировки; уходя d рабочего места или отходя от него, необходимо выключать напряжение.

Следить за исправностью заземления.

Не выполнять монтажных работ (пайки) в аппаратуре под напряжением.

При регулировке аппаратуры под током не следует касаться второй рукой металлических частей, так как это может привести к двухполюсному замыканию, наиболее опасному для организма человека.

14. При работе с генераторами сверхвысоких частот запрещается: осматривать открытые концы волноводов, облучатели и отражатели антенн, соединения волноводных трактов и другие источники излучения энергии сверхвысоких частот при включенных передатчиках;

включать передающую аппаратуру при снятых кожухах, открытых дверцах, снятых или незакрепленных экранах;

выполнять работы на антенно-волноводных и антенно-фидерных устройствах при включенных передатчиках.

15. Следует держать руки сухими, под ногами и сту- лом иметь резиновый коврик.

16. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего.

17. По окончании работ необходимо выключить паяльник и обесточить сеть. 1

Оказание первой помощи. Для оказания своевременной и эффективной помощи пострадавшему каждый работник радиомонтажного цеха должен знать: где находится аптечка, каким образом выключается напряжение централизованного источника писания током рабочих мест, как проводится искусственное дыхание, порядок вызова медицинского персонала и, наконец, должен знать технику безопасности. Первую помощь пострадавшему необходимо подавать без промедления и без проявления растерянности.

Первая помощь при механических травмах заключается в остановке кровотечения и наложении дезинфицирующей повязки.

Первая помощь при термических ожогах первой степени (наличие легкого покраснения, кожный покров цел) заключается в том, что для уменьшения боли делают примочки из раствора питьевой соды (две чайные ложки на стакан воды) или из спирта.

При ожогах второй степени (появление пузырей) необходимо применять примочки из 5%-ного раствора марганцевокислого калия и дезинфицирующую повязку. Нельзя вскрывать пузыри, отдирать приставшие вещества или кусочки материи.

При ожогах третьей степени (разрушение кожи — обугливание) до прихода врача следует осторожно наложить повязку, смоченную в слабом растворе марганцевокислого калия.

Помощь при поражении электрическим током. Если пострадавший находится под напряжением, то прежде всего необходимо его быстро освободить. Всякое промедление опасно для жизни пострадавшего. При этом касаться тела пострадавшего опасно для жизни, так как можно попасть под напряжение самому. Лучше всего сначала выключить напряжение. Если этого сделать быстро невозможно, то пострадавшего необходимо освободить от токонесущих проводов при помощи сухой одежды, сухой веревки, доски, резиновых перчаток и т. д. Рекомендуется действовать только одной рукой.

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать скорую помощь.

Если пострадавший после освобождения от действия тока находится в сознании, но до этого был в обмороке или продолжительное время находился под током, то его необходимо быстро доставить к врачу. При наличии у пострадавшего дыхания и пульса его следует тепло укрыть и ждать прибытия врача.

Если у пострадавшего прекращено дыхание и сердцебиение (отсутствует пульс), то необходимо поочередно проводить искусственное дыхание и закрытый массаж сердца до появления самостоятельного дыхания и работы сердца у пострадавшего.

Противопожарные мероприятия. При плохом состоянии электропроводки, паяльника и радиоаппаратуры, а также неправильной эксплуатации ее может возникнуть короткое замыкание и пожар.

Для предотвращения пожара необходимо соблюдать следующие правила. Возле электропроводки но должно быть легковоспламеняющихся материалов. После окончания работ все приборы необходимо отключить от сети и аккумуляторов и все рубильники выключить. Крышки аккумуляторов необходимо закрыть. Нельзя оставлять горячий паяльник, пользоваться нестандартными предохранителями. Одежду и другие предметы нельзя вешать на выключатели, штепсельные розетки, рубильники, изолирующие ролики и T. д. Нельзя обертывать электролампы бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами.

На рабочем месте монтажника и вблизи от него необходимо осторожно обращаться с огнем ввиду наличия огнеопасных жидкостей. Курить на рабочем месте категорически воспрещается.

Каждый работник, заметивший огонь, должен принять меры к ликвидации его, одновременно с этим вызвать пожарную команду. Каждый работник должен знать, как вызывается местная н городская пожарные команды.

При загорании проводов прежде всего необходимо их обесточить, а затем уже тушить огонь. При тушении пожара необходимо принять все меры к спасению измерительных приборов, оборудования и готовой продукции.

• Здесь рассмотрены общие вопросы по технике безопасности. Каждое предприятие применительно к специфическим условиям составляет конкретные инструкции по технике безопасности, знание и выполнение которых обязательно для всех работников

части. При стопорении проволоку закручивают так, чтобы возникающее натяжение способствовало бы затяжке резьбового соединения. Для крепления металлических деталей винтами и гайками с резьбой диаметром от 3 до 12 мм применяются пружинные разрезные шайбы (рис. 49, д). Для крепления деталей из хрупких материалов (из керамики) винтами или гайками с диаметром резьбы от 2 до 8 мм применяют стопорные шайбы типа «звездочка» (рис. 49, е). Шестигранные головки винтов и гаек с диаметром от 6 мм и более стопорятся фигурной шайбой с отгибаемыми плоскостями (рис. 49, ж). В случаях больших диаметров резьбы, а также подвижные соединения (шарниры и др.) хрупких деталей стопорят контргайками (рис. 49, з). В соединениях, подвергаемых вибрациям с увеличенной частотой и амплитудой, применяются самоконтрящиеся пружинные гайки с диаметром от 3 до 24 мм (рис. 49, и). В гайке такого типа в верхней конической части имеются узкие прорези, позволяющие сжать ее в радиальном направлении после нарезки резьбы. После навинчивания такой гайки на болт деформированная коническая ее часть оказывает на резьбу сильное радиальное давление под действием упругой деформации. Вследствие резкого увеличения силы трения на поверхности резьбы затрудняется самоотвинчивание гайки.

Для предотвращения самоотвинчивания болтов и гаек с диаметром резьбы до 4 мм часто применяется нанесение закрепляющей краски (рис. 49, к). При обычных эксплуатационных условиях применяют краску на основании нитроклея (АК-20) и нитроэмали. В случае жестких эксплуатационных условий применяются краски на основе эпоксидной смолы или шпаклевки. При проверке затяжки винтовых соединений для стопорения и обозначения выполненного контроля наносится также закрепляющая краска.

Способы крепления радиодеталей. Способ крепления радиодеталей определяется их конструкцией, весом и условиями эксплуатации в аппаратуре.

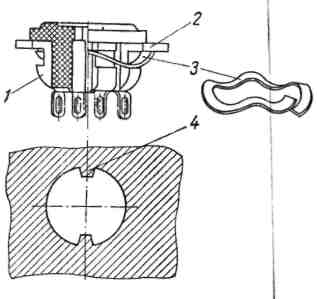

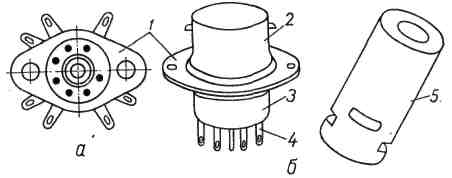

Крепление ламповых панелей. Для установки металлических и стеклянных ламп с октальным (восьмиштырьковым) цоколем и пальчиковых семи- и девятиштырьковых ламп, а также ламп с другой цоколевкой применяются пластмассовые и керамические панели. Тип и конструкция панели определяются способом крепления ее к шасси.

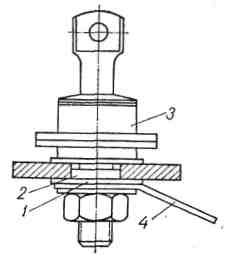

Л амповые

панели типа ПЛ-1к и ПЛ-1п крепят пру-жинящими

кольцами (рис. 50). Панели этого типа

предназначены для установки; их на шасси

толщиной 1,5— 2,5 мм.

Для того,

чтобы ламповая панель не проворачи-

амповые

панели типа ПЛ-1к и ПЛ-1п крепят пру-жинящими

кольцами (рис. 50). Панели этого типа

предназначены для установки; их на шасси

толщиной 1,5— 2,5 мм.

Для того,

чтобы ламповая панель не проворачи-

Рис. 50. Крепление

ламповой

панели с помощью

пружинящего

кольца:

1 —

ламповая панель; 2 — шасси; 3 -

пружинящее кольцо; 4

—

специ-альные

усики.

валась, на шасси делают специальные усики, вхо-дящие в панель. Ориентировку ламповой панели на шасси можно изменять на 90, 180 и 270°.

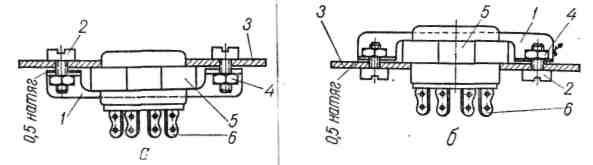

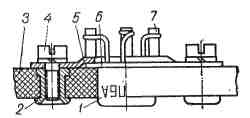

Ламповые панели типа ПЛ-2к и ПЛ-2п крепят к шасси специальным фланцем двумя винтами (рис. 51).

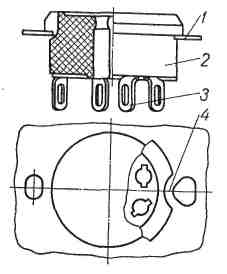

Ламповую панель типа ПЛ-Зп устанавливают на шасси толщиной 0,6 — 0,8 мм и крепят усиками, расположенными с двух сторон панели (рис. 52). Усики вдавливают в панель специальным ключом.

П анели

для семи- и дёвятиштырьковых пальчиковых

ламп крепят к шасси двумя винтами (рис.

53). Эти панели

анели

для семи- и дёвятиштырьковых пальчиковых

ламп крепят к шасси двумя винтами (рис.

53). Эти панели

Рис. 51. Крепление ламповой панели спомощью фланца:

а — снизу шасси; б — сверху шасси:

1 — фланец; 2 — винт; 3 — шасси;

4 — гайка; 5 — ламповая панель; 6, — контактный лепесток.

имеют экраны, предохраняющие лампы от действия внешних электрических полей, а также удерживающие лампы в контактных гнездах пан злей.

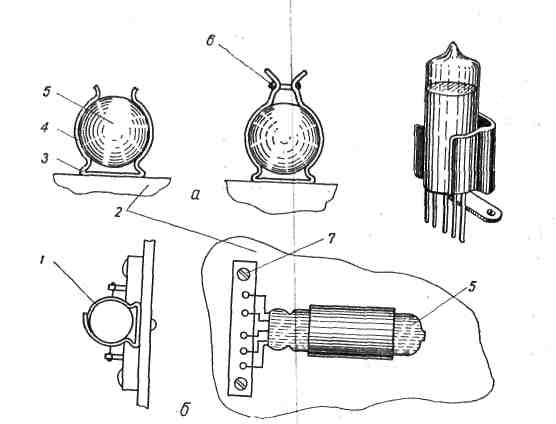

К репление

бесцокольных сверхминиатюрных ламп.

Бесцокольные

сверхминиатюрные лампы крепят

упругим металлическим

хомутиком-

репление

бесцокольных сверхминиатюрных ламп.

Бесцокольные

сверхминиатюрные лампы крепят

упругим металлическим

хомутиком-

Рис. 52. Крепление ламповой панели с помощью усиков:

1 — шасси; 2 — ламповая панель;

3 — кон-тактный лепесток; 4 — усик.

держателем или скобой-держателем, укрепляемым на шасси (рис. 54). Для большей надежности крепления лампы концы хомутика дополнительно стягивают проволочным кольцом или специальной

защелкой. Эти держатели устанавливают в горизонтальном или в вертикальном положении. Для улучшения теплоотдачи лампы необходимо обеспечить плотное крепление держателя к металлическому шасси. Кроме того, держатели выполняют функции экрана.

Выводы сверхминиатюрных ламп после закрепления укорачивают до необходимой длины и распаивают на контактной колодке (рис. 54,6).

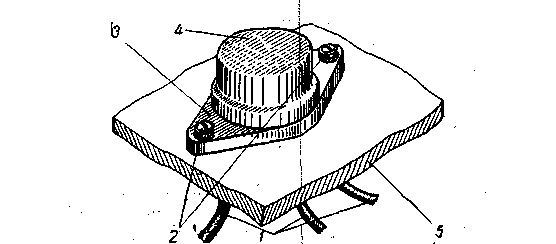

Крепление полупроводниковых приборов. Транзисторы средней и большой мощности

Рис. 53. Панели пальчиковых ламп с фланцем крепления:

а — керамическая; б — экранированная; 1 — фланец;

2 — армировка панели с замком для экрана, с помощью которой панель крепится к шасси;

3 — ламповая панель;4 — контактный лепесток; 5 — экран;

(например, типа П4, П201—П203 и др.) необходимо крепить так, чтобы была хорошая теплоотдача от корпуса прибора к шасси. В противном случае возможен выход из строя транзисторов по причине перегрева перехода.

Рис. 54. Закрепление бесцокольных сверхминиатюр-ных ламп:

а — хомутиком-держателем; б—скобой-держателем; 1 — скоба-держатель; 2 — шасси; 3 — основание хомутика-держателя; 4 — хомутик-держатель; 5 — миниатюрная лампа; 6 — прово-лочное кольцо;7 —контактная колодка.

Рис.55 Закрепление плоскостного транзистора с помощью фланца:

1 — выводы транзистора; 2 —винты; 3 — фланец транзистрра; 4 — корпус транзистора; 5 — шасси.

Рис. 56. Закрепление

транзистора

на радиаторе:

1

—

транзистор; г — радиатор.

Транзисторы средней и большой мощности устанавливаются непосредственно на металлическом шасси. Крепление прибора с фланцем непосредственно к шасси представ-

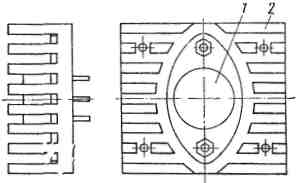

лено на рис. 55. В тех случаях, когда теплоотдача полупроводникового прибора при закреплении его непосредственно на шасси оказывается недостаточной, его устанавливают на радиаторе (рис. 56). Это относится также и к закреплению мощных полупроводниковых диодов, например, типаД202—Д205, Д214-Д215 (рис. 57). Ма-

Рис.

57. Закрепление

мощного

полупроводникового диода:

1

—

изоляционная шайба из слюды;

2

— центрирующая изоляционная

втулка; 3

—

корпус

диода;

4

—

контактный

лепесток.

ломощные диоды крепятся навесным способом.

При определении способа крепления маломощных транзисторов типа П13-П15 и им подобных необходимо

1.В транзисторах этого типа база соединена с корпусом, но, если согласно схеме она не должна соединяться с шасси, то прибор необходимо крепить на изоляционной плате. При невыполнении этого требования базовый вывод окажется замкнутым на шасси.

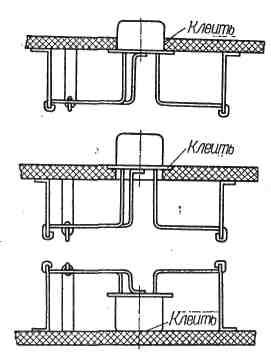

2.При изгибе выводов возможно нарушение герметизации транзистора. Для предотвращения выхода из строя транзистора по этой причине перемещение корпуса относительно выводов должно быть исключено. Руководствуясь этим, в аппаратуре, подверженной действию ударов и вибраций, корпуса транзисторов закрепляются накидным кольцом (рис. 58) или приклеиваются

клеем БФ-4 к монтажной плате одним из способов, приведенных на рис. 59.

Рис. 58. Закрепление

транзистора накидным кольцом:

1

—

корпус транзистора; 2—за-прессованная

гайка;

3—плата;

4

—

винт; 5— накидное кольцо;

6

—

фланец транзистора; 7—

контактный лепесток.

3. Длина выводов от корпуса до места пайки должна быть не менее величины, указанной в технических условиях на прибор. В противном случае вследствие перегрева при пайке возможны выходы транзистора из строя.

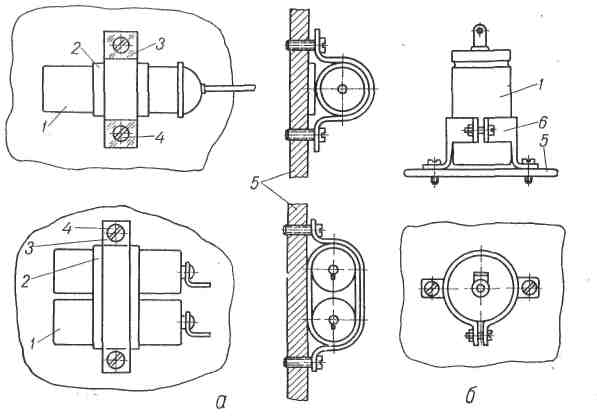

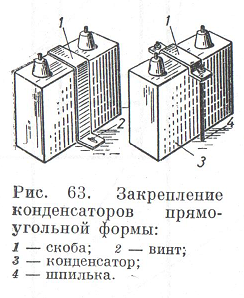

Конденсаторы больших габаритных размеров крепятся к шасси специально предусмотренными на их корпусе устройствами (фланцами,лапками)или специальными крепежными деталями. Примеры крепления конденсаторов к корпусу крепежными деталями показаны на рис. 60—63. При креплении специальными крепежными деталями следует помнить, что корпусы конденсаторов часто изготовляются из алюминия малой толщины. При неосторожном креплении может быть создано большое удельное давление на корпус, при котором он деформируется и конденсатор выходит из строя.

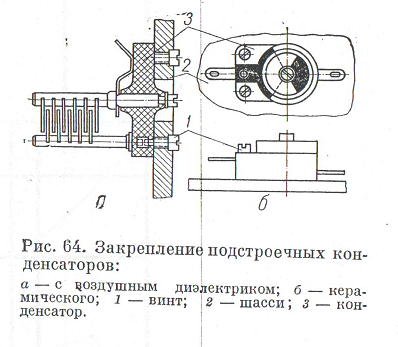

Подстроечные конденсаторы керамические и с воздушным диэлектриком крепят к корпусу винтами (рис. 64). Конденсаторы переменной емкости крепят к корпусу специально предусмотренными конструктивными устройствами для устранения микрофонного эффекта. Блоки переменных конденсаторов радиоприемных устройств устанавливают на амортизаторах,.

Рис.

59. Закрепление маломощных

транзисторов.

Рис 60. Закрепление Рис. 61. Закрепление кон- конденсатора цилиндрической денсаторов цилиндрической

формы хомутиком: формы скобой:

1-хомутик, 2-прокладка, 1-контактный вывод, 2-скоба,

3-корпус конденсатора 3-прокладка,

4-контактный вывод 4-корпус конденсатора

а — скобой- б — хомутиком; 1 — конденсатор; 2 — прокладка;

3 — скоба; 4 — винт; 5 — шасси; 6 — хомутик

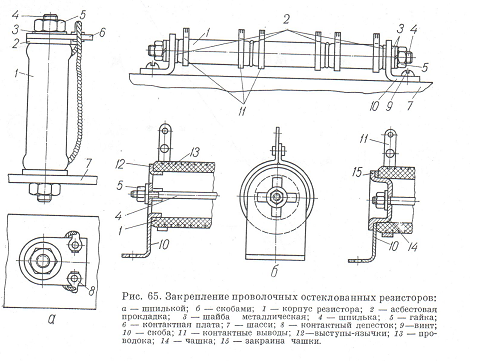

Прополочные остеклованные резисторы с трубчатым керамическим основанием типа ПЭ и ПЭВ крепят на стержне-шпильке, установленной на шасси (рис. 65, а) или на скобах (рис. 65, б).

Для устранения местных перенапряжений в местах соприкосновения керамических деталей между |собой или с металлом прокладывают шайбы из мягкого диэлектрика. Возле резисторов с мягкими выводами устанавливают контактную плату, к лепесткам которой припаивают выводы резистора и монтажные элементы.

Столбы селеновых выпрямителей крепят на шпильках, установленных на специальных стойках (рис. 66). В стойках в местах закрепления шпилек имеются: прорези; что дает возможность быстро менять вышедшие из строя столбы.

Переключатели, колодки штепсельных разъемов, электромагнитные реле, потенциометры и другие детали закрепляют на шасси преимущественно резьбовыми парами.

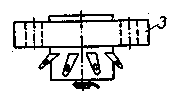

Длинные монтажные проводники и жгуты монтажных проводов закрепляют к шасси скобами или хомутиками с прокладками из электрокартона

Специальные крепежные решали. Когда элементы радиоаппаратуры не имеют устройств для закрепления

применяются специальные крепежные детали, К ним относятся различные скобы, хомутики, стойки.Фор

ма скоб определяется формой и количеством закрепляемых деталей. Под скобы и хомутики, как

правило, подкладывают прокладки из электрокартона или лакоткани. При использовании таких прокладок

улучшается надежность крепления и предохраняется закрепляемая деталь от повреждений. Для закрепления

деталей на определенном расстоянии от поверхности шасси применяются различной формы стойки (рис. 67).

При необходимости образования монтажных соединений из выводов навесных деталей и концов монтажных

проводов у ламповых панелей и узлов применяются опорные точки (стойки) различных конструкций.

Такие стойки могут иметь от одного до шести монтажных лепестков (рнс. 68). Крепятся опорные стойки к

шасси запресованными в их тело гайками или специальными крепежными уголками. Для закрепления

навесных деталей применяются различной конструкции расшивочные (монтажные)

планки и платы (тис. 69), способствующие облегчению и ускорению монтажа радиоаппаратуры.

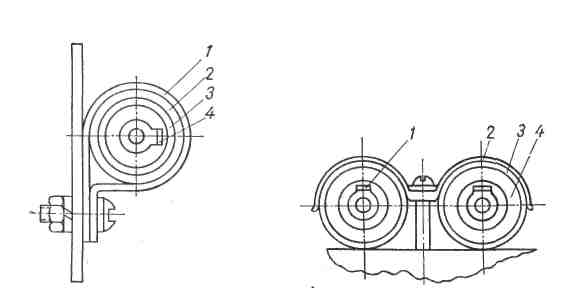

Амортизаторы. Основным способом защиты радиоаппаратуры от внешних механических воздействий

является амортизация ее элементов, узлов и блоков. В блоках, содержащих относительно небольшое

количество элементов, нуждающихся в защите, целесообразно амортизировать только эти элементы

или узлы, содержащие их. В случае большого количества элементов, нуждающихся в защите от

механических воздействий, амортизируют блоки в целом. Иногда необходима одновременная амор

тизация блоков и отдельных узлов. В конструкцию аппаратуры вводят амортизаторы в тех случаях,

когда перегрузки при вибрациях! и ударах превышают значения, допустимые для узлов! и блоков.

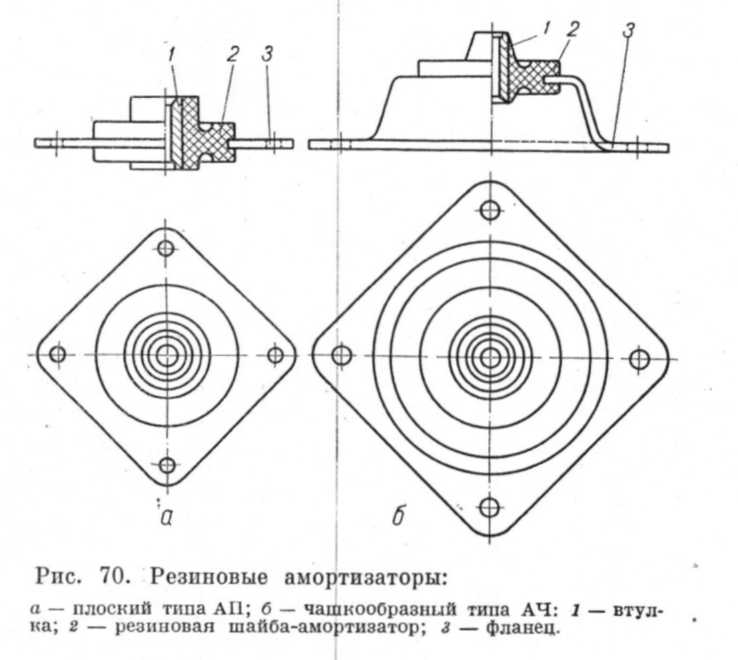

Наиболее широко применяются в радиоаппаратуре приборные амортизаторы. На рис. 70, а

представлен резиновый плоский амортизатор типа АП. Упругим элементом в этом амортизаторе

служит резиновая шайба 2 специальной формы, которая соединяется с металлической втулкой и

пластиной 3 вулканизацией резины. Амортизаторы этого типа изготовляются нескольких размеров,

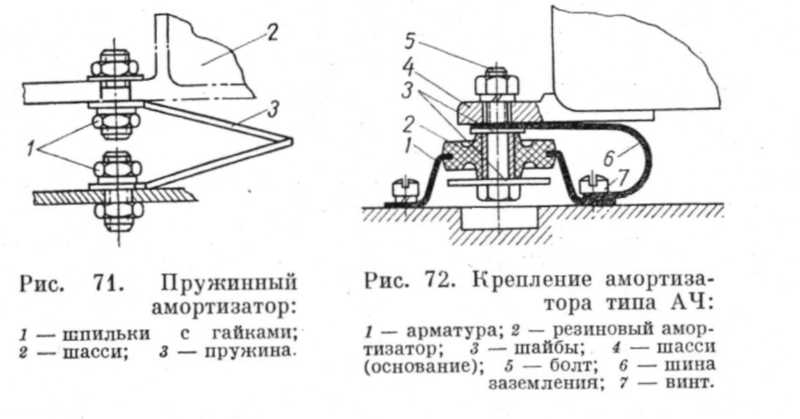

рассчитанных па нагрузки от 0,45 до 15,75 кГ. В изображенном на рис. 71 амортизаторе в качестве

упругого элемента ипользуется металлическая пружина 3. На рис. 70, б представлен чашеобразный

резиновый амортизатор типа АЧ. Конструкция крепления аппаратуры на амортизаторе этого типа

приведена на рис. 72.Различные подводки к блоку увеличивают жесткость системы амортизации и

существенно нарушают ее. Чтобы избежать этого, применяют эластичные подводки из мягких

кабелей, жгутов из проводов, гибких шлангов, гибких волноводных звеньев и т. д.

Главаvii

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ РАДИОАППАРАТУРЫ

20. Требования, предъявляемые к электрическому монтажу радиоаппаратуры

Электрический монтаж делится на внутри- и междублочный. Внутриблочный монтаж представляет

собой совокупность операций по соединению монтажными проводами контактных выводов деталей и

узлов функционального блока или узла в соответствии с его принципиальной и монтажной схемами.

Междублочный монтаж заключается в осуществлении электрической связи между отдельными

функциональными блоками системы с помощью соединительных кабелей. Электрический монтаж является

наиболее трудоемким этапом производства радиоаппаратуры. Качеством выполненного электрического

монтажа определяются характеристики, параметры и надежность смонтированного устройства. Поэтому его

необходимо выполнить.

нять при строгом удовлетворении требованиям, предъявляемым к нему и соблюдении установленного технологического процесса производства.

Требования, обеспечивающие механическую прочность монтажа.

Монтаж получается механически прочным при выполнении следующих требований:

1. Механическая прочности жил монтажных проводов и кабелей после зачистки их концов не должна уменьшаться.

2. Провода между собой и с выводами навесных радиодеталей следует соединять только при помощи контактных лепестков выводов деталей, монтажных планок и опорных точек (стоек). Перед пайкой концы монтажных проводов и выводы навесных деталей закрепляют к контактным лепесткам. Пайка впритык или внахлестку недопустима. Допускается заделка конца провода сечением более 0,35 мм2 в лепесток с выводом его через отверстие без отгиба. При этом провод должен выступать из отверстия на величину своего диаметра и плотно прилегать к лепестку. В отдельных случаях можно крепить малогабаритные конденсаторы и резисторы к выводам других более крупных деталей.

3. Монтажные провода и жгуты с контактными лепестками необходимо соединять; без натяжения проводов с учетом запаса длины (20—25 мм) для 1—2 повторных зачисток и соединений. Прохода, подключенные к подвижным (поворачивающимся) элементам, должны иметь запас по длине для 2—3 повторных паек.

4. Длинные монтажные провода и жгуты прикрепляют к шасси или корпусу через каждые 100—300 мм длины в зависимости от диаметра жгута или провода.

5. Монтажные провода должны быть сплошными. Сращивание проводов путем скрутки и последующей пайки не допускается. Минимальный радиус изгиба провода должен быть не менее удвоенной величины его наружного диаметра.

6. Концы монтажных проводов с многопроволочными жилами любого сечения и однопроволочными жилами диаметром более 2,26 мм и менее 0,67 мм, закрепляемые с помощью зажимных контактов, должны быть заделаны в контактные наконечники. Между наконечником монтажного провода (жилы кабеля) и изолирующей платой, а также под крепящей гайкой или головкой винта зажимного контакта следует проложить шайбы. Под один зажимный контакт можно подключать не более трех проводников, заделанных в наконечники. Провода при этом не должны накладываться друг на друга.

7. Не допускается применять жесткие провода для соединения между лепестками деталей, имеющих взаимное перемещение при вибрации и тряске, а также между плавающими контактными лепестками (лепестки панелей пальчиковых ламп и др.). Сплошная опайка гибких перемычек (по всей их длине) на лепестках панелей пальчиковых ламп не допускается. Разрешается монтаж жестких проводов на лепестках панелей пальчиковых ламп со вставленными шаблонами (имитаторами ламп).

8. К контактным лепесткам герметизированных выводов можно подключать не более двух проводов общим сечением менее 1 ммг на расстоянии не ближе 5 мм от места выхода вывода из корпуса или изолятора.

9. Жесткие выводы радиодеталей, заделанные в стекло, керамику и т. п., в процессе монтажа нельзя отгибать.

10. Два или более монтажных провода (в том числе экранированных), пролегающие совместно, должны быть увязаны в жгут. Перед каждым ответвлением проводов от жгута необходимо сделать петлю вязки.

11. Выводы навесных радиодеталей на контактных лепестках следует закреплять без натяжения путем придания выводам небольшого изгиба. Радиус изгиба выводов должен быть не меньше удвоенной величины их диаметра (толщины). Резкие изгибы выводов и изгибы вровень с корпусом детали не допускаются. Минимальное расстояние от корпуса до изгиба вывода — 2 мм.

12. Выводы полупроводниковых приборов можно изгибать на расстоянии не менее 10 мм от их корпуса.

13. Монтажные провода не должны касаться подвижных частей устройства. Наименьший зазор — 5 мм.

14. Припой должен покрывать паяное соединение вокруг сплошным тонким слоем; контур припаянных проводников, по которому можно судить о правильности их закрепления, должен быть виден.

15. Дополнительная обработка паек режущим инструментом воспрещается.

16. Голые провода, применяемые при монтаже, должны иметь антикоррозийное покрытие. Для пайки можно применять только бескислотные флюсы.

Требования, обеспечив мощие электрическую прочность монтажа.

Электрическую прочность монтажа достигают, выполняя такие требования:

1. Места среза наружной текстильной оплетки проводов и кабелей для предохранения от разлохмачивания и сползания должны быть заделаны.

2. Расстояние от монтажного соединения до изоляции монтажного провода должно быть 0,5—2 мм.

3. Заделку экранирующей оплетки монтажных проводов и подпайку к ней заземляющих выводов необходимо производить без повреждения (прожога) изоляции проводов.

4. Край экранирующей оплетки провода должен отстоять от места среза изоляции на 20—25 мм при напряжении до 3000В и на 40 мм при напряжении свыше 3000В. Участок изоляции между экранирующей оболочкой и центральной жилой коаксиального кабеля при напряжении менее 3000 в должен равняться 20—25 мм. Во всех других случаях это расстояние оговаривается в технической документации.

5. Наименьшие допустимые расстояния между голыми проводами и шасси зависят от рабочих напряжений так:

Напряжение, В . . До 127 220 380 500

Наименьшее

допустимое расстояние, мм . . . . 3 5 7 9

Наименьшие допустимые расстояния особо оговариваются в технологических картах.

6. Монтажные соединения длиной до 30мм можно выполнить голым медным проводом по кратчайшему расстоянию между лепестками (без провисания).

7. Перемычки из голого провода длиной менее 30мм, выводы навесных радио, провода необходимо из ками (хлорвиниловыми, линоксиновыми) только в случаях возможного замыкания их между собой или с соседними токонесущими поверхностями. Это особо оговаривается в технологических картах. Кроме того на выводы деталей следует одеть изолирующие трубки, если расстояние между ними и другими токонесущими поверхностями менее 3 мм. Заземляющие перемычки и провода можно выполнять голым проводом.

На концы проводов всех марок, которые заканчиваются контактными наконечниками или подходят к штепсельным разъемам, необходимо одеть изолирующие трубки длиной 12—14 мм. Чтобы изолирующие трубки не перемещались по проводу, до одевания их концы проводов покрывают нитролаком.

8. В случае применения для монтажа голых медных проводов на них следует одеть изолирующие трубки (линоксиновые или хлорвиниловые).

9. При прохождении изолированных проводов и жгутов через металлические стенки (экраны, шасси и др.) в местах прохода необходимо устанавливать изоляционные втулки.

Под скобы крепления жгутов и одиночных монтажных проводов следует подкладывать прокладки из пресшпана или лакоткани. Монтажные провода и кабели нельзя располагать на кромках и ребрах шасси узлов и блоков.

10. Изоляция проводов не должна иметь повреждения. Восстановление изоляции при помощи изолирующей ленты или лака не допускается.

11. Навесные детали необходимо удалять друг от друга, токонесущих поверхностей и корпуса на расстояние не меньше 2 мм. Если предусмотрено покрытие монтажа влагостойким лаком, это расстояние можно уменьшить до 1 мм. Когда навесные элементы не имеют лакокрасочных покрытий, расстояние между ними, а также между ними, шасси и другими токонесущими поверхностями выдерживается не менее 3 мм.

12. Изоляция проводов не должна касаться неизолированных элементов монтажа (жил проводов, контактных лепестков и пр.), находящихся под напряжением относительно корпуса.

13. Нагревающиеся провода должны иметь теплостойкую изоляцию. Расстояние между проводами и сильно нагревающимися элементами, а также теплостойкость изоляции проводов следует выбирать в зависимости от температуры нагрева элементов.

14. Законченный электрический монтаж необходимо тщательно выпрямить и очистить от остатков монтажных материалов и пыли.

15. Для повышения электрической прочности монтаж после электрической регулировки изделия рекомендуется покрывать электроизоляционным влагозащитным лаком.

Требования, обеспечивающие простоту и удобство монтажа в производстве и эксплуатации.

Простоту и удобство монтажа получают при выполнении следующих требований:

1. Монтаж необходимо разделять на узловой и блочный.

2. Вязку проводов в жгуты следует производить на специальных шаблонах.

3. К одному контактному лепестку можно подключать не более двух, а в некоторых случаях и трех проводов, в том числе и выводов навесных радиодеталей.

4. Навесные радиодетали необходимо размещать так, чтобы маркировочные знаки были хорошо видны, а при монтаже на расшивочных платах — обращены в одну и ту же сторону.

5. Монтажные провода, жгуты и навесные радиодетали не должны по возможности заслонять маркировочные знаки.