- •Оглавление

- •Список основных сокращений

- •Введение

- •Глава 1. Структура и функции системы иммунитета

- •Виды иммунитета

- •Цитокины и интерлейкины

- •Поверхностные лейкоцитарные антигены и рецепторы

- •Гуморальные факторы врожденного иммунитета

- •Клетки естественного врожденного иммунитета

- •Лимфоидная система

- •Иммуноглобулины и антитела

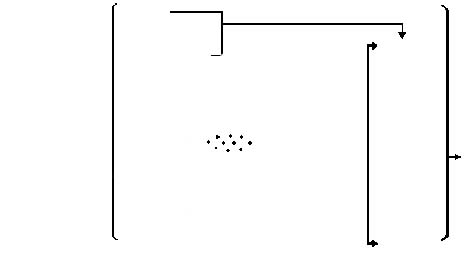

- •Р ис. 1.3. Этапы развития клеток, принимающих участие в иммунном ответе

- •Глава 2. Антигены. Динамика иммунного ответа Антигены

- •Динамика иммунного ответа

- •Глава 3. Иммунитет и инфекции

- •Противобактериальный иммунитет

- •Противовирусный иммунитет

- •Противопаразитарный и противогрибковый иммунитет

- •Глава 4. Виды иммунопатологии

- •Иммунодефицитные болезни

- •Аллергия и аутоиммунные заболевания

- •I тип реакций. Анафилактические реакции (реагиновые, IgE- зависимые).

- •Анафилактический шок, приступ бронхиальной астмы, ринит, отек Квинке, крапивница Эозинофилы

- •II тип. Цитотоксические реакции.

- •III тип. Иммунокомплексные реакции.

- •Трансплантационный иммунитет

- •Противоопухолевый иммунитет

- •Глава 5. Иммунодиагностика. Оценка иммунного статуса

- •Специфические показатели иммунного статуса

- •Оценка реакции

- •Глава 6. Иммунотерапия и иммунопрофилактика

- •Противоинфекционные вакцины

- •Серотерапия. Иммунные антисыворотки и иммуноглобулины

- •IV. Природные, синтетические, генно-инженерные препараты:

- •Литература

- •Основы ИммуноЛогии Учебное пособие

- •210602, Витебск, пр. Фрунзе, 27

I тип реакций. Анафилактические реакции (реагиновые, IgE- зависимые).

У здорового человека в сыворотке крови содержится от 0 до 100 кЕ/л IgE. При аллергических реакциях и гельминтозах количество общего IgE в сыворотке крови обычно увеличивается. Однако более 90% синтезированного в организме IgE секретируется через эпителий слизистых оболочек и удаляется со слизью. Возможно он участвует в защите слизистых оболочек от инфекций. При глистных инвазиях его количество резко увеличивается (до 1000 кЕ/л).

Антитела этого класса против различных аллергенов участвуют в аллергических реакциях. Их выявление имеет диагностическое значение.

Продукция IgE регулируется разными цитокинами: ИЛ-4, ИЛ-25 и ИЛ-10, выделяемые Тх 2-го типа, стимулируют, а гамма-интерферон и ИЛ-2, секретируемые Тх 1-го типа, угнетают его синтез.

На этапе сенсибилизации под влиянием аллергена образуются IgE-антитела, которые связываются высокоаффинными Fce-RI рецепторами мембран базофилов (рис. 4.2).

лейкотриены

ЭХФ ИЛ-5

ТАФ

Основной

белок Простагландины Лейкотриены

Тромбоксан

А Цитокины

Гистамин

Ферменты

гранул

Сокращение

гладкой мускулатуры, бронхоспазм,

увеличение

сосудистой

проницае-мости, отек

Эозинофилы

Тромбоциты

Нейтрофилы

Тромбоциты![]()

Анафилактический шок, приступ бронхиальной астмы, ринит, отек Квинке, крапивница Эозинофилы

НХФ,

ИЛ-4,6,8

ПАФ

простагландины

Нейтрофилы

Базофил с антителами ХФ

– эозинофильный хемотаксический фактор;

ТАФ – тромбоцит-активирующий фактор; НХФ

– нейтрофил-активирующий фактор; ПАФ

– простагландинактивирующий фактор;

ИЛ-4, 5, 6, 8-интерлейкины.

ХФ

– эозинофильный хемотаксический фактор;

ТАФ – тромбоцит-активирующий фактор; НХФ

– нейтрофил-активирующий фактор; ПАФ

– простагландинактивирующий фактор;

ИЛ-4, 5, 6, 8-интерлейкины.

Рис. 4.2. Реагиновый тип аллергической реакции

Для активации рецептора и передачи сигнала внутрь клетки необходимо, чтобы минимум две молекулы IgE, ранее связавшиеся базофилами (тучными клетками), фиксировали своими Fab-фрагментами два эпитопа (детерминанты) аллергена. Это обычно происходит при повторном его попадании в организм (иммунологическая, специфическая стадия реакции). Такое взаимодействие аллергена и IgE-антител индуцирует трансмембранный сигнал, который уже в течение минуты активирует базофил.

Когда наступает патохимическая, медиаторная стадия, гранулы базофила передвигаются по направлению к периферии клетки и покидают ее через поры мембраны. Процесс дегрануляции не сопровождается разрушением мембраны и базофил сохраняет свою жизнеспособность. Из гранул базофила освобождаются гистамин, лейкотриены, триптаза, тромбоцитактивирующий фактор, серотонин, факторы хемотаксиса эозинофилов и нейтрофилов, группа интерлейкинов (ИЛ-4, 5, 6, 8), вовлекающих другие лейкоциты. Эти клетки, в свою очередь, выделяют вторичные медиаторы (поздняя фаза реакции). Выделившиеся медиаторы приводят к сокращению гладкой мускулатуры, усилению секреции бронхиальной слизи, увеличению сосудистой проницаемости (патофизиологическая стадия). Реакция заканчивается стадией клинических проявлений.

Поздняя фаза этой аллергической реакции (через 4 – 12 часов) характеризуется вовлечением в процессе эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов. Причем важным этапом является их прилипание к эндотелию и экзоваскулярная миграция. Этому предшествует усиление экспрессии молекул адгезии на лейкоцитах и эндотелии (молекул ICAM-1 и ICAM-2, CD11/CD18, E-селектина и др.).

Хотя IgE- механизм развития атопических реакций считается основным, возможно участие в нем антител класса IgG, особенно IgG4 субкласса.

Клиническая картина реакции I типа может выражаться в виде анафилактического шока, приступа бронхиальной астмы, ринита, конъюнктивита, крапивницы и др.

Наиболее быстрая реакция – анафилактический шок, который на укусы насекомых или инъекции лекарств-аллергенов развивается в течение нескольких секунд. Ведущим клиническим синдромом является падение артериального давления (коллапс).