- •Главы из книги

- •Введение

- •Введение

- •1. Портрет подростка. Середина II века

- •I. Богоматерь Владимирская. Начало XII века

- •2. Фрагмент

- •I. Ян ван Эйк. Св. Варвара. 1437

- •Ян ван Эйк. Мужчина в красном тюрбане. 1433

- •Живопись итальянского возрождения

- •4. Леонардо да Винчи. Иоанн Креститель. Около 1513-1516

- •4. Микеланджело. Положение во гроб. Около 1506

- •VII живопись маньеризма

- •IX масляная живопись

- •10. Рентгенограмма фрагмента

- •XVI века

- •1. Тинторетто. Шествие ни Голгофу. 1566—1567

- •2. Веронезе. Оплакивание Христа. Между 1576 и 1582

- •3. Фрагмент

- •XI живопись итальянского

- •1. Караваджо. Юноши с лютней. Около 1595

- •2. Рентгенограмма фрагмента

4. Леонардо да Винчи. Иоанн Креститель. Около 1513-1516

В то время как многие итальянские живописцы конца XV — начала XVI столетия продолжали еще работать по принципам ранней итальянской живописи, высветляя зеленый подмалевок, Леонардо, развивая метол живописи, технически близкий фламандцам XV века, достигает при этом не свойственной северным мастерам, почти неуловимой передачи очертаний предметов или персонажей своих картин — приема, получившего, начиная с Леонардо, название «сфумато».

54

5. Леонардо да Винчи. Св. Иероним. 1480

Некоторое представление о процессе живописи Леонардо дают неоконченные картины мастера. На ранней стадии темно-коричневой прописи оставлена, например, картина с изображением св. Иеронима. Местами оставшаяся только в контурном рисунке, более проработанная в пейзаже и лишь кое-где тронутая цветной лессировкой, картина должна была быть моделирована затем полукроющими и лессировочными красками, сквозь которые легко бы просвечивал темный подмалевок, придавая живописи мягкость и воздушность. Однако первоначально, по-видимому, прозрачная темно-коричневая пропись, ложащаяся даже на освещенные участки, со временем стала глухой. Эта глухая чернота, присущая многим картинам Леонардо, в известной степени объясняется усиливающимся со временем просвечиванием первоначальной темной прописи.

55

Подражание Леонардо да Винчи, иногда дающее основание приписывать ему произведения его современников, в частности Больтраффио (ок. 1467- 1516), всегда ограничивалось лишь какой-либо одной из сторон его творчества, чаще всего — внешними признаками стиля, не находившими отражения в методе самой живописи. Так Больтраффио писал картины с использованием значительного слоя свинцовых белил и с гораздо меньшей прозрачностью красок, о чем свидетельствуют и рентгенограммы его произведений.

7. Фрагмент

56

При письме по темной прописи приходится следить за тем, чтобы мощно выступающая из нее ярко освещенная форма правильно «лепилась». Иногда этого трудно достичь одним слоем и тогда приходится, еще уплотняя слой, прописывать освещенные места. Поэтому толщина подмалевка может быть различна. Она зависит от фактуры и цвета грунта (или имприматуры), от индивидуальности творческого метода мастера. Очень важный момент в живописи подмалевка — формирование фактуры красочного слоя. Характер подмалевка может определяться желанием мастера сохранить следы работающей кисти, всю живописную кинетику или, напротив, в его намерения входит загладить, профлейцевать эти следы. В прописи, как вообще в лессировочной технике, мазок пластически не выражен. Кроме того, в светах и полутонах пропись закрывается плотными слоями подмалевка и лишь в тенях она может сохраниться в оконченной картине. В подмалевке, наоборот, мазок может быть отчетливо виден сквозь прозрачный слой завершающей лессировки. Более того, завершающий прозрачный слой подчас еще сильнее выделяет отдельные мазки, концентрируясь вокруг них. На бликах и в центре освещенной площади иногда требуется положить весьма плотный, пробеленный мазок; порой кисть, нанося телесного цвета слой, прорисовывает более светлым тоном морщины на лице и другие детали, которые затем усилит лессировка, причем лессирующая краска, чаще всего стекающая с выпуклых мазков, собирается в их основании, еще более подчеркивая каждую деталь.

Обработка корпусного слоя краски подмалевка отражает почерк художника. В зависимости от характера мазка, плотный подмалевок может быть живописным, с чрезвычайно развитыми, рельефными и темпераментными мазками, как в поздних картинах Рембрандта, или более сдер-

58

жанным, ретуширующим — с едва заметным мазком,— как в полотнах Пуссена, и, наконец, флейцованным, когда художник стремится уничтожить все следы от прикосновения кисти, как, например, у Рафаэля или Джулио Романо.

Пастозный слой может обладать всеми особенностями подмалевка, но быть сильно пробеленным и требовать сильной лессировки. Часто встречается и случай развитого, полноживописного подмалевка, когда на этой стадии картина приближается к законченности. В этом случае лессировка играет только ретуширующую роль или она может совсем быть опущена. Последней системой часто пользовался Франс Хальс. Вероятно, сложнейшая структура основного слоя картины Рембрандта «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» доставила художнику величайшее наслаждение при работе над этим замечательным полотном. Необходимо подойти вплотную к этому шедевру, рассмотреть чередующиеся напластования пастозных мазков и лессировок на освещенных местах лиц, фигур и предметов, чтобы получить полное представление о высочайшем мастерстве Рембрандта. Тогда восприятие на расстоянии картины в целом будет обогащено осознанием поражающе сложного, необычайно жизненного фактурного богатства.

Казалось бы, чем свободней живописный метод, тем он ближе и понятней современному художнику. И все же чудо живописности Рембрандта остается непостижимым. Можно ли скопировать такое полотно? Если современный живописец решится на такой подвиг, он предварительно должен постичь технику старых мастеров, потому что приемы даже позднего Рембрандта все еще базируются на обогащенном им опыте трехста-дийного метода.

Что еще характерно для живописи основного слоя? Для того чтобы представить себе все разнообразие живописных приемов старых мастеров, необходимо обратить особое внимание на способ, каким они создавали уже в подмалевке мягкий, обычно весьма совершенный переход к тени от светлой поверхности.

Легко представить себе, что при моделировании формы густой светлой краской переход от плотных светов к полутонам и теням может быть осуществлен с помощью двух различных приемов. Необычайно мягкий переход от света к тени, наблюдаемый в картинах старых мастеров, особенно в портретной живописи, может быть организован введением в светлый тон подмалевка незначительной доли темной краски, обычно холодной: ультрамарина, зеленой земли, а иногда же сиены жженой или натуральной, в зависимости от общей цветовой гаммы картины. Этого же эффекта можно достигнуть и путем постепенного утоньшения слоя той же краски, наносимой в полутени сквозным, сходящим на нет слоем благодаря ослабевающим и скользящим прикосновениям кисти. Разумеется, при каждом из этих методов переход от света к тени может быть еще уточнен с помощью множества мелких, ретуширующих мазков. Сквозной мазок мы обычно встречаем на картинах, написанных на крупнозернистом холсте или по шероховатому грунту, что было особенно характерно для венецианских живописцев, в частности для Тициана, Веро-

59

незе и Тинторетто. При этом мягкая кисть с остатками основного тона, проложенного на всей площади «света», скользит по мелким неровностям грунта, оставляя следы светлой краски на мельчайших возвышениях, между которыми виден слой более темной прописи или имприма-туры. Так создается тончайший сквозной слой — сходящий на нет переход от света к тени. Не будем, однако, смешивать его с лессировкой: здесь мы имеем дело не с прозрачной краской, а только с прерывающимся слоем, который в мельчайших точках остается, в сущности, кроющим. (В сквозном мазке есть нечто общее с методом работы «сухой кистью», хотя в противоположность сквозному мазку при работе сухой кистью на неровности основания накладываются темные точки, благодаря чему и достигается необходимая оттушевка формы.)

Говоря о сквозном мазке, прежде всего надо отметить сравнительную легкость наложения жидкой краски на ровный грунт и, наоборот, затруднительность работы густой пастой по шероховатому основанию. Легкость и свобода мазка в первом случае может быть усилена, если предварительно протереть поверхность картины растворителем. В похожих условиях, например, развивался живописно-штриховой свободный почерк, свойственный фреске, или свободно-живописная манера, встречающаяся в современной темпере. Наоборот, при пастозной краске и шероховатом грунте, что особенно было свойственно венецианцам, плотный и четко ограниченный мазок затруднен. При еще более неровном основании плотное наложение невозможно даже при очень сильном нажиме кисти, и мы неизбежно встречаемся с появлением сквозного мазка. Твердая щетинная кисть при сильном нажиме реже дает такой результат, тогда как мягкая, хорьковая или колонковая, кисть при достаточно вязкой краске и при свойственным старым мастерам разнообразно скользящим движениям дает сквозной мазок как естественный результат. При этом краска накладывается прерывающимся слоем на возвышения неровного основания или подмалевка, и в ее разрывах проглядывает грунт, имприматура или нижележащий слой краски.

В лессировке прозрачная цветная пленка ложится почти всегда поверх более светлого подмалевка. Наоборот, сквозной мазок, как правило, наносили поверх более темного слоя. Момент рассеяния света, обусловливающий видимость изображения, имеет место под лессировкой, в глубине подстилающего более светлого слоя. При сквозном мазке мы вообще не имеем дела с прозрачной краской, а лишь с раздробленным слоем плотной и непрозрачной пасты. Светорассеяние здесь происходит главным образом на поверхности красочного слоя, чем и подчеркивается как бы мерцающая матовость, свойственная сквозному слою, если он не перекрыт лаком или лессировкой.

В зависимости от того, положен сквозной мазок темной краской по светлому подмалевку или, наоборот, светлой краской по темному слою, впечатление резко меняется. У старых мастеров мазок первого типа, ассоциирующийся с фактурой рисунка, мог возникнуть случайно и никогда не носил характера намеренного приема. Поэтому завершающая живописно-штриховая проработка темным тоном старыми мастерами, как

60

правило, выполнялась лессировкой или, в крайнем случае, полупрозрачной, но жидкой краской.

Сквозной мазок — светлый поверх темного слоя — производит совсем другое впечатление: он подчеркивает не только характер фактуры, но, что особенно важно, и ее глубину, так как глубина темных промежутков между светлыми частицами краски в этом случае увеличивается. Происходит не только наслоение краски на неровностях фактуры и увеличение ее шероховатости, но в еще большей степени вырастает впечатление этой шероховатости от оптического эффекта. Взгляд невольно уходит в глубину материала, отмечая акцентированные светлой краской его неровности. Выразительность фактуры усиливается, возрастает убедительность, наглядность структуры, вещественности, физического ощущения фактурного слоя.

Этому впечатлению содействует также, как мы увидим, прием втертой лессировки, естественно возникающий при тех же условиях, которые стимулируют сквозной мазок, то есть при шероховатом грунте или подмалевке.

Обратимся теперь к третьей стадии — лессировке. Художник невольно столкнулся не только с прозрачностью красок, но и с самим принципом лессировки еще в глубокой древности, когда в качестве связующего вещества стали употреблять масла и лаки, дающие при отвердевании гладкую, блестящую поверхность.

Мы вправе различить три главные задачи лессировки, а следовательно, и три ее основных вида. Назовем их так: лессировка тонирующая, моделирующая и ретуширующая. В каких случаях уместно применить каждую из них?

Если пропись была сильно протемнена, а в подцвеченном белильном подмалевке создан преувеличенно резкий объем и рельеф, тогда необходим ровный слой тонирующей лессировки. Этим приемом легко может быть достигнуто усиление и оживление цвета слабоокрашенных участков живописи, а вместе с тем и смягчение чрезмерно подчеркнутой лепки, выпуклости формы. Тонирующая лессировка обычно обогащает цвет, чаще всего — утепляя его, смягчает контрасты светотени, насыщает цветом света и только чуть-чуть подкрашивает теневые места. Представим себе другой случай. Пропись была ослабленной, а подмалевок не создал вполне убедительного рельефа формы. Тогда лессировка призвана усилить объем. Однако этого нельзя достигнуть нанесением ровного слоя тонирующей лессировки. В этом случае нужна моделирующая, достаточно интенсивная по цвету лессировка. Мастера классической живописи тело и лицо, как правило, прорабатывали моделирующей лессировкой, усиливающей и одновременно смягчающей форму, легко детализирующей полутона. Очень часто моделирующие лессировки в картинах старых мастеров встречаются и при изображении тканей, контрастируя с лессировками тонирующими. Эти основные виды лессировки почти всегда встречаются при сопоставлении нескольких драпировок. Намекая на разный характер ткани, они разнообразят форму. Только тонирующие лессировки дали бы безразличное

61

VI

ЖИВОПИСЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

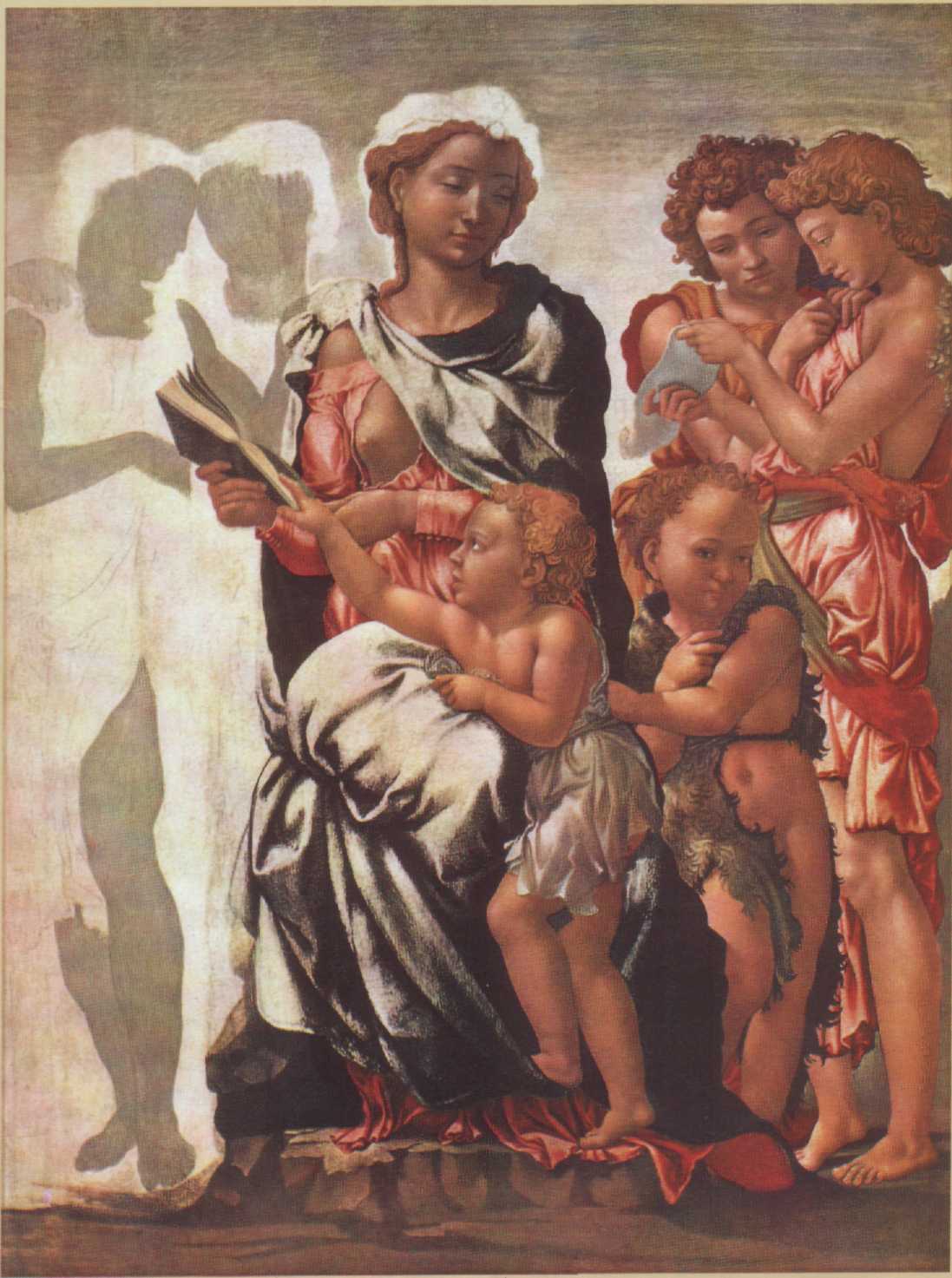

МИКЕЛАНДЖЕЛО

В станковой живописи Микеланджело Буонарроти (1475—1564), несмотря на мощное живописно-пластическое построение формы, присущее скульптору, сильнее, чем у кого-либо из великих мастеров Высокого Возрождения, чувствуется связь с предшествовавшей традицией, о чем с очевидностью говорят его оставшиеся незавершенными картины.

2. Фрагмент

3. Микеланджело. Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и четырьмя ангелами. ►

Конец 1490-х годов

62

64