- •66. Классификация и свойства экологических систем. Оценка экологической функции продуцентов, консументов и редуцентов. Трофические связи.

- •72. Экологическая пластичность, экологическая валентность. Механизмы гомеостаза и гомеокинеза. Отрицательные обратные связи. Дублирование связей.

- •73. Экологические ниши. Адаптивные способности растений, животных и микроорганизмов к проживанию в условиях различного влагообеспечения.

- •79. Формы биотических отношений в биогеоценозе (симбиоз, комменсализм, протокооперация, паразитизм, конкуренция.

73. Экологические ниши. Адаптивные способности растений, животных и микроорганизмов к проживанию в условиях различного влагообеспечения.

(Под экологической нишей понимают обычно место организма в природе и весь образ его жизнедеятельности, или, как говорят, жизненный статус, включающий отношение к факторам среды, видам пищи, времени и способам питания, местам размножения, укрытий и т. п. Если организмы занимают разные экологические ниши, они не вступают обычно в конкурентные отношения, сферы их деятельности и влияния разделены. В таком случае отношения рассматриваются как нейтральные. Вместе с тем в каждой экосистеме имеются виды, которые претендуют на одну и ту же нишу или ее элементы (пищу, укрытия и пр.). В таком случае неизбежна конкуренция, борьба за обладание нишей. Эволюционно взаимоотношения сложились так, что виды со сходными требованиями к среде не могут длительно существовать совместно. Эта закономерность не без исключений, но она настолько объективна, что сформулирована в виде положения, которое получило название «правило конкурентного исключения». Автор этого правила эколог Г. Ф. Гаузе. Звучит оно так: если два вида со сходными требованиями к среде (питанию, поведению, местам размножения и т. п.) вступают в конкурентные отношения, то один из них должен погибнуть либо изменить свой образ жизни и занять новую экологическую нишу. Иногда, например, чтобы снять острые конкурентные отношения, одному организму (животному) достаточно изменить время питания, не меняя самого вида пищи (если конкуренция возникает на почве пищевых отношений), или найти новое местообитание (если конкуренция имеет место на почве данного фактора) и т. п. Из других свойств экологических ниш отметим, что организм (вид) может их менять на протяжении своего жизненного цикла. Наиболее яркий пример в этом отношении - насекомые. Так, экологическая ниша личинок майского жука связана с почвой, питанием корневыми системами растений. В то же время экологическая ниша жуков связана с наземной средой, питанием зелеными частями растений. Сообщества (биоценозы, экосистемы) формируются по принципу заполнения экологических ниш. В природном сформировавшемся сообществе обычно все ниши заняты. Именно в такие сообщества, например в долгосуществующие (коренные) леса, вероятность внедрения новых видов очень мала. В то же время следует иметь в виду, что занятость экологических ниш в определенной мере понятие относительное. Все ниши обычно освоены теми организмами, которые характерны для данного региона. Но если организм приходит извне (например, заносятся семена или другие зачатки) случайно или преднамеренно, например в результате внедрения человеком новых видов (интродукция, акклиматизация), то он может найти для себя свободную нишу в связи с тем, что на нее не было претендентов из набора существующих видов. В таком случае обычно неизбежно быстрое увеличение численности (вспышка) вида-пришельца, поскольку он находит крайне благоприятные условия (свободную нишу) и, в частности, не имеет врагов (хищников, паразитов или других организмов, которые им питаются). Такие явления не единичны. Например, размножение кроликов, завезенных в Австралию; перемещение ондатры из Азии в европейскую часть; интенсивное продвижение колорадского жука в новые районы. С экологическими нишами в значительной мере связаны жизненные формы организмов. К последним относят группы видов, часто систематически далеко отстоящие, но выработавшие одинаковые морфологические адаптации в результате существования в сходных условиях. Различное влагообеспчение – адаптации: растения – пойкилогидрические, гомойогидрические. Группы гомойогидрических – гидатофиты ряска, гидрофиты – назмно-водные - кубышка, гигрофиты – кислица, мезофиты – луговые травы, склерофиты – с толстой кутикулой – ковыль, суккуленты – сочные с водозапасающей паренхимой. Кроме того растения осмофильные – накопление осмопротекторов и галофильные. Животные – физиологические – образование метаболической влаги, экономия воды, потоотделение; морфологические – роговые покровы – эпикутикулы; поведенческие – поиски водоемов, рытье нор, выбор мест обитания. Микроорганизмы - )

74. эврибионтные и стенобионтные виды. Адаптивные реакции растений, животных и микроорганизмов к недостатку тепла и света. (организмы, имеющие значительный диапазон оптимума относятся к группе эврибионтов (греч. эури - широкий; биос - жизнь). Организмы с узким диапазоном адаптации к факторам называются стенобионтами (греч. стенос - узкий). Для организмов наземно-воздушной среды типичны три механизма адаптации к температурному фактору: физический, химический, поведенческий. Физический осуществляется регулированием теплоотдачи. Факторами ее являются кожные покровы, жировые отложения, испарение воды (потовыделение у животных, транспирация у растений). Этот путь характерен для пойкилотермных и гомойотермных организмов. Химические адаптации базируются на поддержании определенной температуры тела. Это требует интенсивного обмена веществ. Такие адаптации свойственны гомойотермным и лишь частично пойкилотермным организмам. Поведенческий путь осуществляется посредством выбора организмами предпочтительных положений (открытые солнцу или затененные места, разного вида укрытия и т. п.). Он свойственен обеим группам организмов, но пойкилотермным в большей степени. Растения приспосабливаются к температурному фактору в основном через физические механизмы (покровы, испарение воды) и лишь частично - поведенческие (повороты пластинок листьев относительно солнечных лучей, использование тепла земли и утепляющей роли снежного покрова). Адаптации к температуре осуществляются также через размеры и форму тела организмов. Для уменьшения теплоотдачи выгоднее крупные размеры (чем крупнее тело, тем меньше его поверхность на единицу массы, а следовательно, и теплоотдача, и наоборот). По этой причине одни и те же виды, обитающие в более холодных условиях (на севере), как правило, крупнее тех, которые обитают в более теплом климате. Эта закономерность называется правилом Бергмана. Регулирование температуры осуществляется также через выступающие части тела (ушные раковины, конечности, органы обоняния). В холодных районах они, как правило, меньше по размерам, чем в более теплых (правило Аллена). О зависимости теплоотдачи от размеров тела можно судить по количеству кислорода, расходуемого при дыхании на единицу массы различными организмами. Оно тем больше, чем меньше размеры животных. Так, на 1 кг массы потребление кислорода (см/час) составило: лошадь - 220, кролик - 480, крыса -1800, мышь - 4100. Принимая во внимание отношение растений к свету, их принято подразделять в результате адаптации растения к пониженной освещенности несколько меняется его облик. Листья становятся темно-зелеными и немного увеличиваются в размерах (линейные листья удлиняются и становятся уже), начинается вытягивание стебля, который при этом теряет свою прочность. Затем рост постепенно уменьшается, т.к резко снижается производство продуктов фотосинтеза, идущих на посторенние тела растения. При недостатке света многие растения перестают цвести. При избытке света хлорофилл частично разрушается, и цвет листьев становится желто-зеленым. На сильном свету рост растений замедляется, они получаются более приземистыми с короткими междоузлиями и широкими короткими листьями. Появление бронзово-желтой окраски листьев указывает на значительный избыток света, который вреден растениям. На три основные группы: светолюбивые, теневыносливые, тенеиндифферентные. Разные виды животных нуждаются в свете определенного спектрального состава, интенсивности и длительности освещения. Отклонения от нормы подавляют их жизнедеятельность и приводят к гибели. Различают виды светолюбивые (фотофилы) и тенелюбивые (фотофобы); эврифотные, выносящие широкий диапазон освещенности, и стенофотные, переносящие узкоограниченные условия освещенности. Способность к различению цвета в значительной мере зависит и от того, при каком спектральном составе излучения существует или активен вид. Большинство млекопитающих, ведущих происхождение от предков с сумеречной и ночной активностью, плохо различают цвета и видят все в черно‑белом изображении (собачьи, кошачьи, хомяки и др.). Такое же зрение характерно для ночных птиц (совы, козодои). Дневные птицы имеют хорошо развитое цветовое зрение. Жизнь при сумеречном освещении приводит часто к гипертрофии глаз. Огромные глаза, способные улавливать ничтожные доли света, свойственны ведущим ночной образ жизни лемурам, обезьянам лори, долгопятам, совам и др. У микроорганизмов способ адаптации к свету – изменение содержания фотосинтезирующих пигментов, количества тилакоидов, светособирающих ловушек, площади фотосинтезирующих мембран. Серобактерии за счет увеличения выростов увеличивают светособирающую поверхность .адаптации к пониженным температурам у микроорганизмов – повышение содержания ненасыщенных жирных кислот, синтез криопротекторов, глицерола.

75. экологические функции почв (биосферные, атмосферные, гидросферные, литосферные,…). Антропогенные изменения экологических функций почв в условиях городских и сельскохозяйственных экосистем.

(Экофункции почв - Регулирование биогеохимических циклов элементов в биосфере. Регулирование состава атмосферы и гидросферы. Регулирование биосферных процессов. Накопление специфического органического вещества и энергии. Сохранение биологического разнообразия. Почва прямо или косвенно контролирует многие процессы в литосфере – биохимическое преобразование ее верхних слоев, проникновение солнечной энергии в нижние слои, в гидросфере - формирование почвенных вод, трансформация поверхностных вод в грунтовые, формирование речного стока), атмосфере- регулирование потоков веществ, тепла, влаги, энергии, химического состава, биосферы – среда обитания животных и растений. ландшафтосберегающей экологической функцией обладают лишь почвы, которые своим свойствам или положению в ландшафте оказывают влияние на поверхностных и внутрипочвенных потоков веществ и энергии и информации в конкретном ландшафте. Нарушение функционирования данных почв может приводить к измененю потоков и соответствующей перестройке ландшафтной системы с возникновением нежелательных экологических последствий.

76. особенности случайного, однородного и группового типов пространственного распределения популяций.

( Изредка в природе встречается почти равномерное упорядоченное распределение особей на занимаемой территории, например в чистых зарослях некоторых растений. Однако в силу неоднородности занимаемого пространства, а также некоторых особенностей биологии видов чаще всего члены популяции распределяются в пространстве неравномерно. При этом существуют два крайних варианта неравномерного размещения членов популяции: 1) четко выраженная мозаичность с незанятым пространством между отдельными скоплениями особей (например, гнездовья грачей в рощах или парках); 2) распределение случайного, диффузного типа, когда члены популяции более или менее независимы друг от друга и обитают в относительно однородной для них среде (например, размещение мучных хрущаков в муке). Отметим, что между указанными вариантами неравномерного размещения существует множество переходов. В то же время тип распределения в занимаемом пространстве в каждом конкретном случае оказывается приспособительным, поскольку позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы. Растения чаще всего распределены крайне неравномерно, образуя при этом более или менее изолированные группы, скопления, которые называются субпопуляциями. Они имеют отличия в числе особей, плотности, возрастной структуре и протяженности. Напротив, у животных, благодаря их подвижности, способы упорядочивания территориальных отношений более разнообразны по сравнению с растениями. При этом внутрипопуляционное распределение у высших животных регулируется системой инстинктов. Такие инстинкты, которые способствуют поддержанию размещения по территории отдельных особей или групп в популяциях, характерны для птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, ряда рыб. По типу использования пространства все подвижные животные подразделяются на оседлых и кочевых. Оседлые животные отличаются инстинктами привязанности к своему участку, стремлением вернуться на хорошо знакомую территорию (если произошло вынужденное переселение). Такое «чувство дома» получило название «хоминг» (от англ. home — дом). Яркий пример хоминга — занимание одной и той же парой скворцов «своего» скворечника в течение ряда лет. Оседлому образу жизни присущи существенные биологические преимущества. В частности, на знакомой территории облегчается свободная ориентация, животное тратит меньше времени на поиски корма, быстрее находит укрытие от врага, а также может при необходимости создавать запасы пищи (белка, сурок, полевая мышь). В то же время оседлый образ жизни угрожает быстрым истощением пищевых ресурсов, если, например, плотность популяции становится чрезмерно высокой. Даже в случае территориального обособления члены популяции поддерживают друг с другом определенную связь. Это обеспечивается при помощи системы различных сигналов и прямых контактов на границах владений. Различают два типа активности территориального поведения животных: первый направлен на обеспечение собственного существования (поиск пищи, устройство убежищ и т.п.), второй — на установление отношений с соседями (мечение и охрана своих участков). При этом применяются разные способы для закрепления участка: от прямой агрессии по отношению к чужаку, до ритуального поведения, демонстрирующего угрозу, а также специальных сигналов и меток, которые свидетельствуют о занятости территории. Следует подчеркнуть, что прямая агрессия с нанесением конкуренту повреждений встречается весьма редко. На нейтральной территории агрессивный инстинкт угасает. Частичное перекрывание индивидуальных «владений» служит способом поддержания контактов между членами популяции. При этом соседи, как правило, поддерживают устойчивую обоюдовыгодную систему связей, например, совместную защиту от врагов, взаимное предупреждение об опасности (сороки в лесу). Территориальное поведение животных особенно ярко выражено в период размножения. По его окончании у многих видов распределение по индивидуальным участкам сменяется групповым образом жизни с иным типом поведения. Так, после вылета птенцов большинство воробьиных птиц объединяются в стаи, которые совершают кочевки. Для оседлых видов животных все варианты общей пространственной структуры популяций обычно сводятся к четырем основным типам: диффузному, мозаичному (рассмотрены ранее), пульсирующему и циклическому. Для популяций, характеризующихся резкими колебаниями численности, характерен пульсирующий тип пространственной структуры. Известно, что в период резкого падения численности некоторые животные собираются на наиболее благоприятных для жизни участках. Так, например, полевки-экономки в лесостепи в засушливые годы заселяют в первую очередь заболоченные берега озер. Циклический тип пространственной структуры популяций оседлых животных характеризуется закономерным попеременным использованием территории в течение года, например летом и зимой. При таком типе использования пространства сохраняется баланс между потреблением кормов и их ежегодным возобновлением. Кочевой образ жизни имеет перед оседлым определенные преимущества. Прежде всего, кочевые животные не зависят от запасов корма на конкретной территории. Однако постоянные передвижения одиночных особей способствуют учащению гибели от хищников. Именно поэтому кочевой образ жизни, как правило, свойствен стадам и стаям. При этом территории перемещения многих видов могут быть весьма большими. Так, табуны зебр в Серенгети в период сухого сезона кочуют на участке в 400—600 км2. На данной территории имеются определенные места отдыха, пастьбы и водопоев, используемые регулярно в определенные сроки. Многообразие конкретных форм проявления территориальных взаимоотношений животных ученые располагают в постепенно усложняющийся ряд. При этом система неперекрывающихся охраняемых участков оседлых особей — это самая простая пространственная структура популяций; более сложная — система перекрывающихся территорий, при которой усиливаются внутривидовые контакты. Наконец, групповое использование одних и тех же участков, возможное только на основе строго упорядоченных отношений внутри группы.

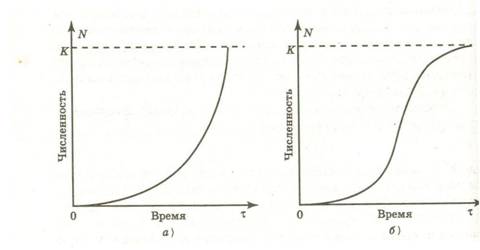

два типа развития популяций: S и J.

(-образная кривая характеризует экспоненциальный рост численности популяции, который продолжается вплоть до внезапного падения плотности популяции в результате исчерпания ресурсов среды (рис.4, а). Такой рост не зависит от плотности, так как его регуляция не связана с плотностью популяции до самого момента катастрофы. Едва ли не каждый организм способен увеличить свою численность до заселения всей Земли при условии достатка пищи, воды, пространства и защиты от врагов. При неограниченных ресурсах такие быстро размножающиеся виды как бактерии, насекомые, мыши и некоторые рыбы, могут сделать это за короткий отрезок времени. Например, при отсутствии ограничений один вид бактерий полностью заселил бы нашу планету за 30 дней. Почему же этого не происходит? Потому что природные условия не столь идеальны, а ресурсы ограничены. Такие факторы, как наличие хищников, внутри- и межвидовая конкуренции, недостаток пищи, болезни, неблагоприятные климатические условия, отсутствие подходящих местообитаний, как правило, останавливают рост популяции ниже уровня максимальной рождаемости. Максимальный размер популяции одного вида, который природная экосистема способна поддерживать в определенных экологических условиях неопределенно долго, называется поддерживающей емкостью экосистемы для данного вида или просто емкостью экосистемы. При ограниченных ресурсах размеры популяции того или иного вида также ограничены и смертность начинает расти, когда численность популяции достигает или временно превышает емкость экосистемы.

Рисунок

4- Кривые роста численности популяции.

Когда

это случается, J-образная кривая роста

популяции начинает плавно изгибаться

и принимает вид S-образной кривой (рис.4,

б). Такой тип роста называют зависимым

от плотности, так как скорость роста

зависит от плотности популяции, которая

влияет на истощение пищевых ресурсов

и накопление токсичных продуктов, а

потому и на рост. С увеличением плотности

скорость роста популяции постепенно

снижается до нуля, а кривая выходит на

плато. При нулевом росте популяция

стабильна, то есть размеры ее не меняются,

при этом отдельные организмы растут и

размножаются. Нулевая скорость роста

популяции означает лишь то, что скорость

размножения уравновешена смертностью.

После этого размеры популяции обычно

колеблются в пределах емкости среды.

Переход от J-образной к S-образной кривой

может быть достаточно плавным или же

может наблюдаться резкое падение

численности популяции, называемое

крахом или коллапсом популяции (

Рисунок

4- Кривые роста численности популяции.

Когда

это случается, J-образная кривая роста

популяции начинает плавно изгибаться

и принимает вид S-образной кривой (рис.4,

б). Такой тип роста называют зависимым

от плотности, так как скорость роста

зависит от плотности популяции, которая

влияет на истощение пищевых ресурсов

и накопление токсичных продуктов, а

потому и на рост. С увеличением плотности

скорость роста популяции постепенно

снижается до нуля, а кривая выходит на

плато. При нулевом росте популяция

стабильна, то есть размеры ее не меняются,

при этом отдельные организмы растут и

размножаются. Нулевая скорость роста

популяции означает лишь то, что скорость

размножения уравновешена смертностью.

После этого размеры популяции обычно

колеблются в пределах емкости среды.

Переход от J-образной к S-образной кривой

может быть достаточно плавным или же

может наблюдаться резкое падение

численности популяции, называемое

крахом или коллапсом популяции (

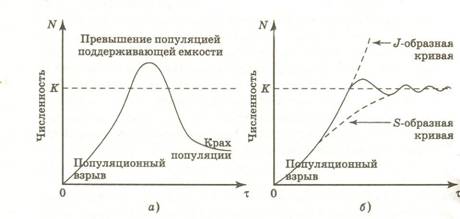

Рисунок

5- Модели роста популяции Коллапс

популяции возникает, когда численность

размножающейся популяции превысит

емкость экосистемы или когда изменения

условий окружающей среды внезапно

понижают емкость экосистемы. Тогда

огромное число особей, неспособных

мигрировать в другие места, погибает.

J- и S-образные кривые - это идеальные

модели роста популяции. При их рассмотрении

и описании предполагается, что все

организмы сходны между собой, имеют

равную способность к размножению и

равную вероятность погибнуть, так что

скорость роста в экспоненциальной фазе

зависит только от ее численности и не

ограничена условиями среды, которые

остаются постоянными. Однако в отношении

природных популяций эти предположения

часто неверны

Рисунок

5- Модели роста популяции Коллапс

популяции возникает, когда численность

размножающейся популяции превысит

емкость экосистемы или когда изменения

условий окружающей среды внезапно

понижают емкость экосистемы. Тогда

огромное число особей, неспособных

мигрировать в другие места, погибает.

J- и S-образные кривые - это идеальные

модели роста популяции. При их рассмотрении

и описании предполагается, что все

организмы сходны между собой, имеют

равную способность к размножению и

равную вероятность погибнуть, так что

скорость роста в экспоненциальной фазе

зависит только от ее численности и не

ограничена условиями среды, которые

остаются постоянными. Однако в отношении

природных популяций эти предположения

часто неверны

77. популяционная экология. Экология популяций и сообществ, их видовая, пространственно-временная и экологическая структура. филогенетические и экологические классификации популяций. Ценопопуляции. Дивергентное и конвергентное развитие популяций.

(Популяция 1903 г Йогансон – совокупность особей одного вида неоднородной в генетическом отношении. Экологическая популяция – совокупность элементарных популяций, внутривидовые группировки, приуроченные к конкретным биоценозам. Растения одного вида в ценозе называются ценопопуляцией. Обмен генетической информацией между ними происходит достаточно часто. Структура популяций – состав особей и их распределение в пространстве. Сложность структуры популяции определяется различным соотношением возрастных групп, полов, наличием группировок, территориальными взаимоотношениями. Структура популяции – половая (соотношение особей разных полов), возрастная, пространственная (пространство, занимаемое популяцией), этологическая (поведенческая – одиночный и семейный образы жизни, внутривидовые группировки). (Возрастная структура у многих видов отличается большой сложностью. Так, в популяциях растений выделяют четыре возрастные фазы: 1) латентный период – фаза первичного покоя. В эту группу входят семена, плоды и другие зачатки растений; 2) виргинильный (девственный или юношеский) период, охватывающий группу растений в период от прорастания зачатков до образования генеративных органов; 3) генеративный период – фаза размножения семенами или другими разносимыми зачатками, т.е. время полового размножения; 4) сенильный, или старческий, период, к которому принадлежат особи, закончившие половое размножение и способные только вегетировать. На каждом возрастном этапе особи растений характеризуются определенными отношениями со средой. Они выражаются в различиях питания, строении и размерах вегетативного тела, протекании биохимических процессов и т.д. Среди животных различают следующие возрастные группы: 1) новорожденные (до момента прозревания); 2) молодые – подрастающие особи, не достигшие половой зрелости; 3) полувзрослые – особи, близкие к половой зрелости; 4) взрослые – половозрелые животные, которые уже размножаются или физиологически способны к этому; 5) старые – переставшие размножаться особи, они часто играют заметную роль в жизни популяций, охраняя, воспитывая молодняк. У оседлых видов пространственная структура популяции может быть диффузной, мозаичной, пульсирующей или циклической. В популяциях диффузного типа животные в пространстве распределены дисперсно, не образуя обособленных поселений. Этот тип структуры характерен для мелких млекопитающих открытых пространств (пустынь, степей). Мозаичный тип размещения возникает тогда, когда пригодные для заселения места распределены в пространстве резко неравномерно (колонии кротов встречаются на луговинах и опушках леса). Пульсирующий тип характерен для популяций с резким колебанием численности. В годы депрессий популяция состоит из обособленных поселений, в годы подъема – занимает всю пригодную территорию. Циклический тип пространственной структуры характерен для оседлых животных, попеременно использующих разные участки в течение года (например, лемминги зимуют на сухих прибрежных возвышенностях, а летом переселяются на разнотравно-злаково-лишайниковые участки).

филогенетические и экологические классификации популяций. Ценопопуляции. Дивергентное и конвергентное развитие популяций.

(По способу размножения и степени цельности – панмиктические, клональные, клонально-панмиктические, по способности воспроизведения и самостоятельной эволюции – перманентные и темпоральные, по структуре – однородные и расчлененные, по степени гетерогенности и условиям обитания – гомогенные и гетерогенные, по размерам – локальные, экологические, географические и суперпопуляции. классификация популяций Н.П. Наумова в зависимости от размеров занимаемой ими территории. В этой классификации различают элементарную, экологическую и географическую популяции. Элементарная (локальная) популяция – это совокупность особей вида, занимающих какой-то небольшой участок однородной площади. Экологическая популяция – это совокупность элементарных популяций, приуроченных к конкретным биогеоценозам. Географические популяции слагаются из экологических и охватывают группу особей, заселяющих территорию с географически однородными условиями существования Растения одного вида в ценозе называются ценопопуляцией . Распределение особей ценопопуляции по возрастным состояниям называется ее возрастным, или онтогенетическим спектром. Он отражает количественные отношения разных возрастных уровней. Если в возрастном спектре ценопопуляции в момент ее наблюдения представлены только семена или молодые особи, ее называют инвазионной. Такая ценопопуляция не способна к самоподдержанию, и существование ее зависит от поступления зачатков извне. Часто это молодая ценопопуляция, только что внедрившаяся в биоценоз. Если ценопопуляция представлена всеми или почти всеми возрастными группами (некоторые возрастные состояния у конкретных видов могут быть не выражены, например, имматурное, субсенильное, ювенильное), то она называется нормальной. Такая популяция независима и способна к самоподдержанию семенным или вегетативным путем. В ней могут преобладать те или иные возрастные группы. В связи с этим различают молодые, средневозрастные и старые нормальные ценопопуляции. Дивергенция — представляет собой независимое образование различных признаков у родственных организмов. В основе дивергенции лежит экологическая дифференциация вида (или группы видов) на самостоятельные ветви. Различия между видами одной группы в процессе эволюции, в силу изменения направления отбора, все более и более углубляются. Но вместе с тем сохраняется и определенная общность признаков морфофизиологической организации. Это свидетельствует о происхождении данной группы от общего родоначального предка. При дивергенции сходство между организмами объясняется общностью их происхождения, а различия — приспособлением к разным условиям среды. конвергенция (конвергентное развитие) — процесс эволюционного развития двух или более неродственных групп в сходном направлении. Конвергенция обусловлена одинаковой средой обитания, в которую попадают неродственные организмы)

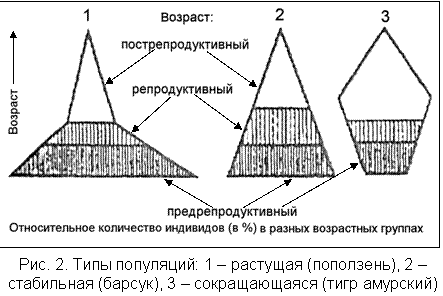

78. основные типы возрастного распределения популяции. Диагностика и прогноз демографического состояния популяции.

(Соотношение возрастных групп в структуре популяции характеризуют ее способность к размножению и выживанию, и согласуется с показателями рождаемости и смертности. В растущих популяциях с высокой рождаемостью преобладают молодые (рис. 2), еще не репродуктивные особи, в стабильных – обычно это разновозрастные, полночленные популяции, у которых регулярно определенное число особей переходит из младших возрастных групп в старшие, рождаемость равна убыванию населения. В сокращающихся популяциях основу составляют старые особи, возобновление в них отсутствует или совсем незначительно