- •Тема 15. Распределение доходов.

- •Рыночный механизм и справедливость распределения доходов

- •Минимальная и максимальная граница участия гос-ва в перераспределении доходов.

- •Распределение по труду и нелегальные доходы.

- •Прямые и косвенные методы перераспределения доходов.

- •Способы измерения распределения доходов (социального неравенства).

- •4.2. Социальная защита и поддержка населения

- •Величина прожиточного минимума

Прямые и косвенные методы перераспределения доходов.

Перераспределение доходов осуществляется прямыми и косвенными средствами.

Прямые каналы перераспределения идут через бюджет. Государство, собирая налоги, аккумулирует их в бюджете, чтобы затем использовать их на социальные программы, пособия по безработице, выплаты.

Организация перераспределения доходов путем административного манипулирования ценами несовместима с рыночным хозяйством. Например, в централизованной плановой экономике бывшего СССР этот способ широко применялся. Гос-во не только административно устанавливало цены, но и преднамеренно фиксировало некоторую их часть в виде налога с оборота, присутствовавшего в ценах большинства пром. товаров. Через налог с оборота действовал социальный канал перераспределения доходов от покупателей к бюджету. Затем гос-во с помощью бюджетных дотаций, поддерживавших низкие гос. цены на некоторые продукты питания, возвращало населению часть доходов, изъятых с помощью налога с оборота.

Неэффективность налога с оборота, как канала перераспределения доходов, доказана многими годами его использования: во-первых, сумма налога превышала объем дотаций; во-вторых налог с оборота присутствовал как в дорогих товарах (автомобили, ковры), так и в дешевых, что устраняло перераспределительный эффект. В-третьих потребитель получал компенсацию, когда приобретал много товаров по низким гос. ценам, но при тотальном дефиците товаров компенсаций получить практически было нельзя. Т.е. налог с оборота превращался в дополнительный акцизный налог, которым гос-во облагало все население страны.

К косвенным методам перераспределения доходов относятся благотворительные фонды, льготное налогообложение для малоимущих слоев населения, предоставление бесплатных услуг государственного образования и здравоохранения малообеспеченным, гос. контроль цен на монопольных рынках.

Благотворительные фонды полностью согласуются с существующим господствующим в рыночном хозяйстве принципом рационального поведения: решение богатого поделиться с бедным продиктовано лишь его желанием, а не навязано принудительно. Гос-во освобождает от налогообложения доходы, идущие на благотворительные цели.

Названные методы косвенного перераспределения, помогая сделать распределение более справедливым, не оказывают отрицательного воздействия на рыночные процессы.

Способы измерения распределения доходов (социального неравенства).

Поскольку в рыночной экономике существует неравенство в распределении доходов, то встает задача его измерения.

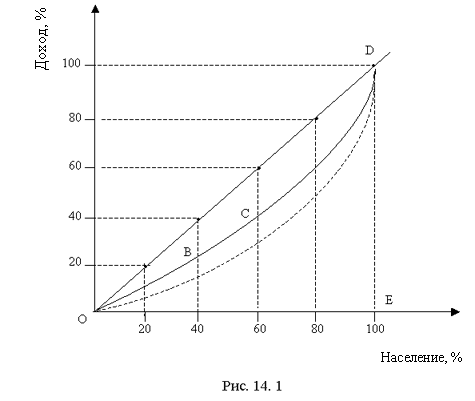

Для измерения степени дифференциации в доходах экономическая теория использует несколько методов и показателей. Один из таких методов получил название кривой Лоренца (рис. 14.1).

На графике биссектриса OD делит квадрат пополам и характеризует полное равенство в распределении доходов, т. е. каждой из 20 % группы населения принадлежит равная 20 % доля доходов страны. Такое распределение доходов – идеальная возможность, но на практике она реализована быть не может. А если бы такое распределение доходов удалось осуществить, то это разрушило бы стимулы к труду как у предпринимателей, так и у работников, снизило бы эффективность производства.

В реальной жизни доходы распределяются неравномерно, что характеризуется кривой OBCD, которую и называют кривой Лоренца. Чем дальше кривая располагается от биссектрисы, тем выше степень неравенства в распределении доходов.

На графике кривая Лоренца показывает дифференциацию в доходах населения экономически развитых стран. Для современной России эта кривая имеет более выпуклый характер (пунктирная линия), что свидетельствует о более существенной дифференциации в доходах населения.

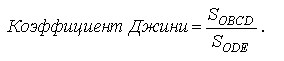

Итальянский экономист К. Джини предложил количественную оценку степени неравномерности распределения доходов, вошедшую в экономическую науку как коэффициент Джини.

Он исчисляется отношением площади OBCD

к площади треугольника ODE, т. е.

Чем больше величина коэффициента Джини, тем выше степень неравенства в доходах. Эта величина может изменяться от 0 до 1, однако никогда не может достигнуть этих крайних показателей, ибо 0 означал бы полное равенство, а 1 – абсолютное неравенство.

В статистике для определения неравенства в распределении доходов используют так называемый децильный анализ.

Население разбивается на 10 групп по уровню доходов и анализируется, какая доля совокупного дохода приходится на самых богатых – верхние 10 % (на рис. 14.1) населения, и сколько приходится на самых бедных – нижние 10 %. Эти данные сравниваются, и определяется величина перепада между ними.

На Западе 9-кратный перепад доходов считается предельным. Как только страна приближается к этому показателю, начинают работать все виды социальной защиты населения.

В России же с началом реформ этот перепад из года в год возрастал: в 1989 г. верхние 10 % населения были богаче нижних 10 % в 7 раз, в 1991 г. – в 10 раз, в 1993 г. – в 16 раз, в 1994 г. – в 20 раз, в 1995 г. – в 26 раз, в 1998 г. – в 30 раз, и лишь с апреля 1999 г. наметилась тенденция к уменьшению перепада между бедными и богатыми.

Социальная дифференциация доходов вызывает негативное отношение к власти и так называемым "новым русским". Социологические исследования показывают, что общество готово принять неравенство в доходах, если оно является следствием участия в реальном секторе национальной экономики.

Обогащение же незначительной части населения, находящейся у власти в условиях падения отечественного производства, роста безработицы, перераспределение и без того низких доходов в пользу богатых вызывают резко негативную реакцию большинства населения.