- •1.Общее равновесие в экономике.

- •2. Общественные блага

- •3. Спрос и предложение общественного блага.

- •4. Микроэкономика как раздел экономической теории.

- •5. Бухгалтерские издержки.

- •6. Потребности, блага, ресурсы. Ограниченность ресурсов.

- •7. Спрос и величина спроса.

- •8. Предложение и величина предложения.

- •9. Товары-заменители и товары дополняющие .

- •10. Эластичность спроса по доходу и качество товара.

- •11. Общая и предельная полезность. Максимизация полезности.

- •12. Процесс производства и факторы производства. Техническая и экономическая эффективность.

- •13. Предельные издержки.

- •15. Бюджетное ограничение. Бюджетная линия.

- •16. Оптимальный выбор, равновесие потребителя.

- •17. Функция полезности. Задача выбора потребителя.

- •18. Предельная полезность. Гипотеза об уменьшающейся предельной полезности.

- •20. Кривая доход-потребление и кривая Энгеля.

- •21. Кривая цена-потребление.

- •22. Эффект замещения и эффект дохода.

- •23. Компенсирующее и эквивалентное изменение дохода.

- •24. Индекс потребительских цен. Индексы Ласпейреса и Паше.

- •25. Бюджетное ограничение и бюджетная линия индивидуума.

- •26. Кривая безразличия индивидуума. Равновесие индивидуума.

- •27. Модель Доход-досуг.

- •28. Решение фирмы о продолжении или прекращении производства в краткосрочном периоде.

- •29. Максимизация прибыли фирмы в долгосрочном периоде.

- •30. Рынок совершенной конкуренции.

- •32. Неценовые факторы спроса

- •34. Неценовые факторы предложения.

- •35. Равновесие на рынке товаров и услуг.

- •37. Ценовая эластичность и суммарный доход.

- •39. Перекрестная эластичность.

- •40. Эластичность предложения.

- •41. Влияние налогов на рыночное равновесие.

- •42. Роль эластичности.

- •43. Поведение потребителя/предположения/.

- •44. Кривая предложения труда индивидуума.

- •45. Производственная функция. Изокванты.

- •46. Свойства производственной функции.

- •47. Эффект масштаба.

- •48. Экономические издержки.

- •49. Издержки в краткосрочном периоде.

- •50. Издержки в долгосрочном периоде.

- •52. Экономическая рента.

- •53. Рынок в условиях монополии.

- •54. Максимизация прибыли монополиста.

- •55. Ценовая дискриминация и сегментирование рынка.

- •56. Рынки несовершенно конкуренции. Картель.

- •57. Естественная монополия.

- •58. Монополистическая конкуренция.

- •59. Олигополия.

- •60. Рынки факторов производства.

3. Спрос и предложение общественного блага.

Кривая спроса на общественное благо получается посредством сложения его индивидуальных предельных полезностей для всех потребителей при каждой возможной цене, что предполагает суммирование по вертикали индивидуальных кривых спроса.

Кривая спроса на общественное благо, как и кривая спроса на частное благо, имеет нисходящий наклон. Однако кривая спроса на общественное благо отличается от кривой спроса на частное благо двумя моментами. Первый - цена не является переменной величиной на вертикальной оси, поскольку нельзя назначить цену за отдельную единицу, ибо ее потребление не выступает исключительным правом. Второе отличие состоит в том, что в случае частного блага люди корректируют объем спроса таким образом, чтобы приспособить его к своим вкусам и своему экономическому положению. Для общественного блага это невозможно, поскольку на единицу этого блага не назначается цена. Все потребители должны потреблять объем производства целиком. Следовательно, при любом объеме предложения объем потребления такого блага каждым потребителем должен равняться объему предложения.

На рис. 49.1 и 49.2 изображены отличия между кривыми спроса на общественное и частное благо.

Для чистого частного блага совокупный объем спроса при каждой возможной цене равен сумме индивидуальных объемов спроса:

Qd = Сум (qi)

где i = 1,..., N.

Кривая спроса на чистое частное благо получается посредством сложения объемов спроса для каждой цены вдоль горизонтальной оси.

Кривая спроса на чистое общественное благо получается посредством сложения предельных полезностей для каждого объема вдоль вертикальной оси. Каждый из потребителей всегда потребляет одинаковые объемы блага.

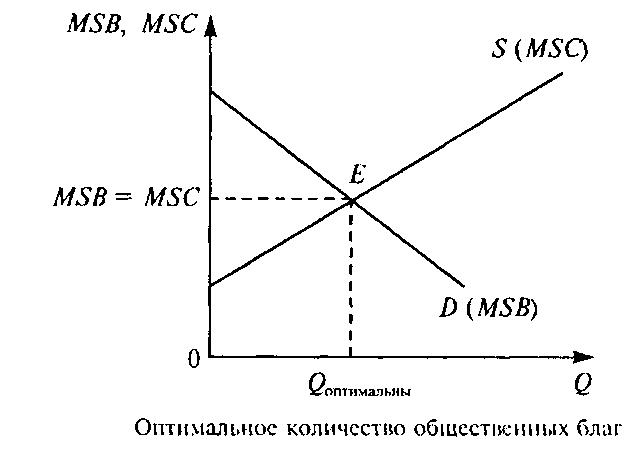

Общество (через государственные институты), принимая решение о производстве общественного товара, сопоставляет предельные общественные выгоды, лежащие в основе коллективного спроса на него, и предельные общественные издержки, лежащие в основе предложения общественных благ (см. рисунок).

Если MSB > MSC, то объем производства общественного блага будет увеличен; если же MSB < MSC, то объемы производства общественного блага необходимо сократить. Если же MSB = MSC, то достигается оптимальный объем производства общественного блага, а величина коллективного спроса на него соответствует объемам его предложения.

4. Микроэкономика как раздел экономической теории.

Микроэкономика - составная часть экономической теории, изучающая экономические взаимоотношения между людьми и определяющая общие закономерности их хозяйственной деятельности.

Микроэкономика - это наука о принятии решений, изучающая поведение отдельных экономических субъектов. Ее основными проблемами являются:

цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ;

состояние отдельных рынков;

распределение ресурсов между альтернативными целями.

Микроэкономика изучает относительные цены, т. е. соотношения цен отдельных благ, в то время как абсолютный уровень цен изучает макроэкономика.

Непосредственным предметом микроэкономики являются: экономические отношения, связанные с эффективным использованием ограниченных ресурсов; принятие решений отдельными субъектами экономики в условиях экономического выбора.

В микроэкономике особое значение имеет изучение следующих вопросов:

экономическое поведение людей, которое закрепляется в адекватных институтах и общественных структурах. В качестве ключевых институтов выступают рынок, собственность и государство;

принятие экономическими субъектами решений и реализация ими соответствующих экономических действий;

проблема выбора одного из альтернативных вариантов; она ставит вопрос о редкости благ и их ограниченности.

Микроэкономика исходит из следующих предпосылок:

а) экономического атомизма, означающего, что микроэкономика сосредоточивает свое внимание на поведении экономических субъектов, которые принимают и реализуют свои решения в процессе экономической деятельности;

б) экономического рационализма, сущность которого состоит в допущении оценки экономическими агентами своих выгод и затрат, сравнение которых в процессе принятия экономических решений дает возможность установить наиболее эффективные действия конкретного экономического агента, обеспечивающие извлечение максимального дохода.

Главная задача экономических субъектов микроэкономики заключается в том, чтобы осуществить экономический выбор, обусловленный ограниченностью ресурсов.

Современная микроэкономика состоит из четырех частей. Первая часть посвящена анализу закономерностей образования потребительского спроса. В этой части микроэкономики развиваются теории предельной полезности. Во второй части микроэкономики анализируется предложение в первую очередь с точки зрения изучения поведения отдельной фирмы и формирования ее издержек в конкретных рыночных условиях. Третья часть посвящена анализу соотношения спроса и предложения в зависимости от различных форм рынков (рынков совершенной или несовершенной конкуренции). В четвертой части - теории распределения - анализируются рынки и проблемы ценообразования факторов производства.

Микроэкономика дает представление о движении индивидуальных цен и имеет дело со сложной системой связей, именуемой рыночным механизмом. Она рассматривает проблемы затрат, результатов, полезности, стоимости и цены в том виде, в каком они формируются в непосредственном процессе производства, в актах обмена на рынке.

Основы микроэкономики создавались австрийской школой, основными представителями которой были К. Менгер, Ф. Визер, Э. Бем-Баверк. Значительный вклад в развитие микроэкономики внесли английские экономисты А. Маршалл, А. Пигу, Дж. Хикс, американский экономист Дж. Б. Кларк, итальянский экономист В. Парето, швейцарский экономист Л. Вальрас и др.