Размножение животных

Размножение животных может быть половым и бесполым.

Бесполое размножение (на основе клеток тела):

1. Регенерация (восстановление утраченных частей тела) характерно практически для всех животных. Однако степень регенерации снижается у эволюционно молодых групп. Так, регенерация хорошо развита у кишечнополостных, червей, иглокожих (морские звезды), ящериц (чешуйчатые рептилии). У других групп регенерация выражена обычно в виде заживления ран (эпителий, кожа, костные ткани, паренхимные ткани).

2. Почкование выражено у некоторых простейших и кишечнополостных

Половое размножение (при участии половых клеток)

Половые клетки у животных (кроме одноклеточных) созревают в половых органах — гонадах. По наличию женских или мужских гонад различают самок и самцов. У многих животных имеются и женские и мужские половые органы (и продукты - клетки). Таких животных называют гермафродитами. У многих из них женские и мужские половые органы работают попеременно, у некоторых происходит инверсия пола (например, креветки) в одном возрасте работают женские гонады, а в другом - мужские. Слияние женских и мужских половых клеток называется оплодотворением. У одних организмов (размножающихся в воде) оплодотворение наружное (во внешней среде), у наземных животных оплодотворение внутреннее ( у самцов имеется орган коуляции, с помощью которого сперматозоиды вводятся в организм самки).

Кроме этого можно выделить в отдельную группу такой тип размножения как партеногенез

размножение неоплодотворенными яйцеклетками. Этот способ размножения дает возможность популяции быстро увеличить численность и занять новую территорию. Партеногенез характерен

для некоторых ракообразных (дафнии) и насекомых (тли, общественные перепончатокрылые). У большинства первичноводных животных оплодотворение наружное - женские и мужские половые продукты выбрасываются в воду, где и происходит слияние яйцеклетки и сперматозоида. У наземных и вторичноводных оплодотворение внутреннее (как приспособление к жизни на суше)

-мужские половые клетки вводятся в организм самки.

Развитие

Жизненный цикл - это развитие особи от оплодотворенной яйцеклетки до появления следующего поколения (оплодотворенной яйцеклетки следующего поколения).

Наиболее простые циклы развития - прямые, без превращения. При прямом развитии рождается (вылупляется) молодое животное, по внешним и внутренним признакам аналогичное взрослым, и отличающимся от них размерами, степенью развития и сформированности систем и органов. Прямое развитие характерно для амниот (пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), для брюхоногих моллюсков, некоторых ракообразных, паукообразных. У некоторых (например, дождевых червей) развитие личинки происходит в яйце, а вылупляется молодое животное. Такой путь также называют прямым, с оговоркой о развитии в яйце.

Непрямое развитие, или развитие с превращением характерно для кишечнополостных, большинства червей, двустворчатых моллюсков, насекомых и анамний (головохордовые, рыбы, земноводные).

Развитие беспозвоночных животных.

В жизненном цикле выделяют бесполое поколение - полип (сидячая форма) и половое - медузу (свободноплавающая форма). Полип размножается в нормальных условиях отпочковьшая медузу. У медуз имеются гонады, где формируются мужские и женские половые клетки. Большинство из них -гермафродиты, мужские и женские гонады работают попеременно. Оплодотворение происходит в воде (у большинства), оплодотворенная яйцеклетка - яйцо - развивается и из него вылупляется личинка - планула. Планула - свободноплавающая форма, по окончании развития - оседает на дно и дает начало новому полипу. Однако у животных типа Кишечнополостные имеется множество модификаций цикла. Так, у гидроидных основная жизненная форма - полип, медузы обычно редуцированы. У обелии медуза редуцирована до микроскопически мелких размеров. У гидры медуза в жизненном цикле отсутствует. Имеются и исключения: у крестовичка основная жизненная форма - медуза, полип - отсутствует. У сцифомедуз редуцирован полип - до мелких по размеру и короткоживущих стробил. У коралловых полипов в жизненном цикле отсутствует медуза.

У червей жизненные циклы разнообразны, бесполое размножение в норме отсутствует. Регенерация характерна для животных утерявших часть тела. У свободноживущих червей развитие обычно без превращения, у паразитов - сложные, многоступенчатые жизненные циклы, обычно - со сменой хозяина. Организм, в котором живет взрослый паразит, называется основным хозяином, организм, в котором развивается личинка - промежуточный хозяин. Личиночных стадий может быть несколько и промежуточных хозяев - также несколько.

У моллюсков встречается как прямое развитие (брюхоногие и головоногие), так и развитие с превращением (двустворчатые): яйца развиваются на жабрах материнского организма, затем, через выводной сифон выносятся в воду и вылупившиеся личинки - глохидии - прикрепляются и паразитируют на жабрах рыб. Тем самым происходит расселение моллюсков. Сформированные глохидии падают на дно и превращаются во взрослых животных.

У членистоногих также встречается и прямое развитие (большинство ракообразных и паукообразные) и развитие с превращением (насекомые).

Развитие у насекомых может быть с полным и неполным превращением.

Полное превращение (чешуекрылые, жуки, двукрылые, перепончатокрылые, поденки и др.) происходит следующим образом: из яйца вылупляется личинка червеобразного вида (гусеница) непохожая на взрослых. Функция такой личинки - собрать большое количество запасных питательных веществ. Личинки интенсивно питаются, растут и линяют, затем окукливаются, превращаясь в куколку. Куколка обычно неподвижна (некоторые могут слегка двигать брюшком). Внутри нее идет метаморфоз - преобразование органов и тканей гусеницы в органы и ткани взрослого животного. Из куколки вылупляется взрослое животное. При неполном превращении (метаморфозе) личинка по внешнему облику похожа на взрослых, но более мелких размеров, не имеет крыльев и половых органов. Функция личинки: питание, рост и линька и развитие. Постепенно от линьки к линьке у личинок растут крылья, развиваются половые органы. Неполное превращение характерно для тараканов, прямокрылых, полужесткокрылых (клопы) и стрекоз.

Развитие позвоночных животных.

У рыб развитие с превращением. Костные рыбы выметывают икру - яйцеклетки, имеющие лишь слизистую оболочку, разбухающую в воде, оплодотворение у них происходит в воде. Плодовитость их велика, самки откладывают огромное число икринок. Развитие: из икринки вылупляется личинка — малек, снабженный большим желточным мешком. Как только запас питательных веществ заканчивается молодые рыбки начинают активно плавать и искать пищу. Для многих характерна забота о потомстве.

Хрящевые рыбы откладывают яйца (до 20 см длиной у химеровых) - оплодотворенную яйцеклетку, снабженную запасом питательных веществ и защищенную роговой оболочкой. Оплодотворение внутреннее. Бывает и яйцеживорождение - яйцо развивается в теле матери. Плодовитость невелика, развитие прямое.

У земноводных развитие с превращением. Размножение происходит только в воде. Самки откладывают икру, самцы ее оплодотворяют, а оплодотворенные икринки развиваются. Из икры вылупляются личинки - головастики. Они проходят несколько стадий развития. Только что вылупившиеся головастики имеют наружные жабры и желточный мешок. Обычно они висят, прикрепившись к растениям, пока не израсходуется содержимое желточного мешка. Затем жабры исчезают, головастики переходят к дыханию атмосферным кислородом. Они активно плавают, у них вырастают сначала задние конечности, затем передние, а хвост постепенно исчезает. После этого молодые лягушки покидают водоемы. Для некоторых хвостатых (например, амбистома) характерно явление неотении - размножение на личиночной стадии. Для многих характерна забота о потомстве. Так у жабы-повихи икру вынашивает самец, намотав ее на задние ноги. У жабы пипы икра и головастики развивается в толще кожи на спине у самки.

Развитие амниот.

Пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие относятся к группе амниот. У этих животных развитие происходит вне воды. На ранних стадиях развития эмбрион образует зародышевые оболочки, необходимые для защиты, создания жидкостной среды вокруг эмбриона, питания, дыхания и выведения продуктов обмена. Зародышевых оболочек четыре, одна из них называется амнион, отсюда и название всей группы животных.

Пресмыкающиеся откладывают яйца, покрытые чешуйчатой оболочкой. Происходит это на суше, даже морские черепахи для откладки яиц выходят на сушу. Эмбрион в яйце развивается в условиях теплой среды, а затем из яиц вылупляется молодое животное. Для некоторых характерно яйцеживорождение - яйца развиваются в материнском организме (например, у гадюки).

Птицы откладывают яйца в гнездо и некоторое время (две недели и дольше) высиживают их, согревая и переворачивая. У выводковых птиц (утки, гуси и др.) вылупившиеся птенцы обсохнув, следуют за матерью, они покрыты пухом, могут собирать корм самостоятельно. У птенцовых (воробьиные, хищники и др.) вылупившиеся птенцы слепые, голые (или покрытые редким пухом) и глухие. Они требуют продолжительной родительской заботы — согревания и выкармливания. Гнездо покидают, обычно, способные к короткому полету. После вылета родители еще некоторое время их кормят и охраняют.

У млекопитающих эмбрионы развиваются в теле матери, в матке. Зародышевые оболочки и внутренние стенки матки образуют плаценту - путь снабжения эмбриона питательными веществами и выведения продуктов обмена. Зародыш находится внутри околоплодного пузыря, заполненного жидкостью (это также часть зародышевых оболочек). Новорожденные питаются материнским молоком. Одни из них - пастбищные - могут следовать за матерью и не требуют большой заботы (копытные, зайцы и др.). Новорожденные

других видов - норные, они голые, слепые и требуют длительного ухода - защиты и обогрева (хищные, кролики, мышевидные грызуны). Яйцекладущие млекопитающие откладывают яйца и высиживают их, у сумчатых рождаются недоразвитые эмбрионы. Они

заканчивают развитие в сумке - складке кожи на брюшной стороне тела матери.

2. Способы питания животных

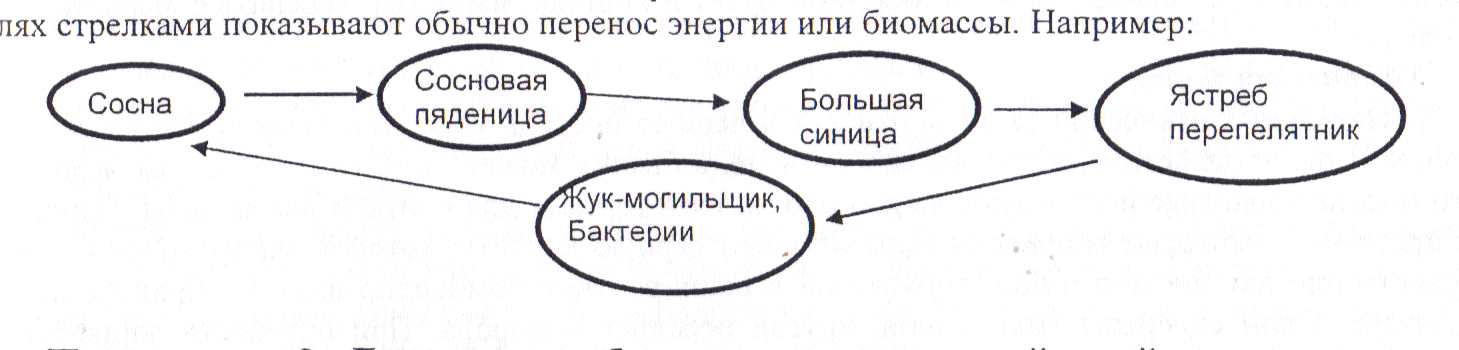

Пищевые отношения между членами любой экосистемы можно представить в виде схемы перехода с одного пищевого (трофического) уровня на другой.

Трофические связи возникают, когда один вид питается другим - либо живыми особями, либо мертвыми остатками, либо продуктами жизнедеятельности. На основе многочисленных пищевых связей в каждой экосистеме формируются пищевые цепи (сети).

Большинство пищевых цепей начинается обычно с зеленых растений. Растения, содержащие хлорофилл, в процессе роста образуют сложные органические вещества из неорганических (углекислый газ, вода, минеральные соли), усваивая энергию солнца. Скорость и количество производимой биомассы зависит от свойств среды обитания. Зеленые растения находятся на первом трофическом уровне и называются продуцентами (производителями). Животные получают вещества и энергию, потребляя растения непосредственно (растительноядные животные) или опосредовано - поедая других животных. Они находятся соответственно на втором и третьем трофических уровнях. Растительноядные животные называются консументамп первого порядка, животные, поедающие этих животных - консумептами второго порядка Животные, относящиеся к категории "хищники хищников" находятся на четвертом уровне трофических связей и называются консументами третьего порядка.

Остатки жизнедеятельности животных, трупы животных и части отмерших растений перерабатывают потребители мертвой органики. Бактерии и грибы разлагают органические вещества на неорганические, пригодные для питания растений. Такие организмы находятся на последнем, замыкающим уровне трофических цепей и носят название - редуцентов (разрушителей). Таким образом, трофические связи в любой экосистеме можно изобразить в виде схемы цепей питания

Благодаря работе редуцентов вещества, составляющие пищу, проходят через всю пищевую цепь и возвращаются в почву, приобретая исходное состояние. Таким образом, в экосистеме происходит постоянный круговорот веществ (и энергии).

Как гетеротрофные организмы, животные питаются готовыми органическими веществами. ')то может быть как растительная, так и животная пища. Животных, предпочитающих небольшое число строго определенных пищевых объектов, называют узкоспециализированными, или стенобионтными. Однако таких животных очень мало. Можно привести пример клестов — использующих в пищу почти исключительно семена хвойных деревьев. Известно, что узко специализированными в области питания являются летучие мыши, колибри, чижи, чечевицы и некоторые другие.

У большинства животных широкий спектр питания, они могут употреблять в пищу различные объекты. У таких животных широкая кормовая база, их называют эврибионтными. Широкий спектр питания позволяет переходить с одного вида пищи на другой, при изменении условий среды, колебании численности популяций и других случаях.

Животных можно классифицировать по типу пищи или их месту в пищевых цепях экосистем. Одни животные питаются преимущественно растительной пищей - их называют растительноядными или в пищевых цепях экосистем - консументами первого порядка (кобылка, заяц, прудовик).

Другие относятся к плотоядным (животноядным), или, в пищевых цепях экосистем — к консументам второго, третьего порядка. Этих животных можно разделить на две группы. Группа первая включает в себя потребителей растительноядных животных (консументы первого порядка), это, например, лиса, синица и другие. Группа вторая - это хищники хищников, они питаются консументами первого порядка, и сами относятся к консументами второго или третьего порядка, это, например, ястреб перепелятник, синица, волк, куница и другие. Плотоядных животных иногда условно (часто в учебниках для начальной школы и популярной литературе) разделяют на насекомоядных (т.е. потребителей насекомых и других членистоногих) и хищников - питающихся животными всех других систематических групп. Так, например, кукушку и синицу мы назовем насекомоядными, а волка, ястреба перепелятника и куницу — хищниками. Эти классификации очень условны, и применимы для конкретных случаев, т.к. спектр питания у животных широк. Строгого разделения плотоядных животных на консументов второго и третьего порядка в природе не существует. Так, например, трясогузка, поймавшая кобылку - относится к консументам второго порядка; в другой раз трясогузка может съесть кузнечика и будет отнесена к консументам третьего порядка. Другой пример: когда ёж ловит жуков - является насекомоядным, а когда он ловит ящериц - хищником. Практически все хищники наряду с животной пищей едят и растительную. Так, например, лисы, помимо основной пищи - различных мышей, часто едят листья, стебли и плоды растений.

Есть небольшая группа животных, специализирующаяся на питании мертвой органикой — растительным спадом (дождевые черви), полуразложившимися остатками растений и животных (двустворчатые моллюски, личинки мухи львинки, комнатной мухи и другие), трупами животных (жук могильщик, мертвоед и другие). Эти животные относятся к сапрфагам (падалыцики). Особое место занимают биофильтраторы - животные, питающиеся за счет фильтрации среды обитания -воды или почвы. К ним можно отнести двустворчатых моллюсков, дождевых червей, трубочников.

Многие животные всеядны - они питаются и растительной и животной пищей, некоторые из них поедают и падаль. Так, медведь использует в пищу крупных насекомых, ящериц, лягушек, ягоды брусники, черники, семена злаковых растений (овес), всегда съедает найденную падаль. Белки используют в пищу часто растительные корма — побеги, почки, плоды и семена растений. Кроме этого, белки ловят насекомых, мелких ящериц и известны как разорители птичьих гнезд -они едят и яйца и птенцов. Вороны питаются самой разной пищей — растительной, животной, падалью и пищевыми отходами на помойках. Таких животных можно отнести и к растительноядным, и к хищникам, и к падальщикам.

У большинства животных состав кормов изменяется по сезонам года. Многие плотоядные животные зимой переходят на питание растительной пищей. Так, дятлы весной и летом питаются насекомыми, которых обычно добывают из-под коры деревьев. Зимой они переходят на питание семенами хвойных деревьев. Насекомоядные птицы славки весной и летом питаются мелкими насекомыми, а на зимовках - насекомыми и ягодами растений. Синицы летом - насекомоядны, зимой едят не только насекомых, спрятавшихся в трещинах коры деревьев, но и плоды, и семена растений, и даже пищевыми отходами.

Состав кормов может изменяться и в зависимости от возраста животных. Так, многие растительноядные птицы выкармливают птенцов насекомыми (зяблик, чиж и другие).

Животных с жестко определенным типом питания немного, у большинства тип питания часто может меняться. В зависимости от условий, возраста, сезона года они могут использовать в пищу как растительную, так и животную пищу. Большинство хищников обязательно питается и наземной частью растений, включая плоды и семена, многие из них не обходят и падаль.

Пищевые связи в сообществе можно отразить в виде пищевых цепей или сетей. В таких моделях стрелками показывают обычно перенос энергии или биомассы. Например:

Другие типы биотических взаимодействий.

Помимо трофических, можно выделить еще несколько типов взаимоотношений. Топические отношения это обеспечение условий

жизни одним видом для другого. Например, бобры, поселяясь на мелких лесных ручьях, изменяют не только структуру, но и видовой состав экосистемы. Плотины, которые бобры строят, например, на ручье, запруживает его и приводит к затоплению прибрежной зоны. Большинство травянистых растений быстро погибает, и им на смену приходят полуводные и болотные растения. Форические отношения определяются расселением одних видов живых организмов с помощью других. В роли транспортирующих организмов выступают обычно животные. Они могут переносить на теле или внутри как животных, так и растения, на разных стадиях развития. Например, снегири, поедая ягоды рябины, разбрасывают семена, распространяя их. Фабрические отношения предполагают использование одними видами других для возведения различного типа сооружений. Для создания различных построек используются как остатки живых организмов, так и части растений, так и организмы целиком. Например, птицы строят гнезда, используя листья и побеги растений.

Способы защиты животных

Выделяют следующие способы защиты у животных: Пассивная защита и активный отпор. В обоих случаях животные используют самые разные механизмы, рассмотрим основные: 1. Механическая защита (покровы, выросты покровов); 2. Использование ядов;

3. Использование убежищ; 4. Поведение; 5. Окраска покровов

Механическая защита

К механической защите можно отнести твердые или утолщенные покровы, наличие шипов и гребней. Появление дополнительных или увеличенных шипов и гребней часто связано с присутствием хищника. Например, в аквариуме содержали сначала хищных коловраток, а затем поселили растительноядных. Через некоторое время обнаружили, что шипов и гребней на их панцире стало больше.

Толстые покровы чаще встречаются у малоподвижных или сидячих животных, например, у мидий, особенно живущих на мелководье. Толстые и прочные покровы снижают риск гибели и увеличивают затраты хищника на охоту. Например, вороны хватают мидий и пытаются их расколоть, бросая на камни с некоторой высоты. Если раковина прочная, с первой попытки не раскалывается, ворона может бросить эту и искать другую. Однако, у животных с толстым покровом обычно нет других способов защиты и не всегда "удобна" для животного. Например, ежи и броненосцы сворачиваются в клубок и становятся практически недоступными для хищников. Но! Свернувшись невозможно ориентироваться, не видно, ушел хищник или нет. Именно этим часто пользуются лисы при охоте на ежей. Они замирают около свернувшегося ежа и ждут. Через некоторое время еж начинает разворачиваться и тут его и хватает лиса.

К механической защите можно отнести и наличие жестких волосков на теле некоторых гусениц. Птицы неохотно едят таких "волосатых" гусениц, но такими гусеницами питаются кукушки, а целая группа воробьиных птиц приспособилась их ощипывать, и кормят так даже птенцов.

Некоторые могут без особых потерь оставлять шипы в теле врага или даже "стрелять" шипами (дикобразы). Некоторые рыбы используют панцири (кузовок), или "надуваются" как например, рыба-еж.

У многих животных, в том числе, у хищников, часто имеются мягкие выросты на теле. Это позволяет им маскироваться в зарослях. Например, конек-тряпичник практически незаметен в зарослях водных растений. Так же незаметной будет и хищник, например черепаха с выростами на голове.

Химическая защита

К способам химической защиты относят в первую очередь яды. Химический состав ядов, его сила и быстродействие, а так же способ использования может быть самым разным. Кроме этого многие животные используют яд для охоты. Некоторые и для охоты и для защиты. Приведем примеры. Некоторые моллюски вырабатывают серную кислоту, которой выстреливают при опасности или для добычи пищи, спрятанной в панцире. Жук бомбардир имеют в брюшке два резервуара. Один содержит гидрохинон, другой перекись водорода. При опасности жидкости смешиваются, образуется очень ядовитое вещество - хинон, оно и разбрызгивается на врагов.

Другой способ у бабочек данаид. Их гусеницы питаются ядовитым растением - ваточник. Это растение содержит яд - сердечные гликозиды. Гусеницы накапливают яд (он действует на позвоночных животных). Накопившийся яд передается куколкам и взрослым бабочкам. Бабочки несъедобны, яд вызывает сильную рвоту у основных их врагов - птиц.

Известно, что многие змеи используют яды для охоты, убивая свою жертву. Кстати, некоторые змеи, которых мы считаем не ядовитыми, имеют и яд и ядовитые зубы. Но зубы у них расположены глубоко в полости рта, почто на границе с глоткой, поэтому для нас они не опасны, они вводят яд в почти проглоченную жертву. Используют яд для охоты и одиночные осы. Они парализуют жертву, сохраняя ее (жертву) живой но парализованной (для личинок). Общественные осы и пчелы имеют яд, который используется в основном для защиты. Этот яд может быть очень опасен и даже смертелен для детей и страдающих аллергией (яд белковой природы). Муравьи содержат муравьиную кислоту - яд, используемый для защиты и сражений с врагами.

Ядовиты многие земноводные. Они медлительны, неповоротливы и легко могут стать жертвой хищников. У жаб ядовитые железы скапливаются в валиках на голове и выделяется при надавливании. Можно видеть, как хищник (собака, лиса, цапля) схватив жабу, тут же ее выплевывают.

Ядовитыми являются некоторые рыбы, яд у них обычно выделяется вместе со слизью.

Использование убежищ.

Убежища хорошо в том случае, если охотник не может туда проникнуть, или на границе можно организовать оборону. Большинство животных, имеющих убежища, стремятся в них прятаться при опасности (если убежище не используется для размножения, и в нем нет детенышей). Наиболее защищенными являются животные, постоянно живущие в норах. У крота, слепыша, червяги врагов практически нет, если они не появляются на поверхности земли. Другое дело животные, использующие убежища временно. Они часто прячутся в убежище при опасности. Но эффективность такой защиты определяется особенностями хищника. Если за кроликом охотится волк, убежище поможет избежать опасности, но если это ласка — она догонит кролика и в норе.

Поведение

Разнообразные формы поведения оказываются эффективной защитой от врага (или способом охоты). Поведенческие реакции у животных очень разнообразны, перечислить или как-то сгруппировать их почти не возможно. Далеко не всегда можно предсказать, как животное себя поведет. Тем не менее, некоторые ситуации можно описать как врожденные программы действий.

Многие животные принимают различные позы.

Мертвыми прикидываются опоссумы, кузнечики, многие жуки. Последние поджимают ноги и усики и совершенно не шевелятся. Есть змеи, у которых окраска нижней части тела напоминает полуразложившуюся ткань. При опасности они поворачиваются брюшной часть тела вверх и замирают.

Гусеницы бабочки пяденицы по окраске и форме тела похожи на дерево, на котором живут. При опасности они приподнимают верхнюю часть тело и замирают. Угол наклона тела к ветке точно такой же, как и у растущих веток, поэтому отличить бабочек от сухого сучка невозможно.

Птицы на гнездах при опасности замирают, вжимаются в гнездо и даже закрывают глаза (обычно на несколько мгновений, а затем срываются с места).

Угрожающее поведение. Бабочки совки имеют ярко окрашенную вторую пару крыльев, часто с пятнами в углах, а первая окрашено обычно тускло. В покое первая пара прикрывает вторую, но при опасности бабочка разворачивает крылья, демонстрируя врагу вторую пару.

Плащеносная ящерица при опасности приподнимается на лапах, раздувает складки кожи вокруг головы (увеличивая размер головы), и, таки образом, выглядит больше, чем на самом деле. На крупную добычу нападают далеко не все хищники, поэтому увеличение собственных размеров при опасности - часто встречающаяся форма поведения. Животное пытается выглядеть крупнее и обмануть хищника.

Многие пугают врагов шумом: дикобразы например, стучат иглами. Шумят и гремучие змеи, "предупреждая" о нападении. Вертишейки на гнезде вытягивают шею и шипят (очень похоже на змею). Дрозды, защищая гнездо, нападают на врага: бьют крыльями и "выстреливают" экскрементами. Защита детенышей у птиц и млекопитающих часто бывает агрессивной. Самки большинства видов млекопитающих будут активно защищать детенышей и нападут на врага, часто более крупного. Не следует подходить к детенышам зверей и даже задерживаться рядом с ними (копытные, хищники) мать обычно рядом и очень опасна.

Самки птиц часто отводят от гнезда хищника, волоча крыло или громко крича.

Многие животные, вооруженные когтями, зубами или сильными ногами дерутся с врагами, защищая собственную жизнь. На лосей может охотиться только медведь ранней весной (когда лоси ослаблены) или волчья стая зимой. Одиночный волк близко не подойдет к взрослому лосю (Рога, ноги и копыта)

Другой способ защиты - убегание. Здесь большое значение имеет способ движения, скорость, маневренность и выносливость. Циклопы в воде двигаются рывками. Значит спасение в маневренности, величине прыжка (скорости). Такую добычу поймает не всякий хищник. Например, плотва поймает не всякого циклопа, она их хватает, а вот лещ широко открывает рот и всасывает в рот воду, как "пылесос" (вместе с циклопами).

Заяц, спасающийся от волка, не просто быстро бежит, но и "запутывает" следы, делая резкие повороты и совершая другие маневры. Лиса, спасаясь от волка (собак) при повороте обязательно махнет хвостом - и хищник увидит кончик хвоста, "повернувший" в другую сторону. Копытные саваны защищаются от гепарда тем, что могут бежать долго. Гепард — самый быстрый хищник, но бежит очень недолго - несколько минут. Водоплавающие птицы часто спасаются от хищников, ныряя в воду.

Многие животные пользуются несколькими способами защиты.

Одной из врожденных программ защиты от опасности является интересная особенность: образ врага обычно привлекателен для животных, и это способствует тому, что обнаружив врага, животное постоянно следит за ним, готовое в любой момент или спрятаться или убежать.

Стратегия хищников во время охоты.

Хищники могут пользоваться также самыми разными способами охоты. Одни охотятся из засады, другие догоняют или подстерегают добычу. Так или иначе, но хищники используют когти, зубы, скоростное движение, инстинктивные программы и научение, групповую охоту.

Охота далеко не всегда бывает удачной, поэтому у хищников обычно широкий спектр питания, они способны за один раз съесть довольно много, чтобы затем относительно долгое время переваривать пищу в покое (полусонном состоянии отдыха), могут долгое время и голодать. У некоторых есть приспособления к преодолению покровов жертвы калан, например, для того, чтобы разбить раковину моллюска, ложится на спину (в воде), кладет на грудь плоский камень и пытается таким образом разбить раковину. Большинство хищников иногда потребляют и растительную пищу.

Окраска животных.

Существует большое разнообразие типов окраски животных. С ее помощью животные могут спрятаться (от врага и для охоты), могут предостеречь о собственной опасности, могут передать информацию о своем физиологическом состоянии, возрасте, поле и т.д.

Окраска, соответствующая фону или цвету окружающей среды называется покровительственной. Такой тип окраски животные могут использовать для защиты. Например травяная лягушка (зелено-бурая); бабочки совки, сидящие на стволе дерева складывают крылья так, что сверху оказываются серые, цветочные пауки могут быть желтыми, розоватыми, голубоватыми, в зависимости от того, на цветке какого цвета сидят. Покровительственную окраску могут использовать и хищники. Богомол, кузнечик зеленого цвета, окраска льва желтоватых оттенков, поэтому лежащего (например, в засаде) льва трудно заметить.

Окраска может быть предостерегающей. Это обычно яркая, желтая, красная, черная окраска. Таким образом, животное предупреждает о своей ядовитости. Пчелы, осы, шмели имеют желто-черную, полосатую окраску, жерлянки (земноводные) имеют желто-черную или красно-черную окраску брюшка. При опасности они переворачиваются так, чтобы было видно брюшко. Многие древесные южно американские лягушки очень ядовиты и имеют яркую, бросающуюся в глаза окраску. Многие клопы, например, клоп солдатик имеют красно-черную окраску.

Окраска может быть мимикрией. Это неопасные животные, похожие на ядовитых. Например, цветочные мухи желто-черные, полосатые и очень похожи на пчел, но не ядовиты. Лягушка помидор ярко красной окраски, но она не ядовита.

Окраска может быть разделяющей. Это полосатые животные - тигры, зебры и другие. Полосатость приводит к тому, что контур тела определить, он как бы размывается, поэтому этих животных увидеть трудно, особенно на пестром фоне. Такая же окраска у многих рыб коралловых рифов. Они полосатые, или имеют желтое тело и черный хвост. В этом случае, хвост трудно увидеть, у хищника не формируется образ рыбки, и они ее не замечают.

Пятна и глазчатость. У многих бабочек на концах крыльев есть крупные черные пятна, так же у некоторых рыб коралловых рифов есть черное пятно в основании хвоста. Такие пятна на ярком фоне хищники воспринимают как глаза. У бабочек довольно большое расстояние между этими пятнами, и хищники "видят" животное с большой головой (расстояние между глаз большое - большая голова), поэтому нападают реже. У рыб с пятном на хвосте "непонятно", где голова, поэтому хищники или теряются "за какую часть хватать", или откусывают только хвост.

Хищники могут привлекать жертву с помощью окраски. Это небольшие пятна или светящиеся органы. Такие светящиеся "фонарики" есть у удильщиков на конце удочки.

Животные часто используют несколько видов защиты и нападения. Например, клопы солдатики с предостерегающей окраской часто собираются в большую группу, чтобы были видны издалека. Бабочки совки имеют первую пару крыльев темной, покровительственной окраски, а вторую - яркой, предостерегающей. Птица коростель имеет окраску желтовато-бурую, с продольными пестринами. При опасности они вытягиваются вверх и быстро бегут в траве, практически ее не задевая, или стоят на месте. Увидеть их невозможно, даже подойдя близко и зная, что птица где-то рядом.

Факторы среды

Любые живые организмы, в том числе животные, обитают в среде и неразрывно с ней связаны.

Свойства среды (сигналы, факторы и ресурсы) оказывают на животных воздействие

Свет.

Видимый спектр солнечного света - важное условие для ориентировки животных. Животные, активные днем — дневные — обычно активны на свету (днем), имеют относительно яркую окраску. Животные активные ночью или в сумерках (ранним утром или поздним вечером) называются ночными. У этих животных окраска покровов относительно темная или тусклая, крупные глаза, особое зрение, хорошо развит слух, имеются особые способы ориентировка (как например, у летучих мышей - ориентация на эхо от ультразвука), некоторые имеют светящиеся органы или пятна окраски. Животные, обитающие в полной темноте, чаще всего не имеют глаз (или мелкие глаза).

Ультрафиолетовое излучение. Излучение а, (3, у - губительно для всего живого. Устойчивость к жесткому излучению увеличивается с возрастом животного ( наиболее уязвимы эмбрионы) и с увеличением эволюционного возраста вида (более древние - более устойчивы).

Свет как сигнал. Наибольшее значение имеет длина светового дня или фотопериод (соотношение длины светлой и темной части суток). В течении года длина светового дня увеличивается и уменьшается (за исключением области экватора). Изменение фотопериода служит сигналом к последующим изменениям других факторов, таких как температура, осадки, влажность и т.д. Фотопериод определяет фазы годового цикла (например, у птиц: размножение, линька, подготовка к миграциям, миграции, зимовка, линька, миграции). Определяющим сигналом для запуска программы годового цикла является увеличение длины светового дня.

Температура.

Всех животных по способности поддерживать постоянную температуру тела можно разлепить на две группы:

"теплокровные" или эндотермные - т.е. способные поддерживать температуру тела постоянной, за счет внутренних энергетических источников. Температура тела этих животных не зависит от температуры окружающей среды. К этой группе относят только птиц и млекопитающих. У них высоких уровень обмена веществ, т.е. внутренней теплопродукции достаточно для поддержания температуры тела выше температуры окружающей среды.

"холоднокровные" или эктотермные - т.е. не способные поддерживать температуру тела постоянной. Эти животные используют для поддержания температуры тела внешние источники и их температура зависит от температуры окружающей среды. Это все животные, кроме птиц и млекопитающих. У этих животных низкий уровень обмена веществ, а внутренней тепло продукции недостаточно для поддержания температуры тела не зависимо от температуры окружающей среды.

Эктотермные животные получают энергию из среды и часть ее в среду же отдают (как любое нагретое тело).

Механизмы терморегуляции для эктотермных животных:

1. Особая окраска покровов - более темная у живущих в холодной среде, и более светлая у живущих в теплой и жаркой среде. Сравните окраску покровов у ящериц Северо-запада ( холодные условия) и живущих в пустыне (жаркие условия).

2. Постоянные перемещения тень - солнце. Например, на Северо-западе змеи часто греются на солнечных местах.

Принимают особые позы, позволяющие "поставить" под солнечные лучи большую поверхность тела. Такие позы хорошо описаны для саранчи.

4. Дрожание летательной мускулатуры в прохладных условиях. Например, шмели осенью перед полетом часто сидят у выхода из гнезда и "дрожат" - сокращая летательную мускулатуру (тем самым, вырабатывая дополнительную энергию).

При экстремальных температурах эти животные могут использовать убежища, где поддерживается более или менее постоянная температура (например, пустынные насекомые летом дневные часы часто проводят и норках или прячутся под камнями в тени.

При низких температурах эти животные теряют активность (ниже 10°С), а при дальнейшем понижении температуры многие прячутся в убежищах и впадают в анабиоз (ниже 5"С). Анабиоз - обратимое резкое замедление всех физиологических обменных процессов (дыхание, пищеварение, кровообращение и др.)

Температура тела у эктотермных животных мало отличается от температуры окружающей среды. Как следствие этого:

- Они зависят от внешних источников тепла

-Расходуют дополнительную энергию на особые покровы

-Более доступны для хищников, особенно в холодных условиях, из-за малой подвижности.

Как следствие - чем выше температура среды - тем выше интенсивность обмена веществ, Но! Очень высокие и очень низкие температуры среды приводят к резкому замедлению скорости обмена и даже его остановке и могут привести к гибели животного.

Интересно, что для развития этих животных большое значение имеет не только температура среды, но и длительность (в днях или часах) воздействия температуры. Например, для развития кузнечика из яйца необходима температура воздуха 1> 16° С. Причем, при 1= 20° С, развитие происходит ли 17,5.дней, а при 1= 30° С - за 5 дней ( при более высоких температурах - останавливается).

Температура может быть стимулом. Чтобы яйца (куколки) бабочки осенней генерации начали развиваться - необходимо воздействие определенной низкой температуры в течении определенного периода времени. Именно поэтому попытки сохранить куколок бабочек в домашних условиях зимой обречены на неудачу. Для начала размножения лягушек весной, необходимо, чтобы они подверглись воздействию зимнего холода, иначе половые железы не начнут работать.

Высокие температуры воздействуют как "тепловой шок" - при этом происходит изменение химической структуры ферментов (их разрушение) и обезвоживание организма.

Низкие температуры замедляют скорость обмена. Для большинства эктотермных животных снижение температуры воздуха ниже 10.° С приводи к снижению активности, ниже 5 ° С - к низкой активности, а при температуре ниже 0° С животные гибнут ( замерзает вода в клетках и клетки разрушаются). Исключение составляют например ледяная рыба и сибирский углозуб - у них в клеточной цитоплазме есть вещества "антифризы" - препятствующие замерзанию клеточной воды при небольших отрицательных температурах. При низких температурах животные интенсивно используют пищевые резервы тела, а кормятся мало и медленно (снижение активности движений, переваривания и других процессов). Длительное воздействие низких температур приводи к ослаблению, истощению и смерти в конечном итоге.

Эндотермные животные

Пределы температурной толерантности (выносимости) у эндотермных животных более широкие, чем у эктотермных животных. Температура тела у этих животных обычно колеблется в пределах от 35 до 40° С, поэтому они обычно отдают тепло в среду. Замедление теплоотдачи происходит благодаря теплоизоляции - мех, перья, подкожный жир, регуляция подкожного кровотока, дыхания, особенности окраски покровов и т.д. Для этих животных характерно понятие термонейтральная зона - температуры, при которых теплоотдача отсутствует или минимальна (т.е. животные не тратят дополнительную энергию на обогрев или остывание). Термонейтральная зона у разных видов - различна, но в среднем лежит в пределах температур от 16 до 25° С. Выше и ниже крайних температур термонейтральной зоны включаются механизмы терморегуляции.

Если температура среды ниже температуры тела - подкожные сосуды сужаются, дыхание уряжается, как следствие - теплоотдача сокращается. При температуре среды выше температуры тела наблюдаются обратные процессы. В условиях жарких или холодных условий многие эндотермные животные скрываются в убежищах, таким образом они еще сокращают теплоотдачу и могут существовать при очень высоких или низких температурах. Например: у многих пустынных грызунов (сусликов, тушканчиков) в течение года для сезона спячки в норах - летом, в самую жару и зимой, при очень низких температурах. В умеренной зоне и севернее, многие животные зимой уходят в спячку (спячки бывают с разной степенью погружения — от сна до анабиоза), или скучиваются в тесную группу, например, синицы зимой ночуют, сбившись в плотную группу.

Животные, постоянно живущие в условиях низких температур, обладают некоторыми морфологическими особенностями: у них более густой мех (оперение с густой подпушкой), толстый слой подкожного жира, общий фон окраски светлый (до белого), оголенные участки кожи или выступающие части тела - темной окраски. Последнее связано с тем, что черный цвет поглощает тепловые солнечные лучи, тем самым снижая опасность обморожения. Вспомните белого медведя. Толстый слой подкожного жира, белый мех, черный нос, губы и подошвы. У животных, живущих в высокогорье, обычно черными оказываются кончики хвоста, лап, ушей (типичная "сиамская" окраска). У животных, живущих в жарком климате приспособления обратные. Кроме этого многие животные, живущие в жарком климате, увеличивают испарение с поверхности тела. Например, у животных жаркого климата обычно кожные капилляры располагаются близко к поверхности тела, у них крупные уши ( с внутренней поверхности ушей идет значительной испарение) - как например, у слона, у фенека - пустынной лисицы и других. Имеются и поведенческие реакции - например, усиленное слюноотделение и высовывание языка (испарение) у собак в жаркую погоду.

Водные животные живут в условиях более сглаженных колебаний температур. При изменении температуры воды эктотермные животные меняют свою активность, а эндотермные животные обладают толстым подкожным жиром и плотной гладкой, непромокаемой шерстью (звери), а птицы - непромокаемым оперением (у некоторых, например, пингвинов, есть и слой подкожного жира).

Температура может определять и количество кислорода в среде. Известно, что при повышении температуры воды количество кислорода в ней снижается. При понижении температуры воды увеличивается количество кислорода, растворенного в воде.

Вода.

Вода - необходимое условие жизни животных, является и фактором и ресурсом.

Наземные животные постоянно теряют воду (т.к. в воздухе воды мало) вследствие испарения и выведения продуктов обмена веществ. Поэтому вынуждены ее экономить. Получают воду животные из питья, пищи и в результате обменных процессов (например, некоторые пустынные мышевидные грызуны не пьют воду, а получают ее из пищи в ходе обмена веществ).

Большое значение для животных имеет относительная влажность воздуха. Чем выше относительная влажность воздуха — тем меньше испарение и меньше затраты животных на экономию воды. Влажность воздуха тесно связана с температурой воздуха. Чем выше температура - тем быстрее происходит испарение. Влажность воздуха различна в разных ярусах растительности. Так, например, в травяном покрове относительная влажность воздуха составляет около 100%, а на высоте 40 см над травянистым покровом только 50%.

Животных, сильно зависящих от влажности воздуха и предпочитающих повышенную влажность, часто называют наземными водными животными. Это в первую очередь черви, моллюски, мокрицы, и земноводные.

При снижении влажности воздуха многие животные или скрываются в убежищах или используют механизмы экономии воды в организме. У многих насекомых суточная активность связана с динамикой влажности воздуха. Известно, что комаров больше у водоемов, а многие летающие мелкие мушки днем предпочитают тенистые и влажные лесные сообщества, а вечером чаще появляются на опушках и полях, причем держатся над травянистым покровом.

Способы экономии воды у наземных животных. Животные, обитающие в засушливых условиях, вынуждены экономить воду. Так же экономят воду и птицы, но (!) в связи с облегчением носа тела из-за полетов (мало пьют). К способам экономии воды можно отнести следующие:

Непроницаемые для воды покровы тела (например, у ящериц - чешуи)

Использование физиологических механизмов: выведение твердых продуктов обмена веществ, как у пресмыкающихся, птиц и насекомых.

Отсутствие кожных желез - снижение испарения с поверхности тела.

Наличие шерсти также снижает испарение, точнее, задерживает воду на коже и, тем самым, снижает испарение.

Поведенческие реакции - уход в убежища при засухе

Животные, живущие в условиях повышенной влажности воздуха, приспосабливаются к существованию при избытке воды в среде. В первую очередь это водные животные (первично и вторично-водные), кроме этого, это животные, живущие в полуводной среде или в условиях повышенной влажности.

Адаптации животных к избытку волы в среде могут быть следующими:

1. Тонкие, пористые, проницаемые покровы, с большим числом кожных желез.

2. Большое количество капилляров в подкожном слое

3. Физиологические механизмы - образование продуктов обмена веществ - аммиака. Аммиак плохо растворим в воде, и для его выведения требуется много воды (т.е. выведение большого количества воды через выделительную систему).

Надо помнить, что при повышении температуры и влажности, становится трудно дышать, из-за "нехватки" кислорода и снижения испаряемости жидкости с поверхности тела. Наземные живые организмы легче переносят пониженную влажность воздуха, особенно при высоких температурах. Хорошо известно, что люди лучше переносят "финские" бани, по сравнению с "русскими". В бане температуры могут быть очень высокие, но при высокой влажности снижается испаряемость, температура тела поднимается, а растворяемость кислорода снижается (нарушения дыхания). Такая ситуация быстрее приводит к перегреву (и "сворачиванию" белковых ферментов).

Соленость

Соленость воды имеет большое значение для водных животных. Известно, что морские животные не могут жить в пресной воде, и наоборот. Причины этого кроются в механизмах регуляции вводно-солевого обмена. Так, у пресноводных животных концентрация солей в организме выше, чем в окружающей воде. Поэтому в соответствии с физико-химическими законами, вода нее время поступает в их организм извне (см. выше покровы). У пресноводных животных интенсивно работают механизмы выведения из организма избытка воды, как через выделительную систему, так и через кожные покровы (если это возможно). Если пресноводные животные попадают в условия с повышенной соленостью, количество воды, поступающей в организм извне, снижается, а количество воды, выводимой из организма, остается большим. Это может привести к обезвоживанию организма.

У морских животных концентрация солей в организме ниже, чем в окружающей воде. Значит, механизмы вводно-солевого обмена будут иными. У морских животных развиты механизмы' удержания воды в организме (т.к. вода стремится в направлении от низкой концентрации солей в сторону более высокой). Стало быть, при попадании морских животных в пресные водоемы, вода будет усиленно поступать в организм, и удерживаться в нем. Таким образом морским животным в водоемах с пресной водой грозит избыток воды в организме (отечность всех тканей). Кроме этого у морских животных имеются механизмы выделения солей из организма. Выводятся соли обычно в кристаллическом виде (без воды), самым разным образом.

Для животных, живущих на засоленных участках наземной (почвенной) среды, будут характерны механизмы регуляции вводно-солевого обмена, направленные на выделение избытка солей и удержания воды в организме. Однако, таких животных очень мало, встречаются они редко, т.к. большинство солей являются ядовитыми.

Кислотность.

Очень кислая или щелочная среда является губительной для любых организмов. Например, болотная, торфяная вода (кислая) почти стерильна, в ней не живут даже бактерии. Это обусловлено тем, что большинство организмов адаптировано к жизни в условиях нейтральной или слабокислой (реже слабощелочной) среды, а так же вещества, определяющие повышенную кислотность (фенолы, кислоты и др.) или повышенную щелочность (щелочи и основания) являются ядовитыми.

Известно, что при изменении кислотности среды от нейтральной, снижается видовое разнообразие, а вещества, определяющие кислотность (щелочность) среды воздействуют на живые организмы.

Такое воздействие может быть:

Прямым: например, нарушение физиологических процессов, в первую очередь -дыхания

Косвенным:

накопление тяжелых металлов в среде (отравление) снижение качества и разнообразия источников пищи

Водные течения и ветер

Подвижность среды обитания может оказывать большое влияние на существование организмов. В первую очередь и течения и ветер могут изменять количество кислорода в среде (а значит, качество дыхания). Изменение количества кислорода происходит вследствие двух причин: 1. Движение воды и воздуха перемешивает среду, способствуя растворению кислорода в воде. 2. При ветре и течениях температура среды снижается, что способствует увеличению количества кислорода в воде. Значит, можно сделать вывод о том, что животные, адаптированные к жизни в текучей воде (особенно быстротекучей), во-первых, более холодоустойчивые, чем животные стоячих вод, а во-вторых - животные текучих вод (реки, ручьи и т.д.) более требовательны к наличию кислорода. Именно это является причиной того, что ручьевая форель, например, не сможет жить в прудах (не хватит кислорода, да и жарко). Именно поэтому аквариумные рыбки и другие водные животные из умеренной зоны живут только в воде с принудительной аэрацией. Особенно трудно, например, содержать речного рака. Он живет только в чистой не глубокой воде, очень богатой кислородом. Воду в аквариуме надо постоянно "продувать" воздухом. Большинство животных из текучих водоемов требовательны и к чистоте водоемов. Они не могут жить в воде, загрязненной органическими веществами, т.к. в таких условиях кислорода меньше, а температура - немного выше (из-за постоянно идущих процессов разложения и гниения).

Ветер на суше предопределяет более холодные условия, поэтому в условиях постоянно дующих ветров обитают животные, более холодоустойчивые.

С другой стороны направленные движения и воды и воздуха определяют подвижность и неустойчивость среды (определяется скоростью ветра и течения). Поэтому животные, обитающие в условиях подвижной среды, имеют разные способы закрепления на месте и, конечно, несколько иные, чем в малоподвижной среде, способы маскировки и охоты. Однако, приспособления могут быть различными. Так, например, в тундре, при сильных зимних ветрах овцебыки (тяжелые, мощные животные) сбиваются в плотную группу ( с молодежью и беременными самками в центре группы). Этим они добиваются не только защиты от холода, но и противостоянию от сильных ветров. У водных животных, например у кораллов тяжелые скелеты, которые обеспечивают не только защиту от врагов, но и удерживают на месте животных (условия обитания - полоса прибоя - т.е. сильные и разнонаправленные движения воды).

Задача удержания на месте может быть решена различными способами:

В первую очередь это тяжелое тело или скелетные образования, или раковины (овцебыки, коралловые полипы, моллюски),

это может быть убежища (например, у личинок ручейников — массивные домики), это выбор места обитания (личинки поденок, в текучих реках и ручьях живут под камнями), это прикрепление к субстрату ( рыбы бычки имеют присоски - видоизмененные грудные плавники, с их помощью они прикрепляются к камням и удерживаются на месте во время приливов и отливов).

4. Морские коньки, живущие на мелководье литорали, часто "держатся" за водные растения с помощью загнутой задней части тела. Некоторые другие животные имеют выросты, которыми они могут "держаться" за субстрат

В условиях морских течений используются особые способы маскировки. Это не только окраска под цвет окружающей среды, но многочисленные выросты, которые колеблются, поэтому среди водных растений коньки-тряпичники, например, просто "теряются" - их не видно. Другой способ маскировки - это пестрая, часто разделяющая окраска (рыбы коралловых рифов часто незаметны из-за яркой и пестрой окраски, сливающейся с подвижным фоном).

Наземные животные, живущие в зоне сильных ветров, могут удерживаться на месте несколько иначе. Известны примеры островной фауны (океанские острова). Здесь живут животные либо бескрылые или имеющие хорошо развитые, сильные крылья. Так, островная энтомофауна (насекомые) это обычно бескрылые и мелкие по размерам животные - они не только не взлетают (и не выносятся ветром в открытый океан), но и еще обычно мелких размеров (это позволяет им в штормовую погоду легко укрываться в узкие щели и другие укрытия). С птицами на островах ситуация несколько иная. Одни утратили в ходе эволюции крылья (например, бескрылые бакланы), другие научились использовать воздушные потоки для полетов. Например, альбатросы имеют сильные, узкие и длинные крылья, поэтому не только могут долго находиться в воздухе, но и используют воздушные потоки для парения. К этой группе можно отнести чаек, материковых бакланов, дневных хищных птиц - парителей (орлы).

В связи с особыми условиями, необходимо рассмотреть и особые зоны океана - коралловые рифы и приливно - отливную часть литорали.

Зона литорали.

Морской берег в приливно-отливной зоне периодически затапливается и пересыхает. Таким образом, эта зона - стык двух разных сред обитания, а условия крайне разнообразны. Разнообразие условий - причина разнообразия фауны. Однако, животные, здесь обитающие должны иметь ряд сложных адаптации к многим, часто взаимоисключающим условиям:

Освещенность изменяется в широких пределах

Изменение уровня воды приводит то к обводненности, то к засушливости. Возникает ряд проблем: дыхание (жабры или легкие), защищать ткани от обезвоживания или избытка воды?

Различные температуры с разной суточной динамикой ( в воде более сглаженная динамика, на суше — резкая смена)

Соленость среды (морская вода - наземная среда)

Постоянное движение воды

Наличие врагов в двух средах, и, следовательно, разные способы защиты

Адаптации к этим условиям очень разнообразны, и часто видоспецефичны. Однако, разнообразие фауны на литорали значительное, как и везде, в пограничной зоне.

Экологические группы позвоночных животных.

Рыбы

Рыбы донные. Эти рыбы предпочитают держаться около дна, на небольших глубинах шельфа.

Они относительно медленно плавают, чаще всего ведут одиночный образ жизни. У многих имеются механические средства защиты: колючки, шипы, иглы, а иногда и электрическими средства защиты и нападения. Многие обладают способностью к электролокации.

Большинство из этих рыб имеют плоское тело и покровительственную окраску— верхняя сторона тела более темная, а нижняя, обращенная к дну — более светлая. К этой группе относятся скаты. Они сплющены в спинно-брюшном направлении, имеют широкие грудные плавники, глаза на спинной стороне, рот и жаберные щели — с брюшной, хвостовой плавник (нитевидный, тонкий) сохраняет только свою верхнюю лопасть. Камбалы, палтусы — рыбы, сплющенные с боку, "лежат" на боку. Тело их широкое и плоское, спинной и анальный плавники широкой полосой окаймляют тело. Глаза располагаются на верхнем "боку", жабры сверху и снизу, рот конечный. У сомов голова — слегка приплюснутая сверху с широким ртом, брюшная часть тела широкая и плоская, а в остальном они сохраняют стандартный рыбий облик. У них хорошо выражены усики около рта, играющие роль органов осязания.

Другие обитатели дна имеют червеобразное тело, что дает им возможность спасаться от опасности и искать корм в рыхлом грунте. Это угри, вьюн и др.

К донным рыбам относятся и некоторые стайные рыбы, совершающие сезонные миграции и связанные с дном поиском подходящей растительной пищи — сазан и другие карповые.

К этой же группе можно отнести и щук. Они держатся рассеянно, на индивидуальных участках. Тело их стреловидно, мощно развитые плавники (особенно спинной, анальный, хвостовой) дают возможность подкарауливать добычу в засаде и нападать на нее в стремительным и коротком броске.

Рыбы пелагиали (толща воды). Рыбы, предпочитающие толщу воды. В связи с разнообразием условий в различных частях океана, адаптации обитающих здесь рыб так же чрезвычайно многообразны.

Основная группа — это рыбы, быстро плавающие и естественно, имеющие веретенообразное, вытянутое тело .мощную мускулатуру и плавники, часто слегка заостренную голову. Это акулы, тунцы, лососевые, осетровые. В небольших внутренних водоемах это судак, лещ, лососевые, сиговые и др.

К этой же группе относятся летучие рыбы, у которых грудные плавники очень крупные и широкие, что позволяет им при опасности "взлетать" над поверхностью воды. Эти рыбы способны таким способом перемещаться на довольно значительные расстояния.

Другие приспособления имеют рыба-еж: они способны при возникновении опасности раздуваться, превращаясь в шар, покрытый слизью и с торчащими во все стороны довольно крупными иголками. Кроме этого, они выделяют на своей поверхности ядовитые вещества.

Тело рыбы-кузовка почти полностью заключено в панцирь (свободным остается только хвостовой стебель). Они предпочитают держаться в толще воды, неторопливо плавая.

Рыба-луна имеет плоское тело округлой формы, спинной и анальный плавники у неё одинаковой формы и размера. Рыба-луна достигает почти 5 метрового размера в диаметре, обычно лежит на боку у поверхности воды и перемещается вместе с океанскими течениями. Эта рыба очень уязвима, но она же является одной из самых плодовитых рыб — самка откладывает до 300 млн. икринок.

Рыба-прилипала несет на верхней части головы присоску, с помощью которой она прикрепляется к акулам, тунцам, китам, а иногда и к океанским лайнерам и передвигается вместе с ними.

Сельдяной король — очень длинная (до 8 м) рыба, ярко окрашенная, с разросшимся спинным плавником, который образует "корону" над её головой. Самостоятельно двигается с большим трудом. Поэтому предпочитает двигаться вместе со стаей сельдей.

Рыбы литорали (приливно-отливной области). Литораль любого водоема отличается обычно бурным развитием водной растительности, и довольно значительной силой приливно-отливных течений. Морской конек имеет необычную форму тела — напоминающую шахматную фигуру и покровительственную окраску, а также плавники придающие им вид растрепанной "тряпки", за что морские коньки и получили название — тряпичники. Это позволяет им хорошо маскироваться в зарослях растений. Рыба-игла хорошо плавает, а ее вытянутое тело позволяет ее скрываться от хищников.

Другая группа обитающих на литорали рыб — бычки. У них широкое, уплощенное снизу тело, массивная голова. Грудные плавники образуют своеобразную присоску, с помощью которой они удерживаются на месте во время приливов и отливов.

Глубоководные рыбы. Это относительно малоподвижные хищные рыбы которые живут по одиночно, на больших глубинах (3-5 км), где подстерегают редкую случайную добычу. Часто (но не всегда) имеют вытянутое тело. Все они обладают светящимися органами для привлечения добычи, широкий рот с мощными и многочисленными зубами и растяжимый пищеварительный тракт, т.к. добыча часто превышает их собственные размеры в 6 - 8 раз. Хиазмонд, мешкорот, удильщики (например морской черт) и другие.

Рыбы коралловых рифов. Коралловые рифы располагаются в тропических зонах мирового океана, на небольших глубинах. В рифах создаются особые неповторимые по разнообразию условия и характеризуются яркой и пестрой окраской, большим разнообразием систематических групп животных. Поэтому и рыбы, здесь обитающие, небольших размеров, но разнообразной формы и окраски. Окраска обычно соответствует основной фоновой или является разделяющей — многие рыбы имеют одну или много темных полос или пяте на ярком фоне. Это группа к которой относятся рыба-бабочка, рыба-слон и другие. Среди многочисленных ниш и убежищ скрываются в засаде мурены — опасные хищники с длинным телом, огромной головой и ртом, усеянным зубами. Скат - манта это одна из крупных рыб, обитающих в зоне коралловых рифов (до 8 м в поперечнике). И хотя по форме тела это скорее придонная рыба, тем не менее этот скат плавает и толще воды на рифах, частенько поднимается к поверхности воды. Среди обитателей этой зоны океана — довольно часто встречаются хищники, которые обладают стреловидным телом и мощно развитыми плавниками (панцирная щука) и которые поджидают свою добычу в засаде.