- •Самарский государственный технический университет

- •Курсовой проект по дисциплине «Прикладная метрология»

- •I. Выбор средства измерения для контроля допуска заданного параметра. Определение вероятностных ошибок первого и второго рода при контроле детали и достоверность контроля.

- •1. Выбор си.

- •1.1 Характеристика неточности изготовления детали.

- •1.2 Методы контроля заданного отклонения

- •1.3 Схема контроля с описанием методики.

- •1.4 Понятие о точности измерений, источники погрешности, методика определения суммарной погрешности.

- •1.5 Выбор си с позиции обеспечения необходимой точности.

- •1.6 Принцип действия выбранного си.

- •2. Оценка достоверности контроля.

- •2.1 Понятие о вероятностных ошибках первого и второго рода. Причины их возникновения.

- •2.2 Оценка достоверности контроля заданного допуска.

- •II Выбор средства измерения для контроля напряжения в цепи напряжения в соответствии с заданными условиями.

- •2.1Методы измерения напряжения.

- •2.2Выбор первоначальной совокупности средств измерения.

- •2.3 Выбор си по заданной точности и номинальному значению измеряемой величины.

- •2.4 Функциональная схема си. Описание принципа его работы и анализ источников дополнительной погрешности.

- •2.5 Определение поправок к показаниям си и точности показаний методом ситуационного моделирования.

- •III. Проведение статической обработки результатов измерений, оценка погрешности от смещенности и определение минимально необходимого объема выборки.

- •3.1 Характеристика многократных измерений, цели статической обработки данных.

- •3.2 Грубые погрешности и критерии их исключения.

- •3.3 Проверка предложенной выборки на наличие промахов и их исключение при необходимости.

- •3.4 Понятие закона распределения случайной величины.

- •3.5 Построение гистограммы исходных данных.

1.5 Выбор си с позиции обеспечения необходимой точности.

Определим суммарную погрешность отклонения от соосности в соответствии с разработанной схемой (СамГТУ.200501.059.12.03) по формуле:

![]()

Погрешность плиты - 6мкм, погрешность штатива – 4мкм, погрешность стойки - 4мкм, погрешность скалки - 2мкм. Тогда:

![]()

Для

регистрации заданного допуска должно

быть выбрано СИ, обладающее погрешностью

не более 14,15мкм.

Это может быть индикатор часового типа

ИТ с погрешностью СИ

![]() ,

ценой деления 0,01.

,

ценой деления 0,01.

1.6 Принцип действия выбранного си.

К зубчатым приборам, основанным на применении зубчатой передачи, относятся индикаторы часового типа ИЧ и ИТ, предназначенные для относительных измерений наружных размеров, отклонений формы и расположения поверхностей. Индикатор, кроме того, используют еще в качестве измерительного элемента в индикаторной скобе, индикаторном стенкомере, индикаторном глубиномере и некоторых других приборах. Настройку индикатора на нулевую отметку выполняют поворотом ободка с циферблатом вокруг оси, что избавляет от необходимости иметь микрометрическую подачу стола при измерении на стойке и удобно при контроле отклонений расположения и формы поверхностей. Кроме стрелки на лицевую сторону циферблата вынесен указатель числа ее оборотов, выполненный в виде малой стрелки.

Измерительный стержень (1) с зубчатой рейкой (2), перемещаясь, поворачивает триб (А1=16), который жестко связан с зубчатым колесом (А2=100) и вращается с ним на одной оси. Колесо находится в зацеплении с трибом (А3= 10), на оси которого установлена стрелка (4). Зубчатое колесо (А4=100), на оси которого неподвижно посажена втулка с волоском, находится в зацеплении с трибом (А3=10). Колесо, находясь под действием волоска, заставляет всю передачу работать на одной стороне профиля зуба, вследствие чего устраняется мертвый ход. На оси колеса установлена стрелка - указатель числа оборотов соточной стрелки. Измерительное усилие создается пружиной.

Рис.4 Индикатор часового типа

2. Оценка достоверности контроля.

2.1 Понятие о вероятностных ошибках первого и второго рода. Причины их возникновения.

При выполнении контроля решение всегда принимается в условиях помех. Поэтому говорить о величине параметра можно лишь с некоторой вероятностью, при этом существуют так называемые вероятности ошибок:

-

вероятность ошибки I

рода

![]() (годная деталь признается браком);

(годная деталь признается браком);

-

вероятность ошибки II

рода

![]() (бракованная деталь признается годной).

Тогда очевидно, что вероятность

правильного решения о процедуре контроля

(достоверность решения) составляет:

(бракованная деталь признается годной).

Тогда очевидно, что вероятность

правильного решения о процедуре контроля

(достоверность решения) составляет:

![]()

Оценка вероятностных ошибок осуществляется в области безразмерных величин. Введем обозначения:

![]() - безразмерная

величина, характеризующая истинное

значение погрешности контролируемого

параметра, т.е. отклонение

- безразмерная

величина, характеризующая истинное

значение погрешности контролируемого

параметра, т.е. отклонение

![]() от

номинального значения.

от

номинального значения.

![]()

Очевидно, что при попадании параметра в допуск справедливо неравенство:

![]()

![]() -

безразмерная величина, пропорциональная

текущей ошибке измерения

(в

данном случае находится пределах

-

безразмерная величина, пропорциональная

текущей ошибке измерения

(в

данном случае находится пределах

![]() ).

).

![]()

При

выполнении измерений на результате

сказывается и величина отклонения

параметра от номинала и ошибка средства

измерения, т.е. формируется видимое

значение контролируемого параметра,

которое через безразмерные величины

можно характеризовать как

![]() .

.

Величины ξ и η являются случайными и взаимонезависимыми, каждая из них характеризуется функциями распределения:

![]()

где![]() -

плотность распределения случайной

величины

.

-

плотность распределения случайной

величины

.

![]()

где![]() -

плотность распределения случайной

величины

.

-

плотность распределения случайной

величины

.

Совместная функция распределения суммы двух случайных величин и :

![]() (1)

(1)

![]() -

совместная плотность распределения

случайной величины.

-

совместная плотность распределения

случайной величины.

Поскольку ξ и η являются взаимо независимыми случайными величинами, совместная плотность распределения может быть представлена:

![]()

Тогда соотношение (1) можно записать:

![]() (2)

(2)

Ошибка I рода

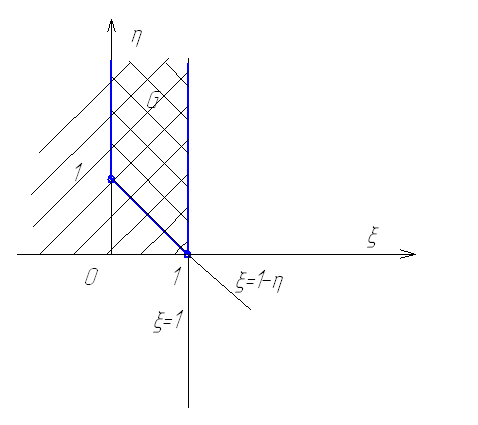

Ошибка I рода имеет место при условии, что контролируемый параметр находится в поле допуска ξ ≤ 1, а видимые значения ξ + η > 1 фиксируют выход за пределы допуска

![]()

Область интегрирования G двумерной функции распределения в этом случае может быть отражена графически.

Рис.5 Распределения ошибки I рода

Из рисунка следует, что ошибка первого рода составляет:

![]()

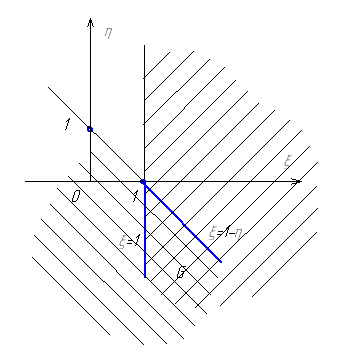

Ошибка II рода

Ошибка II рода имеет место при условии

![]()

Рис.6 Распределения ошибки II рода

![]()

При оценке значений ошибок I и II рода в практических расчетах полагают, что ошибки измерений и погрешность контролируемого параметра распределены равномерно в некоторых определенных пределах.

Эта гипотеза обуславливает некоторую завышенность получаемых оценок.