- •1. Понятие о природном комплексе, птк. Геосистеме, ландшафте. Определение и трактовка термина «Ландшафт».

- •2. Ландшафт – основная единица ландшафтоведения. Правила классификации ландшафтов. Единицы классификации, критерии их выделения.

- •3. Характеристика сельскохозяйственно-лесных, лесных и рекреационных л-в Беларуси.

- •4. Предполесская ландшафтная провинция. Характеристика структуры природных и природно-антропогенных ландшафтов. Основные экологические проблемы.

- •5. Культурный ландшафт: определение, сопоставление с антропогенным ландшафтом. Представления о культурном ландшафте в работах о. Шлютера, а.Г. Исаченко, ю.Н. Веденина.

- •6. Классификации антропогенных ландшафтов по степени их изменения (Семенов-Тянь-Шанский. А.Г., Исаченко) и функциональная классификация ф.И. Милькова.

- •7. Динамика ландшафта. Типология состояний по л.Н. Беручашвили, и.И. Мамай, фазы смены состояний.

- •8. Экологически значимые факторы и экологические функции ландшафта. Ландшафтный диагноз и прогноз.

- •9. Эволюция ландшафтов. Понятие об инварианте. Реликтовые, прогрессивные и консервативные черты ландшафтах Беларуси.

- •10. Цели, задачи, предмет, принципы и методы ландшафтоведения.

- •11. Морфологическая структура ландшафта. Основные и промежуточные единицы. Особенности фаций и урочищ.

- •12. Характеристика доминирующих ландшафтов в группе средневысотных.

- •13. Классификация природных ландшафтов Беларуси, критерии выделения классификационных единиц.

- •14. История формирования природных ландшафтов Беларуси.

- •15. Поозерская ландшафтная провинция. Характеристика структуры природных и природно-антропогенных ландшафтов. Основные экологические проблемы.

- •16. Природные компоненты и элементы. Взаимосвязи компонентов. Типы обратных связей.

- •17. Саморегуляция, устойчивость, толерантность ландшафтов. Оценка устойчивости ландшафтов Беларуси для различных хозяйственных целей.

- •Экологическое состояние ландшафтов Беларуси

- •18. Восточно-Белорусская ландшафтная провинция. Характеристика структуры природных и природно-антропогенных ландшафтов. Основные экологические проблемы.

- •19. Горизонтальное строение ландшафта на локальном и региональном уровнях исследования. Краткая характеристика каждого таксона.

- •20. Характеристика доминрующих ландшафтов в группе низменных

- •21. Характеристика сельскохозяйственных и охраняемых пал Беларуси.

- •22. Белорусская Возвышенная ландшафтная провинция. Характеристика структуры природных природно-антропогенных ландшафтов. Основные экологические проблемы.

- •24. Полесская ландшафтная провинция. Характеристика структуры природных и природно-антропогенных ландшафтов. Основные экологические проблемы.

- •25. Характеристика доминирующих ландшафтов в группе возвышенных.

- •26. История формирования и классификация природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. Их географическое распространение.

- •27. Функционирование ландшафта. Круговороты вещества и энергии. Глобальные и внутриландшафтные круговороты. Характеристика водного круговорота.

- •28. Объект, предмет, цели, задачи, направления прикладных ландшафтных исследований.

- •29. Роль моделей в ландшафтных исследованиях. Классификация моделей.

- •30. Этапы выполнения прикладных ландшафтных работ. Особенности оценочного этапа.

19. Горизонтальное строение ландшафта на локальном и региональном уровнях исследования. Краткая характеристика каждого таксона.

В соответствии с региональной (или индивидуальной) трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте. По типологической трактовке (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Дементьев) ландшафт – это тип или вид природного территориального комплекса. В ландшафтоведении можно говорить о типах, родах, видах ландшафта. Общая трактовка термина "ландшафт" содержится в трудах Д.Л. Арманда и Ф.Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс (ландшафт Русской равнины, ландшафт Кавказа, ландшафт Полесья, болотный ландшафт).

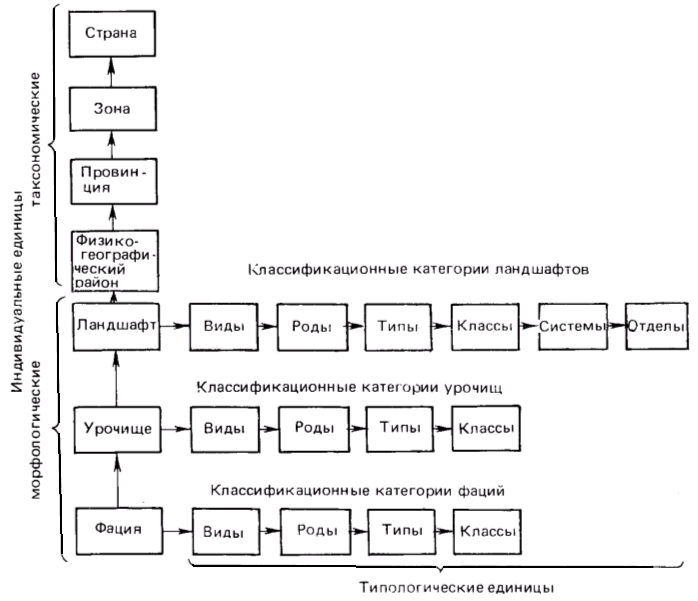

Рис. 2. Соотношение индивидуальных и типологических единиц ландшафтоведения (по Н.А.Солнцеву, 1962, В.А.Николаеву, 1978).

На локальном уровне строение ландшафта представлено морфологическими, на региональном – классификационными единицами, каждая из которых (за исключением фации) состоит из набора ПТК более мелкого ранга (ландшафтные районов, провинции).

Горизонтальное строение ландшафта выражается в наличии системы пространственно взаимосвязанных и соподчиненных ПТК. Одни из них, входящие в состав ландшафта и обусловливающие его внутреннюю неоднородность, носят название морфологических единиц, их сочетание образует морфологическую структуру ландшафта.

Основные морфологические части (морфологические единицы) ландшафта – фации и урочища. Помимо них, во многих ландшафтах можно выделить промежуточные единицы — местности, сложные урочища, подурочища

Самый мелкий и наиболее однородный в природном отношении ПТК – это фация.

Фация – это ПТК, на всем протяжении которого одинаковы литология поверхностных отложений, характер рельефа, увлажнения, один микроклимат, одна почвенная разность, один биоценоз.

Несмотря на небольшие размеры, фация, являясь первичной функциональной ячейкой ландшафта, определяет характер круговоротов вещества и энергии в ландшафте. Вместе с тем функционирование любой фации зависит от процессов, происходящих в соседних ПТК, образующих сопряженный ряд фаций. В силу этого фацию характеризуют такие свойства, как динамичность, неустойчивость и недолговечность.

Группа фаций, расположенных на одном элементе мезорельефа и объединенных общими процессами перераспределения питательных веществ, тепла и влаги, образует сопряженный ряд. Такие ПТК называют подурочищами - это ПТК, состоящий из группы фаций, тесно связанных генетически и динамически вследствие их общего положения на одном из элементов формы мезорельефа одной экспозиции.

Следующий, более крупный и всегда встречающийся в ландшафте комплекс – урочище. Урочище – ПТК, состоящий из генетически связанных между собой фаций и занимающих обычно целиком всю форму мезорельефа.

При однородных геологических и гидрогеологических условиях лимитирующим фактором выделения урочищ служат мезоформы рельефа. Например, хорошо различаются урочища камовых или моренных холмов, балок, оврагов, ложбин стока, гривистой или плоской поймы, карстовых западин и т. д.

По характеру распространения, занимаемой площади и роли в ландшафте различают урочища основные и второстепенные. Основные урочища определяют морфологическую структуру ландшафта и представлены повсеместно, второстепенные встречаются редко и занимают незначительные площади.

По степени сложности внутреннего строения различают простые и сложные урочища. Н.А. Солнцев к простым урочищам относил ПТК, в пределах которых имеются только фации, к сложным – такие, в которых, кроме фаций, есть подурочища.

Наиболее крупная промежуточная морфологическая единица ландшафта – местность, которая характеризуется особым вариантом сочетания основных урочищ данного ландшафта.

Изучение морфологической структуры позволяет определить пространственное размещение ПТК любого ранга, а также выяснить их взаимодействие, степень сходства и различия, влияние на физико-географические процессы. Исследование морфологии ландшафтов выступает обязательной предпосылкой к их классификации, изучения развития и динамики, для решения вопросов прикладного характера