- •Вопрос 1. Геоморфология и ее связь с другими науками о Земле, основные разделы.

- •Вопрос 2. Рельеф – определение, геометрические характеристики

- •Вопрос 3. Классификация форм рельефа.

- •Вопрос 4. Зависимость рельефа от геологической структуры

- •Вопрос 5. Влияние на рельеф новейших тектонических движений

- •Вопрос 6. Генезис рельефа и его определение.

- •Вопрос 7. Возраст рельефа и его определение, индексация

- •Вопрос 8. Экзогенные процессы, общая характеристика.

- •Вопрос 9. Выветривание. Физическое выветривание.

- •Вопрос 10. Химическое и биологическое выветривание.

- •Вопрос 11. Коры выветривания.

- •Вопрос 11. Склоны и склоновые процессы.

- •Осыпной склон и конусы осыпи По о.К. Леонтьеву и г.И. Рычагову

- •Камнепадная сортировка материала

- •Оползень

- •Оползневой склон в долине Енисея, ниже Красноярска Видны запрокинутые поверхности оползневых тел и саблевидные березы Фото к.С. Лазаревича

- •Вопрос 13. Классификация склонов по длине и крутизне.

- •Вопрос 14. Классификация склонов по профилю.

- •Вопрос 15. Генетическая классификация склонов Вопрос 16. Собственно гравитационные склоны и их признаки

- •Вопрос 17. Склоны блоковых движений

- •Вопрос 18. Склоны массового смещения материала.

- •Вопрос 19. Делювиальные склоны.

- •Вопрос 20. Пенеплен, его образование и морфология.

- •Вопрос 21. Педиплен, его образование и морфология.

- •Вопрос 22. Поверхности выравнивания и их отражение в рельефе. Вопрос 23. Флювиальные формы рельефа, общая характеристика.

- •Вопрос 28. Аккумуляция наносов.

- •Вопрос 29. Типы пойм.

- •Вопрос 30. Рельеф пойм.

- •Вопрос 31. Выработанный и не выработанный профиль реки

- •Вопрос 32. Профиль равновесия Вопрос 33. Эрозия временных русловых потоков и их формы рельефа.

- •Вопрос 34. Механизм образования оврагов, молодой овраг.

- •Врос 35. Зрелый овраг, ложбина, лощина, балка.

- •Вопрос 36. Русло реки и его характеристики. Типы излучины по форме.

- •Вопрос 38. Пойма и механизмы ее формирования.

- •Вопрос 39. Рельефы пойм. Повтор. Вопрос 42. Хордовые террасы и механизмы их формирования.

- •Вопрос 43. Сводовые террасы. Вопрос 44. Типы речных долин.

- •Вопрос 45. Террасированные речные долины и их строение Вопрос 46. Устья рек. Типы дельт.

- •Вопрос 47. Береговые формы рельефа. Морфологическая структура побережья.

- •Вопрос 51. Условия образования ледников, типы их питания. Типы ледников

- •Вопрос 52. Формы горно-ледникового рельефа

- •Вопрос 53. Формы рельефа покровного (материкового) оледенения. См.Выше. Вопрос 54. Геохронологическая таблица четвертичного периода.

- •Вопрос 55. Криогенные формы рельефа деятельного слоя.

- •Вопрос 56. Формы рельефа многолетних мерзлотных пород.

- •Вопрос 57. Эоловые формы рельефа. Условия развития процессов.

- •Вопрос 58. Эоловые аккумулятивные формы рельефа.

- •Вопрос 59. Эоловые дефляционные и корразионные формы рельефа.

- •Вопрос 60. Карст, условия картообразования.

- •Вопрос 61. Карстовые формы рельефа.

- •Вопрос 62. Формы рельефа, обусловленные деятельностью животных и растений.

- •Вопрос 63. Антропогенные формы рельефа

- •Вопрос 64. Космогенный рельеф Вопрос 65. Морфология горных стран

- •Вопрос 66. Морфология равнинных стран. Вопрос 67. Морфология дна океана.

Вопрос 39. Рельефы пойм. Повтор. Вопрос 42. Хордовые террасы и механизмы их формирования.

Речные террасы

На склонах многих речных долин выше уровня поймы можно наблюдать выровненные площадки различной ширины, отделенные друг от друга более или менее четко выраженными в рельефе уступами. Такие ступенеобразные формы рельефа, протягивающиеся вдоль одного или обоих склонов долины на десятки и сотни километров, в строении которых принимают участие аллювиальные отложения, называют речными террасами (рис. 85). Террасы свидетельствуют о том, что когда-то река текла на более высоком гипсометрическом уровне и что они являются ничем иным, как древними поймами, вышедшими из-под влияния реки в результате глубинной эрозии. Причин, ведущих к образованию террас, много, главные из которых рассмотрим ниже.

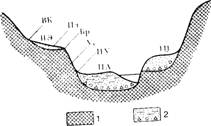

Рис. 63. Схема строения речных террас: // Э — эрозионная вторая надпойменная терраса; / Ц—цокольная первая надпойменная терраса; ПЛ—аккумулятивная пойма; 1 — коренные породы; 2 — аллювиальные отложения; ВК — внутренний край террасы (тыловой шов); Пл—площадка террасы; Бр—бровка; Ус—уступ: ПУ— подножье уступа

Рис. 85. Б. Долина реки с поймой (П) и I надпойменной террасой (Т). КБ – коренной берег (Фото Г.И. Рычагова) (доступно только при скачивании полной версии книги)

1. Как известно, живая сила потока зависит (при прочих равных условиях) от массы воды. Если в бассейне реки климат изменяется в сторону увлажнения и река становится более полноводной, возрастает ее эрозионная способность. Происходит нарушение установившегося ранее равновесия между размывающей способностью реки и сопротивлением пород размыву. Река начинает углублять свою долину, вырабатывать новый профиль равновесия, соответствующий новому режиму. Прежняя пойма выходит из-под влияния реки и превращается в надпойменную террасу. Так как транспортирующая и эрозионная способности потока растут в большей степени, чем расход воды, интенсивность глубинной эрозии увеличивается вниз по течению. В низовьях реки глубинная эрозия ограничивается положением базиса эрозии, поэтому максимум ее наблюдается в среднем течении реки. В результате образуется терраса хордового типа (рис. 86, А).

Рис. 64. Врезание реки и образование хордовых террас вследствие увеличения расхода воды (Л), в результате преимущественного поднятия верховьев речного бассейна (5) (длина направленных вверх стрелок соответствует относительным величинам скорости поднятия) и при пониженном уровне моря (В), имеющего относительно крутосклонный подводный береговой склон (стрелка указывает направление изменения уровня моря); 1, 2, 3, 4—последовательные положения продольного профиля

Образование террас может быть связано с тектоническими движениями. Тектоническое поднятие территории, по которой протекает река, приводит к увеличению уклонов, а, следовательно, и усилению эрозионной способности реки. Река начинает врезаться, ее прежняя пойма постепенно превращается в надпойменную террасу, которая по своему типу также является хордовой (рис. 64, Б). Если низовье реки остается стабильным или опускается, а на остальной части бассейна, испытывающей поднятие, река врезается, то образуются ножницы террас: террасы как бы ныряют под более молодые аккумулятивные толщи (рис. 65). Описанные процессы могут повторяться или накладываться друг на друга, поэтому количество террас в долинах разных рек и в разных частях долины одной и той же реки может быть различным. Изучение строения террас, их количества, изменения высоты одной и той же террасы вдоль долины реки позволяет выяснить причины их возникновения, а следовательно, восстановить историю развития территории, по которой протекает река.

Относительный возраст террас определяется их положением по отношению к меженному уровню воды в реке: чем выше терраса, тем она древнее. Счет террас ведется снизу — от молодых к более древним. Самую низкую террасу, возвышающуюся над поймой, называют первой надпойменной террасой. Выше располагается вторая надпойменная терраса и т.д. У каждой террасы различают площадку, уступ, бровку и тыловой шов (см. рис. 63).