- •Вопрос 1. Геоморфология и ее связь с другими науками о Земле, основные разделы.

- •Вопрос 2. Рельеф – определение, геометрические характеристики

- •Вопрос 3. Классификация форм рельефа.

- •Вопрос 4. Зависимость рельефа от геологической структуры

- •Вопрос 5. Влияние на рельеф новейших тектонических движений

- •Вопрос 6. Генезис рельефа и его определение.

- •Вопрос 7. Возраст рельефа и его определение, индексация

- •Вопрос 8. Экзогенные процессы, общая характеристика.

- •Вопрос 9. Выветривание. Физическое выветривание.

- •Вопрос 10. Химическое и биологическое выветривание.

- •Вопрос 11. Коры выветривания.

- •Вопрос 11. Склоны и склоновые процессы.

- •Осыпной склон и конусы осыпи По о.К. Леонтьеву и г.И. Рычагову

- •Камнепадная сортировка материала

- •Оползень

- •Оползневой склон в долине Енисея, ниже Красноярска Видны запрокинутые поверхности оползневых тел и саблевидные березы Фото к.С. Лазаревича

- •Вопрос 13. Классификация склонов по длине и крутизне.

- •Вопрос 14. Классификация склонов по профилю.

- •Вопрос 15. Генетическая классификация склонов Вопрос 16. Собственно гравитационные склоны и их признаки

- •Вопрос 17. Склоны блоковых движений

- •Вопрос 18. Склоны массового смещения материала.

- •Вопрос 19. Делювиальные склоны.

- •Вопрос 20. Пенеплен, его образование и морфология.

- •Вопрос 21. Педиплен, его образование и морфология.

- •Вопрос 22. Поверхности выравнивания и их отражение в рельефе. Вопрос 23. Флювиальные формы рельефа, общая характеристика.

- •Вопрос 28. Аккумуляция наносов.

- •Вопрос 29. Типы пойм.

- •Вопрос 30. Рельеф пойм.

- •Вопрос 31. Выработанный и не выработанный профиль реки

- •Вопрос 32. Профиль равновесия Вопрос 33. Эрозия временных русловых потоков и их формы рельефа.

- •Вопрос 34. Механизм образования оврагов, молодой овраг.

- •Врос 35. Зрелый овраг, ложбина, лощина, балка.

- •Вопрос 36. Русло реки и его характеристики. Типы излучины по форме.

- •Вопрос 38. Пойма и механизмы ее формирования.

- •Вопрос 39. Рельефы пойм. Повтор. Вопрос 42. Хордовые террасы и механизмы их формирования.

- •Вопрос 43. Сводовые террасы. Вопрос 44. Типы речных долин.

- •Вопрос 45. Террасированные речные долины и их строение Вопрос 46. Устья рек. Типы дельт.

- •Вопрос 47. Береговые формы рельефа. Морфологическая структура побережья.

- •Вопрос 51. Условия образования ледников, типы их питания. Типы ледников

- •Вопрос 52. Формы горно-ледникового рельефа

- •Вопрос 53. Формы рельефа покровного (материкового) оледенения. См.Выше. Вопрос 54. Геохронологическая таблица четвертичного периода.

- •Вопрос 55. Криогенные формы рельефа деятельного слоя.

- •Вопрос 56. Формы рельефа многолетних мерзлотных пород.

- •Вопрос 57. Эоловые формы рельефа. Условия развития процессов.

- •Вопрос 58. Эоловые аккумулятивные формы рельефа.

- •Вопрос 59. Эоловые дефляционные и корразионные формы рельефа.

- •Вопрос 60. Карст, условия картообразования.

- •Вопрос 61. Карстовые формы рельефа.

- •Вопрос 62. Формы рельефа, обусловленные деятельностью животных и растений.

- •Вопрос 63. Антропогенные формы рельефа

- •Вопрос 64. Космогенный рельеф Вопрос 65. Морфология горных стран

- •Вопрос 66. Морфология равнинных стран. Вопрос 67. Морфология дна океана.

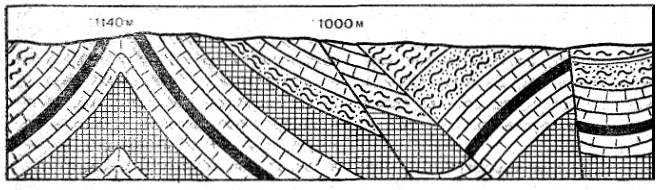

Вопрос 20. Пенеплен, его образование и морфология.

Склоновые процессы ведут к выполаживанию склонов, к сглаживанию рельефа, к плавным переходам от одних форм или элементов форм рельефа к другим. И если какой-либо участок земной поверхности более или менее продолжительное время находится в состоянии тектонического покоя, выполаживание образовавшихся на нем ранее эндогенных или экзогенных склонов агентами склоновой денудации (при непременном участии выветривания) приведет к «съеданию» междуречных (водораздельных) пространств и формированию на месте расчлененного участка земной поверхности невысокой, волнистой равнины, которую В. Дэвис предложил назвать пенепленом (рис. 61, А).

Разрез "почти равнины" (пенеплена) ,

образовавшийся на месте древних складчатых гор.

Образование выровненных денудационных поверхностей в результате пенепленизации (выравнивания сверху) возможно, и такие поверхности в природе существуют. Однако развитие склонов и образование денудационных выровненных поверхностей может происходить и путем отступания склонов параллельно самим себе. Этот процесс называется педипленизацией (педипланацией), а сформировавшаяся таким образом денудационная равнина – педипленом (от лат. pedis – ноги, подножие и англ. plain – равнина) (рис. 61, Б). Начальная форма педипленизации – образование педимента – пологонаклонной (3-5°) денудационной равнины, выработанной в коренных породах у подножия отступающего склона, прикрытой маломощным слоем рыхлых отложений (рис. 62). Формирование системы педиментов в виде «предгорной лестницы» впервые описано В. Пенком, на равнинах – JI. Кингом. Он внес особенно большой вклад в изучение процессов и результатов педипленизации. Л. Кинг считает, что для образования педипленов наиболее благоприятен аридный или полуаридный климат. Н.В. Башенина и М.В. Пиотровский, в целом разделяя взгляды JI. Кинга, отмечают, однако, что педипленизация, как и пенепленизация, возможна и в других климатических зонах, только в каждой из них эти процессы имеют свои особенности. В условиях аридного и полуаридного климата развитие склонов происходит преимущественно путем отступания склонов и формирования педиментов, а при их слиянии – педипленов с останцовыми горами (рис. 63, 64). Последние характерны для областей педипленизации, причем далеко не всегда останцовые, или «островные», горы связаны с препарировкой более стойких пород. Сама сущность процесса педипленизации обусловливает неизбежность их образования даже при однородном геологическом строении.

Вопрос 21. Педиплен, его образование и морфология.

Во влажных тропиках, где широко развита тропическая солифлюкция, выполаживание и последующее выравнивание рельефа идет одновременно и по пути пенепленизации, и по пути педипленизации. Огромное количество влаги переувлажняет грунт, представленный на значительных пространствах глинистыми продуктами выветривания. Переувлажненные массы материала сползают вниз. Это приводит к оплыванию и «растеканию» верхних участков склонов, следствием чего является общее снижение рельефа – пенепленизация. Одновременно на крутых склонах энергично протекает педипленизация. Н.В. Батенина отмечает, что при этом важную роль играет избыточное увлажнение подошвы склона, которое создает эффект «подкопа» под склон. Нарушение равновесия в нижней части склона передается затем на более высокие его части. Склоны в таких условиях отступают особенно быстро. В условиях арктического и субарктического климата главным механизмом образования денудационной равнины является, по-видимому, педипленизация. Морозное выветривание и солифлюкция, а также нивальные процессы обусловливают быстрое отступание склонов, образование педиментов, а затем – за счет слияния последних – и педиплена. Результатом педипленизации в высоких горах Арктики и Субарктики (на так называемых гольцах) являются «гольцовые террасы» – площадки, выработанные в скальных породах, нередко образующие концентрические системы на склонах гольцов. Базисом денудации для таких террас служат обычно перегибы склонов от более крутых участков к более пологим. Здесь создаются условия для значительного накопления снега, а это благоприятствует интенсивной деятельности морозного выветривания, нивальных и солифлюкционных процессов. Таким образом, для образования педипленов наиболее благоприятны области с резкими климатическими контрастами – пустыни и полупустыни, арктическая и субарктическая зоны, а также области умеренной зоны с резко континентальным климатом. В областях влажного умеренного климата, как и в гумидных областях тропической зоны, выравнивание идет примерно при равном участии пенепленизации и педипленизации. Образование педиментов, педипленов и пенепленов возможно только в условиях нисходящего развития рельефа, то есть в условиях преобладания экзогенных процессов над эндогенными. При этом происходит общее уменьшение абсолютных и относительных высот и выполаживание склонов. При восходящем развитии рельефа, то есть при преобладании эндогенных процессов над экзогенными, склоны вновь становятся более крутыми, а образовавшиеся выровненные поверхности испытывают поднятие и в течение какого-то времени, продолжительность которого определяется как площадью выровненной поверхности, так и интенсивностью последующих денудационных процессов, могут сохраняться как реликтовые формы рельефа. При неоднократной смене этапов нисходящего и восходящего развития рельефа в горных странах образуется ряд денудационных уровней, располагающихся в виде ступеней или ярусов на различных высотах. Они называются поверхностью выравнивания. Каждая в отдельности поверхность выравнивания может оказаться не только поднятой, но и деформированной в результате складчатых или разрывных тектонических движений. В платформенных странах такие деформации более редки, и денудационные уровни могут сохранять свои высотные отметки на большой площади. Так, на Бразильском щите и на Африканской платформе JI. Кинг выделяет пять ярусов выровненных поверхностей, каждая из которых занимает значительные площади и находится в пределах этих площадей на близких абсолютных высотах. Примером деформированной поверхности выравнивания складчатой области может служить, например, среднеплиоценовая (предакчагыльская) поверхность выравнивания Большого Кавказа, которая ближе к оси свода Большого Кавказа поднята на 1000 м и более, а в периферийной части располагается на абсолютных высотах 300-400 м. Изучение поверхностей выравнивания – их распространения, характера рельефа и слагающей их рыхлой толщи (кор выветривания) – представляет большой научный и практический интерес. С научной точки зрения изучение поверхностей выравнивания является одним из основных методов определения истории развития рельефа крупных территорий, в частности определения возраста денудационного рельефа и климатических условий прошлых геологических эпох. С прикладной точки зрения важность изучения поверхностей выравнивания обусловлена тем, что с распространенными на них корами выветривания связаны месторождения многих ценных полезных ископаемых