- •Содержание

- •1. Введение.

- •1.1 Общие закономерности химических процессов. Классификация процессов общей химико-технологических процессов

- •Требования к химическим производствам

- •Компоненты химического производства

- •Разделение на две твердые фазы:

- •Разделение жидкости и твердого вещества:

- •1.2 Промышленный катализ

- •Основные положения теории катализа.

- •1.3. Сырьевая база химической промышленности.

- •Классификация сырья

- •Характеристика минерального сырья

- •Химическое сырье

- •Растительное и животное сырье

- •Характеристика разработок минерального сырья

- •Качество сырья и методы его обработки

- •Способы сортировки:

- •Способы обогащения:

- •Сырьевая база химических производств

- •1.4 Энергетическая база химических производств

- •1.5 Критерии оценки эффективности производства

- •1.5.1. Интегральные уравнения баланса материальных потоков в технологических процессах. Понятие о расходных коэффициентах. Относительный выход продукта

- •1.5.2. Балансы производства

- •1. Материальный баланс

- •2. Энергетический (тепловой) баланс

- •3. Экономический баланс

- •1.5.3. Технологические параметры химико-технологических процессов.

- •1.6.Принципы создания ресурсосберегающих технологий

- •2. Теоретические основы химической технологии

- •2.1. Энергия в химическом производстве. Тепловой эффект реакции в технологических расчетах. Направленность реакции в технологических расчетах

- •2.2 Массообменные процессы. Основные принципы массообменных процессов. Моделирование процессов теплообмена.

- •Молекулярная диффузия. Первый закон Фика

- •Турбулентная диффузия

- •Уравнение массоотдачи

- •Уравнение массопередачи

- •Связь коэффициента массопередачи и коэффициентов массоотдачи (или уравнение аддитивности фазовых сопротивлений)

- •Подобие массобменных процессов

- •3. Химическое производство как сложная система. Иерархическая организация процессов в химическом производстве

- •3.1. Химико-технологические системы (хтс). Элементы хтс. Структура и описание хтс. Методология исследования хтс, синтез и анализ хтс.

- •Методология исследование химико-технологических систем.

- •3.2. Сырьевая и энергетическая подсистема хтс

- •1. Классификация химических реакторов по гидродинамической обстановке.

- •2. Классификация химических реакторов по условиям теплообмена.

- •3. Классификация химических реакторов по фазовому составу реакционной массы.

- •4. Классификация по способу организации процесса.

- •5. Классификация по характеру изменения параметров процесса во времени.

- •6. Классификация по конструктивным характеристикам.

- •3.4. Промышленные химические реакторы. Реакторы для гомогенных процессов, гетерогенных процессов с твердой фазой, гетерогенно-каталитических процессов, гетерофазных процессов.

- •Реакторы для гетерогенных процессов с твердой фазой.

- •Реакторы для гетерогенно-каталитических процессов.

- •4. Основные математические модели процессов в химических реакторах

- •4.1. Идеальные химические реакторы. Непрерывный реактор идеального вытеснения. Непрерывный реактор идеального смешения

- •4.2. Сравнение эффективности проточных реакторов идеального смешения и идеального вытеснения. Обоснование использования каскада реакторов.

- •Каскад реакторов смешения.

- •Влияние степени конверсии.

- •Влияние температуры.

- •5. Применение кинетических моделей для выбора и оптимизации условий проведения процессов

- •5.1. Экономические критерии оптимизации и их применение для оптимизации реакционных узлов.

- •Оптимальные концентрации инициатора и температуры в радикально-цепных реакциях

- •Оптимизация степени конверсии.

- •7. Важнейшие промышленные химические производства

- •7.1 Проблема фиксации атмосферного азота. Синтез аммиака, Физико-химические основы производства и обоснование выбора параметров и типа реакционного узла. Технологическая схема процесса.

- •Синтез аммиака

- •Сырье для синтеза аммиака.

- •Технология процесса.

- •Основные направления в развитии производства аммиака.

- •7.2. Получение азотной кислоты. Физико-химические основы химических стадий процесса, обоснование выбора параметров и типа реакторов. Технологическая схема процесса.

- •Физико-химические основы процесса.

- •Контактное окисление аммиака.

- •Обоснование роли параметров и их выбор.

- •Окисление оксида азота (II) до диоксида.

- •Абсорбция диоксида азота.

- •Технология процесса.

- •7.3. Производство минеральных удобрений. Классификация минеральных удобрений

- •Классификация минеральных удобрений.

- •7.3.1. Азотные удобрения. Физико-химические основы производства нитрата аммония. Устройство реакционного узла. Теоретические основы процесса и его технологическое оформление

- •Производство нитрата аммония.

- •7.3.2. Производство фосфорной кислоты. Физико-химические основы процесса. Технологическая схема

- •Функциональная схема производства эфк.

- •Сернокислотное разложение апатита.

- •7.3.3. Фосфорные удобрения. Физико-химические основы процессов их производства. Типы реакционных узлов.

- •Производство простого суперфосфата.

- •Производство двойного суперфосфата

- •Азотнокислое разложение фосфатов. Получение сложных удобрений

- •Обжиг серосодержащего сырья.

- •Обоснование роли параметров и их выбор.

- •Сжигание серы.

- •Окисление диоксида серы.

- •Обоснование роли параметров и их выбор.

- •Технология контактного окисления so2.

- •Абсорбция триоксида серы.

- •Перспективы развития сернокислотных производств.

- •7.5. Электрохимические производства. Теоретические основы электролиза водных растворов и расплавленных сред. Технология электролиза раствора хлорида натрия.

- •Основные направления применения электрохимических производств

- •Электролиз раствора хлорида натрия

- •Электролиз раствора NaCl с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой

- •Электролиз раствора хлорида натрия с ртутным катодом

- •7.6. Промышленный органический синтез

- •Первичная переработка нефти.

- •Каталитический риформинг углеводородов.

- •7.6.2. Производство этилбензола и диэтилбензола. Теоретические основы процесса и обоснование выбора условий процесса. Технология процесса

- •7.6.3. Синтезы на основе оксида углерода. Производство метанола. Теоретические основы процесса.

- •Окисление изопропилбензола (кумола)

- •Технологическая схема получения фенола и ацетона кумольным способом.

- •7.6.5. Биохимические производства. Особенности процессов биотехнологии.

- •7.6.5.1. Производство уксусной кислоты микробиологическим синтезом

- •7.6.5.2. Производство пищевых белков

- •8. Химико-технологические методы защиты окружающей среды

- •8.1. Утилизация и обезвреживание твердых отходов

- •8.2. Утилизация и обезвреживание жидких отходов

- •8.3. Обезвреживание газообразных отходов

Электролиз раствора хлорида натрия с ртутным катодом

На ртутном катоде электродные реакции (1) и (2) идут с большим перенапряжением – потенциал разряда составляет 1,7 – 1,8 В. Натрий выделяется на ртутном катоде с большим эффектом деполяризации и потенциал разряда Na + на ртути много ниже стандартного и равен 1,23 В. Явление деполяризации ртутного катода обеспечивается тем, что разряд ионов натрия происходит с образованием химического соединения – амальгамы натрия

![]()

которая непрерывно отводится с поверхности анода, растворяясь в избытке ртути. На перфорированном графитовом (или оксидно-рутениевом) аноде выделяется хлор

![]()

Амальгаму натрия, содержащую 0,1 – 0,3% Na выводят из электролизера и разлагают нагретой водой в отдельном реакторе-разлагателе. В разлагателе идет электрохимическая реакция, соответствующая процессу в короткозамкнутом гальваническом элементе NaHg n [NaOH] С в котором амальгама служит катодом

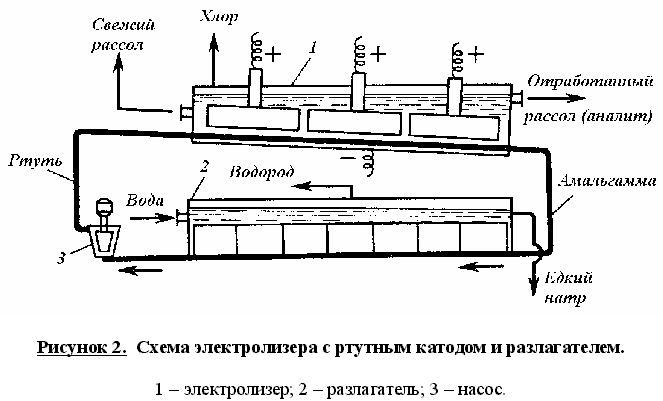

Схема электролизера с ртутным катодом представлена на рисунке 2.

Глубоко очищенный концентрированный раствор NaCl подают в наклонный удлиненный электролизер, по дну которого самотеком, противотоком рассолу, движется ртуть, служащая катодом. Над ртутью расположен горизонтальный оксидно-рутениевый (или перфорированный графитовый) анод, погруженный в рассол. Анодная жидкость, содержащая непрореагировавший NaCl, выводится из электролизера совместно с хлор-газом, от которого отделяется в сепараторах и продувочных колоннах (на схеме не показаны). Хлор подают на осушку, а обесхлоренный рассол после очистки от ртути и примесей насыщается каменной солью и возвращается в электролизер. Амальгама натрия из электролизера перетекает в наклонный реактор-разлагатель, где движется противотоком дистиллированной воде, подаваемой в количестве, обеспечивающем получение 45%-ого раствора NaOH. На дне разлагателя размещены гребенчатые графитовые плиты, образующие с амальгамой короткозамкнутый гальванический элемент NaHg n [NaOH] С. Отводимый гидроксид натрия отделяют в сепараторах от водорода и передают потребителям. Ртуть, вытекающую из разлагателя, ртутным насосом перекачивают в электролизер.

Поскольку на стадии электролиза щелочь не образуется, то в процессе с ртутным катодом исключены побочные реакции (5), (7) – (9) и процесс характеризуется высоким выходом по току и энергии.

Однако, метод электролиза с ртутным катодом требует особо тщательной очистки исходного циркулирующего рассола, так как примеси магния, железа, кальция и других металлов снижают перенапряжение водорода на ртутном катоде, что может привести к нарушению катодного процесса и взрывам.

Электролиз с ртутным катодом дает высококонцентрированные, химически чистые растворы гидроксида натрия, которые необходимы для целого ряда потребителей, прежде всего в производстве искусственных волокон, при синтезе и подготовки ионообменных материалов и др. Но использование ртути вредно для здоровья людей. Для получения химически чистых растворов NaOH начали применять электролиз раствора NaCl с ионообменной (катионообменной) мембраной, разделяющей катодное и анодное пространства. Этот метод более сложен по аппаратурному оформлению и эксплуатации аппаратуры, но значительно безопаснее, чем ртутный. Мембранный метод электролиза, так же как и диафрагменный, может считаться малоотходным технологическим процессом.