- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •4. Индукционные преобразователи (ип)

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •Обозначения градуировок тсм

- •Обозначения градуировок тсп

- •Допустимые и предельные основные погрешности тс

- •Обозначения градуировок тсм

- •Вольфрам

- •Платина

- •4. Индуктивные преобразователи

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •4. Индуктивные преобразователи

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •4. Гальвано-магнитные преобразователи (датчики Холла)

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами

- •4. Индуктивные преобразователи

- •Общие требования

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами

- •4. Индукционные преобразователи (ип)

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами

- •4. Индукционные преобразователи (ип)

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами. Измерение деформаций

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур.

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

2. Погрешности контактных методов измерения температур

Математическая модель приёмника температуры в нестационарном режиме.

Качественный анализ МП ИПТ заключается в формулировке математической модели, определяющей процесс теплового взаимодействия объекта исследования с ИПТ. Возможны следующие варианты математической модели: 1. ИПТ оказывает слабое влияние на температурное поле объекта; 2. ИПТ оказывает обратное действие на температуру объекта; 3. ИПТ оказывает сильное влияние на температуру объекта.

Влияющие факторы,

Зависит от конструкции ИПТ; теплофизических свойств материала ИПТ; от положения ИПТ, от условия теплообмена с окружающей средой.

Понятие постоянной времени. Отчего она зависит?

-

постоянная времени ИПТ. Где m

– масса ИПТ-ТЭП, с – теплоёмкость

материала ТЭП, α – коэффициент теплоотдачи

с контролируемой средой, А – площадь

поверхности ИПТ.

-

постоянная времени ИПТ. Где m

– масса ИПТ-ТЭП, с – теплоёмкость

материала ТЭП, α – коэффициент теплоотдачи

с контролируемой средой, А – площадь

поверхности ИПТ.

Как определить погрешность изменения температуры, если известно, что последняя изменяется с постоянной скоростью?

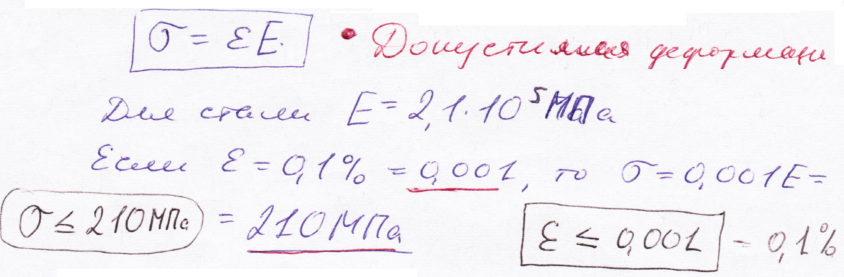

3. Тензорезистивные преобразователи (ТР)

Деформация в материале связаны с напряжением (механическим) через модуль упругости.

Предельно допустимая деформация и предельно допустимое напряжение.

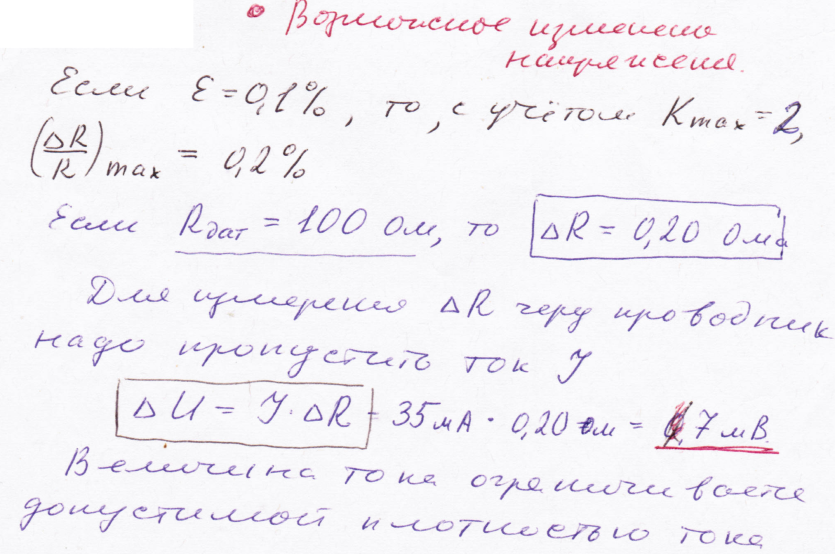

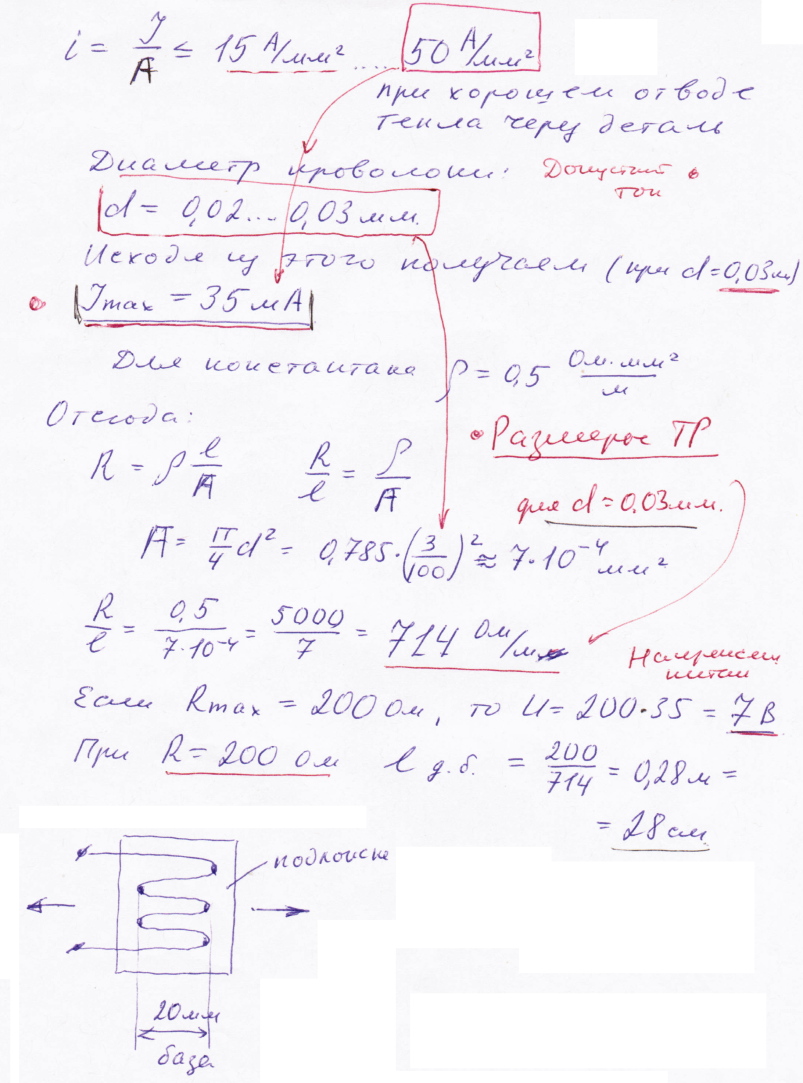

Связь изменения электрической выходной величины тензорезистора (ТР) с механическим напряжением в детали или в упругом элементе. Допустимый ток питания ТР и допустимое падение напряжение. От чего зависит общая длина тензорезистора? Понятие базы ТР.

Почему ТР изготавливаются в виде решётки?

Для увеличения длины тензорезистора.

4. Оптические преобразователи

Светотехнические единицы и их связь с энергетическими единицами. Каким образом устанавливается эта связь? Варианты использования оптических преобразователей в системе: источник излучения – объект – приёмник излучения. Варианты информационного использования фотоэлектрических преобразователей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Динамические измерения

Как с использованием постоянной времени определить динамическую погрешность СИ, если известно, что искомая величина равномерно увеличивается во времени? Условия применимости данного аналогового СИ для динамических измерений исследуемого процесса (по частотным характеристикам). Условия применимости данного дискретного СИ для динамических измерений исследуемого процесса (предельно допустимый уровень дискретизации).

2. Погрешности контактных методов измерения температур

Динамические погрешности приёмников температуры:

Запаздывание показаний ИПТ, вызванных тепловыми измерениями ИПТ и термическим сопротивлением между ЧЭ и объектом (динамическая погрешность).

математическая модель,

Качественный анализ МП ИПТ заключается в формулировке математической модели, определяющей процесс теплового взаимодействия объекта исследования с ИПТ. Возможны следующие варианты математической модели: 1. ИПТ оказывает слабое влияние на температурное поле объекта; 2. ИПТ оказывает обратное действие на температуру объекта; 3. ИПТ оказывает сильное влияние на температуру объекта.

влияющие факторы,

Зависит от конструкции ИПТ; теплофизических свойств материала ИПТ; от положения ИПТ, от условия теплообмена с окружающей средой.

понятие постоянной времени,

- постоянная времени ИПТ. Где m – масса ИПТ-ТЭП, с – теплоёмкость материала ТЭП, α – коэффициент теплоотдачи с контролируемой средой, А – площадь поверхности ИПТ.

способы уменьшения влияния. В каком случае (при одинаковых значениях температуры) динамическая погрешность будет выше: при измерении температуры газа или температуры жидкости? при измерении температуры воздуха или температуры водяного пара?

3. Тензорезистивные преобразователи (ТР)

Какие физические эффекты в проводниках приводят к появлению тензоэффекта?

Тензоэффект – свойства материала изменять при деформации своё электрическое сопротивление.

Вывод выражения для коэффициента тензочувствительности проволочного тензорезистора и его составляющие.

, где (1+2μ) – изменение геометрии, (1-2μ) – изменение объёма, В(1-2μ) – изменение удельного сопротивления ρ, – относительная деформация. В результате изменения объёма происходит изменение внутренней структуры материала, что приводит к изменению его удельного сопротивления.

Составляющие тензоэффекта.

Сопротивления проводника и полупроводника зависит от его длины. , где R – активное сопротивление; l – длина тензорезистора; F – площадь поперечного сечения; ρ – удельное электрическое сопротивление.

Материалы для проволочных тензорезисторов.

Медно-марганцовистые и медно-никилевые до 200…300оС; никель-хромовые, никель-молибденовые и палладий-серебрянные до 400…450оС; платино-вольфрамовые и железо-хромоалюминиевые до 800…1000оС.

Чувствительность тензопреобразователя и показатель, которым она оценивается. Максимальная величина этого показателя для металлических тензорезисторов.

Чувствительность – это отношение изменения выходной величины измерительного прибора или измерительного преобразователя к вызвавшему её изменению входной величины. Чувствительность оценивается коэффициентом тензочувствительности . Если μ = 0,5, то К = 2 независимо от величины В (К=<2).

Таким свойством обладает константам – сплав 60% Cu + 40%Ni. Кроме того этот материал имеет нулевой коэффициент термочувствительности.

4. Фотодиоды (ФД)

Схемы включения ФД в фотодиодном режиме с использованием операционного усилителя (ОУ). Связь входного тока и выходного напряжения и динамические свойства: объяснить. Схемы включения ФД в фотогальваническом режиме с использованием операционного усилителя (ОУ). Связь входного тока и выходного напряжения. Указать основные свойства. Схемы устройств с использованием фотодиодов (перечислить).

Фотогальванические преобразователи представляют собой фотоэлектронные приборы с p-n-переходом: фотодиоды и фототранзисторы. При освещении перехода создается дополнительная концентрация носителей в n-слое. Это приводит к усилению их диффузии к р-n-переходу и в самом переходе. У диода, подключенного к запирающему напряжению (рис. 4.47,а), под действием света возрастает обратный ток. Вольтамперная характеристика германиевого фотодиода приведена на рис. 4.47,б. При отсутствии освещения она не отличается от характеристики обычного диода, а при освещении смещается вверх пропорционально величине светового потока.

Наиболее распространены германиевые и кремниевые фотодиоды. Их спектральные характеристики заходят в область инфракрасного излучения (для германиевых фотодиодов до λгр = 2 мкм, для кремниевых до λгр = 1,2 мкм).

Фотодиоды могут работать в фотодиодном и генераторном (вентильном) режимах. В фотодиодном режиме преобразователь Подключают к запирающему напряжению (рис. 4.47,а). При увеличении его освещенности возрастает обратный ток, что приводит к увеличению напряжения UH на сопротивлении RН. Напряжение UH и чувствительность можно определить по ВАХ и нагрузочной прямой (рис. 4.47,б). Зависимость тока фотодиода от освещенности практически линейна. Внутреннее дифференциальное сопротивление фотодиода имеет величину порядка мегаомов, поэтому обычно они работают в режиме, близком к короткому замыканию.

Полный ток фотодиода I можно рассматривать как сумму где IФ — фототок, определяемый световым потоком Ф; S — чувствительность.

Значение темнового тока IT сильно зависит от температуры. Фотодиоды — малоинерционные преобразователи. Их постоянная времени имеет порядок 10-7 —10-8 с.

В генераторном режиме фотодиод включают по схеме, приведенной на рис. 4.48, а, и он сам является источником тока. Фототок, напряжение на нагрузке UH и чувствительность можно определить по ВАХ, приведенной на рис. 4.48, б.