- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •4. Индукционные преобразователи (ип)

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •Обозначения градуировок тсм

- •Обозначения градуировок тсп

- •Допустимые и предельные основные погрешности тс

- •Обозначения градуировок тсм

- •Вольфрам

- •Платина

- •4. Индуктивные преобразователи

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •4. Индуктивные преобразователи

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •4. Гальвано-магнитные преобразователи (датчики Холла)

- •2. Измерительные схемы с термометрами сопротивления (тс)

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами

- •4. Индуктивные преобразователи

- •Общие требования

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами

- •4. Индукционные преобразователи (ип)

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами

- •4. Индукционные преобразователи (ип)

- •3. Измерительные схемы с тензорезисторами. Измерение деформаций

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур.

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

- •2. Погрешности контактных методов измерения температур

2. Погрешности контактных методов измерения температур

Влияние теплопроводности вдоль стержня приёмника температуры: математическая модель,

Качественный анализ МП ИПТ заключается в формулировке математической модели, определяющей процесс теплового взаимодействия объекта исследования с ИПТ. Возможны следующие варианты математической модели: 1. ИПТ оказывает слабое влияние на температурное поле объекта; 2. ИПТ оказывает обратное действие на температуру объекта; 3. ИПТ оказывает сильное влияние на температуру объекта.

влияющие факторы (4-5).

Зависит от конструкции ИПТ; теплофизических свойств материала ИПТ; от положения ИПТ, от условия теплообмена с окружающей средой.

Δt зависит от:

1. разности температуры среды tf и температуры tw; 2. от глубины погружения ИПТ (L); 3. от диаметра ИПТ (d); 4. от условий конвекции т/о (αк); 5. от материала ИПТ (λ).

Способы уменьшения влияния (4-5).

Δt уменьшится если: 1. увеличится L; 2. увеличится tw, приблизив к tf; 3. увеличится α; 4. уменьшится λ материала ИПТ; 5. уменьшится d ИПТ.

В каком случае погрешность от влияния теплопроводности будет выше: при измерении температуры газов или температуры жидкостей? Почему?

3. Тензорезистивные преобразователи (ТР)

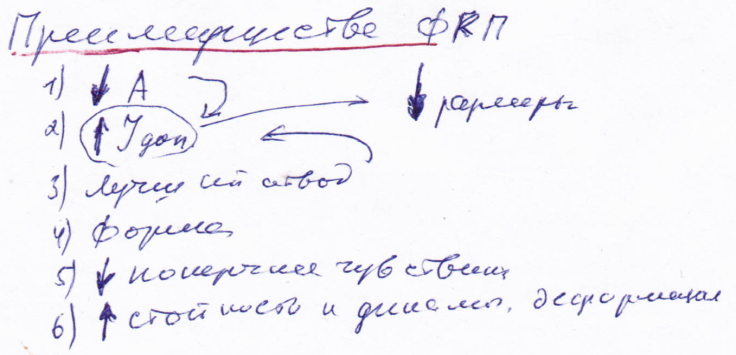

Фольговые тензорезисторы, их преимущества.

Поперечная чувствительность тензорезистора. Как она проявляется и каким образом она может быть уменьшена?

Поперечная чувствительность – способность ТР воспринимать деформацию, направленную перпендикулярно к его главной оси. Для ФТР она очень мала.

Назначение различных вариантов конструктивного оформления фольговых тензорезисторов.

Для увеличения сопротивления применяют фольговые ТР. Изготавливаются они из тонких полосок фольги: 1. нанесённой на лаковую основу. Из-за увеличения теплоотвода можно увеличить i до 150 А/мм2. Это позволило при токе 35мА уменьшить А до 0,01мм2, что увеличило R/l=2000Ом/м. h = 5…10мм. 2. Кроме того это позволило решётке сложного профиля (например для мембран).

4. Фотодиоды (ФД)

Принцип действия вентильного фотоэлемента (ФЭ). Свойства р-n перехода. Энергетические зоны ФД. Скачок потенциала. Фотогальванический и фотодиодный режимы работы вентильного ФЭ. Метрологические характеристики ФД в фотодиодном режиме режимы работы, Основные достоинства ФД в фотодиодном режиме. От чего зависят динамические свойства ФД?

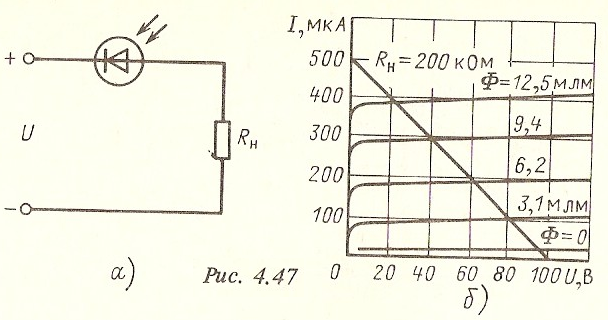

Фотогальванические преобразователи представляют собой фотоэлектронные приборы с p-n-переходом: фотодиоды и фототранзисторы. При освещении перехода создается дополнительная концентрация носителей в n-слое. Это приводит к усилению их диффузии к р-n-переходу и в самом переходе. У диода, подключенного к запирающему напряжению (рис. 4.47,а), под действием света возрастает обратный ток. Вольтамперная характеристика германиевого фотодиода приведена на рис. 4.47,б. При отсутствии освещения она не отличается от характеристики обычного диода, а при освещении смещается вверх пропорционально величине светового потока.

Наиболее распространены германиевые и кремниевые фотодиоды. Их спектральные характеристики заходят в область инфракрасного излучения (для германиевых фотодиодов до λгр = 2 мкм, для кремниевых до λгр = 1,2 мкм).

Фотодиоды могут работать в фотодиодном и генераторном (вентильном) режимах. В фотодиодном режиме преобразователь Подключают к запирающему напряжению (рис. 4.47,а). При увеличении его освещенности возрастает обратный ток, что приводит к увеличению напряжения UH на сопротивлении RН. Напряжение UH и чувствительность можно определить по ВАХ и нагрузочной прямой (рис. 4.47,б). Зависимость тока фотодиода от освещенности практически линейна. Внутреннее дифференциальное сопротивление фотодиода имеет величину порядка мегаомов, поэтому обычно они работают в режиме, близком к короткому замыканию.

Полный

ток фотодиода I

можно рассматривать как сумму

где IФ

— фототок, определяемый световым потоком

Ф; S — чувствительность.

где IФ

— фототок, определяемый световым потоком

Ф; S — чувствительность.

Значение темнового тока IT сильно зависит от температуры. Фотодиоды — малоинерционные преобразователи. Их постоянная времени имеет порядок 10-7 —10-8 с.

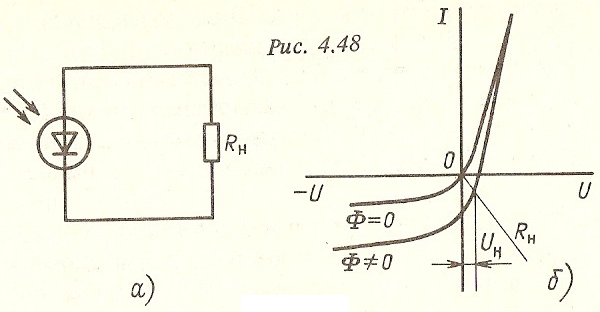

В генераторном режиме фотодиод включают по схеме, приведенной на рис. 4.48, а, и он сам является источником тока. Фототок, напряжение на нагрузке UH и чувствительность можно определить по ВАХ, приведенной на рис. 4.48, б.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Оценка динамических погрешностей методом колебательного входного сигнала

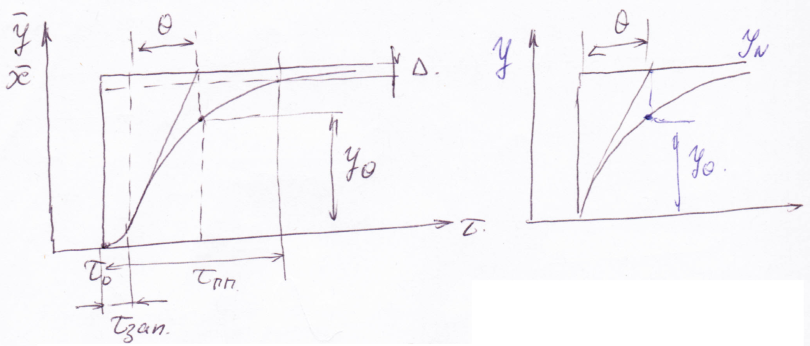

Отклик (реакция) СИ на сигнал называется переходной функцией (свободный переходной процесс). При высоком внутреннем сопротивлении в СИ переходной процесс носит апериодический характер.

где

τзап

– время, соответствующее перегибу

кривой ПП; Т (θ) – «постоянная времени»

- абсцисса, соответствующая пересечению

касательной, проведённой из начала

второй фазы ПП до пересечения с ординатой

конечного значения ФВ; Δ – допустимая

погрешность; τпп

– время достижения разности

(если

,

то ПП считается завершённым).

(если

,

то ПП считается завершённым).

Т

(θ) ≈ const

при любой амплитуде входного импульса

(если система линейная). За это время

достигается всегда одна и та же часть

сигнала относительно его конечного

значения

.

.

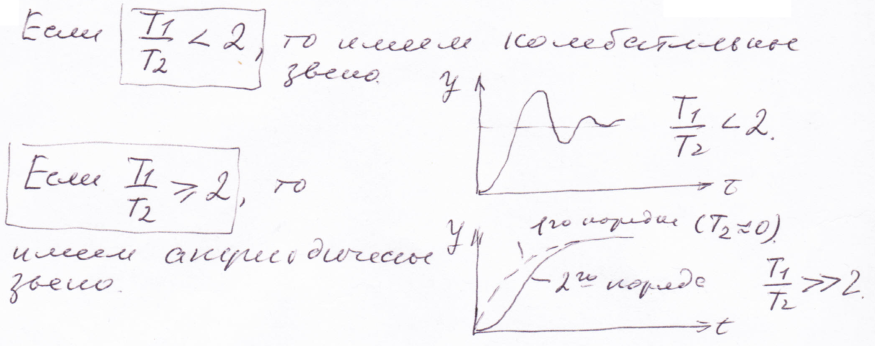

Уравнение динамики измерительного преобразователя, выраженное через постоянные времени 2 и 1. Как изменяется вид свободного переходного процесса измерительного преобразователя в зависимости от соотношения постоянных времени 2 и 1? Как связаны постоянные времени 2 и 1 с круговой частотой незатухающих колебаний и коэффициентом затухания.

Наиболее полно динамические свойства СИ могут быть описаны, если известно уравнение динамики ИП. В большинстве случаев уравнение движения ИС описывается линейным дифференциальным уравнением 2ого порядка. Рассмотрим его применительно к механической системе (1). Где – сила инерции; – сила сопротивления; – восстанавливающая сила.

где n – коэффициент затухания, с-1; k – круговая частота незатухающих колебаний, рад/с (при n = 0).

(2). В таком виде это уравнение пригодно для описания любых систем (не только механических, но электрических, пневматических и др.)

Это

уравнение может быть записано в виде

(3). Где Т1

и Т2

– постоянные времени.

(3). Где Т1

и Т2

– постоянные времени.

.

.

Если считать ИП линейным звеном 2ого порядка, то по его реакции на ЕСФ можно найти коэффициенты этого уравнения (Т1 и Т2) и составить само уравнение, описывающее динамическое ИП. Это – полная ДХ, которая позволит рассчитать ДП.