- •Процессный подход к управлению организацией

- •Содержание

- •1 Понятие процесса и процессного подхода

- •2 Выявление (выделение) основных процессов

- •3 Выявление (выделение) вспомогательных процессов

- •4 Описание и документирование процессов организации

- •5 Спецификация процессов

- •5.1 Определение цели процесса

- •5.2 Определение владельца процесса

- •5.3 Выходы процесса

- •5.4 Входы процесса

- •5.5 Управление процесса

- •5.6 Механизмы процесса

- •5.7 Определение показателей процесса

- •6 Построение матрицы ответственности

- •7 Метод описания процессов

- •8 Алгоритм описания процессов

- •Приложение 1 Пример заполнения реестра типовых процессов и видов деятельности оу

- •Приложение 2 Пример заполнения таблицы 2 «Спецификация процесса»

2 Выявление (выделение) основных процессов

Основные процессы – это те процессы, которые непосредственно направлены на создание продукции; т.е. процессы, добавляющие ценность продукции. Результатом таких процессов является продукция или полуфабрикат для ее изготовления.

Для выделения основных процессов может быть применена схема жизненного цикла продукции (рисунок 2, [3]).

Жизненный цикл продукции (ЖЦП) представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния продукции при ее использовании (рисунок 2). Существует понятие этапа жизненного цикла продукции – условно выделяемой его части, которая характеризуется спецификой производимых на этом этапе работ и конечными результатами.

Рисунок 2 – Этапы жизненного цикла продукции

При выделении основных процессов рекомендуется соблюдать следующие правила.

Правило 1. Перечень приведенных на рисунке 2 процессов не является обязательным и полным, названия процессов в конкретных организациях могут не совпадать с данным перечнем, процессы можно объединять и исключать в зависимости от целей и особенностей конкретной организации. Здесь важна суть дела: через основные процессы проходят выпускаемая продукция и ее компоненты. Основные процессы, преобразовывая продукцию, повышают ее ценность.

Правило 2. Основных процессов должно быть не более 7±2. Эта цифра определена исходя из того, что руководитель, как любой человек, не может эффективно руководить и воспринимать информацию, если количество основных направлений деятельности или источников информации больше девяти [3].

3 Выявление (выделение) вспомогательных процессов

К вспомогательным (обеспечивающим) процессам, как правило, относят такие, которые напрямую не преобразовывают основную продукцию организации, т.е. не добавляют ценности, но являются необходимыми для обеспечения деятельности основных процессов. Результатами таких процессов являются ресурсы для основных процессов. К вспомогательным процессам могут относиться:

1. Управление и обучение персонала;

2. Управление информацией;

3. Управление энергоресурсами;

4. Управление финансами;

5. Управление природными ресурсами и экологией;

6. Административно-хозяйственная деятельность и др.

Процессы из данного перечня можно объединять в группы в случае их централизованного выполнения или, наоборот, вводить их в виде функций (работ), выполняемых в составе основных процессов.

При выделении вспомогательных процессов целесообразно соблюдать следующие правила.

Правило 3. Вспомогательные процессы, в отличие от основных, не добавляют ценности продукции, но повышают ее себестоимость.

Правило 4. Количество вспомогательных процессов не должно быть более чем 5±2. В ином случае руководитель теряет управление организацией (см. Правило 2) [3].

Вспомогательные процессы могут быть одинаковыми для нескольких бизнес-процессов.

Как основные, так и вспомогательные процессы, в свою очередь, состоят из совокупности подпроцессов (операций, функций).

4 Описание и документирование процессов организации

После того, как определены основные и вспомогательные процессы ОУ, составляется реестр (табличное описание) процессов ОУ (таблица 1).

Таблица 1 – Пример реестра типовых процессов и видов деятельности ОУ

№ п/п |

Наименование вида деятельности или процесса |

Иден. № |

|

1 |

Основные процессы |

|

|

|

1.1 |

|

|

|

1.2 |

|

|

|

… |

… |

|

|

|||

2 |

Вспомогательные процессы |

|

|

|

2.1 |

|

|

|

2.2 |

|

|

|

… |

… |

|

|

|

|

|

Пример заполнения таблицы 1 представлен в Приложении 1.

Идентификационный номер процесса (вида деятельности), приводимый в последнем столбце таблицы 1, является уникальным именем этого процесса в СК ОУ, на которое можно ссылаться в соответствующих спецификациях процесса, документированных процедурах (ДП), Положениях, Регламентах, рабочих инструкциях и других документах СК, связанных с этим процессом [1].

Какую информацию должен отражать идентификационный номер процесса, каждая организация решает сама.

Так, например, для ТГУ идентификационный номер процесса (рисунок 3) будет содержать номер структурного подразделения, которое отвечает за осуществление процесса (в зависимости от владельца процесса), и номер процесса, назначаемый в соответствии с месторасположением в иерархии процессов (в зависимости от метода их схематического описания).

Рисунок 3 – Идентификационный номер процесса (в ТГУ)

Идентификация процессов осуществляется централизовано Отделом менеджмента качества при разработке документации процесса.

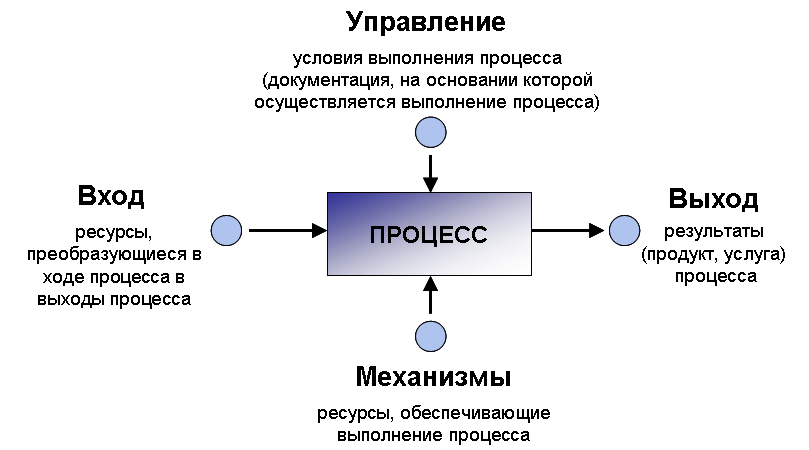

Также любой процесс организации может быть описан графически (рисунок 4) .

Рисунок 4 – Графическое описание процесса.

Процесс представляется в виде блока. Входящая стрелка, присоединенная к блоку слева, обозначает входы процесса. С ее помощью описывают ресурсы (что перерабатывается в рамках процесса). Соответственно, выходящая стрелка, присоединенная к блоку справа, обозначает выходы процесса. С помощью этой стрелки обозначается продукция, производимая в рамках процесса.

Входы и выходы процесса могут быть как материальными, так и нематериальными (например, информационными) объектами. Примерами входов и выходов являются: материалы, компоненты, комплектующие изделия, информация и т.п.

Рисунок 5 – Пример графического описания процесса

Входящая стрелка, присоединенная к верхней грани блока, представляет процедуру, регламентирующую условия выполнения процесса (как следует выполнять процесс). Этот вид стрелки также называют «управлением».

Входящая стрелка, присоединенная к нижней грани блока, представляет механизмы, т.е. те ресурсы, за счет которых (или чем) входы будут преобразовываться в выходы. Так, например, механизмами могут быть оборудование, финансовые средства, персонал, производственное помещение и др. Подробнее об описании процессов см. пункт 5.