- •1.1. Мультиплексор.

- •1.2. Операционный усилитель. Характеристики идеального оу. Обозначение на схемах.

- •2.2. Применение оу. Дифференциальный усилитель (вычитатель).

- •3.1. Обратные связи (4 типа).

- •3.2. Применение оу. Инвертирующий усилитель.

- •4.1. Дешифратор. Применение.

- •4.2. Применение оу. Неинвертирующий усилитель.

- •5.1. Асинхронные счётчики.

- •5.2. Применение оу. Повторитель напряжения (Буферный усилитель).

- •6.1. Счетчик, определение. Классификация.

- •6.2. Применение оу. Суммирующий усилитель.

- •7.1. Асинхронные счётчики.

- •7.2. Применение оу. Интегратор.

- •8.1. Синхронные счётчики.

- •8.2. Применение оу. Дифференциатор.

- •9.1. Регистр. Классификация.

- •9.2. Применение оу. Компаратор.

- •10.2. Цап. Применение.

- •11.1. Шифратор. Применение.

- •11.2. Типы цап.

- •12.1. Шифратор. Применение.

- •12.2. Характеристики цап.

- •13.1. Дешифратор. Применение.

- •13.2. Ацп. Применение.

- •14.1. Дешифратор. Применение.

- •14.2. Типы ацп.

- •15.1. Мультиплексор.

- •15.2. Характеристики ацп.

- •16.1. Демультиплексор.

- •17.1. Мультиплексор.

- •17.2. Цап с делителем типа r–2r.

- •18.1. Демультиплексор.

- •18.2. Ацп прямого преобразования (последовательного приближения).

- •19.2. Интегрирующий ацп.

- •20.1. Озу. Принципиальная схема однокоординатного озу типа 41.

- •20.2. Ацп прямого преобразования (последовательного приближения).

- •21.1. Мультиплексор.

- •21.2. Закон Ома. Законы Кирхгофа.

- •22.1. Счетчик, определение. Классификация.

- •22.2. Схема квантования.

- •23.1. Асинхронные счётчики.

- •23.2. Операционный усилитель. Характеристики идеального оу. Обозначение на схемах.

- •24.1. Синхронные счётчики.

- •24.2. Применение оу. Дифференциальный усилитель (вычитатель).

- •25.1. Шифратор. Применение.

- •25.2. Применение оу. Инвертирующий усилитель.

- •26.1. Счетчик, определение. Классификация.

- •26.2. Применение оу. Интегратор.

- •27.1. Асинхронные счётчики.

- •27.2. Типы цап.

- •28.2. Типы цап.

- •29.1. Мультиплексор.

- •29.2. Закон Ома. Законы Кирхгофа.

- •30.1. Демультиплексор.

- •30.2. Характеристики цап.

- •30.3. Характеристики цап.

18.1. Демультиплексор.

Демультиплексор - устройство, обратное мультиплексору, т. е. у демультиплексора один вход и множество выходов. Демультиплексор — устройство, в котором сигналы с одного информационного входа поступают в желаемой последова-тельности по нескольким выходам в зависимости от кода на адресных шинах. К входу подключается тот выход, чей номер соответствует состоянию двоичного кода (устройство, которое преобразует последовательный код в параллельный). Демультиплексоры – цифровые многопозиционные переключатели, также называемые коммутаторами. У демультиплексора может быть, например, 1 информационный вход, 4 управляющих входа (входа селекции) и 16 выходов. Это означает, что если на этот единственный вход подается какой-то цифровой сигнал, то его можно коммутировать на любой из этих 16 выходов. Для этого требуется выбрать нужный нам вход, подав на четыре входа селекции (т.е. выбора номера канала, т.к. 24=16) двоичный код адреса. Так, для передачи на выход данных от канала номер 9 следует установить код адреса 1001. Демультиплексоры спо-собны выбирать, селектировать определенный канал. Поэтому их иногда называют селекторами. Демультиплексоры различаю по способам адресации, наличию входов разрешения и инверсных выходов. Демультиплексоры могут применяться в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами, энергетических объектов, в аппаратуре технической диагностики, для комплексной автоматизации объектов атомной энергетики и в других областях промышленности.

Структуры мультиплексора и демультиплексора очень схожи, поэтому есть микросхемы, которые одновременно являются мультиплексором и демультиплексором, смотря с какой стороны подавать сигналы.

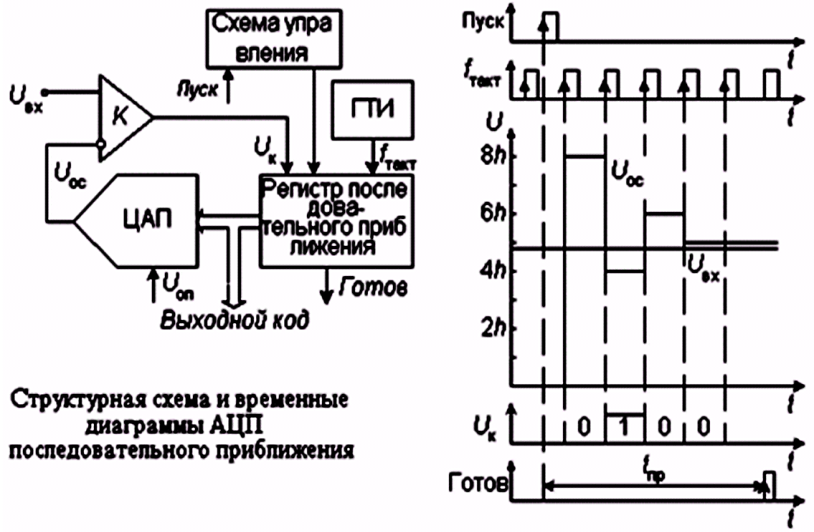

18.2. Ацп прямого преобразования (последовательного приближения).

Преобразователь этого типа, называемый в литературе также АЦП с поразрядным уравновешиванием, является наиболее распространенным вариантом последовательных АЦП. В основе работы этого класса преобразователей лежит принцип дихотомии, т.е. последовательного сравнения измеряемой величины с 1/2, 1/4, 1/8 и т.д. от возможного максимального значения ее. Это позволяет для N-разрядного АЦП последовательного приближения выполнить весь процесс преобразования за N последовательных шагов (итераций) вместо 2N-1 при использовании последовательного счета и получить существенный выигрыш в быстродействии. В то же время статическая погрешность этого типа преобразователей, определяемая в основном используемым в нем ЦАП, может быть очень малой.

Р ассмотрим

принципы

построения и работы АЦП

последо-вательного приближения на

примере классической структуры

4-разрядного преобразователя, состоящего

из трех основных узлов: компаратора,

регистра последовательного приближения

(РПП) и ЦАП.

ассмотрим

принципы

построения и работы АЦП

последо-вательного приближения на

примере классической структуры

4-разрядного преобразователя, состоящего

из трех основных узлов: компаратора,

регистра последовательного приближения

(РПП) и ЦАП.

После подачи команды "Пуск" с приходом первого тактового импульса РПП принудительно задает на вход ЦАП код, равный половине его шкалы. Благодаря этому напряжение Uос на выходе ЦАП равно Uос=23h. , где h - квант выходного напряже-ния ЦАП, соответствующий единице младшего разряда (ЕМР). Эта величина составляет половину возможного диапазона преобразуемых сигналов. Если входное напряжение больше, чем эта величина, то на выходе компаратора устанавливается 1, если меньше, то 0. В этом последнем случае схема управле-ния должна переключить старший разряд d3 обратно в состоя-ние нуля. Непосредственно вслед за этим остаток таким же образом сравнивается с ближайшим младшим разрядом и т.д. После четырех подобных выравнивающих шагов в регистре последовательного приближения оказывается двоичное число, из которого после цифро-аналогового преобразования получается напряжение, соответствующее Uвх с точностью до 1 ЕМР. Большинство выпускаемых в настоящее время АЦП последовательного приближения имеет встроенные устройства выборки-хранения или, чаще, устройства слежения-хранения, управляемые сигналом запуска АЦП. Устройство слежения-хранения отличается тем, что постоянно находится в режиме выборки, переходя в режим хранения только на время преобразования сигнала. Данный класс АЦП занимает промежуточное положение по быстродействию, стоимости и разрешающей способности между последовательно-параллельными и интегрирующими АЦП и находит широкое применение в системах управления, контроля и цифровой обработки сигналов.

18.3.

Формула для расчета выходного напряжения на ОУ, работающем в режиме инвертора, имеем:

Подставим

в это выражение условие, получим:

19.1. ПЗУ.

Постоянным запоминающим устройством называется энергонезависимая память, используемая для хранения массива неизменяемых данных. Такие устройства необходимы для замены простейших логических элементов низкой степени интеграции, хранения программ в микроконтроллерах, таблиц цифровых отображений сигналов (в генераторах и анализаторах сигналов), начальных загрузчиков ЭВМ, кодовых сигналов систем дистанционного управления. По разновидностям схемотехники устройств ПЗУ делят на четыре типа: Программируемые изготовителем ПЗУ (ROM), Однократно программируемые пользователем ПЗУ (PROM), Многократно программируемые пользователем ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием (EPROM), Многократно программируемые пользователем ПЗУ с электрическим стиранием (EEPROM)

Базовую структуру ПЗУ (слева) можно представить в виде дешифратора (посередине) адреса и совокупности подключенных к нему элементов ИЛИ. Так же схема ПЗУ, построенного на мультиплексоре, приведена справа.

В схеме справа построено постоянное запоминающее устройство на восемь одноразрядных ячеек. Запоминание конкретного бита в одноразрядную ячейку производится запайкой провода к источнику питания (запись единицы) или запайкой провода к корпусу (запись нуля).