- •Солнце и земля

- •Спираль Паркера

- •Магнитное поле

- •Электрический ток

- •Внешняя структура

- •Граница ударной волны

- •Гелиосферная мантия

- •Головная ударная волна

- •Солнечный ветер

- •Медленный солнечный ветер

- •Феномены, порождаемые солнечным ветром

- •Межпланетное магнитное поле

- •Космические лучи

- •История физики космических лучей

- •Значение для космических полётов

- •Электромагнитное излучение

- •Межпланетное магнитное поле

- •Космическая погода

- •Влияние на распространение радиоволн

- •Влияние на биологические объекты

- •Предсказание эффектов космической погоды

- •X больше 10−4

Предсказание эффектов космической погоды

В настоящее время точные математические модели, описывающие процессы солнечно-земной физики, отсутствуют. Поэтому в основу прогнозов положены феноменологические, вероятностные модели, то есть модели, описывающие последовательность физических явлений, каждый шаг которой может выполняться с некоторой вероятностью менее 100 % и вероятность реализации полной цепочки может быть ниже порога, когда ее можно учитывать на практике. Используют 27-45 -суточный, 7- суточный, 2- суточный и 1- часовой прогноз. Каждый из этих типов прогнозов использует разность в скорости электромагнитного сигнала и скорости распространения возмущения и опирается на дистанционное наблюдение явления на Солнце или локальное измерение вблизи Земли.

27-45 -суточный прогноз опирается на текущие наблюдения Солнца и предсказывает возмущения на Солнце в период, когда через оборот Солнца (оборот Солнца составляет 27 суток) в сторону Земли будет обращена та же сторона Солнца.

7- суточный прогноз опирается на текущие наблюдения Солнца вблизи восточного лимба и предсказывает возмущения Солнца, когда область вблизи лимба переместится к линии Солнца-Земля (к центральному меридиану).

2- суточный прогноз опирается на текущие наблюдения Солнца, когда вблизи центрального меридиана произошли явления, которые могут повлечь за собой возмущения в околоземном пространстве (возмущения плазмы от Солнца к Земле распространяются в среднем от 1.5 до 5 суток, солнечные космические лучи — несколько часов).

1-часовой прогноз опирается на прямые измерения параметров плазмы и магнитного поля на космических аппаратах, расположенных, как правило, в передней либрационной точке L1 на расстоянии 1.5 млн.км от Земли вблизи линии Солнце Земля.

Надежность 2-суточного и 1-часового прогноза составляют, соответственно, около 30-50 % и 95 %. Остальные прогнозы носят лишь общий информационный характер и имеют ограниченное практическое применение.

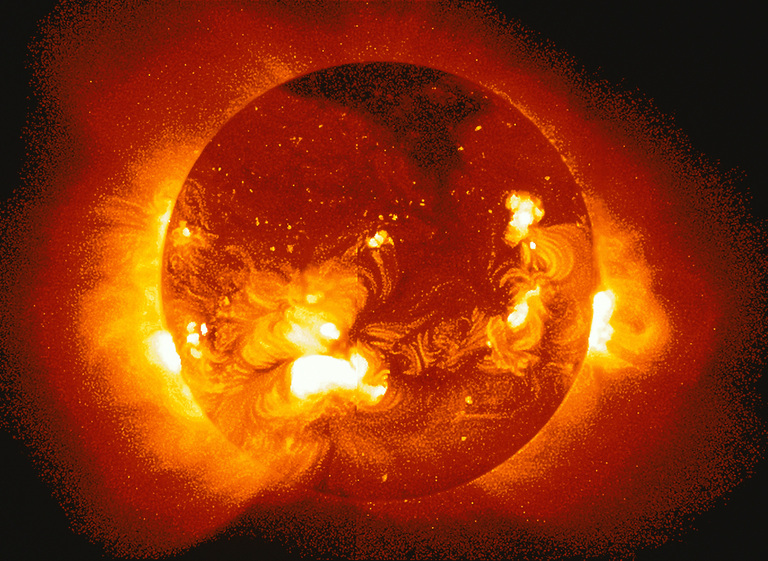

Наиболее грозное проявление солнечной активности, мощная хромосферная вспышка. Это взрывоподобное явление наблюдается в оптическом диапазоне как усиление яркости в некоторых спектральных линиях. Места повышенной светимости располагаются в активной области вблизи солнечных пятен. Одновременно регистрируются всплески рентгеновского излучения и радиоизлучения. Ударная волна от такого взрыва и облако выброшенной плазмы «докатываются» до Земли спустя 1,5-2 суток, вызывая магнитную бурю с внезапным началом. Магнитная буря, как правило, сопровождается ионосферным возмущением и полярным сиянием Число регистрируемых вспышек возрастает с увеличением уровня солнечной активности. Близ минимума активности наблюдаются отдельные вспышки.

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (световой, тепловой и кинетической) в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу, хромосферу и корону Солнца. Необходимо отметить, что солнечные вспышки и корональные выбросы массы являются различными и независимыми явлениями солнечной активности.

Продолжительность импульсной фазы солнечных вспышек обычно не превышает нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой за это время, может достигать миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Энергию вспышки традиционно определяют в видимом диапазоне электромагнитных волн по произведению площади свечения в линии излучения водорода Нα, характеризующей нагрев нижней хромосферы, на яркость этого свечения, связанную с мощностью источника.

В последние годы часто используют также классификацию, основанную на патрульных однородных измерениях на серии ИСЗ, главным образом GOES[1], амплитуды теплового рентгеновского всплеска в диапазоне энергий 0,5-10 кэВ (с длиной волны 0,5—8 ангстрем). Классификация была предложена в 1970 году Д.Бейкером и первоначально основывалась на измерениях спутников «Solrad»[2]. По этой классификации солнечной вспышке присваивается балл — обозначение из латинской буквы и индекса за ней. Буквой может быть A, B, C, M или X в зависимости от величины достигнутого вспышкой пика интенсивности рентгеновского излучения[3]:

Вспышки на солнце

A меньше 10−7

B от 1,0×10−7 до 10−6

C от 1,0×10−6 до 10−5

M от 1,0×10−5 до 10−4