- •Предисловие

- •Нормативные ссылки

- •Используемые сокращения

- •Введение

- •1 Экономика компании (отрасли)

- •1. Оао «ак «Транснефть», ее основные цели, задачи, функции, структура управления

- •2. Организационная структура оао «ак «Транснефть»

- •3. Экономика нефтепроводного транспорта и Компании на современном этапе, перспективы развития

- •2 Основы технического черчения

- •1. Форматы

- •2. Основная надпись

- •3. Масштабы

- •4. Линии

- •5. Основы проекционного черчения. Расположение проекций на чертеже

- •6. Основные правила нанесения размеров на чертеже

- •7. Разрезы

- •8. Сечения

- •9. Выносные элементы

- •10. Выполнение эскизов деталей

- •11. Сборочный чертеж

- •12. Выполнение спецификации к сборочному чертежу

- •13. Выполнение схем

- •3 Материалы трубопроводного транспорта

- •3.1 Металлы и сплавы, их свойства и обозначения

- •3.1.1 Чугуны

- •1. Серые литейные чугуны

- •2. Высокопрочные чугуны

- •3. Ковкие чугуны

- •3.1.2 Конструкционные стали

- •3.1.2.А Углеродистые стали

- •2.1.2.Б Легированные стали

- •3.1.2.В Классификация сталей

- •3.1.3 Инструментальные стали и сплавы

- •3.1.4 Коррозионностойкие (нержавеющие) стали

- •3.1.5 Стали для труб нефтепроводов

- •3.1.6 Цветные металлы и сплавы

- •1. Медь и ее сплавы

- •2. Алюминий и его сплавы

- •3.2 Другие материалы для трубопроводного транспорта

- •3.2.1 Крепежные соединения

- •3.2.2 Прокладочные набивочные и уплотнительные материалы

- •3.2.2.А Резины: классификация, состав и области применения

- •3.2.2.Б Паронит, электронит

- •3.2.2.В Терморасширенный (гибкий) графит

- •3.2.2.Г Войлок

- •3.2.2.Д Асбестовые материалы

- •3.2.2.Е Эбонитовые изделия

- •3.2.2.Ж Бумажные материалы

- •3.2.2.З Лакокрасочные покрытия

- •3.2.2.И Незамерзающие жидкости

- •3.2.2.К Смазочные материалы

- •3.2.2.Л Рукава и шланги резиновые их применение и условное обозначение

- •4 Основы гидравлики

- •5 Основы электротехники и оборудование

- •5.1 Применение электроэнергии на трубопроводном транспорте нефти

- •1. В линейной части:

- •2. На нефтеперекачивающих станциях:

- •3. На резервуарных парках:

- •4. Во вспомогательных системах и системах управления и защиты:

- •5.2 Электрическое поле, ток и его источники

- •5.3 Соединение проводников. Превращение электрической энергии

- •5.4 Электрические машины. Трансформаторы и выпрямители

- •5.5 Электродвигатели синхронные и асинхронные. Основные правила эксплуатации электродвигателей

- •5.5.1 Синхронные электродвигатели

- •5.5.2 Асинхронные электродвигатели

- •5.5.3 Эксплуатация электродвигателей

- •5.6 Воздушные электролинии. Опоры воздушных линий. Провода и тросы

- •5.7 Монтаж кабельных линий. Прокладка кабелей

- •5.8 Распределительные устройства и подстанции.

- •5.9 Электрическое освещение

- •5.10 Заземление электроустановок

- •5.11 Основные правила обслуживания электроустановок

- •6 Сварка и резка металлов

- •6.1 Физические основы сварки

- •6.2 Классификация способов сварки.

- •6.3 Виды дуговой сварки

- •6.4 Электрическая сварочная дуга

- •6.5 Источники питания сварочной дуги

- •6.6 Сварочная проволока и электроды

- •6.7 Ручная дуговая сварка плавящимся электродом

- •6.8 Дуговая сварка под слоем флюса

- •6.9 Дуговая сварка в защитных газах

- •6.10 Дуговая сварка неплавящимся электродом

- •6.11 Электрическая контактная сварка

- •6.12 Сварка сосудов и трубопроводов

- •6.13 Термическая резка металлов

- •7 Основы слесарного дела

- •7.1 Общие понятия

- •7.2 Разметка

- •7.3 Рубка металла

- •7.4 Правка и гибка металла

- •7.5 Резка металлов и труб

- •7.6 Опиливание металлов

- •7.7 Сверление, развертывание и зенкование отверстий

- •7.8 Нарезание резьбы

- •7.9 Шабрение плоскостей

- •7.10 Притирка

- •7.11 Паяние и лужение

- •7.12 Ремонт запорной арматуры

- •7.13 Соединение и разъединение труб

- •7.14 Склеивание

- •8 Грузоподъемные машины и механизмы

- •8.1 Основные сведения о грузоподъемных машинах, используемых на трубопроводном транспорте

- •8.1.1 Грузоподъемные краны

- •8.1.2 Трубоукладчики

- •8.1.3 Краны-манипуляторы

- •8.2 «Основные сведения о съемных грузозахватных приспособлениях»

- •8.2.1 Стропы и захваты

- •8.2.2 Стропы-полотенца и троллейные подвески

- •8.2.3. «Правила эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений»

- •8.3 Правила эксплуатации грузоподъемных машин

- •9 Свойства нефти

- •9.1 Общие сведения о составе и свойствах нефти

- •9.1.1 Пожаровзрывоопасные свойства нефти

- •9.2 Требования к нефти

- •10 Магистральные нефтепроводы

- •10.1 Основные понятия

- •10.2 Линейные сооружения магистрального нефтепровода

- •10.3. Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов.

- •10.3.1. Автоматизация магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций

- •10.3.2. Телемеханизация магистральных нефтепроводов

- •10.3.3. Производственно-технологическая связь

- •10.3.4. Обслуживание боксов и узлов кип и асу тп линейной службой эксплуатации.

- •11 Оборудование нпс

- •11.1 Основное оборудование нпс

- •11.1.1 Резервуары нпс

- •11.1.2 Насосы

- •11.1.3 Узел предохранительных устройств

- •11.1.4 Фильтры-грязеуловители

- •11.1.5 Система измерения контроля нефти - сикн

- •11.1.6 Система сглаживания волн давления, шланговые клапаны

- •11.1.7 Блок регуляторов давления

- •11.2 Вспомогательные системы нпс

- •11.2.1 Система пожаротушения

- •11.2.2 Система вентиляции

- •11.2.3 Система канализации.

- •11.2.4 Система водоснабжения

- •12 Трубы и арматура нефтепроводов

- •12.1 Трубы

- •12.2 Виды соединений трубопроводов

- •12.3 Трубопроводная арматура

- •12.3.1 Классификация трубопроводной арматуры

- •12.3.2 Условные обозначение трубопроводной арматуры

- •12.3.3 Запорная арматура

- •12.3.4 Предохранительные клапаны и устройства

- •12.3.5 Обратные клапаны

- •12.3.6 Регулирующая арматура

- •12.3.7 Эксплуатация арматуры

- •13 Линейная часть магистрального нефтепровода Факторы, влияющие на выбор трассы.

- •13.1 Схемы прокладки нефтепроводов

- •13.2 Линейные сооружения мн

- •13.3 Переходы через естественные и искусственные препятствия

- •13.3.1 Надземные переходы

- •13.3.2 Устройство и способы сооружения подводных переходов

- •13.3.3 Прокладка трубопроводов через болота и обводненные участки

- •13.3.4 Переходы через автомобильные и железные дороги

- •13.4 Устройство камер приема, пуска, пропуска сод

- •14 Обслуживание линейной части магистрального нефтепровода

- •14.1 Организация обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов.

- •14.1.1. Охранная зона нефтепровода

- •14.1.2. Оформление трассы нефтепровода

- •14.1.3. Работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов мн

- •14.2. Очистка внутренней полости линейной части нефтепроводов и проведение диагностики

- •14.2.1. Проведение очистки и диагностики мн

- •14.2.1.А. Очистка внутренней полости нефтепроводов. Скребки.

- •14.2.1.Б. Диагностика мн и технологических нефтепроводов

- •4. Дефектоскопы внутритрубные ультразвуковые типа уск-02. 19.02.11

- •14.3. Основная техническая документация мн

- •14.4. Обслуживание технологических трубопроводов нпс и резервуаров.

- •15 Капитальный ремонт магистрального нефтепровода

- •15.1 Общие положения

- •15.2 Организационно-техническая подготовка капитального ремонта

- •15.2.1 Организационные мероприятия

- •15.2.2 Подготовительные работы

- •15.3 Капитальный ремонт нефтепровода с полной заменой труб

- •15.3.1 Последовательность технологических операций при капитальном ремонте с полной заменой труб

- •15.4 Капитальный ремонт нефтепровода с полной заменой изоляционного покрытия

- •15.4.1 Последовательность технологических операций при капитальном ремонте полной заменой изоляционного покрытия

- •15.5 Выборочный ремонт нефтепровода

- •15.5.1. Технологические операции при выполнении выборочного ремонта

- •15.6 Виды работ, проводимые при всех типах капитального ремонта

- •15.6.1. Земляные работы при капитальном ремонте нефтепровода

- •15.6.1.А Рекультивация плодородного слоя почвы

- •15.6.1.Б. Разработка траншеи и ремонтного котлована 310/1 29.01.11

- •15.6.1.В. Засыпка траншей

- •15.6.2. Очистка внешней поверхности трубопровода

- •15.6.3. Сварочно-восстановительные работы при капитальном ремонте нефтепровода

- •15.6.4. Изоляционные работы при капитальном ремонте нефтепровода.

- •15.6.5 Подъем, поддержание и уклада нефтепровода при капитальном ремонте

- •15.6.5.А. Особенности подъема, поддержания и укладки трубопровода при капитальном ремонте с заменой труб

- •15.6.5.Б Особенности подъема, поддержания и укладки трубопровода при ремонте с заменой изоляционного покрытия

- •15.6.5.В Особенности подъема, поддержания и укладки трубопровода при выборочном ремонте

- •15.6.5.Г. Укладка изолированного нефтепровода в траншею.

- •15.6.6. Очистка внутренней полости и испытание нефтепровода на прочность и герметичность после капитального ремонта. Сдача нефтепровода в эксплуатацию

- •15.6.6.А Очистка полости нефтепровода

- •15.6.6.Б. Испытание нефтепровода на прочность и герметичность

- •15.6.6.В. Сдача нефтепровода в эксплуатацию

- •15.7 Машины, механизмы и приспособления, применяемые при капитальном ремонте нефтепровода

- •16 Ремонт дефектов магистрального нефтепровода

- •16.1 Типы дефектов и методы ремонта

- •16.2 Методы ремонта дефектных участков мн без вырезки

- •16.2.1 Шлифовка

- •16.2.2 Заварка дефектов

- •16.2.3 Установка ремонтных муфт

- •16.3 Технология замены поврежденного участка нефтепровода методом вырезки

- •16.3.1 Земляные работы

- •16.3.2 Вскрытие нефтепровода и сооружение ремонтного котлована

- •16.3.3 Устройство амбара для приема нефти

- •16.3.4 Врезка вантузов в нефтепровод

- •16.3.5 Остановка перекачки нефти по нефтепроводу и отключение участка

- •16.3.6 Откачка нефти из отключенного участка

- •16.3.7 Вырезка дефектных труб, «катушек»

- •16.3.8 Герметизация полости нефтепровода

- •16.3.9 Сварочно-монтажные работы

- •16.3.10 Заполнение трубопровода нефтью после окончания работ и пуск нефтепровода

- •16.3.11 Вывод нефтепровода на заданный режим

- •16.3.12 Изоляция врезанной катушки

- •17 Аварийно-восстановительные работы

- •17.1 Методы обнаружения разрывов мн

- •17.2 Планы ликвидации возможных аварий

- •17.2.1 Классификация и характеристика аварий

- •17.2.2 Оперативная часть плана

- •17.2.3 Техническая часть плана 310/1 4.03.11

- •17.3 Организация работ по ликвидации аварий

- •17.3.1 Методы ликвидации аварий

- •17.3.2 Ликвидация аварий на участках магистральных нефтепроводов

- •1. Сооружение земляного амбара. Сбор нефти.

- •2. Подготовка ремонтной площадки и размещение технических средств.

- •3. Вскрытие нефтепровода и сооружение ремонтного котлована.

- •4. Освобождение аварийного участка нефтепровода от нефти.

- •5. Вырезка дефектного участка.

- •6. Контроль качества сварных швов.

- •7. Засыпка ремонтного котлована.

- •17.3.3 Ликвидация аварий на особых участках магистральных нефтепроводов

- •17.3.4 Ликвидация последствий аварии

- •17.4 Подразделения службы ликвидации аварий

- •18 Устройство и эксплуатация основных приспособлений и механизмов для ремонта магистральных нефтепроводов

- •18.1 Устройство для холодной врезки ухв-150, ухв-300

- •1. Назначение устройства.

- •2. Технические характеристики устройства.

- •3. Конструкция устройства.

- •4. Порядок вырезки отверстия в нефтепроводе через вантуз.

- •5. Действия при нештатных ситуациях.

- •6. Транспортирование и хранение устройства.

- •7. Меры безопасности при эксплуатации устройств.

- •8. Ограничения применения устройств ухв-150, ухв-300.

- •18.2 Прорезное устройство акв-103 «Пиранья»

- •1. Назначение устройства.

- •2. Технические характеристики.

- •3. Комплектность устройства.

- •4. Конструкция устройства.

- •5. Порядок вырезки отверстия в нефтепроводе через вантуз.

- •6. Действия при нештатных ситуациях.

- •7. Транспортирование и хранение устройства.

- •8. Меры безопасности при эксплуатации устройства.

- •9. Ограничения применения устройства «Пиранья – 2с».

- •18.3 Приспособление для перекрытия патрубков типа «пакер-м»

- •1. Назначение приспособления.

- •2. Технические характеристики приспособления.

- •3. Конструкция приспособления.

- •4. Порядок проведения работ по герметизации патрубка и ликвидации вантуза.

- •5. Хранение и транспортирование приспособления.

- •6. Меры безопасности при эксплуатации приспособления типа «Пакер».

- •7. Ограничения применения технологии «Пакер».

- •18.4 Машина для безогневой резки труб мрт 325…1420 мм «Волжанка - 2»

- •1. Назначение машины.

- •2. Технические характеристики труборезной машины.

- •3. Конструкция труборезной машины.

- •4. Порядок вырезки «катушки» нефтепровода.

- •5. Действия при нештатных ситуациях.

- •6. Хранение и транспортирование приспособления.

- •7. Меры безопасности при эксплуатации машин безогневой резки труб.

- •18.5 Устройство для перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов «Кайман»

- •1. Назначение устройства.

- •2. Технические характеристики устройства.

- •3. Конструкция устройства.

- •4. Порядок установки герметизатора во внутреннюю полость нефтепровода.

- •5. Хранение и транспортирование герметизатора.

- •6. Меры безопасности при эксплуатации герметизаторов «Кайман».

- •18.6 Герметизатор резинокордный для временного перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов «грк»

- •1. Назначение устройства.

- •2. Технические характеристики устройства.

- •Основные технические характеристики герметизатора грк

- •3. Конструкция герметизатора.

- •4. Порядок герметизации внутренней полости нефтепровода.

- •5. Хранение и транспортирование герметизатора.

- •6. Меры безопасности при эксплуатации герметизаторов «грк».

- •19 Защита магистральных нефтепроводов от коррозии

- •19.1 Виды и механизмы коррозии стальных трубопроводов. Методы защиты мн от коррозии

- •19.2 Защита магистральных нефтепроводов изоляционными покрытиями

- •19.3 Электрохимическая защита

- •20 Промышленная, пожарная безопасность и охрана труда

- •20.1 Ростехнадзор, Министерство здравоохранения и социального развития.

- •20.2 Федеральный Закон «о промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- •20.2.1 Общие положения

- •20.2.2 Основы промышленной безопасности

- •20.3 Информация об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на объектах мн

- •20.4 Содержание территории насосных станций

- •20.5 Правильное содержание рабочего места. Мероприятия, проводимые при введении аварийного режима

- •20.5.1 Мероприятия, проводимые при введении аварийного режима

- •20.6 Основные правила безопасности при эксплуатации электрооборудования

- •20.7 Организационные и технические мероприятия по организации безопасному проведению огневых работ, газоопасных и других работ повышенной опасности

- •20.8 Меры безопасности при проведении обслуживания линейной части магистрального нефтепровода

- •20.9 Меры безопасности при проведении ремонтных и аварийно-восстановительных работ на линейной части мн и технологических трубопроводов нпс

- •20.10 Меры безопасности при эксплуатации средств механизации, ручных машин, инструмента и приспособлений

- •20.11 Безопасный способ ведения сварочных работ при ремонте емкостей из-под горючих веществ

- •20.12 Правила хранения, использования и транспортировки баллонов с горючими газами и кислородом

- •20.13 Характеристики пожарной безопасности нефти и нефтепродуктов

- •20.14 Пожарная безопасность объектов мн

- •Назначение, содержание и местонахождение на объекте первичных средств пожаротушения.

- •20.15 Промышленная санитария на предприятии

- •20.16 Оказание первой доврачебной помощи при различных видах травм

- •20.16.1 Оказание первой помощи при поражении электрическим током

- •1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока

- •2. Оказание первой помощи при поражении электротоком

- •20.16.2 Оказание первой помощи при ранении

- •20.16.3 Оказание первой помощи при кровотечении

- •20.16.4 Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок

- •20.16.5. Оказание первой помощи при ожогах

- •20.16.6 Оказание первой помощи при обморожениях

- •20.16.7 Оказание первой помочи при попадании инородных тел

- •20.16.8 Оказание первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях

- •20.17 Меры безопасности при передвижении дорожно-строительной техники

- •20.18 Меры безопасности при выполнении земляных работ

- •20.18.1 Требования к выполнению земляных работ

- •20.18.2 Выполнение земляных работ в горных условиях

- •20.18.3 Земляные работы в многолетнемерзлых грунтах

- •20.18.4 Земляные работы на заболоченных участках

- •20.18.5 Земляные работы на переходах через водные преграды

- •20.18.6 Рекультивация земель

- •20.19 Меры безопасности при выполнении изоляционных работ

- •20.20 Меры безопасности при вырезке монтажу участков мн

- •20.21 Меры безопасности при герметизации мн

- •20.22 Меры безопасности при герметизации патрубков вантузов

- •20.23 Меры безопасности при работе с грузоподъемными устройствами и механизмами

- •21 Охрана окружающей среды

- •21.1 Понятия экологии как научной дисциплины

- •21.2. Антропогенное воздействие на окружающую среду

- •21.3. Экологический кризис. Глобальные экологические проблемы

- •21.4. Природные ресурсы

- •21.5. Загрязнение окружающей среды

- •21.5.1. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды

- •21.5.2. Причины загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации нефтепроводов

- •21.5.3. Пути устранения загрязнения при авариях на мн

- •21.6. Классификации выбросов нефти, оценка их количества

- •21.7. Система экологического менеджмента

- •21.7.1. Основные термины и определения сэм оао «ак «Транснефть»

- •21.7.2. Документ «Экологическая политика оао «ак «Транснефть»»

- •Список использованных источников

10 Магистральные нефтепроводы

10.1 Основные понятия

В настоящее время для транспортирования энергоносителей используют железнодорожный, водный, автомобильный и трубопроводный транспорт.

Основными достоинствами трубопроводного транспорта являются:

возможность прокладки трубопровода в любом направлении и на любое расстояние - это кратчайший путь между начальным и конечным пунктами;

бесперебойность работы и соответственно гарантированное снабжение потребителей, независимо от погоды, времени года и суток;

наибольшая степень автоматизации;

высокая надежность и простота в эксплуатации;

разгрузка традиционных видов транспорта.

К недостаткам трубопроводного транспорта относятся:

большие первоначальные затраты на сооружение магистрального трубопровода, что делает целесообразным применение трубопроводов только при больших, стабильных грузопотоках;

определенные ограничения на количество сортов (типов, марок) энергоносителей, транспортируемых по одному трубопроводу;

«жесткость» трассы трубопровода, вследствие чего для организации снабжения энергоносителями новых потребителей нужны дополнительные капиталовложения.

Классификация нефтепроводов.

По назначению нефтепроводы делятся на магистральные, местные, технологические и вспомогательные.

К магистральным нефтепроводам (МНП) относятся трубопроводы протяженностью свыше 50 км и диаметром от 219 до 1220 мм включительно, предназначенные для транспортировки товарной нефти из районов добычи до мест потребления или перевалки на другой вид транспорта.

Внутренние нефтепроводы соединяют различные объекты и установки на нефтепромыслах нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

Местные нефтепроводы, по сравнению с внутренними, имеют большую протяженность(до десятков километров) и соединяют нефтепромыслы или нефтеперерабатывающие заводы с головной НПС или с пунктами налива на железной дороге или в порту.

В зависимости от диаметра магистральные нефтепроводы подразделяются на четыре класса:

I класс - при условном диаметре от 1000 до 1220 мм включительно;

II класс - от 500 до 1000 мм включительно;

класс - от 300 до 500 мм включительно;

класс - менее 300 мм.

Кроме того, нефтепроводы делят на категории, которые учитываются при расчете толщины стенки, выборе испытательного давления, а также при определении доли монтажных сварных соединений, подлежащих контролю физическими методами.

Обычно нефтепроводы диаметром менее 700 мм относятся к IV категории, а диаметром 700 мм и более - к III -ей. Однако отдельные участки нефтепровода, проложенные в особых условиях, могут иметь и более высокую категорию (I, II, В). Так, переходы нефтепроводов через водные преграды имеют категории В и I, переходы через болота различных типов - В, II и III, переходы под автомобильными и железными дорогами -1 и III и т.д.

Поэтому толщина стенки магистральных нефтепроводов неодинакова по длине.

10.2 Линейные сооружения магистрального нефтепровода

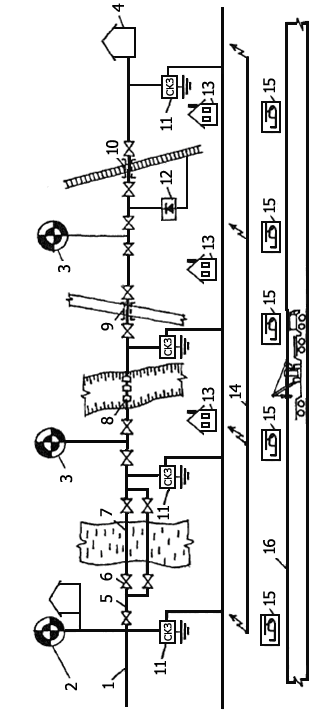

Линейные сооружения (см.рисунок 10.1) включают: трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к дальнему транспорту товарной нефти) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения нефтеперекачивающих станций, узлами пуска и приема очистных устройств и разделителей при последовательной перекачке, установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопровода, линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, и устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов; противопожарные средства, противоэррозионные и защитные сооружения трубопровода; емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, здания и сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов; постоянные дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопровода; пункты подогрева нефти указатели и предупредительные знаки.

Подводящие трубопроводы связывают источники нефти с головными сооружениями МНП.

Головная НПС предназначена для приема нефтей с промыслов, смешения или разделения их по сортам, учета нефти и ее закачки из резервуаров в трубопровод.

Промежуточные НПС служат для восполнения энергии, затраченной потоком на преодоление сил трения, с целью обеспечения дальнейшей перекачки нефти. Промежуточные НПС размещают по трассе трубопровода согласно гидравлическому расчету (через каждые 50...200 км).

Конечным пунктом магистрального нефтепровода обычно является нефтеперерабатывающий завод или крупная перевалочная нефтебаза.

На магистральных нефтепроводах большой протяженности организуются эксплуатационные участки длиной от 400 до 600 км. Граница между эксплуатационными участками обязательно проходит через промежуточные НПС. Промежуточная НПС, находящаяся в начале эксплуатационного участка, является для него «головной» НПС, а промежуточная НПС, находящаяся в конце эксплуатационного участка - «конечным пунктом» для него. Состав сооружений промежуточных НПС, расположенных на концах эксплуатационного участка, отличается от обычных наличием резервуариых парков. Таким образом, магистральный нефтепровод большой протяженности состоит как бы из нескольких последовательно соединенных нефтепроводов протяженностью не более 600 км каждый.

Магистральные нефтепроводы прокладываются в самых разнообразных топографических, геологических, гидрогеологических и климатических условиях. В настоящее время при сооружении магистральных нефтепроводов применяют подземную, наземную и надземную схемы прокладки.

Подземная схема прокладки является наиболее распространенной (около 98% общего объема сооружаемой линейной части). При этой схеме отметка верхней образующей трубы располагается ниже отметки дневной поверхности грунта. Глубина заложения трубопроводов (от верха трубы) зависит от диаметра, рельефа и характеристики грунтов местности и должна быть не менее (в м): 0,8 при Ду <1000 мм; 1,0 при Ду≥ 1000 мм.

Нормальная эксплуатация нефтепровода невозможна без трубопроводной арматуры (запорная арматура), которая является неотъемлемой его частью.

1. - подводящий трубопровод; 2 - головная нефтеперекачивающая станция;

3 - промежуточная нефтеперекачивающая станция; 4 - конечный пункт; 5 - линейная часть; 6 - линейная задвижка; 7 - дюкер; 8 - надземный переход; 9 - переход под автодорогой; 10 - переход под железной дорогой; 11 - станция катодной защиты; 12 - дренажная установка; 13 - дом обходчика; 14 - линия связи; 15 - вертолетная площадка; 16 - вдольтрассовая дорога

Рисунок 10.1. - Состав сооружения магистрального нефтепровода

Запорная арматура (трубопроводная арматура) линейной части магистрального нефтепровода устанавливается через каждые 10 – 30 км в зависимости от рельефа местности и предназначена, в основном, для отсечения участка нефтепровода при аварии или проведении плановых ремонтных работ. ОАО «АК «Транснефть»« оснащает линейную часть нефтепроводов, в основном, шиберными и клиновыми задвижками отечественного и импортного производства. Задвижки диаметром 400 мм и более должны устанавливаться на фундаментные плиты, укладываемые на уплотненное основание.

Кроме того, установку запорной арматуры необходимо предусматривать: на обоих берегах водных преград, на обоих берегах непроходимых болот протяженностью свыше 500 м, в начале каждого ответвления от трубопровода на расстоянии не менее 15 м, на одном или обоих концах участков нефтепроводов, проходящих на отметках выше городов и других населенных пунктов и промышленных предприятий – на расстоянии, устанавливаемом проектом в зависимости от рельефа местности.

Вантузы, устанавливаемые на МН, используются для закачки –раскачки нефти при плановых и аварийных ремонтах, подачи воздуха в трубопровод и выпуска газовоздушной смеси.

Резервная нитка конструктивно представляет собой участок трубопровода, подключенный к основному и идущий параллельно ему. Резервные нитки предназначены для повышения надежности работы нефтепровода на участках высшей категории сложности.

При нормальной работе трубопровода и резервная и основная нитки должны находиться в работе. На обоих концах основной и резервной ниток устанавливаются задвижки для отключения резервной или основной нитки от магистрали в случае аварии на ней.

На подводных переходах МН резервные нитки должны находится в закрытом состоянии. Их работа одновременно с основной допускается только в исключительных случаях.

Лупинг конструктивно представляет собой то же самое, что и резервная нитка, но служит для уменьшения гидравлического сопротивления на определенном участке магистрального нефтепровода с целью увеличения расстояния между насосными станциями или с целью увеличения производительности нефтепровода.

Для очистки внутренней полости резервных ниток и лупингов от загрязнений и для проведения внутритрубной диагностики они должны быть оборудованы камерами пуска и камерами приема очистных и диагностирующих устройств.

Под вставкой понимается трубопровод большего диаметра, проложенный на отдельном участке магистрального нефтепровода с основным нефтепроводом. Назначение вставки такое же, что и лупинга, т.е. для уменьшения гидравлического сопротивления.

Узлы подключения станции (УПС) обеспечивают подключение станции к линейной части магистрального нефтепровода. В случае аварии на НПС происходит её отключение от линейной части. УПС может выполнятся в четырех вариантах:

с камерой пуска внутритрубных снарядов;

с камерами приема и пуска внутритрубных снарядов;

узел, обеспечивающий пропуск внутритрубных снарядов;

с камерой приема внутритрубных устройств. В некоторых документах внутритрубные устройства называют средствами очистки и диагностики (СОД). По назначению, внутритрубные устройства подразделяются на очистные и диагностические.

Очистные устройства предназначены для удаления парафинистых отложений на стенках нефтепровода образующихся во время перекачки нефти, а также удаления механических примесей, воды, газа которые образуются при работе нефтепровода при малой производительности (из-за низкой скорости движения нефти).

Диагностические устройства предназначены для контроля состояния трубопровода. Имеются следующие системы внутритрубной инспекции:

калиперы -профилемеры - для проверки внутренней геометрии трубопроводов, позволяющие с большой точностью обнаруживать и измерять вмятины, овальности и другие аномалии геометрии трубопровода;

ультразвуковые и магнитные дефектоскопы - для обнаружения и высокоточного измерения точечной и сплошной коррозии, расслоения, царапин, инородных включений и т.п.

В процессе эксплуатации возникает необходимость очистки резервных ниток, лупингов и подводных переходов. Для этого в начальной части монтируется камера пуска СОД, а в конечных точках камера приёма СОД.

К подводным переходам относится линейная часть нефтепровода с сооружениями, проходящая через водные преграды шириной более 10 м по зеркалу воды в межень и глубиной свыше 1,5 м.

Границами подводного перехода магистрального нефтепровода, определяющими длину перехода, являются: для многониточных переходов – участок, ограниченный запорной арматурой, установленной на берегах; для одиночных переходов – участок, ограниченный горизонтом высоких вод (ГВВ), но не ниже отметок 10%-ой обеспеченности.

Створы переходов через реки надлежит выбирать на прямолинейных устойчивых плессовых участках с пологими неразмываемыми берегами при минимальной ширине заливаемой поймы.

Подводные переходы подразделяются:

на одно- и многониточные;

по способу строительства (траншейным способом, методом микротоннелирования (МТ), наклонно-направленного бурения (ННБ), «труба в трубе».).

Переходы через болота. При строительстве нефтепроводов на болотах применяют все существующие в настоящее время конструктивные схемы прокладки трубопроводов: подземная, наземная и надземная.

Переходы через железные и автомобильные дороги. Основной отличительной деталью перехода под дорогой является защитный кожух (футляр), внутри которого прокладывается рабочий трубопровод. Диаметр защитного кожуха принимается на 200 мм больше диаметра рабочего трубопровода (СНиП 2.05.06-85*).

Концы футляра должны выводиться на расстояние:

а) при прокладке трубопровода через железные дороги:

от осей крайних путей -50 м, но не менее 5 м от подошвы откоса насыпи и 3 м от бровки откоса выемки;

от крайнего водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, нагорной канавы, резерва) -3 м;

б) при прокладке трубопровода через автомобильные дороги - от бровки земляного полотна -25 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи.

Концы футляров, устанавливаемых на участках переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомобильные дороги III, III-п, IV-п, IV и V категорий, должны выводиться на 5 м от бровки земляного полотна.

Заглубление участков трубопроводов, прокладываемых под железными дорогами общей сети, должно быть не менее 2 м от подошвы рельса до верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 1,5 м от дна кювета, лотка или дренажа.

Заглубление участков трубопроводов, прокладываемых под автомобильными дорогами всех категорий, должно приниматься не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 0,4 м от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа.

При прокладке трубопровода без защитных футляров вышеуказанные глубины следует принимать до верхней образующей трубопровода.

Надземная схема прокладки составляет лишь незначительную долю в общем объеме трубопроводного строительства. Надземная прокладка нефтепроводов или их отдельных участков допускается в пустынных и горных районах, болотистых местностях, районах распространения вечномерзлых грунтов, на неустойчивых грунтах, а также на переходах через естественные и искусственные препятствия: овраги; реки, имеющие неустойчивое русло; реки с крутыми берегами; каналы и т.д.

Вспомогательные объекты линейной части предназначены для обеспечения ее безопасной эксплуатации и увеличения срока службы. К ним относятся: станции катодной защиты, установки протекторной защиты, установки электродренажной защиты и т.д.

Вдольтрассовая линия электропередач и электроустановки для обеспечения электроэнергией электроприводных задвижек и установок электрохимической защиты нефтепровода от коррозии, линейной телемеханики, освещения и др.

Линии и сооружения технологической связи, в основном диспетчерского назначения, предназначенные для оперативного контроля за процессом перекачки нефти по магистральному нефтепроводу.

Средства и оборудование автоматики и телемеханики: датчики отбора давления, манометрические узлы, сигнализаторы прохождения очистных устройств, стационарные маркерные пункты для выполнения работ по внутритрубной диагностике, системы обнаружения утечек (СОУ). Эти средства предназначены для централизации учета и оперативного управления нефтепроводами.

Станции катодной защиты располагаются вдоль трассы трубопровода в соответствии с расчетом.

Станции катодной защиты (СКЗ) предназначены для электрохимической защиты трубопроводов от почвенной коррозии. Принцип их действия заключается в том, что на трубу искусственно подается отрицательный (катодный) потенциал, чтобы анодный процесс (процесс разрушения металла) происходил на дополнительном искусственном электроде-заземлителе. В зависимости от электрохимической активности грунтов СКЗ устанавливают на расстоянии 7-10 км друг от друга. В состав СКЗ входят трансформаторный пункт, сетевая катодная станция и анодное заземление.

Протекторная защита применяется в местах, где отсутствуют источники электроснабжения. Дренажные установки размещаются в местах воздействия на трубопровод блуждающих токов (линии электрифицированного транспорта, линии электропередач и др.).

Вдольтрассовые проезды и переезды.

Вдольтрассовые технологические проезды и дороги используются для строительства и эксплуатации нефтепровода. Минимальные расстояния от оси нефтепроводов до вдольтрассовой дороги должны составлять не менее 10м [12].

Сооружения для обслуживания линейной части: дома линейных обходчиков, блок-посты. Эти сооружения предназначены для обеспечения постоянного контроля и наблюдения за техническим состоянием линейной части магистрального нефтепровода, своевременного выявления утечек и предупреждения аварий.

Земляные амбары для сбора нефти из магистрального нефтепровода в случае аварии.

Противопожарные средства, противоэррозионные и защитные сооружения. Для предотвращения размывания траншеи и обнажения нефтепроводов предусматривают соответствующие мероприятия – организацию стока поверхностных вод, крепление оврагов и промоин, размываемых берегов водных преград и другие.

Трасса нефтепровода на местности должна обозначаться опозновательно-предупредительными знаками в виде столбиков со щитами- указателями высотой 1,5 – 2 м от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 – 1000 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими трубопроводами и коммуникациями.

Виды знаков на пересечениях автомобильных и железных дорог и правила их установки должны отвечать требованиям правил эксплуатации соответствующих путей сообщения и государственного стандарта на знаки.

Головная НПС.

Технологическая схема головной НПС приведена на рис. 10.2. Она включает подпорную насосную , площадку фильтров и счетчиков , магистральную насосную , площадку регуляторов давления , площадку пуска скребков и резервуарный парк . Нефть с промысла направляется на площадку , где сначала очищается в фильтрах-грязеуловителях от посторонних предметов, а затем проходит через турбинные расходомеры, служащие для оперативного контроля за ее количеством. Далее она направляется в резервуарный парк , где производится ее отстаивание от воды и мехпримесей, а также осуществляется коммерческий учет. Для закачки нефти в трубопровод используются подпорная и магистральная насосные. По пути нефть проходит через площадку фильтров и счетчиков (с целью оперативного учета), а также площадку регуляторов давления (с целью установления в магистральном нефтепроводе требуемого расхода). Головная НПС располагается вблизи нефтепромыслов.

Рисунок 10.2. Технологическая схема головной перекачивающей станции:

Промежуточная НПС.

В состав промежуточной НПС входят агрегатные задвижки, магистральная насосная , система сглаживания волн давления (с емкостями для сброса), регуляторы давления, регулирующие заслонки, узел пуска и приема скребков , а также фильтры-грязеуловители. Нефть, поступающая из магистрального трубопровода, сначала проходит через фильтры-грязеуловители, затем приобретает в насосах энергию, необходимую для дальнейшей перекачки, и после регулирования давления на площадке закачивается в следующий участок магистрального нефтепровода. Принципиальная технологическая схема промежуточной НПС приведена на рисунке 10.3.

Рисунок 10.3 Технологическая схема промежуточной НПС

I – Устройство пуска скребка;

II - площадка фильтров-грязеуловителей;

- система сглаживания волн давления;

- емкости (РВС 400) для сброса энергии ударной волны;

V - насосные агрегаты и площадка агрегатных задвижек;

VI – площадка регулирующих заслонок

Кроме технологических сооружений на головной и промежуточных НПС имеются механическая мастерская, понизительная электроподстанция, котельная, объекты водоснабжения и водоотведения, подсобные и административные помещения и т.д.

Особенности технологии перекачки нефти.

Задача о расстановке НПС по трассе нефтепровода решается из условия обеспечения напора, достаточного для перекачки от одной НПС до другой с учетом гидравлических потерь, перепадов трассы, вязкости и температуры нефти и т.п.

Для стабильной работы магистрального нефтепровода необходимо соблюдать два основных условия. Первое условие – давление на приёме НПС, соответственно и на приёме насоса должно быть не ниже предельного значения исходя из условия кавитации насоса. При недостаточном давлении на приёме насоса (ниже 0,1 МПа) происходит выделение растворённого газа, т.е. начинается вскипание жидкости, что приводит к увеличению вибрации насоса, нагреву корпуса насоса, разрушению насоса. Второе условие – давление на выходе НПС должно быть не выше предела прочности трубопровода.

Выполнение выше названных условий реализуется при работе магистрального нефтепровода в режиме «из насоса в насос». В этом случае давление приема НПС является давлением развиваемым предшествующей НПС. На нефтепроводах большой протяженности управление процессом перекачки в режиме «из насоса в насос» заметно усложняется, так как все НПС имеют гидравлическую связь между собой. Поэтому для облегчения управляемости перекачкой нефти, протяженные магистрали разбиваются на отдельные технологические (эксплутационные) участки длиной 400-600 км. В начале каждого участка устанавливается нефтеперекачивающая станция -ГНПС технологического (эксплуатационного) участка.

В результате, магистральный нефтепровод большой протяжённости, разбивается на несколько самостоятельных нефтепроводов малой протяжённости, соединенных последовательно. В начале каждого участка находится головная НПС. Неотъемлемой частью головной НПС является резервуарный парк. Для стабильной работы магистрального нефтепровода в целом необходимо, чтобы в резервуарных парках ГНПС технологических участков находилось определенное количество запаса нефти и свободный объём емкости в резервуарном парке. При остановке технологического участка №1, технологический участок №2 продолжает работать за счет наличия нефти на ГНПС. При остановке технологического участка №2, последующий технологический участок №3 продолжает работать за счет наличия свободной ёмкости на ГНПС.

Существуют способы поднятия эффективности (производительности) нефтепроводов: это установка дополнительных НПС для увеличения расходов или сооружение лупингов, которые снижают гидравлические потери. Оценка всех подобных решений делается с помощью гидравлических и прочностных расчетов. Однако существенную роль здесь играет и экономический фактор - и установка дополнительных НПС и прокладка лупингов мероприятия дорогостоящие, особенно в северных широтах и в условиях болота и мерзлоты..

Необходимо учитывать, что вязкость нефти сильно изменяется с температурой и это меняет гидросопротивление трубопровода, что также может привести к кавитации.

Меняют режим прокачки «сбросы» и «подкачки» от промежуточных поставщиков и потребителей.