- •Глава1.

- •Я аксиома: между состояниями данной характеристики и между значениями соответствующих величин существует отношение изоморфности

- •Анализ структуры измерительной процедуры.

- •3.Шкалы

- •3.2 Количественные шкалы

- •1. Случайные погрешности

- •2. Систематические погрешности

- •5. Алгоритмы измерительных процедур

- •5.1. Основные операции измерений и элементарные средства их реализации

- •5.2. Аналитическое описание процедуры измерений

- •5.3. Классификация видов и методов измерений

- •5.4. Методы прямых измерений без предварительного преобразования

- •5.5. Методы измерений с предварительным преобразованием измеряемой величины

- •5.6. Методы измерений вероятностных характеристик случайных процессов

- •Вопросы для самопроверки

- •6. Общее описание двухуровневой системы обратной связи

- •Глава 7. Задачи фильтрации,

- •7.1. Общие вопросы фильтрации

- •Глава 8. Методы и алгоритмы решения задач адаптации к меняющимся условиям измерений

- •8.1 Структурные методы уменьшения влияния условий измерений на точность измерительных устройств

- •В результат измерения вводится первая поправка (первая итерация):

- •В состав системы кроме средства измерений си входит набор мер м1,…,Мn, коммутатор к, вычислительное устройство ву.

- •8.2. Методы экранирования, компенсации погрешностей

- •9. Оптимальное планирование эксперимента Что такое задача оптимизации?

- •Элементы решения задачи оптимизации.

- •Виды задач оптимизации.

- •Место задач оптимизации в асу.

1. Случайные погрешности

а) Инструментальные погрешности. Этот вид погрешностей проявляется во многих случаях, например, такие погрешности могут появиться при считывании показания по шкале, если шкала и стрелка не находятся в одной плоскости; в свою очередь, полученные данные зависят от угла, под которым человек смотрит на шкалу (так называемые погрешности параллакса). Также такие погрешности появляются из-за неопределенности, которая существует при оценке показаний прибора, когда стрелка находится между маркерами шкалы.

б) Погрешности из-за влияния окружающей среды. Эти погрешности могут возрастать в результате изменения окружающиx условий, таких как изменение температуры или появление электромагнитного воздействия.

в) Стохастические погрешности. Они появляются в результате стохастических процессов, таких как шум (см. главу 6).Стохастические процессы являются одной из причин случайных возмущений.

2. Систематические погрешности

а) Конструкционные погрешности. Этот вид погрешностей обусловлен технологией производства на заводе-изготовителе и связан с допустимыми разбросами в размерах деталей и значениях электрических компонентов, используемых в данном приборе.

б) Погрешности аппроксимации. Этот вид погрешностей возникает из-за сделанных предположений относительно зависимостей между величинами. Например, линейная зависимость между двумя величинами часто только предполагается, а на практике это предположение может оказаться только аппроксимацией к истинной зависимости.

в) Погрешности старения. Эти погрешности вызываются процессами старения приборов, так как детали изнашиваются и их характеристики изменяются, например из-за слоев грязи, окислов и т.д., скопившихся на поверхности деталей, изменяются сопротивление контактов и их изоляционные свойства

г) Погрешности подключения. Эти погрешности возникают, если включение приборов в измерительную цепь приводит к изменению значения самой измеряемой величины. Например, включение амперметра в электрическую цепь для измерения тока в ней приводит к изменению тока в этой цепи из-за сопротивления самого амперметра.

Разброс результатов

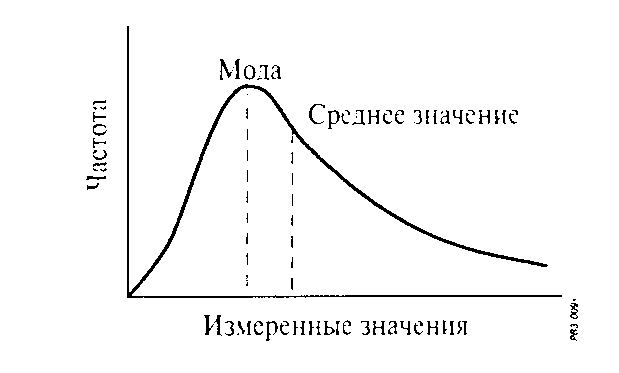

Результаты последовательности измерений одной и той же величины могут быть построены в виде графика их частотного распределения. Параметр «частота» показывает количество появлений некоторого значения или значений измеряемой величины внутри диапазона всех значений. Построенная зависимость частоты появления значений от самой измеряемой величины и есть частотное распределение (Рис. 3.1). Это распределение показывает, как меняются значения, полученные в процессе измерений. Чем шире это распределение, тем меньше точность измерений.

Рис. 3.1. Частотное распределение

При обработке серии проведенных измерений для представления полученного результата часто используются следующие понятия:

1.

Cреднее

арифметическое значение (![]() ).

Это сумма

всех результатов измерений, деленная

на количество рассматриваемых

измерений n

).

Это сумма

всех результатов измерений, деленная

на количество рассматриваемых

измерений n

![]() .

.

Мода. Это наиболее часто получаемое значение измеряемой величины. Если частотное распределение симметрично, то мода и среднее значение будут равны. В случае несимметричности распределения, как на Рис. 3.2, эти величины будут различны.

Медиана. Это значение, которое делит частотное распределение на две равные площади. В случае симметричности распределения медиана будет равна среднему значению.

Рис. 3.2. Среднее значение и мода

Оценка

точности или разброса частотного

распределения проводится при помощи

среднеквадратического

отклонения (стандартного отклонения).

Для измерения

отклонение

d

— это

разность между средним и полученным

значениями. Сумма квадратов полученных

отклонений (![]() ),

деленная на

количество измерений n,

дает среднее

значение квадратов отклонений. Квадратный

корень из этого значения и есть

среднеквадратическое отклонение, или

стандартное отклонение

),

деленная на

количество измерений n,

дает среднее

значение квадратов отклонений. Квадратный

корень из этого значения и есть

среднеквадратическое отклонение, или

стандартное отклонение

![]() .

.

Вероятная погрешность

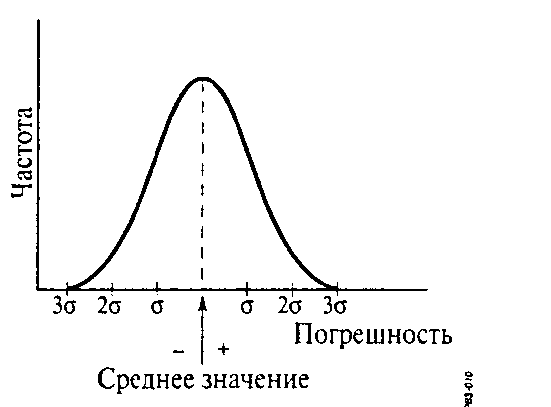

Частотное распределение серии измерений показывает отклонения, т.е. погрешности, результатов измерений от среднего значения. Частотное распределение обычно отображается в виде, показанном на Рис. 3.3. Эта форма представления называется нормальным распределением Гаусса. Такое распределение показывает, что наиболее часто встречающееся значение измеряемой величины, у которого нет погрешности измерения, и есть среднее значение; что малая погрешность имеет большую вероятность, чем большая; и что вероятность получить результат измерения больше среднего значения на заданную величину погрешности равна вероятности получения результата меньше среднего значения на такую же величину погрешности.

Рис. 3.3. Распределение Гаусса

По распределению Гаусса видно, что вероятность попадания результата измерения в интервал одного стандартного отклонения от среднего значения равна 68.3%, в интервал двух стандартных отклонений — 95.5%, в интервал трех стандартных отклонений — 99.7%, а четырех — 99.99%. Вероятность попадания результата измерения в интервал, составляющий +0.6745 от среднего значения, равна 50%. Интервал 0.6745 называется вероятной погрешностью.

Таким образом, фраза «вероятная погрешность для серии измерений» означает, что существует 50% вероятности того, что при произвольной выборке одного из измерений его случайное отклонение укладывается в интервал ± 0.6745 от среднего значения.

Допустимая погрешность

В документации на некоторые детали и приборы гарантируется, что отклонения их основных характеристик будут находиться внутри интервала, составляющего определенный процент от заданных значении этих величин. Эти отклонения в данном случае и называются допустимыми погрешностями.

Суммирование погрешностей

Значение величины может определяться расчетным путем по результатам нескольких измерений, каждое из которых может иметь свои собственные погрешности. Если результаты получаются:

а) суммированием измерений: для получения полной погрешности складываются абсолютные погрешности каждого измерения;

б) вычитанием измерений: для получения полной погрешности складываются абсолютные погрешности каждого измерения;

в) перемножением измерений: для получения полной относительной погрешности складываются относительные погрешности каждого измерения;

г) делением измерений: для получения полной относительной погрешности складываются относительные погрешности каждого измерения;

д) возведением в степень: для получения полной относительной погрешности показатель степени умножается на относительную погрешность измерения.

Вывод вышеописанных зависимостей может быть показан на примере сложения результатов измерений. Предположим, что величина X получается в результате сложения значений двух измерений А и В. Тогда в случае отсутствия в измерениях каких-либо погрешностей можно записать:

Х = А + В.

Однако, принимая во внимание погрешности, это выражение превратится в

XX=AA+BB.

Таким образом,

X=A+B.

При сложении результатов двух измерений их погрешности складываются.

При перемножении результатов двух измерений в случае отсутствия погрешностей можно записать:

X=AB.

Учитывая погрешности, это выражение примет вид:

XX=(AA)(BB).

Пренебрегая малыми величинами, можно записать:

XX=ABABBA).

X=AB+BA.

Следовательно,

![]()

![]()

![]()

Относительная погрешность X равна сумме относительных погрешностей измерений.

То же самое справедливо и для процентных погрешностей.

ПОМЕХИ

ПОМЕХИ

Виды помех

Термин «помехи» чаще всего используется для обозначения нежелательных сигналов, которые могут улавливаться системой измерения и интерферировать с полезным сигналом. Существуют два вида помех:

Наводка (интерференция). Она возникает из-за влияния внешних электромагнитных полей на электрическую цепь измерительной системы. Например, существует интерференция между сигналами в контуре измерительной системы и расположенными поблизости мощными электроприборами, особенно если они включены в одну электросеть.

Случайный шум. Этот вид помехи возникает из-за хаотического движения электронов и других заряженных частиц в элементах и определяется основными физическими характеристиками компонентов данной системы.

Виды интерференции

Существуют три основных вида интерференции:

Обусловленная индуктивной связью. Иногда этот вид интерференции относят к электромагнитной или магнитной связи. Изменение тока в близкорасположенных электрических цепях приводит к изменению магнитного поля в проводниках. Изменение магнитного поля индуцирует в проводниках системы измерения вторичную э.д.с. — наводку.

Обусловленная емкостной связью. В измерительных системах силовые кабели, провода заземления и проводники располагаются близко друг от друга и отделяются только воздухом и диэлектрическими покрытиями. Поэтому между силовыми кабелями и проводниками и между проводниками и заземлением может появиться некоторая электрическая емкость. Это и есть емкостная связь между проводниками измерительной системы и остальной частью системы, которая и приводит к возникновению интерференции сигналов.

3. Обусловленная плохим заземлением системы. В измерительной системе могут возникнуть проблемы с помехами, если в ней существует несколько точек заземления, так как между ними может появиться некоторая разность потенциалов. Если это произойдет, то в цепи заземление - измерительный контур системы может возникнуть интерференционный электрический ток, который и является причиной помехи.

Уменьшение интерференции

Существуют следующие способы уменьшения интерференции (наводки):

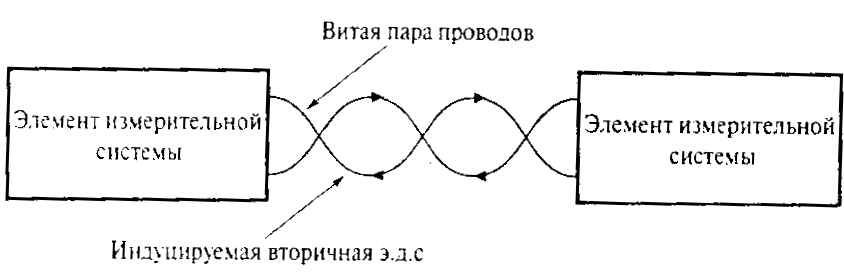

1. Использование витых пар проводов. Элементы измерительной системы соединяются витыми парами проводов (Рис. 6.1). Изменение магнитного поля будет индуцировать вторичную э.д.с. одного направления и величины в обоих проводах каждой части витой пары. Но если в одном проводе пары наведенная э.д.с. совпадает с направлением э.д.с. основного тока, то в смежном проводе пары ее направление противоположно основной э.д.с. Таким образом, результат влияния наведенных э.д.с. станет нулевым.

Рис. 6.1. Уменьшение интерференции при помощи витых пар проводов

Электростатическое экранирование. Идеальный способ предотвращения возникновения емкостной связи — это защита электрических контуров датчика и всей измерительной системы заземленным металлическим экраном. Но при этом могут возникнуть проблемы с контактным заземлением, например в случае, если датчик и устройство отображения имеют разные точки заземления. Коаксиальный кабель экранирует провода, соединяющие элементы измерительной системы между собой, однако при этом кабель должен иметь заземление только на одном конце для того, чтобы избежать многоконтактного заземления.

Использование единственной точки заземления. Наличие единственной точки заземления предотвратит случаи многоконтактного заземления.

Использование дифференциальных усилителей. Дифференциальный усилитель используется для усиления разности двух сигналов. Следовательно, если оба сигнала содержат один и тот же интерференционный шум, выходной сигнал усилителя уже не будет его содержать, так как он не будет усиливаться.

Использование фильтров. Селективный фильтр пропускает полезный сигнал измерительной системы, а интерференционные шумы подавляет.

Дополнительная литература: Putten A. F. P. van (1988), Electronic Measurement System, Prentice Hall.

Взаимные

помехи

Взаимные

помехи

В некоторых измерительных системах выходы нескольких датчиков могут быть подсоединены при помощи многожильных кабелей или ленточных проводов. Термин «взаимные помехи» используется для описания интерференции, появляющейся между сигналами, передающимися по таким проводам. Этот вид интерференции является комбинацией емкостных и индуктивных связей. Взаимные помехи могут быть уменьшены увеличением расстояния между проводами, экранированием наиболее излучающих цепей, а в случае ленточных проводов — использованием чередования измерительных проводов и проводов заземления.

Случайные шумовые помехи

Случайные помехи могут быть следующих типов:

1. Тепловой шум (иногда его называют шумом Джонсона). Этот шум генерируется хаотическими движениями электронов и других заряженных частиц в резисторах и полупроводниках. Такой шум имеет непрерывный и равномерный спектр во всем частотном диапазоне, поэтому его также называют белым шумом. Эквивалентная (среднеквадратическая) э.д.с. для этого вида шума в голосе частот от f1, до f2; равна:

![]() ,

,

где k — постоянная Больцмана, R — сопротивление, Т— абсолютная температура. Таким образом, широкополосные усилители производят больше белого шума, чем узкополосные. Большое сопротивление и высокая температура также будут причиной увеличения шума.

2. Дробовой шум. Этот шум возникает из-за случайных флуктуации скорости диффузии заряженных частиц через потенциальные барьеры, такие как p-n-переходы. Эквивалентная э.д.с. для этого вида шума в полосе частот от f1, до f2 при абсолютной температуре T равна:

![]() ,

,

где k — постоянная Больцмана, rd — дифференциальное сопротивление диода, равное kT/qI, здесь q — заряд электрона, а I — постоянный ток в переходе.

3. Фликкер-шум (шум мерцаний). Этот вид шума возникает из-за движения потока заряженных частиц в неоднородной среде. Пример такого шума — шум, возникающий в композитных углеродистых резисторах. Эквивалентная э.д.с. для этого вида шума приблизительно обратно пропорциональна частоте.

4. Шум из-за дребезга контактов. Шум может появиться из-за плохого соединения. Причиной этого может быть либо грязь на контактах, либо плохая пайка.

Дополнительная литература: Putten A. F. P. van (1988), Electronic Measurement System, Prentice Hall.

Подавление случайных шумовых помех

Термин «нормальный шум» используется для описания всех шумов, возникающих внутри источника сигналов. Для измерительной системы этот шум неотличим от фактического измеряемого сигнала. Способность системы подавлять такой шум характеризуется коэффициентом подавления нормального шума (КПНШ). Он может определяться в децибелах в виде:

![]() ,

,

где Vn — пиковое значение нормального шума, Ve — пиковое значение погрешности от этого шума при измерениях на определенной частоте.

Термин «синфазный шум» используется для описания шума, возникающего между выводом заземления и низкопотенциальным выводом измерительной системы. Способность измерительной системы подавлять такие шумы и не допускать возникновения погрешностей в показаниях прибора называется коэффициентом подавления синфазного шума (КПСШ). Он определяется в децибелах в виде:

![]() ,

,

где Vcm — максимальное значение синфазного шума, Ve — пиковое значение погрешности от этого шума при измерениях на определенной частоте.

Отношение сигнал/шум

Отношение сигнал/шум (S/N) — это отношение мощности сигнала к мощности шума.

![]() .

.

Оно обычно выражается в децибелах, следовательно:

![]() .

.