Литосфера и рельеф

Внутреннее строение Земли

Основными современными методами исследования недр Земли являются Бурение сверхглубоких скважин и сейсморазведка.

Сверхглубокое бурение – дает возможность непосредственно изучить горные породы, поднявши их на поверхность. Однако способ очень дорогой и позволяет изучить только самый поверхностный слой планеты, т. к. глубина этих скважин еще не превысила 12 км (в Кривом Рогу и на Кольском полуострове).

Сейсморазведка состоит в создании искусственного землетрясения (в результате взрыва) для исследования характера прохождения вглубь планеты сейсмических волн. Эти колебания способны за час пройти сквозь планету. В твердой среде они проходят с значительно с большей скоростью, чем в пластичной и жидкой. Благодаря этому удалось выяснить, что Земля имеет слоистое строение. Однако этот метод дает лишь опосредованные данные.

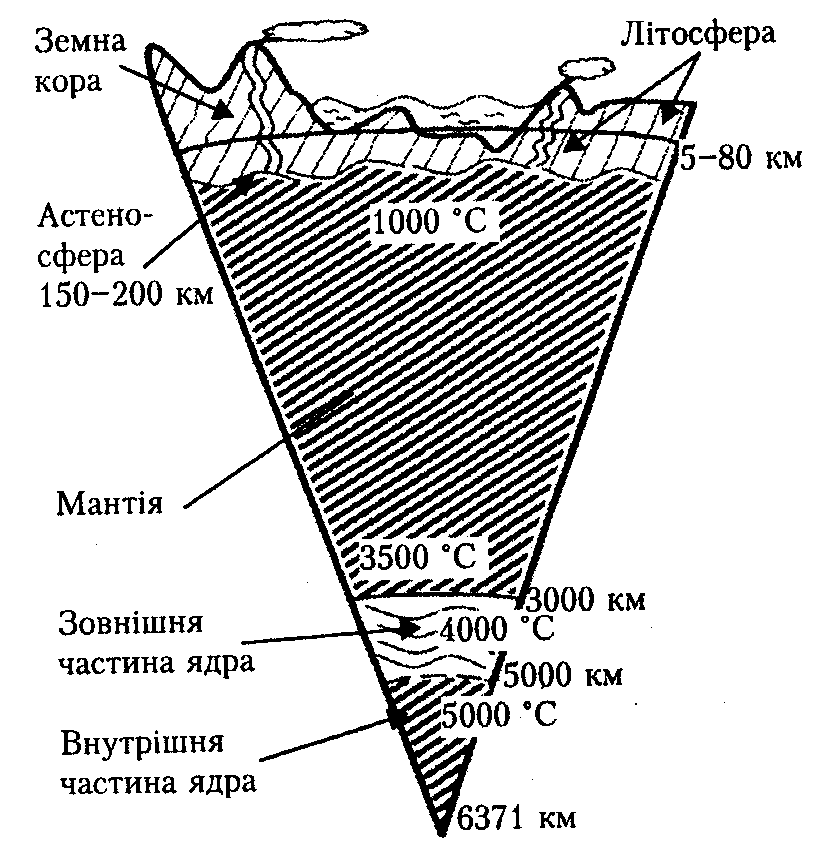

В результате исследований удалось выяснить, что Земля состоит из ядра, мантии и земной коры.

Рис.

Ядро – самая тяжелая внутренняя часть Земли, имеющая свойства металлов. Радиус ядра составляет примерно 3500 км. Температура 4-5 тыс град. С. Внешнее ядро имеет свойства жидкого тела и, вероятно состоит из расплавленного железа. Внутренне ядро – твердое тело, вероятно, состоит из железа и никеля. Предполагают, что благодаря перемещению вещества внешнего ядра возникает магнитное поле Земли.

Мантия – 4/5 объема Земли. Вещество мантии находится в твердом состоянии, только на глубине 150-200 км от поверхности в верхней части имеется вязкий слой – астеносфера. Температура вещества мантии с приближением к поверхности Земли опускается до 4 тыс - 1 тыс градусов С. Мантия делится на верхнюю (мощностью более 900 км) и нижнюю (мощностью более 1900 км). В составе верхней мантии, по мнению ученых, преобладают кремний и магний. Вещество, из которого состоит нижняя мантия, по-видимому, обогащено тяжелыми элементами и по химическому составу приближается к железистым метеоритам.

Благодаря распаду радиоактивных элементов (особенно изотопу калия и урана) мантия постепенно нагревается книзу. Иногда в процессе горообразования блоки земной коры погружаются в вещество мантии, где они плавятся, а потом во время вулканических извержений вместе с лавой выносятся на поверхность.

Выше мантии залегает земная кора.

Земная кора – верхняя твердая оболочка Земли, сложенная горными породами и минералами. По сравнению с ядром и мантией – это тонкая пленка. Толщина земной коры: 5-10 км – под океанами, 70-80 км - под континентами.

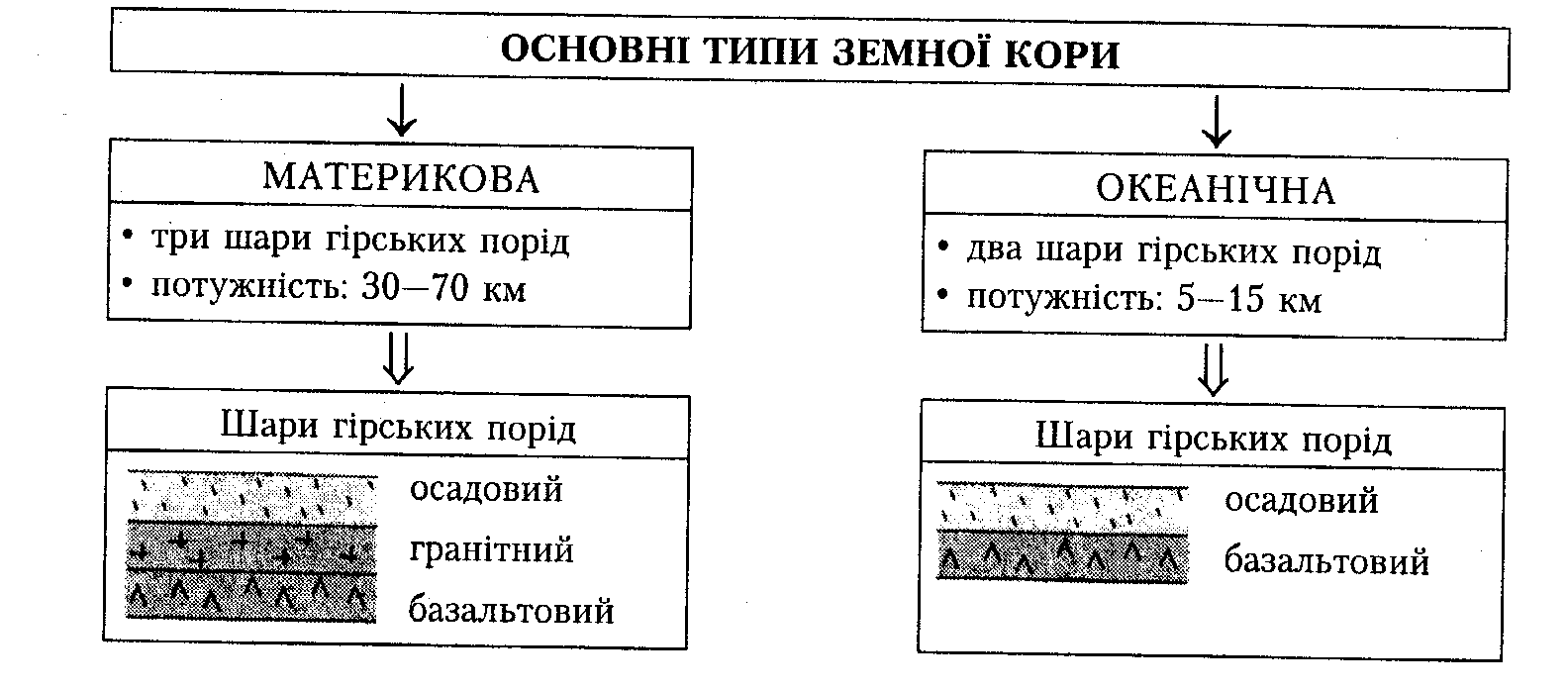

По строению и составу различают материковую и океаническую земную кору.

Земная кора континентального типа (материковая) старше и имеет 3 слоя: осадочный, гранитный и базальтовый. Мощность материковой земной коры нм равнинах достигает 30-35 км, а в горах – до 80 км.

Под океанами земная кора океанического типа; моложе и имеет 2 слоя: осадочный и базальтовый. Мощность ее 5-15 км.

На шельфе Мирового океана земная кора носит переходный характер. Она тоньше, чем материковая (20-25км), и имеет тонкий гранитный слой (рис ).

Рис.

Земная кора преимущественно сложена твердыми горными породами., которые приблизительно на 75% слагаются из кислорода и кремния и на 13% - из алюминия и железа. Химические соединения образуют минералы, из которых слагаются горные породы.

Земная кора вместе с верхней частью мантии до слоя астеносферы образуют твердую оболочку Земли – литосферу.

Литосфера - твердая оболочка Земли – земная кора с верхней частью мантии, которая расположена над астеносферой.

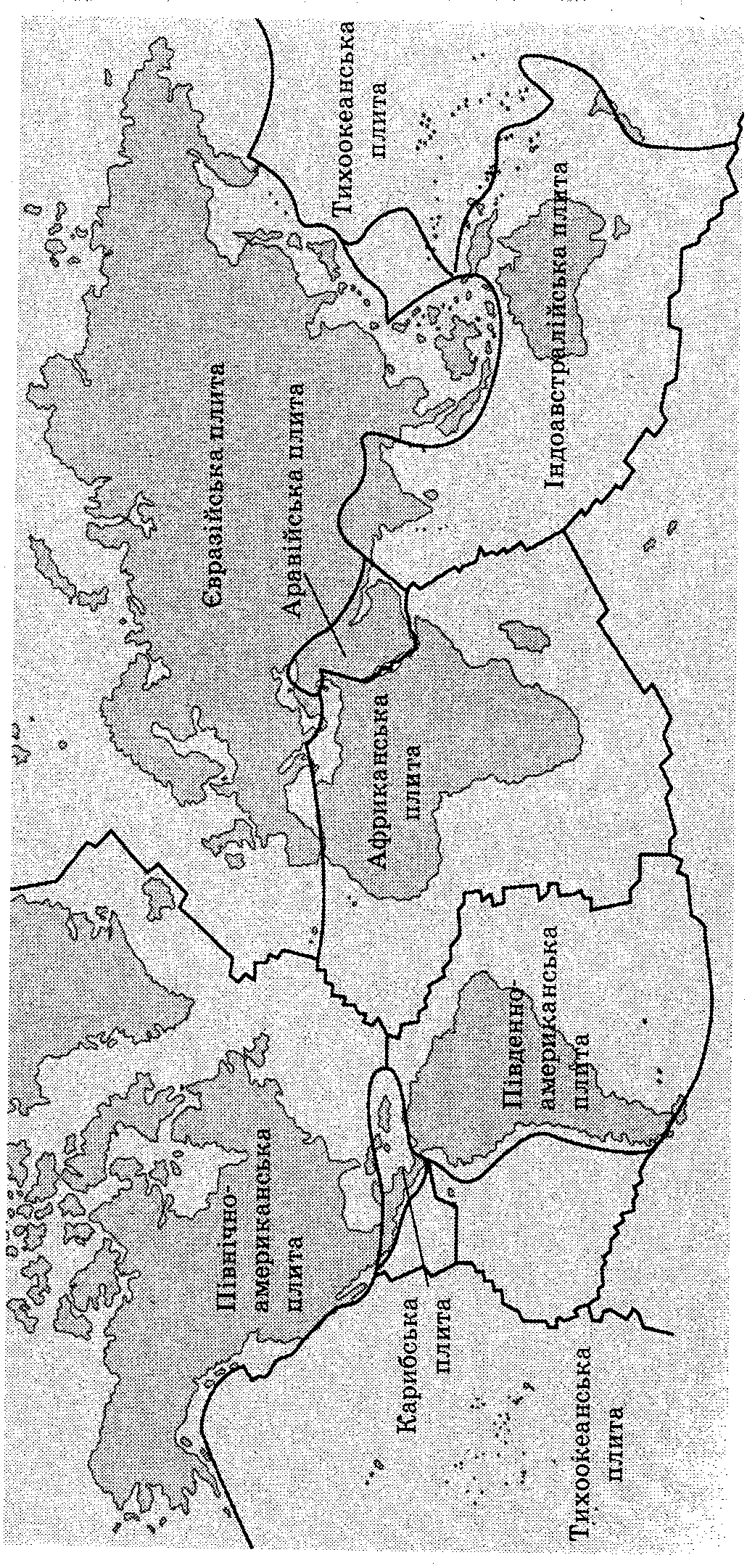

Средняя мощность литосферы 150-200 км. По современным представлениям, литосфера не является цельной оболочкой Она разбита гигантскими разломами на отдельные блоки – литосферные плиты. Разломы достигают астеносферы, поэтому плиты полностью отделены друг от друга и способны самостоятельно двигаться по пластичной астеносфере. Скорость движения составляет 1-6 см в год. Границы плит проходят по дну океанов (обычно по срединно-океаническим хребтам или по глубоководным желобам) и по суше (обычно по горным поясам).

Каждая плита имеет площадь от нескольких кв км до нескольких миллионов кв. км. В зависимости от толщины и строения литосферные плиты бывают материковые и океанические.

Литосферные плиты перемещаются по поверхности астеносферы в горизонтальном направлении. При этом их поверхность может медленно воздыматься или сминаться в складки. Такие движения называются тектоническими. В одних местах плиты расходятся, в других сталкиваются. В случае столкновения края плит деформируются и образуются горы (Карпаты, Крым, Гималаи и т д). В районе раздвигания плит, образуются глубинные разломы, могут появиться глубоководные желоба.

Малоподвижные участки земной коры (основа литосферной плиты) называются платформами, относительно подвижные (окраина литосферной плиты)– областями складчатости. В рельефе платформы соответствуют равнинам, а области складчатости – горным системам на материках и на дне океанов.

Выделяют 7 больших литосферных плит (Африканскую, Евразийскую, Североамериканскую, Южноамериканскую, Индийскую, Австралийскую, Антарктическую) и множество мелких.

В геологической истории Земли плиты несколько раз сходились и образовывали суперматерик Пангею.