- •Средневековое королевство

- •Франкский военный (слева) и воин.

- •Просмотр книг при дворе короля.

- •Дворянин выезжает на охоту.

- •Посвящение в рыцари.

- •Тамплиер.

- •Госпитальер.

- •Тевтонец.

- •Геральдика

- •Крестоносцы и крестовые походы

- •Крестоносцы.

- •Монашество

- •Францисканец.

- •Папство

- •Веласкес. "Портрет Папы Иннокентия х".

- •"Папа Пий VII в Сикстинской капелле" Энгр. 1814 г. Вашингтон.

- •Фридрих II гогенштауфен

- •Епископ

- •Инквизиция

Монашество

Монашество не было изобретением западноевропейского средневековья. Уже в первые века нашей эры в Египте, Сирии, Палестине и Малой Азии появились люди, желавшие «послужить Богу» своим, особенным образом. Они поселялись в пещерах, пустынях, других труднодоступных местах, питались дикими плодами, корешками трав, съедобными насекомыми. Этих отшельников почитали как святых праведников — ведь они отказались от жизни в грешном мире рядом с грешными людьми и выбрали самый прямой путь к спасению. Первые монахи помнили о словах Иисуса, обращённых к ученикам; Христос советовал им не заботиться о еде и крыше над головой. Если человек по-настоящему верит в Бога, то Бог даст ему всё необходимое, как даёт птицам небесным. Поэтому уединённая и скудная жизнь монахов-отшельников была знаком истинной, непоколебимой веры.

Многие из восточных монахов придумывали для себя дополнительные испытания на стойкость: они годами не выходили из специально вырытых ям или же не сходили с особых возвышений, называвшихся «столбами». Некоторые брали на себя обязательство молчать всю жизнь, не менять одежду и не мыться... Таких монахов называли «подвижниками» (по «подвигу» веры, который они совершали); они-то чаще всего и селились в горах и пустынях.

Подвижники стремились избежать людского соседства и жили каждый поодиночке. На западе Европы такое монашество прививалось с трудом — климат здесь был более суровым, да и привычка к общественной жизни была сильна ещё с римских времён. Поэтому в западной части Римской империи (в первую очередь — в Италии) распространилась другая разновидность восточного монашества: монашеские общежития, монастыри.

Первоначально они были очень невелики. Несколько «братьев» (так называли себя монахи) объединялись для праведной жизни под руководством настоятеля (его называли «отцом»), которого выбирали все члены монашеской общины. Нельзя сказать, что братья, вступившие в монастырь, порывали с миром полностью, как это делали египетские столпники и молчальники. Просто монашеская община заменяла им большой мир, полный несправедливостей и насилия. Всё имущество братьев было общим, общим было и их небольшое хозяйство. Братья совместно молились Богу, вознося молитвы как за себя, так и за всех христиан, живущих мирской жизнью. Считалось, что молитвы монахов, людей «святой жизни», легче всего достигают Господа.

Количество таких маленьких общежитий, обителей (каждую из них населяли, как правило, 5— 10 человек) стало быстро увеличиваться примерно с 500 г., когда Западная Европа подверглась разру-

254

Кармелит.

Бенедиктинец.

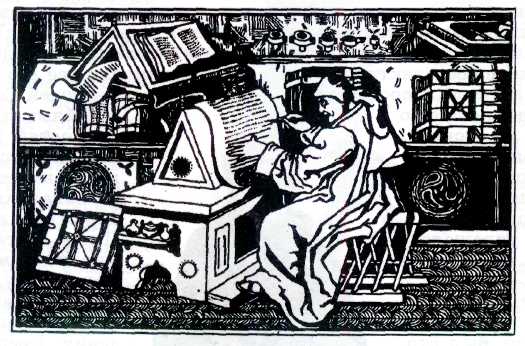

Средневековый хронист.

Миниатюра.

шительным варварским вторжениям. Теперь в обителях нередко спасали не только душу, но и жизнь, подчас — и богатство. Варвары не всегда щадили монастыри, попадавшиеся на их пути, но безоружные монахи не вызывали у них серьёзных опасений, да и располагались монастыри на отшибе от больших дорог, крупных городов и укреплённых сельских поместий знати. Монашеские обители превращаются в убежища множества случайных людей, нередко далёких не только от высоких помыслов о Боге, но и от веры вообще. Церковь ощущает, что монастырская жизнь начинает выходить из-под её контроля: нравы монахов портились, дисциплина падала, а произвол настоятелей возрастал. Напомним, что количество монастырей при этом постоянно увеличивалось. Простой перенос восточных «общежитий» на западную почву приносил самые опасные плоды.

К началу VI в. всем было ясно, что обители Запада нуждаются в самой серьёзной реформе. Кто-то должен был подать пример монастырской жизни, в которой братское обращение монахов друг с другом сочеталось бы со строжайшей дисциплиной. Молитву следовало сочетать с физическим трудом — ведь разрастающиеся монастыри вынуждены были содержать себя сами. Наконец, новичок, вступающий в братство, должен был проходить испытательный срок и заслужить одобрение братьев своим поведением. Все эти новшества были введены итальянским монахом святым Бенедиктом, происходившим из города Нурсия. В деятельности Бенедикта Нурсийского заметен последний отблеск римского административного гения — гения организации и порядка.

Главным творением святого Бенедикта стал устав монашеской жизни — правила, которыми монахи должны были руководствоваться во время труда и отдыха. По имени создателя устав этот стал называться бенедиктинским, а исполнявшие устав монахи — бенедиктинцами. До конца XI в. бенедиктинский «орден» (так называлось объединение всех монастырей, признающих устав святого Бенедикта) был наиболее многочисленным и почитаемым из всех монашеских орденов Западной Европы.

В обитель вступали для того, чтобы служить Богу, поэтому устав организовывал всю жизнь монастыря вокруг церковных служб, в которых несколько раз в день участвовали все братья. Размеренный ритм монастырской жизни обозначался ударами колокола, сзывавшего братию то к совместной молитве, то к общей трапезе. Даже сон бенедиктинцев был подчинён церковному ритму и разделялся на две части всенощной службой, проходившей глубокой ночью: «первый сон» — до всенощной, и «второй» — после неё. Правда, разрешён был и короткий дневной отдых. От участия в совместных молитвах разрешение настоятеля освобождало лишь больных и занятых работой в дальних монастырских владениях.

255

Часть дня, свободную от божественных служб, монахи посвящали труду — как физическому, так и умственному. Все они так или иначе занимались хозяйством — заготовкой дров, помолом зерна, уходом за скотом, пахотой; умственный же труд сводился к чтению, размышлениям над прочитанными богословскими книгами и переписыванию книг. Последнее из занятий считалось особенно угодным Богу; даже совсем маленькие бенедиктинские монастыри непременно обзаводились «скрипториями» (так назывались мастерские по переписыванию и украшению книг) и библиотеками. Именно бенедиктинцам мы обязаны тем, что хотя бы некоторые произведения греческих и римских авторов дошли до наших дней. В основном же монахи, конечно, переписывали Библию и сочинения отцов церкви. Книга рассматривалась в бенедиктинских монастырях как сокровище, она могла изготавливаться несколько лет, украшалась богатыми иллюстрациями, фигурными заглавными буквами...

Наконец, устав святого Бенедикта учил братьев доброте и терпимости друг к другу. Бенедикт не был сторонником сурового отношения к себе и к ближним людям. Он считал, что от человека не нужно требовать полного самоотречения и самоуничижения — любовь к Господу может быть доказана и более простыми и скромными средствами. Монаха украшают не столько «подвиги», сколько смирение и послушание...

Но не для всех христиан Западной Европы вера была делом кротости и милосердия. В то же время, когда святой Бенедикт основывает свою образцовую монашескую общину в Монтекассино (к югу от Рима), примерно в 529 г. в Европе расцветает и другое направление в монашеском движении — монашество «подвига». Зародилось оно в стране, населённой людьми с горячей кровью и неуёмной фантазией, любителями приключений и опасных схваток — в Ирландии. Ирландские монахи отчасти были похожи на своих египетских и сирийских предшественников — они творили чудеса, жили на скалах, едва выступающих над поверхностью океана, совершали морские путешествия в никому не ведомые страны. Обаяние ирландского монашества было настолько велико, что в VI—VII вв. основанные выходцами из Ирландии монастыри появляются во многих странах Европы. Ирландские монахи вместе с бенедиктинцами сыграли исключительную роль в распространении христианства на окраинах Европы.

Таким образом, в монастырях находилось дело и любителю приключений, и скромному труженику, и почитателю мудрости Аристотеля и Платона.

Обитель была не только местом бегства от мира; она быстро превратилась в одну из важнейших частей мира средневековья. Долгое время монастыри оставались главными центрами науки, культуры и искусства: они задавали моду в архитектуре и книжной иллюстрации, содержали монастырские школы, в которых обучались дети знатных сеньоров. Именно монастырские мыслители напряжённо обдумывали ответы на главные вопросы, волновавшие средневекового человека: когда и как Бог будет вершить Страшный суд? Что ждёт людей после смерти? Свободен ли человек в своих действиях в этой жизни или все его поступки раз и навсегда предопределены волей Господней? Оторванные от семейных связей и общественных обязанностей монахи остро ощущали каждый свою индивидуальность, неповторимость. Их внутренняя, эмоциональная жизнь была намного богаче переживаний, доступных мирянам. Лишь постепенно, к XIII—XIV вв. мысли и чувства углублённых в себя монахов будут переняты и усвоены средневековыми горожанами, а позднее — развиты философами Возрождения. Средневековая личность, подобно слабому ростку, пробивается наружу и укрепляется в тени монастырской стены, после чего укореняется в тени другой стены — городской. И там, и здесь она была надёжно защищена от слишком жарких лучей прямого солнечного света — отношений власти, силы и принуждения.

Немалую роль сыграло монашество и в хозяйственной жизни средневековья. Владения монастырей не дробились при наследовании, как это было с землями светских феодалов, а постоянно увеличивались за счёт пожертвований и дарений. Монахи, не отвлекавшиеся военными походами и развлечениями, вели своё хозяйство более умело, чем рыцари. Новые типы упряжи лошадей, садовые и огородные культуры, более производительные мельницы, плуги — всё это появлялось в первую очередь в монастырских владениях и лишь потом распространялось в хозяйствах светских сеньоров и крестьян. Крупные монастыри располагали достаточными средствами, чтобы проводить расчистку лесов под пашни и осушать болота. В VIII—X вв. многие аббатства («аббатом» на Западе называли настоятеля монастыря; слово образовано от «авва» — отче, отец) превращаются в обширные феодальные сеньории, в которых крестьянам жилось, пожалуй, потяжелее, чем под властью светских сеньоров. В монастырских хозяйствах лучше был поставлен учёт и контроль за исполнением крестьянских повинностей; вдобавок к этому грамотные монахи оформляли все свои отношения с крестьянами